優質學校課程建設的專業規范

崔允漷 雷浩

【摘要】學校課程承載著國家意志和教育理想,優質學校課程建設對于深化基礎教育課程改革、促進學校專業化和推動學校特色化等均具有重要意義。學校課程建設是指學校圍繞育人目標在學段、學期、單元/課時三個層面整體建構學校課程體系,該體系涉及的重要課程文本有學校課程規劃方案、學期課程綱要以及單元/課時學習方案。優質課程文本的發展有賴于一系列的專業規范,如學校課程規劃方案編制應從規劃依據、方案制訂、方案實施的保障和建議三個方面入手;學期課程綱要設計應從目標、內容、實施、評價四個方面展開;單元/課時方案需要依據學習主題和課時、學習目標、評價任務、學習過程、作業與檢測、學后反思六個要素,為學生建構一段完整的學習經歷。

【關鍵詞】學校課程建設;專業規范

【作者簡介】崔允漷,華東師范大學課程與教學研究所所長,教授;雷浩,華東師范大學課程與教學研究所副教授(上海200241)

課程決定著國家的未來、民族的期望。學校課程承載著國家意志和教育理想,是落實立德樹人根本任務的重要路徑,是建構德智體美勞全面培養的教育體系的重要環節,也是學校開展教育教學的基本依據。優質的教育首先需要優質的課程,并確保這些課程從設計、實施到評價都符合專業的規范。在新課程實施國家、地方、學校三級課程管理制度的背景下,學校一級的優質課程建設有兩個維度:一是依據課程標準、教材等,落實好國家一級設計的課程,屬國家課程的有效實施(教學)范疇;二是依據本校的育人目標,開發好滿足本校學生多樣化需求的課程,屬校本課程的合理開發范疇。從目前的中小學實際情況來看,這兩個維度的課程建設要想達到優質境界,首先必須確立專業規范。

一、建構學校課程專業規范的意義

(一)深化基礎教育課程改革

2001年教育部頒布了新一輪課程改革的綱領性文件《基礎教育課程改革綱要(試行)》,明確提出六大改革目標,為我國基礎教育描繪了一幅理想的藍圖。其中,目標之-是“改變課程管理過于集中的狀況,實行國家、地方、學校三級課程管理,增強課程對地方、學校及學生的適應性”。由此,學校課程建設成為落實黨的教育方針、政策的重要環節。2014年教育部在《關于全面深化課程改革落實立德樹人根本任務的意見》中指出:“高校、中小學課程目標有機銜接不夠,部分學科內容交叉重復,課程教材的系統性、適宜性不強……”等已經成為深化課程改革的重要問題。現實學校課程建設中仍然有學校和教師依據“只教要考試、有教材的課程”、只關注“備一節課”和“教教案”等現象。這些問題極大制約了新課程政策和理念的落地,需要在新的背景下建立一套專業的課程建設規范,以確保課程從理想到現實沿著科學的路徑推進。

(二)促進學校教育走向專業化

學校是專門化的育人機構,學校教育特別是課程教學是一種專業實踐。一般來說,稱得上“專業”的實踐都需要有三個環節:專業方案的擬訂、方案實施與結果評估。區分一項實踐活動專業與否的首要標志是專業方案的有無。家長教育孩子是日常經驗,沒有專業的方案,故不屬于專業實踐;駕駛、烹飪是職業,其實踐活動之前無須制訂專門的方案;而治療、護理、訴訟、建筑等實踐都有專門的方案,因而成為公認的專業活動。因此,決定某項實踐活動專業化程度的依據首先是方案的專業化,因為預設的方案決定著后續的實施與評估。一個人從事某項專業活動,如果沒有好的專業方案,即使實施得再好,也不是專業人員。可見,專業人員的標志之一就是會編寫專業的方案。醫師需要基于患者病癥來撰寫處方,建筑師需要依據客戶需求來設計圖紙,學校和教師同樣需要根據學生學習需求來編制方案。這里所說的方案,就是課程的文本,是經過設計的學習或教學方案,也是學校課程建設的核心內容。方案讓課程成為一個專業,課程讓教育專業化。沒有課程,就沒有專業的教育。學校教育區別于家庭教育、社會教育的關鍵要素就是課程。

(三)推動學校發展走向特色化

《基礎教育課程改革綱要(試行)》明確提出,要增強課程對地方、學校及學生的適應性。這為學校進行課程建設提供了重要的政策保障,同時義務教育課程方案也為地方課程和校本課程提供了相應的建設空間。由此學校可以根據教育部或者上級教育行政部門的課程政策文本,根據自己學校的教育哲學,以及可獲得的教育資源對本校課程進行具體的規劃和安排;教師也可以根據學科課程標準、教材,結合學生情況和可利用的資源,規劃或設計一個學期的課程;同時,教師還可以根據學期課程目標、課程標準、教材和學情來設計單元/課時方案。學校課程就是在不同層面的課程發展過程中,充分融入本校的元素,留下豐富的學校痕跡,利用特定的現場資源,吸收多樣的教師智慧,展示學校課程的獨特性,助推學校特色化發展。從某種意義上說,學校課程專業化建設會抑制中小學“千校一計劃,萬人同課表”的傾向,解決學校課程固定化、單一化、同步化等問題,進而彰顯學校的辦學特色。

二、優質學校教育的分析框架:課程視角

如上所述,沒有課程就沒有專業的教育。學校教育之所以專業化,是因為學校教育有家庭教育、社會教育無法企及的課程,課程撐起了學校教育的專業門面。因此,要探討優質學校教育,必須從課程的專業視角來揭示其優質的內涵。

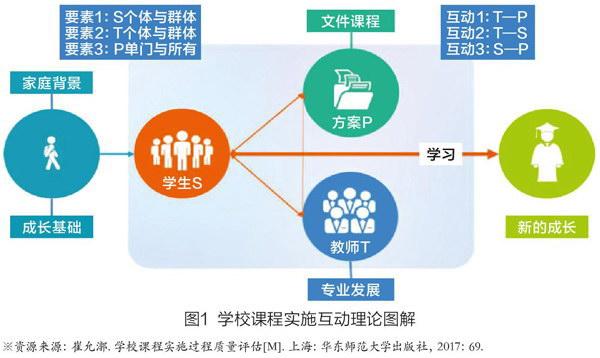

何為課程的專業視角?課程,簡單地說,是用“課”的方式規范、引導學生學習的過“程”;專業地說,課程是經過專業化設計的學習經驗,從學習方案的設訊實施到評價。如果從課程的專業視角界定學校教育,學校教育就是通過教師、方案、學生三要素的互動來實現教育意義的專業實踐(如圖1所示)。每一個學生帶著原有的經驗與知識進入學校現場,經過專業訓練的教師以學生學習為中心,借助文件課程(課程標準與教材)設計專業化的學習方案,與學生進行深度互動,學生經歷有目的、有計劃、有指導的學習,形成新的成長。這種教師、方案、學生三要素互動理論超越了經典的教師、教材、學生三要素理論,凸顯深度互動的育人價值,從理論上消解了教師主體與學生主體的二元論,詮釋了教師是用教材教(設計、實施與評估方案)的專業人員,而不是教教材的教書匠。

結合我國中小學的現實情況與課程傳統,學校一級的課程方案涉及三個層面:學校課程規劃方案、學期課程綱要和單元/課時方案。也就是說,學校依據文件課程(課程方案、學科課程標準和教材),圍繞本校的育人目標(畢業生形象),在學段、學期、單元/課時三個層面整體建構學校課程體系。優質學校課程建設就是建立一套專業的規范,以服務或引領從宏觀至微觀三個層面的課程發展。

學校課程規劃方案是指學校依據自己的教育哲學對全校學生在該學段要學的全部課程進行整體謀劃,具有長遠性、全局性、戰略性、方向性、概括性和引領性。它是三級課程管理政策背景下學校一級課程管理的重要標志,也是學校課程領導力的具體表征。

學期課程綱要是指教師(個體或團隊)對學生在某一學期所要學習的某門課程(語、數、外等國家課程或某門校本課程)的目標、內容、實施與評價進行整體的設計。這里的“學期課程綱要”有別于原來的“教學進度表”,前者是學校層面課程發展或者說是國家課程校本化的具體體現,也是教師作為專業人員發展課程的重要標志,而后者只是使用教材的具體安排,無法體現教師對本班級學生學習的個性化設計。

單元/課時方案是指教師依據教材、課程標準的要求以及對應的“課程綱要”,對某一單元或課時的教學進行專業設計的文本,通常稱之為“教案”或“學習方案”。就國家課程而言,這也可稱之為師本化、班本化的課程方案。

這三層方案自上而下逐步分化和具體化;自下而上不斷整合,融合為一體。三層課程方案充分體現了學校課程建設的專業性,也體現了課程育人的復雜性和一致性。正因如此,課程建設似建筑,是一種專業實踐。

三、優質學校課程建設的專業規范

如上所述,學校課程建設主要是學校課程規劃方案、學期課程綱要和單元/課時方案三層方案的一體化發展(如圖2所示)。那么,它需要哪些專業規范呢?具體地說,涉及下列三個方面。

第一,學校課程規劃方案如何編制?學校課程規劃方案作為一所學校對該校學生在某一學段的課程學習進行的整體謀劃,其專業規范主要涉及:其一,要有明確的依據(必要性和可能性),即在課程規劃之前,學校要對國家課程改革政策(課程方案、課程標準與教材)、學校教育哲學(愿景、使命、畢業生形象)與可獲得的資源(SWOT分析、學生需求評估、師資能力評估)等進行研究,體現課程發展的科學性。其二,要有學年或學期的課程方案或者計劃,即為了實現學校的育人目標,準備安排哪些課程,這些課程之間是什么關系或結構,如何按學年或學期安排課程,這些課程有無說明等。其三,要有針對性的建議和保障措施,即學校需要提供哪些資源和機制上的保障、建議以確保上述規劃能夠落到實處。

第二,教師如何編制學期課程綱要?編制學期課程綱要的關鍵是一致性地處理好課程四要素。就國家課程而言,教師必須依據學科課程標準、教材與學情一致性地設計某一學期或學年某門課程的目標、內容、實施與評價,以規范并指導學生的學習與自己的教學。就校本課程而言,教師必須依據學校教育哲學,在評估學生課程需求與可獲得的課程資源后,一致性地設計某門校本課程的目標、內容、實施、評價與所需條件。這會涉及一系列課程專業規范,如以國家課程校本化發展為例,涉及的專業規范有:

目標確定和敘寫:教師要依據學科課程標準、教材、學情、資源等確定每一個學期的目標,這就需要分解課程標準的相關條目,并按目標敘寫的規范呈現目標。

內容處理:教師要依據上述目標重組內容,關鍵是把“教材內容”變為“教學內容”,即通常所說的“用教材教”。教材內容即專家編寫的教科書上的內容,而教學內容是指與本學期的目標相匹配、需要用來教與學的內容。教材處理的具體方法,一般來說不外乎增、刪、換、合(整合)、立(重新排序)。內容處理還包括課時的分配與安排,即教師需要根據學習內容的知識地位確定課時,并且第一課時一定要與學生分享本學期的課程綱要。

課程實施:教師要把所學的知識條件化,讓知識學習變得“有趣”;把所學的知識情境化,讓學到的知識變得“有用”;把所學的知識結構化,讓學習變得“有意義”。為此,教師要探索指向學科核心素養的學習方式,選擇與目標相匹配的教學策略,體現學科化、本學期化和任務化,以便讓學生看完學期課程綱要能夠對本學期的課程有個整體感知,明白自己的學習責任。

課程評價:教師要依據目標設計學生學習的過程評價與結果評價,并明確這兩類評價所占比重、內涵、各自的觀測點以及及格線。過程評價特別要關注學科核心素養中無法用紙筆測驗落實的內容,并且要重視學生學習習慣的養成。評價形式應該是多樣化的,評價主體是多元的,同時還需要注意表現標準的制定。結果評價則應該根據學習目標設計期末考試或評價方案。

第三,教師如何設計單元/課時方案?隨著學習中心教學理念逐漸得到教育研究者的關注,長期以來的“教之案”設計逐漸走向“學之案”設計。因此在單元/課時方案設計的時候,教師應該秉持學生立場編制學生的學習方案(筆者將其稱之為“學歷案”)。完整的學習方案包括六個要素:學習主題和課時、學習目標、評價任務、學習過程、作業與檢測、學后反思。學習主題和課時回答“在多少時間內學習什么主題”,這需要根據學習內容之間的邏輯關系以及所學知識的重要地位來確定。學習目標回答“讓學生學會什么”,這需要根據學期課程綱要、課程標準、教材、學情和所獲得的資源來確定,目標采用“主體(學生)+行為+條件+程度”的方式來敘寫。評價任務回答“何以知道學生是否學會”,教師可以根據目標的數量、難度、關聯、種類來確定評價任務的數量和難度,評價任務的設計應該包括情境、知識內容、任務,評價任務指向能夠引出學生目標達成的表現證據。學習過程指向“學生何以學會”,這主要涉及資源與建議、課前預習和課中學習。其中課中學習是關鍵,課中學習應該呈現學習進階,嵌入評價任務,體現學生建構或者社會建構的真實學習過程。作業和檢測指向“如何鞏固或檢測已學會的內容”,教師需要針對課前、課中和課后作業進行整體設計,作業數量適中,目標指向明確。學后反思指向“學生通過反思與分享什么才能通向素養”,主要是引導學生梳理已學的內容、梳理學習策略,管理和分析自己的收獲和感受等。

此外,在學校課程建設的過程中,三層方案中的每一層都需要持續評估與改進,這就要求建立兩級課程審議制度:一是每所學校的課程規劃方案需要地方教育行政部門組織專家審議;二是教師開發的學期課程綱要,特別是校本課程綱要需要學校組織專家審議。兩級審議機制,不僅是課程發展質量的保障機制,而且還能部分地解決課程監管上長期存在的“一統就死,一放就甜的頑癥。

責任編輯 李帆