人間指南(下)

卞卡 雙飛藝術中心 徐勇 李巨川 施勇 徐坦 邢丹文 宋冬(排名不分先后,按發言順序排列)

Bian Ka Double Fly Xu Yong Li Juchuan Shi Yong Xu Tan Xin Danwen Song Dong (No Preference Ranking, in Order of Speech)

1“人間指南”展覽現場圖片由UCCA 尤倫斯當代藝術中心提供

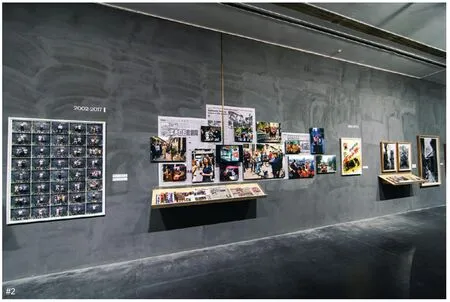

2“人間指南”展覽現場圖片由UCCA 尤倫斯當代藝術中心提供

人間指南(下)

2019 年 8 月 31 日—11 月 24 日

策展人:卞卡

展覽地點:UCCA 尤倫斯當代藝術中心

卞卡:展覽“人間指南”(上)呈現了三組藝術家的作品,聚焦于20世紀80年代末到90年代中國社會轉型。推動該時期社會發展的是全社會向“消費社會”的轉型,所以呈現那個時期的“人間指南”(上)主要聚焦于藝術家的具體工作。“人間指南”(下)則呈現了隨著消費社會的到來,中國向全球化意義上的現代性社會的轉向。

在現代性到來的階段,中國無論是社會的現場、學術界、藝術界都呈現出了多樣性,在“人間指南”(下)中,我們沒有設置所謂的“強策展”,不會看到策展人在展覽空間中所扮演的角色,我們反而更加強調藝術家個體,也就是“讓作品說話”。

展覽呈現了8組作品和一個20世紀90年代末的藝術項目,這個項目就是所謂的“展中展”,通過藝術家的具體作品呈現他們在20世紀90年代所展開的實踐。自“85新潮”以來,20世紀90年代所有的文化、藝術都呈現出一種狂歡式的色彩,更多的是自我解放、情感宣泄;但是在此之后,伴隨著對西方哲學的消化吸收,中國社會的基礎也具備了一定的現代性,在社會學層面,所有學科開始出現專業性的深入。中國當代藝術語言也開始轉向,一方面是國際化,另外一方面更加深化和純粹。

在這個時期,一個學科被深入確立,但與此同時,整個20世紀90年代,無論是藝術或是社會現代性轉型都是未完成的狀態,我想在此次展覽中呈現出“未完成性”。

20世紀90年代以來,我們的社會呈現出一種多樣性,無論是社會的現場、學術界、藝術界都呈現出了每個個體,激發了個體活力,個體開始從不同層面進行探索和實踐,學術上和學理上都在逐漸完善。我們特別好奇在90年代的社會現場中,各位參展藝術家作為個體的思考是什么?在2019年的今天,經過30年的時間,各位的思考和90年代有沒有延續性,還是說已經斷裂了?

雙飛藝術中心:2008年,我們同個班級的9個年輕人在共同經歷4年大學生活之后開始進行集體藝術創作,到現在已經有10多年了。當時我們受到一些前輩的深刻影響,比如施勇老師對我們的人格和藝術傳遞方面都有直接的影響。20世紀八九十年代革命性的藝術變革影響了我們,所以,在畢業之后我們開始進行自己的藝術創作。當我們進入了具有社會性的藝術家身份的時候,從事著跟前輩們一樣的實踐,但結果是不一樣的。也許他們不一定會喜歡我們的嘗試,但是我們的出發點有一種傳遞的共通性。

這個展覽是我們藝術小組成立10年后的一次回顧,好多參展作品是在前5年創作的,對于我們來說,這些作品有一種回顧的性質,會看到當時自己的創作狀態。很自豪的是,我們在2000年左右能做出那樣的作品,預見了10年之后一些泛濫化的現象。

3徐勇到胡同去綜合媒介尺寸可變1989—2017圖片由藝術家提供

徐勇:我個人在20世紀90年代主要做了三件事:一是個人攝影創作;二是在廣告公司拍廣告,當時很多在中央電視臺播放的廣告片都是我拍的;三是北京胡同文化旅游開發,這項工作從1992年到2007年一直伴隨著我。這次的參展作品緣起于20世紀80年代的胡同攝影,我認為20世紀八九十年代是一個交替的時代,首先是藝術創作觀念的交替,其次是20世紀90年代大家對西方的競相模仿,將西方的觀念藝術本土化。對我來說,那個時代更多的是趕上了經濟發展的大潮,所以從知識分子或者文化人的角度來講,我并沒有因為那個時代而陷入焦慮之中。

我從廣告公司走出來做胡同旅游文化開發,我覺得這也是順應了時代的激情,所以20世紀90年代對我來說還是比較激進的。當代藝術系統在那個年代還沒有真正形成,不像2000年以后,特別是在市場化或體系如此明確的現在。

李巨川:我覺得20世紀90年代是非常特殊的時刻。我是20世紀60年代出生的,從“文化大革命”后期到改革開放,再到今天,最近幾年我的體會特別深,我發現20世紀90年代是一個真正的轉折,是中國社會真正發生劇烈變化的時期,很多事件在當時發生,對中國社會產生的巨大影響一直延續到今天。在我的印象里,從20世紀90年代一開始,中國就進入了熱火朝天、高速奔跑的時期,一直奔跑到現在,好像停不下來了,就像高速列車一樣。

嚴格來說,我不是藝術家,是一名建筑師。當時我比較關注城市空間,因為我的專業是城市規劃,但我想用新的方式來做建筑。現在回想起來,也是受到了藝術的影響,雖然我學的是建筑,但一直對美術界保持關注。除此之外,我還決定用自己的身體實施建筑,我覺得這跟20世紀90年代的特殊情境有關。

施勇:我這次有4件20世紀90年代的作品參展,并策劃了一個“展覽”。以前我們的展覽呈現方式和現在很不一樣,這不是我們有意為之的,而是那個年代的特殊條件決定的,甚至可以說是被迫的。當時還不叫“當代藝術”,而叫實驗藝術、行為藝術,甚至被稱為“垃圾藝術”。雖然20世紀90年代已經改革開放了,但是藝術圈還沒有市場化,至少在中國是這樣的,藝術還走在后面。當代藝術進不了一般的藝術空間,所以就促成了另外一種呈現方式——一種“短平快”的方式,我們會用很短的時間插入到臨時空間里做展覽,形成了一個現實擠壓式的形式。這種形式在今天看來已經失效了,因為經過市場化,當代的藝術空間已經很常見了。當時這種方式的展覽很有靈活性,也比較多地運用了身體。我覺得身體是最能直接丈量城市關系的,我的作品基本上都跟身體有關。

我的作品關注于20世紀90年代的特殊性,今天物理上的特殊空間形式已經失效了,但另外一方面,心理上的空間形式還沒有失效。

徐坦:卞卡重點談到了20世紀90年代的未完成性,而我更注重在當時開始發生的“前衛藝術”,也就是今天我們所說的當代藝術。20世紀90年代的藝術發展確實有很顯著的特點。1989年到1990年的社會形態、意識形態轉變很強烈,20世紀90年代涌現出的藝術家多半是政治化、革命化的。

這個時期的藝術家基本都是批判形式主義的,更重視藝術語言。對我來講,最大的轉變關于身體如何成為消費的基本受體,當時大量知識分子、院校教授、無產階級先鋒隊、工人階級下海經商,很多人開始意識到身體屬于誰的問題,出現了很積極的消費主義概念。各個地方都涌現出一種很陌生的、剛剛啟蒙的“使用身體”的意識。

另外,20世紀90年代非常重要的思潮是“后現代主義”,對當時產生了很大的藝術影響。我們4個人成立了“大尾象”,致力于建立一個民主化的機構,在那里每個人都是平等的,沒有策劃人,沒有誰說了算。有研究學者曾說:“你們像一個石匠、木匠工會。”每個木匠人地位都一樣,沒有領導。總體來講,這體現了后現代主義和法蘭克福學派的一些想法,跟以前很不一樣。

邢丹文:對我來說,參加這個展覽特別有意義的就是展出了一些很老的照片,這些照片是25年前拍的,從來沒有展出過。我布展的時候就在想應該怎樣呈現?這涉及到兩個問題,一是攝影的問題,二是作品本身的問題。我是美術專業學繪畫的,后來放棄一切,開始攝影,過程中有很多有意思的事情,例如介入、理解、使用攝影這種方式,如何看待媒介等問題。

我認為這些作品不僅僅是攝影,所以我反對以攝影的方式來呈現,決定用觀眾和照片對視的裝置方式懸掛作品。觀眾看照片的時候可以發現當年我是如何捕捉這些影像,以及在多年過去后的今天,我作為一個觀者是如何看照片的。我看到所有照片中女性的臉上充滿了困惑,而今天的女性,好像以現實回答了照片里所有的問號,這很有意思。必須要提到的一點是在20世紀90年代,拍照片的我20多歲,也正處在一個進入真正的生活、真正的自我角色的起點上,開始認識到可能性和自由,并追求自我的狀態。

改革開放以來,關于可能性和自由的觀念發生了變化。女性的角色很特殊,在傳統社會文化歷史背景中,女性是被男人定義的。今天我們對于女性的自我、自由、自我認可變得特別明確,并從社會定義上提倡和分析,以及推動這些方面的發展。這正是20世紀90年代,也就是我拍攝照片的時候所迷茫和困惑的。這些照片就像一個“起點”,在我長期的創作中,女性一直作為個體生存的形象存在于社會和城市的發展。這些雖然是老照片,但是和當下社會、女性問題有著特別的聯系。

宋冬:整個世界好像都在回顧、回望20世紀90年代,重新定義這個年代為什么產生了非常不同、具有創造性的事件。在座的各位藝術家在90年代共同參加過很多活動、展覽,很多藝術家在今天仍然保持著內心“野生”的態度和意識。

在20世紀90年代,大家不是用當代藝術,而是用“前衛”或者“先鋒”這樣的詞,總想走在時代或藝術前列,或者說藝術家特別希望進行一些非常自由的探索,嘗試沖破邊界的可能性。

當時的主流藝術基本上不接納這類作品,認為這不是藝術,那時候我們經常面對的問題是:“你做的是藝術嗎?你干什么呢?胡鬧呢?”這樣的質疑總是特別多。當時當代藝術家特別少,不像現在有那么多年輕人來從事當代藝術創作。當時也沒有利益可言,大家都非常拮據,但是我們都有強烈的表達、探索和質疑的欲望,總是想著要創造屬于我們自己的藝術,要找到自己的語言。

那時候在國內做當代藝術的人并不多,當時廣州的一個展覽叫“沒有空間”,從題目就可以看出當代藝術被接納的程度。在美術館辦展覽,現在是學術或商業行為,但在當時,哪怕沒有任何其他訴求,裝置、行為藝術這類語言都是不被接納的。所以這些藝術家就找到“替代空間”,比如書店、車庫、地下室,只要可以擺放作品,都可以成為藝術家的呈現空間,這是20世紀90年代非常顯著的特征。那個年代很多作品做得很糙,但是很有激情,可能展出幾天,甚至可能幾小時就結束了,但是為了那幾小時,藝術家也愿意做這樣的嘗試和探索,甚至還冒著諸多風險。當時很多藝術家合理利用了空間,重新思考自己的身份,考慮自己的身體跟空間、社會的關系,或者怎樣用藝術的方式來構筑人跟人之間的關系。