“一事不再理”原則在中國民事訴訟理論與實踐中的澄清

摘 要:? “一事不再理”是《民事訴訟法》的一項基本原則。在民事訴訟中確當適用此原則,關系著效率與公平價值目標的平衡之實現。在中國的民事訴訟理論和實踐中,長期以來存在的理論含混與實踐蕪雜,對此原則的地位和效用形成了一定減損。“一事不再理”原則,亟須在書面上和實踐中予以澄清。借由對“一事不再理”原則在書面和實踐中的雙向考察和彼此印證,我們可以獲得澄清此原則的啟示:對“一事”之判定應立足于后訴之實體法上訴訟目的是否為前訴所覆蓋或吞并;對“不再理”范圍之擴張或限縮,需以程序保障權的落實為前提。

關鍵詞:一事不再理; 既判力; 訴訟系屬;訴訟目的

中圖分類號:?? D925.1文獻標志碼:A文章編號:1009-055X(2019)03-0066-15

doi:10.19366/j.cnki.1009-055X.2019.03.008

借由古希臘法學家Demosthenes“法律禁止同一人因同一事項受兩次審理”的表述[1]2,“一事不再理”(Ne bis in idem)原則在民事訴訟中得以確立。在后世民事案件中,此原則獲得了豐盛的生命力,進而影響到大陸法系國家的民事審判,由此滋生了訴訟系屬和既判力理論[2]。“一事不再理”是個共性的民訴法問題,故國外不同實踐語境下依據不同的經驗所形成的理論可資借鑒但無法全盤移植;“一事不再理”又是中國特定的司法環境內的中國式問題,故只有形成扎根于中國實踐的原則,才能真正回答中國式的“一事不再理”問題。實務中,如何判斷所起訴之案件是否違反“一事不再理”原則而構成重復訴訟,是一個不容回避的問題。中國民事訴訟理論界和實務界對此問題的回答并不統一,令人無所適從。這說明既有理論對實踐的解釋指導力度不足,理論和實踐之間相互關照度的不充分,導致“一事不再理”研究內容的“貧困化”[3]。然而,此問題不僅關系著理論上訴訟的安定與效率價值是否實現,還關系著實踐中對何謂“一事”的判定。作為一個在理論和實踐中都具有重要效用的原則,要擺脫當前的這種迷惘,既不能單獨依靠理論辯說,也不能僅僅依賴審判實踐;將此二者綜合考量,彼此對照、彼此印證,或許能使“一事不再理”原則獲得澄清。

一、書面的“一事不再理”

(一)民事訴訟理論中的“一事不再理”

一如大陸法系中的其他法律制度,“一事不再理”原則被民事訴訟學界普遍認為發端于羅馬法。基于羅馬法完全根植于古羅馬社會實際生活糾紛之特點,“一事不再理”事實上是經由多次具體審判后,借由法學家的演說和論著才獲得了形而上于彼時審判實踐的地位,并最終以自然法的形式獲得了普世認同。此原則是指已經由某一法院審判的案件就不應該再進入第二個法院重新審判了。這其中有兩層含義:首先,一旦原告將被告訴至某一有管轄權之法院,則雙方當事人即由于此訴訟而與受理法院形成了一種約束,任何一方當事人均不得再以同一問題訴至另一法院。其次,一旦受理了此案件的有管轄權法院就系爭事實作出有效判定,則此判定即應得到所有人的尊重。前者即所謂的訴訟系屬;后者則是為人所熟知的民事裁判既判力。然而,在我國民訴理論學界,對于“一事不再理”的理解長期存在著一些誤區或爭議。

第一,在“一事不再理”的適用范圍上,長期存在狹義的“一事不再理”理論,即“一事不再理”完全等同于既判力,忽略了訴訟系屬之于“一事不再理”的必要性和重要性[4]。

第二,在兩個訴訟是否構成“一事”的判斷標準上,存在著以訴訟標的為依據的一要素說[5]30,以當事人和訴訟標的為依據的二要素說,以當事人、案件事實(transaction)和訴訟標的為依據的三要素說[6]159的爭議。

單從要素的多寡或民訴法邏輯的自足性,難以判定上述識別“一事”的多個學說之間的高下優劣。為此,需尋根溯源至“一事不再理”的法理根據,具體包括:避免增加被告應訴之麻煩,預防就同一事件產生互相矛盾之判決,避免法院重復審理之不經濟[7]。判決的穩定性和經濟性都是“一事不再理”的考量范疇。為求判決的穩定性,“一事”之單元界定不可過窄,否則難免誘發關聯訴訟的不一致矛盾;為求判決的經濟性,擴大“一事”之單元界定,于私可避被告應訴之煩,于公可防法院復審之擾。從近年民訴法的發展潮流中可以看出擴大紛爭單元的改革傾向。例如,美國采用自然事實觀(transactional view)來判斷前后訴的訴訟請求范圍是否相同(參見《美國聯邦地區法院民事訴訟規則》第13條、第15條、第18條、第20條、第42條以及美國律師協會編寫的《判決法的第二次重述》(1982年版)第24頁。),歐洲法院對《布魯塞爾公約》第21條(訴訟系屬)所規定的訴訟目的,嚴重沖擊了德國訴訟標的之二分肢說[8]。我國臺灣地區更是直接允許以案件事實來界定紛爭的基本單元。與上述立法動向相比較,我國大陸學界各種要素學說似乎更拘泥于形式,反而是實務界經歷了重重摸索之后,更加敢于去探索關涉“一事”單元界定的紛爭訴訟目的。

(二)民事訴訟立法中的“一事不再理”

由于理論上的歧路導致立法疏漏[9],“一事不再理”作為訴訟原則在《中華人民共和國民事訴訟法》(以下簡稱《民事訴訟法》)內尚付諸闕如。學界一般認為,《民事訴訟法》(2007修正)第111條第5項系“一事不再理”原則之立法體現。該條項規定:“對判決、裁定已經發生法律效力的案件,當事人又起訴的,告知原告按申訴處理,但人民法院準許撤訴的裁定除外。”

對照理論上的“一事不再理”,立法者即便如何敝帚自珍,也很難將此條項視為周全之規范。“判決、裁定已經發生效力的”之范圍界定,顯然不包括人民調解委員會之調解書、仲裁委員會之裁決書、人民法院之支付令等其他具有法律約束力的文書。而事實上,這些法律文書的既判力影響絲毫不弱于法院的已生效判決和裁定。此外,該條項僅僅規范了已發生效力之判決和裁定應該得到尊重,卻并未就系爭當事人與法院之間的約束關系予以規范。簡而言之,此條項僅僅涉及一部分法律文書的既判力,卻絲毫沒有就訴訟系屬予以規范。雖然有以后事批判前事之嫌,但我國《民事訴訟法》在“一事不再理”的立法上仍有很大的進步空間。

(三)民事訴訟法律適用中的“一事不再理”

《民事訴訟法》作為規范民事審判實踐最重要的一部法律,其規范之具體化與其他法律并無兩樣,都是經由不斷地法律適用而變得更為具體和細致。因此,我國最高的審判機關所出臺的相關司法解釋,對于理解“一事不再理”究竟如何適用于民事審判實踐有著重要的啟示意義。梳理相關司法解釋可知,最高人民法院對“一事不再理”原則所秉持的態度前后并不一致。

1.認同“一事不再理”

法(經)發〔1989〕12號《最高人民法院關于印發〈全國沿海地區涉外、涉港澳經濟審判工作座談會紀要〉的通知》中記載:“當事人不得就同一法律事實或法律行為,分別以不同的訴因提起兩個訴訟。”由此規定可知,最高審判機關認為“一事”即同一法律事實或法律行為。就此“一事”,當事人不得先后依據不同的法律規范分別起訴,即便實體法對此“一事”規定成了“兩事”。

2.允許“一事再理”

法發〔1994〕29號《最高人民法院關于在經濟審判工作中嚴格執行〈中華人民共和國民事訴訟法〉的若干規定》第2條規定:“當事人基于同一法律關系或者同一法律事實而發生糾紛,以不同訴訟請求分別向有管轄權的不同法院起訴的,后立案的法院在得知有關法院先立案的情況后,應當在七日內裁定將案件移送先立案的法院合并審理。”簡而言之,當實體法將“一事”規定成了“兩事”,則當事人即享有兩次訴權。只是基于訴訟經濟的考慮,后立案的法院應將后訴移送至先立案的法院而使兩訴合并審理。

3.回避如何界定“一事”

準確適用“一事不再理”原則,有賴于“一事”得到準確界定。理論上看,“一事”與“兩事”似乎很容易區分。但事實上,“一事”的界定會遭遇各種障礙。如同一法律事實獲得不同的實體法律承認時,在不同實體法上產生的法律關系究竟算作“一事”還是“兩事”?

2001年最高人民法院頒布了《關于民事訴訟證據的若干規定》。在之后的相關解釋中,最高司法機關就個人在企業出資引發糾紛問題的處理中指出:在企業經營案件中,如果當事人錯將借貸法律關系主張成合伙投資法律關系,并據此提起訴訟,則其必然面臨敗訴之風險。此時,法院應發揮其司法闡明作用,提示當事人主張收回貸款之訴訟請求。由此,“通過法院的指導,避免了甲要打兩個官司,才能要回投資款的訴累,提高了訴訟效率”[10]203 。

最高司法機關的這種做法,事實上是回避了當事人自始主張的“投資”是否與在法院指導下主張的“借貸”構成“一事”的問題。畢竟,無論是“投資”還是“借貸”,都是同樣的當事人之間基于同一金錢往來事實提出的返還主張請求。如果尊重1989年的司法解釋,則后訴和前訴構成“一事”;如果尊重1994年的司法解釋,則后訴只需向不同法院提出,即構成“兩事”。此后,最高人民法院也界定了何謂“一事”(最高人民法院民事審判第一庭編著的《最高人民法院〈關于人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋〉的理解與適用》一書中解釋道:“一事不再理”中的“一事”,是指前后兩個訴訟必須為同一事件,才受“一事不再理”的限制。所謂同一事件,是指同一當事人,基于同一法律(同一事實)而提出的同一訴訟請求。以上三個條件必須同時具備才能稱之為同一事件;若三個條件有一個不同,就不是同一事件。)。然而,此界定非但沒有澄清“一事”與“兩事”之間的區別,反而使得司法實踐更加不一致。

4.界定“一事”但難以準確適用“不再理”

2015年2月4日開始施行的《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》(以下簡稱《2015民訴法司法解釋》),在第247條中對重復起訴作了專門性的規定:當事人就已經提起訴訟的事項在訴訟過程中或者裁判生效后再次起訴,同時符合下列條件的,構成重復起訴:(一)后訴與前訴的當事人相同;(二)后訴與前訴的訴訟標的相同;(三)后訴與前訴的訴訟請求相同,或者后訴的訴訟請求實質上否定前訴裁判結果。依據該條規定前訴和后訴是否構成重復起訴的關鍵在于“三相同”和“一否定”的標準。

關于是否“一事”的識別標準,法(經)發〔1989〕12號司法解釋中,人民法院以案件事實為依據;法發〔1994〕29號司法解釋中,人民法院以法律關系或法律事實為依據;《2015民訴法司法解釋》則以當事人、訴訟標的(實務通常認為是法律關系)和訴訟請求的結合為依據。相對以前民訴司法解釋而言,《2015民訴法司法解釋》中的新標準在清晰度方面有了較大的進步,但在實踐中仍然存在著諸多模糊之處,主要體現在三個方面:

(1)重復起訴的內部標準不清。例如,實務中有相當多的案件直接繞開“三相同”的法律關系標準,替代性地采用“案件事實相同”作為司法解釋之外的第四個標準(最高院給出的指導性意見,認為當事人就已經提起的訴訟的事項在裁判生效后再次起訴,后訴的訴訟請求實質上系否定前訴裁判結果的,即使當事人起訴的請求權基礎不同仍應認定該后訴的請求實質上違反了“一事不再理”原則,構成重復起訴。)。并且,在第247條之外還有其他因素也在影響著法官對重復起訴的判定心理,有必要對該條款作進一步地實踐性解釋[11]。

(2)重復起訴的外部界限不清。這主要體現在《民事訴訟法》第247條規制的舊事實和第248條規制的新事實之間的區分困難。如“2017年秦寶峰訴劉芳房屋買賣合同糾紛案”中,針對同一法律關系的后續事實是否構成新事實?“2010年新疆城市投資有限責任公司與中國建設銀行股份有限公司新疆維吾爾自治區分行營業部等拆遷補償協議糾紛再審案”中,執行和解協議糾紛是否構成新事實?“2016年東烏珠穆沁旗宏盛房地產開發有限公司等訴喬杰君商品房銷售合同糾紛案”中,執行不能是否構成新事實?

(3)重復起訴的“三相同”標準中,對“相同”的理解存在不統一現象。有的法官采用機械理解;另外許多法官采用“實質相同”或“基本相同”來柔性理解,然而法官這種理解“相同”的自由裁量幅度背后,沒有明確揭示的統一標準。

尤其應該注意的是,該司法解釋對于三個條件的滿足要求是“同時符合”,這大大壓縮了重復起訴的規制空間,在實務中可能讓許多真正意義上的重復訴訟成為漏網之魚。

二、民事審判實踐中的“一事”

民事審判中的“一事不再理”,具有相對獨立于理論的自我判定和認知之智慧。在有關判決和裁定之外的生效法律文書之既判力缺乏書面規范依據時,實踐上對其效力的承認充滿了理論校準的啟示意義。然而書面上“一事不再理”原則的不明確,主要包括訴訟系屬的模糊以及何謂“一事”之判定不一致,也于一定程度上影響到了民事審判實踐對此問題的處理。

(一)“一事”中后訴與前訴當事人相同之界定

關于前訴與后訴當事人相同的問題,在實踐當中比較沒有爭議的是兩種情況:前訴與后訴的當事人完全相同;前訴與后訴的當事人相同,但是身份發生了置換,比如前訴的原告變成了后訴的被告。較有疑問的是在前訴發生之后,一些當事人的權利義務部分或者全部地轉移給了第三方,該第三方又提起了新的訴訟。此時是否能夠認定,該第三方作為權利義務的繼承(受)方也符合當事人相同規定的標準?對此存在爭議。

案型一:名稱的差異不能推導出當事人的不同

“2016年武漢無為投資管理有限公司與吳祖發借款合同糾紛案”(本文所有案型均參見北大法寶http://www.pkulaw.cn/。)中,二審法院認為,前訴“長江生態科學院”與后訴“武漢長江生態科學院”是否為同一主體原審并未查清,存在“一案兩審”的可能,故原審裁定錯誤。此類案件中,核對兩個名詞有細微差異的企業是否具有同一性,實屬當然。但在其他判決中,如前訴離婚糾紛中夫妻關系存續期間對外債務已經明確判決,后訴借貸糾紛中債權人對夫妻中某一方提出的清償訴訟應當視為當事人形式上不同,但實質上具有同一性,即看起來的確是不同當事人,但事實上后訴的訴訟目的已經完全為前訴所覆蓋 [12]。該案中法院先后就同一事項作出了兩份不同的判決,實在難謂妥當。實務中應當警惕當事人不同但訴訟目的相同案件的高度重復性。

案型二:權利義務的繼受主體被視為相同的當事人

“2016年黃牛仔與梁社榮農業承包合同糾紛案”中,法院認為,上訴人就更名前和更名后的同一公司分別提起訴訟,構成了當事人相同。此類案件中,法院所持有的態度可不局限于公司的更名,還可擴展至公司的分立合并情形、自然人死亡后的財產繼承人。

案型三:普通使用許可合同的被許可人被視為相同當事人

“2015年新疆農洋洋國際貿易有限公司與新疆農資(集團)有限責任公司侵害商標權糾紛上訴案”中,法院認為,后訴原告因得到前訴原告的授權,作為5093007號注冊商標的普通被許可人以利害關系人的身份提起本案訴訟。亦即,后訴原告實際是前訴原告的任意訴訟擔當人,兩者間是具有“同一性”的當事人,故均需承受作為訴訟判決的既判力約束。此類案件中,人民法院將訴訟擔當作為判定當事人是否相同的一個橋梁性工具,值得借鑒。

案型四:代位權訴訟中代位權人不被視為相同當事人

“2016年西安市鑫鴻泰物資有限公司與北京林河興業房地產開發有限公司、被上訴人北京林河興業房地產開發有限公司西安分公司、被上訴人浙江馳成建設有限公司、浙江馳成建設有限公司西安分公司債權人代位權糾紛案”中,前訴是債權人和債務人的訴訟,后訴是代位權人對同一債務人的訴訟。法院認為,兩案的當事人不相同,不構成重復訴訟。與案型三有所區別的是,同樣是訴訟擔當,人民法院認為作為代位權人參與的后訴和前訴的當事人并不相同。

從上述四個類型的案件中可以看出,案件一彰顯的是法人名稱必須完全相同的基本道理。案型二、三、四則要求我們對訴訟擔當中當事人之間的關系作進一步的理解。所謂訴訟擔當,可以分為法定的訴訟擔當和任意的訴訟擔當。學界一般認為,案型四中的債權人代位訴訟屬于法定訴訟擔當,案型三中的普通使用許可合同的被許可人訴訟則屬于任意訴訟擔當情形。從這兩個案型中可以發現,法院對于代位權訴訟中的代位權人和普通使用許可合同中的被許可人訴訟,持不同的當事人判斷標準。究其原因,在債權人代位訴訟中,債權人、債務人、次債務人之間形成了利益對立的三角關系。這種特殊的利害關系使債務人在訴訟中的地位具有一定的特殊性[13]。代位權人與被代位人在訴訟上的利害關系,不能吸收或被代替,而是存在著抵抗和對立[14]。若代位債權人對次債務人提起訴訟請求敗訴,令債務人也受其判決效力的作用,則難謂公平。

(二)“一事”中后訴與前訴的訴訟標的相同之界定

中國民事訴訟法學界通說認為,實務界采用的是傳統訴訟標的理論,亦即以當事人所訟爭的民事法律關系作為訴訟標的之確定依據[15]117。根據筆者的調研,實務界對于訴訟標的之概念,有相當一部分法官處于模糊不清的狀態,但在高級以上的人民法院,法官對此已有共識,持法律關系說。因此,理論與實務界對于訴訟標的之共識,是認為當事人之間所爭議的法律關系即訴訟標的。

雖然法律關系說的位置是如此的牢固,但在具體使用中仍不無爭議,爭論焦點集中于不同法律關系之間的單元劃分問題。

案型五:同一事實同一訴訟目的下不同法律關系主張的困惑

當事人就同一法律事實或行為,基于同一訴訟目的提請法院裁決的系爭法律關系發生變化時,是否會形成新訴?對此問題的回答,審判實踐不盡統一。

“2011年陳永光與陳鳳華系列糾紛案”中,法院認為先以合伙協議糾紛訴諸法院敗訴后,又以不當得利再度起訴,法律關系前后的不同并不能構成新訴。法院這種判斷在其他案件中也可得見,但也存在不少反例。譬如河南省鄭州市中級人民法院審理的“鄭州市配套建設股份有限公司訴河南隆基建設有限公司建設工程施工合同糾紛案”、廣東省廣州市中級人民法院審理的“盧彩云與李湛溪財產權屬糾紛上訴案”。這種做法顯然是以法律關系分割生活案件事實,不是讓法律服務于生活,而是讓生活服務于法律。

案型六:對同一法律關系下不同請求權保護要求的困惑

“2010年丁運長訴常照榮侵犯著作權糾紛上訴案”中,法院認為,前訴中原告指控的是抄襲,涉及侵害作品署名權、修改權、作品完整權等權能;后訴指控的是“擅自發表”,涉及侵害作品發表權。因此,系針對同一法律事實分別以不同的訴因提起兩個訴訟,構成重復起訴。

此案中,前后訴事實上涉及不同的著作權權能,分屬不同的案由。在現有的民事訴訟體系中,兩案涉及不同權能和不同案由,法院將其認定為重復訴訟似有不妥。

2011年印發的《最高人民法院關于修改〈民事案件案由規定〉的決定》中,將所有的案由分為43類424個案由。從抽象的法律關系觀出發,將所有的案由全部分為43類也并無不可,但這會在實踐中造成大多數的案件出現訴訟標相同的問題。最高人民法院因此不得不同時進行了案由的二級細化工作,從相對具體的角度分為424個案由,避免了大多數案件的訴訟標的混同。但是從43類到424個的細化努力,并不能完全避免部分案件中訴訟標的之混同問題。

本案型涉及的兩個不同案由就被承審法院刻意回避,解釋為“系針對同一法律事實分別以不同的訴因提起兩個訴訟”。從避免重復訴訟的角度而言,承審法院的做法在價值判斷上沒有任何問題,但是在邏輯推理方面,承審法院將兩個完全不同的法律關系“迫不得已”視為同一個法律關系,顯屬削足適履。究其根本原因,將訴訟標的界定為法律關系,有著范圍過窄的先天毛病。要解決法院的這種邏輯困境,《民事訴訟法》必須對訴訟標的中的案件事實要素作重新的認識和定位。案件事實是認定重復起訴中繞不過的一道坎,下文將作詳細論述。

案型七:給付之訴與確認之訴并不構成法律關系不同的理由

“2015年新疆農洋洋國際貿易有限公司與新疆農資(集團)有限責任公司侵害商標權糾紛上訴案”中,法院認為,在前訴原告的確認不侵權之訴案件中,訴訟標的為雙方當事人之間爭議的商標權侵權法律關系;基于相同的事實,后訴中原告雖然提出給付之訴,但后訴爭訟的法律關系仍為商標權侵權法律關系,與前訴案件的訴訟標的是相同的。應指出的是,給付之訴、確認之訴和形成之訴的劃分,是訴訟請求的類型劃分,不是訴的類型劃分(許多教科書認為,這種劃分是訴的類型的劃分。事實上,其劃分依據只是訴的三要素中的訴訟請求而已。,更不是法律關系的類型劃分。

(三)“一事”中后訴與前訴訴訟請求相同之界定

所謂后訴與前訴的訴訟請求相同,不可拘泥于形式,應從內容上或者實質上是否相同來加以判斷,這正是最高人民法院不允許“后訴的訴訟請求實質上否定前訴裁判”的來由。

案型八:以案件事實判斷訴訟請求額的異同

“2016年常存孝與寧夏華盛種業有限公司買賣合同糾紛案”中,法院認為,當事人之間僅有一筆業務往來,前后訴的訴訟標的額不同,并不構成重復訴訟。這種借助于案件事實判斷前后訴的訴訟請求同一性的做法,在另一類似案件——“2016年劉影不動產登記糾紛案”中同樣得到運用。案件事實可以告訴我們,同一種類訴訟請求的額度在前后訴中的變化往往無關宏旨,但對不同種類訴訟請求額度的變化則無甄別功能。例如,“2016年楊占君與文安縣鵬達板廠勞動爭議案”中,法院認為,前訴訴訟請求為給付停工留薪期工資、一次性傷殘就業補助;后訴中,同一原告就同一案件事實訴求賠償一次性傷殘補助金、鑒定費、一次性醫療補助金、伙食補助費等費用,兩訴的訴訟請求并不重復。

上述案件中,法院對訴訟請求異同的判斷無疑是正確的。判斷相關案件的一大旨趣是,法院經常能借助于案件事實作為判斷前后訴之間訴訟請求是否相同的依據。

案型九:以法律關系判斷訴訟請求額的異同

“2016年郭永兵與李大鵬財產損害賠償糾紛案”中,法院認為,同一當事人之間前訴的相關金額之訴訟請求是建立于合伙關系糾紛之上,后訴的相關金額之訴訟請求是建立于不當得利糾紛之上,前后兩訴的訴訟請求并不相同。相反的情形發生在“2016年南士亮與新疆專用汽車有限責任公司勞動爭議糾紛申請案”,法院因前后訴涉及同一工傷保險法律關系,拒絕了當事人在訴訟請求額上做文章的請求。在這兩個案件中,法院借助了法律關系來判斷不同訴訟請求額的真實異同情況。

案型十:訴訟標的物自身有明顯判斷標準

訴訟標的物和訴訟標的額有著不同的特征,訴訟標的額能夠通過人為的計算方式進行操弄,而訴訟標的物是一種客觀實在的物體,因此其自身的增減有客觀的判斷,前訴與后訴是否相同也多可依據其自身而加以判定。這體現在“2016年阮永和與陽江市江城區甲街乙村丙經濟合作社、阮永祥土地承包經營權糾紛案”之中。法院認為,后訴較之于前訴所多提出的0.78畝1畝=666.67平方米。土地的訴訟請求,不構成重復起訴。

案型十一:同一爭議標的之分割起訴被視為前后訴訟請求相同

“2012年楊善兵訴連云港金瑞房地產開發有限公司合同糾紛案”中,法院認為,盡管原告辯稱本訴中之98萬元標的額乃其整個訴訟標的額之另一部分,而非指前訴之180萬元的訴訟標的額,故后訴與前訴并不屬于“一事”,但一事不再理中之“一事”系指同一合同標的爭議之整體,其對此不能分割開來提起若干次乃至無數次的訴訟,或者說即使將同一爭議標的分割起訴,法院只能認為其所爭議之“事”已經訴訟處理,不能就所謂被切分之其他部分再行訴訟。

(四)“一事”中后訴與前訴案件事實相同之界定

在最高人民法院關于重復起訴的司法解釋規定中,并未強調案件事實要素的重要性。但是,在大陸法系關于訴訟標的之學理或者實務認識上,普遍認為案件事實、訴之聲明和法律關系是判定訴訟標的是否同一的三個關鍵點,無可回避。在我國的司法實踐中對于是否構成重復起訴的認定,同樣可以看到案件事實的重要性。

案型十二:對事實做形式上的修改不影響重復起訴的認定

“2010年丁運長訴常照榮侵犯著作權糾紛上訴案”中,法院認為,前訴判決涉及的《鈷添加劑的摻雜方式對鎳電極性能的影響》文與后訴的《鈷的摻雜方式對鎳電極性能的影響》均發表于同一期刊的相同頁面,二者的差異僅僅表現為訴訟材料中標題的不同,應當認定為同一作品。這些案件中反映出一種淺顯易懂的道理,當事人無論是對事實做形式上的修改還是對訴訟標的額做人為的修改,以此來規避重復起訴的行為均應得到規制。

案型十三:前訴訟爭事實和因履行生效判決調解書而生的新事實不能等同

“2016年深圳市而立創新五金有限公司訴安防智能(中國)有限公司侵權責任糾紛案”中,法院認為,前訴的訴訟請求為在庫產品的市場價值。前訴發生效力后,被告一直沒搬走在庫產品,因此,在后訴中原告的訴訟請求為在庫產品未搬走造成的場地占用費等經濟損失。兩案中的訴訟請求并不一致,后訴的訴訟請求亦未否定前訴判決結果。實務中,這種“案結事不了”的訴訟頗多,如“2016年裴向陽與長春水務集團城市排水有限責任公司訴房屋拆遷安置補償合同糾紛案”“2016年南京江寧科學園藍天房地產開發有限公司與費玉林商品房預售合同糾紛案”。人民法院對該兩類事實是否構成重復起訴的判斷,無疑正確,但是這種因訴生訴的新案件,是否有進一步壓縮或者杜絕的空間?這一點值得考慮。

案型十四:原有事實和因時間經過的新生事實不能等同

“2016年上訴人安某甲與被上訴人安某乙撫養糾紛案”中,法院認為,前訴是就原告18周歲以前的撫養費和2014年4月之前的醫療費承擔事項達成協議;后訴是就原告18周歲以后的撫養費和2014年4月之后的醫療費起訴,兩次訴訟不是同一事項和訴訟標的,不屬于重復起訴。類似因時間經過而生的新訴訟請求,常見的還有專利許可使用費案件,如“2016年孟慶云與香河縣氣管炎哮喘醫院專利合同糾紛案”。司法實踐的處理方法,和《2015民訴法司法解釋》第248條的規定相一致。

案型十五:前訴治療事實和后訴后續治療事實的判斷

“2016年周某與南通大學附屬醫院醫療服務合同糾紛案”中,法院認為,后訴的訴訟標的為后續治療費用及護理費、交通費等費用,后訴所涉費用并未在前案中處理,不構成重復起訴;但是,在后訴處理的醫療服務合同糾紛的后續費用問題中,當事人對前訴中已經確定下來的責任比例提出上訴,違反民事訴訟既判力原則。法院類似的處理方法還可常見于交通事故責任糾紛案中,如“2016年葉改菊與田旭美、陶偉民機動車交通事故責任糾紛復查與審判監督案”。

案型十六:前訴中的抗辯事實視為案件的基本事實

“2016年昌江昌緣生態農業專業合作社與趙大偉承攬合同糾紛案”中,法院認為,在前訴中,被告主張瓜菜大棚質量不符合同約定,相對方應當重做并賠償其造成的經濟損失。雖然該主張沒有作為反訴提出,但是已經作為答辯和抗辯理由提出,最終被前訴承審法院認為抗辯理由不能成立。在后訴中該同一當事人就相同的抗辯理由作為依據提起訴訟,違反了“一事不再理”的民事訴訟原則,系重復起訴。

案型十七:同一法律關系隸屬下的不同事實視為一個整體

“2016年葉建平與楊漢英房屋租賃合同糾紛案”中,法院認為,前訴中原告是以“阻撓使用租賃房屋并要求其騰房的行為”構成違約為由要求賠償損失,后訴中原告是以“解除合同行為”構成違約為由要求賠償損失。前后訴中原告追究的行為內容,實際上是同一違約行為下不同部分的事實。實際上,就同一被告解除合同行為是否構成違約的問題已經判決,法院據此認定本案適用“一事不再理”。

案型十八:后訴使用的新證據與“一事”之判斷

基于訴訟對證據的倚賴,現實中由于起訴時證據不足而未能完全實現其訴訟目的的當事人,往往會在獲得新證據之后重新訴諸法院。此時,由于后訴出現的新證據,法院就必須判斷后訴是否和前訴重復。

“2012年北京中建二局裝飾工程有限公司與北京凌飛空間鋼結構工程有限公司承攬合同糾紛案”中,前訴中原告基于承攬合同要求被告支付工程款,但無法證明承攬合同的存在,后訴中原告提供了新證據,證明存在承攬合同。法院以此新證據為由,重新審理了此案并作出判決。顯然,法院認為新出現的證據使得后訴有別于前訴而構成新訴。

法院這種以新證據出現而認為構成新訴的做法,事實上違反了“一事不再理”原則。畢竟,法院已經就此當事人之間基于同一事實、依據同一法律關系提出的訴訟作出了生效判決。此生效判決的既判力應得到尊重。如果當事人一方重新獲得證據且足以推翻原審裁判,則應該依據《民事訴訟法》第200條申請再審。但應注意的是,此處所謂的新證據,僅限于前訴時由于當事人證據收集能力不足而未能收集到,但事實上已經存在的證據,不包括前訴時根本不存在而后訴時由于客觀情形變化出現的新證據。后者應該歸為案件事實發生了變化,而非出現了新證據。案件事實一旦發生變化,基本上可以認為產生新訴。

(五)“一事”判斷中案件事實要素的重要性

實踐中,單獨考量當事人、法律關系和訴訟請求中的任何一個要素,都無法杜絕實質上“一事”的重復訴訟,案結事不了。作為“一事不再理”原則的半壁江山,訴訟系屬原本應該是民事訴訟理論中的一塊重要基石,卻由于種種原因而為中國的民事訴訟理論和立法所輕慢。雖然司法解釋中的具體條款(《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》第33條規范了管轄權競合的處理,第34條、35條規范了管轄恒定。)于一定程度上規范了訴訟系屬,但理論和立法的輕慢仍致使民事審判實踐中訴訟系屬含糊不明,惠爾康商標專用權糾紛系列案正是最好的例證。

案型十九:關聯訴訟

廈門惠爾康公司成立在先,使用“惠爾康”作為產品標識在先,卻未及時注冊。先注冊此商標的是天津惠爾康科技有限公司,其后有償轉讓該商標給福州維他龍營養食品有限公司。惠爾康商標系列案自2001年拉開帷幕,先后經歷了北京、廈門、長沙、天津四地的反復訴訟。案件涉及當事方主要是廈門惠爾康食品有限公司和福州維他龍營養食品有限公司,另外還涉及中國醫學科學院放射醫學研究所、國家工商行政管理總局商標評審委員會、羅茂賢以及案外人天津市惠爾康科技有限公司。

雖然四地八家法院最終的審理結果大致趨同,都不支持福州維他龍營養食品有限公司的訴訟請求,但各個法院在具體細節上存在不同認定。此系列案既有行政訴訟,又有民事訴訟;既有不正當競爭,又有商標侵權,但爭議焦點只有一個,即在廈門惠爾康公司和福州維他龍公司之間,究竟誰才是惠爾康商標的專用權人。此案歷時之久,牽涉法院之多,以及各法院在具體事實認定上的差異,直擊當前民事審判實踐的一個軟肋:如何處理一個案件的訴訟系屬問題。簡而言之,當相同當事人對同一請求權實施相同目的的多個訴訟時,法院之間如何解決彼此的管轄權問題。而民事訴訟理論和立法對此問題的含混,導致民事審判實踐者在此問題上也有云山霧罩之惑。這種迷惑在另外的案件中也多有呈現,如“2009年福建南平金福房地產有限公司與福建南平房地產管理局房屋拆遷安置補償合同糾紛再審案”“2011年吉林人民出版社訴廖芳婷等侵害作品復制權、發行權糾紛案”等。

對于該類型的系列關聯性案件,如若側重于當事人、法律關系或者訴訟請求三個要素中的任何一個,均無法杜絕“一事再理”。唯有溯本求源,回歸到諸案件的共同案件事實上,方能化繁為簡,徹底實現“一事不再理”。將案件事實作為訴訟單元的立法實踐,在英美法中已是一種常規性做法,值得借鑒。

三、民事審判實踐中的“不再理”

如果說司法實務中對于“一事”的判斷,更多是個實體性問題,那么對于“不再理”的判斷,則更多是個程序性問題。實務中程序上的“不再理”,主要包括以下三種情形:

案型二十:承認判決和裁定外生效法律文書確定力之不再理

“2010年郭秀云訴中國人民財產保險股份有限公司濟源市分公司機動車交通事故責任強制保險合同糾紛案”中,事故發生后,肇事方與受害人達成協議,一次性賠償醫療費、誤工費、護理費、生活費、營養費等共計8700元。后受害人因有投保交強險起訴保險公司,要求賠償醫療費及殘疾賠償金共計10000元。法院認定,原告雖然獲得了肇事者的賠償,但前一份賠償協議中并未包含殘疾賠償金以及精神損害撫慰金,因此,判定被告賠償原告相關損失。

法院的判決事實上承認了原告與案外人之間的協議效力及于此案。司法實踐中,對于當事人之間以及當事人與案外人之間,在第三方公權力部門主持下就系爭事實達成的協議、人民法院或調解委員會主持下達成的調解協議以及仲裁機構的調解協議或仲裁協議效力均予以承認。在“2011年河南省平輿縣法院處理的王建軍訴宋亞峰等道路交通事故人身損害賠償糾紛案”(涉及原告與案外人的調解協議)、“2011年上海市徐匯區法院處理的黃某某訴上海某某有限公司勞動合同糾紛案”(涉及仲裁委的調解協議和仲裁裁決)、“2012年河南省鄭州市中級人民法院處理的鄭州大學第四附屬醫院與吳征群等醫療損害賠償糾紛上訴案”(涉及另一刑事案件中達成的民事調解協議)中,法院均對案件中涉及的法律文書之既判力予以承認和尊重。司法實踐中這種具有自發智識的做法,是對書面法律極具營養的反哺之舉,理應獲得理論和立法以及司法解釋的青睞。

案型二十一:承認爭點效之不再理

“2016年張鴨英訴南通市通州區平潮鎮人民政府人事爭議案”中,原告訴請人民法院確認其與被告存在人事關系。原告在前訴訴請被告為其補交勞動關系或人事關系存續期間的各種社會保險,前訴判決為生效判決。法院認為:前訴民事判決已經發生法律效力,原告前訴中所提給付之訴已隱含了確認之訴(確認人事關系或勞動關系)的內容。前訴判決認定原告與被告存在事實勞動關系,而不存在人事關系。該認定對雙方產生既判力。

在上述案例中,前訴給付之訴的利益明顯大于后訴確認之訴的利益,并且關于原告與被告是否存在人事關系這個爭點雙方都窮盡了攻擊和防御,法院也已對其作出判斷,因此該爭點對后訴具有拘束力符合爭點效的構成要件。前訴與后訴有共同的爭點,前訴與后訴具有牽連,在禁反言原則的作用下,后訴對于該爭點的判斷應一致。

案型二十二:承認證明效之不再理

“2016年王某與董某等機動車交通事故責任糾紛上訴案”中,原告無新理由、新證據,卻主張推翻已生效判決中的“原告對該事故應承擔責任,被告無責任”。法院認為,前訴的民事判決已發生法律效力,本案中,雙方當事人未能提供足以推翻該判決所認定事實的證據,根據法律規定,該判決對本案具有既判力。

關于確定判決中的事實認定對后訴的效力,學說上有預決力、非預決力以及證明效三種觀點。我國理論實為承襲蘇聯法“預決性”的概念軀殼,以免證效力為內實,本質上系法定證明效[16]。

四、經實踐砥礪的“一事不再理”之調校

“一事不再理”作為民事訴訟的一項基本原則,在書面的理論、立法以及司法解釋中難謂圓滿,在審判實踐中的應用更是讓人有無所適從之感。值民事審判案件量日益增多之時,中國民事訴訟改革方興未艾之際,厘清“一事不再理”既有助于理論的自我堅固,也有助于指引民事審判更好地實現其公平和效率之價值。

(一)“一事”之界定

正確理解和適用“一事不再理”原則,需恰當界定何謂“一事”。從前面對書面和審判實踐中“一事不再理”的分析,可初步得出:無論是書面上還是實踐中,“一事”的判定可謂眾說紛紜。意欲界定“一事”,需汲取書面和實踐中對“一事”界定的合理之處,相互校驗,以期最終達致有益之結論。

1.“一事”中后訴與前訴當事人相同之界定

從理論上的“一事不再理”看,所謂“一事”,首先必然是發生在同樣當事人之間。基于訴訟是發生在特定當事人之間的糾紛解決行為,以及訴訟系屬在特定當事人之間形成的約束關系,常態而言,訴訟當事人如果發生變化必然會形成新的訴訟,即后訴與前訴并非“一事”。但實踐中此結論并不完全適用,存在當事人變化并不形成新的訴訟,即后訴和前訴其實仍是“一事”之情形。由案型一到案型四可以看出,在訴訟承繼和訴訟擔當案件中,所謂“一事”中后訴與前訴當事人相同之界定,并不應當停留在形式上的名稱或姓名同一性的判斷,更實質有效的法則應當是以前訴當事人和后訴當事人之間權利義務的同一或重疊程度、權利義務主張的同一或重疊程度來加以判定。這一試金石能讓前后訴中戴著面具的不同當事人之間的同一性顯出真身,具體可見表1。

以上述結論檢驗案型十九惠爾康系列案。此案中,前訴之被告福州維他龍在另一地以原告身份對廈門惠爾康提起訴訟,而后訴之所以能在當地進行,是因為后訴原告福州維他龍增加了前訴原告廈門惠爾康在當地的一個經銷商為共同被告。但事實上,此案之核心爭點仍然是前訴當事人之間的商標專用權,當地經銷商只是由于偶然之因素(經營范圍包括了廈門惠爾康產品)可被列為被告。后訴中,法院實際上只需對經銷商所涉法律關系進行審理,即為己足。這說明惠爾康系列案中所謂當事人的不同更多是“拉郎配”的結果,類似的情形在關聯訴訟中頗為常見。

2. “一事”中后訴與前訴的訴訟標的相同之界定

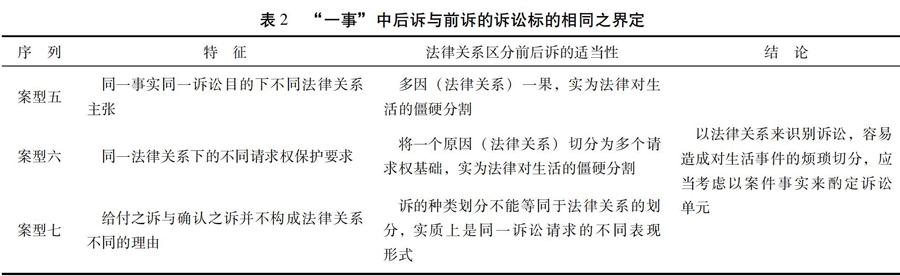

在我國,主導性的認識是追求確定性,把法律關系作為訴訟標的[17]。但是,目前也出現了追求更寬廣訴訟標的之做法,如以訴之聲明為訴訟標的(德國采用這種做法,如《德國民事訴訟法》第59條關于共同訴訟的規定、第64條關于主參加之訴的規定和第322條關于判決實質確定力的規定。參見丁啟明譯.德國民事訴訟法[M].廈門:廈門大學出版社,2016:12,13,79.)或者以案件事實作為訴訟標的(參見《美國聯邦民事訴訟規則》第20條。)。長期以來,我國對訴訟標的之研究和應用,理論界和實務界之間處于溝通不暢、各行其是的狀態。一般情形下,在訴訟標的之單元劃分上,從大到小的單元標準依次是:案件事實>訴之聲明>法律關系。如若《2015民訴法司法解釋》第247條采用最小的訴訟標的單元,則該條款的作用將大大弱化。案型五和案型六的困惑和矛盾,揭示了傳統訴訟標的理論已經成為認定重復起訴的緊箍咒。因此,強烈建議在立法上促成對訴訟標的較為統一性的新認識,根據我國的實際,讓案件事實或者訴之聲明作為訴訟標的,這樣才能進一步讓重復起訴之規定發揮真正的效用。如以法律關系來作為訴訟單元之判定標準,難免出現纏訴之問題,如《中華人民共和國合同法》第122條違約和侵權責任之競合即為典型。以法律關系區分前后訴的適當性評價,可參見表2。

3. “一事”中后訴與前訴訴訟請求相同之界定

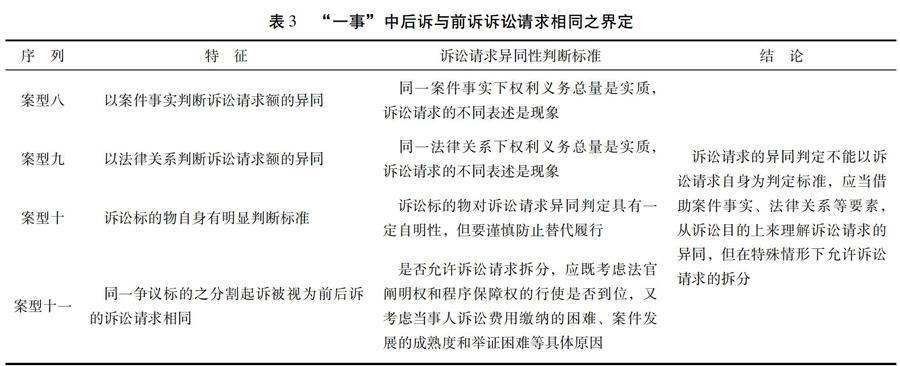

如以訴訟請求(訴之聲明)作為訴訟單元來判定是否構成“一事”,由此引申出來的問題是,對于同一法條所規定的若干個不同法律后果是否可以視為一個訴之聲明?對于不同法條所規定的不同法律后果是否可以視為不同的訴之聲明?對于每個案件中所必然發生的訴訟費用承擔問題是否應當視為訴之聲明的一部分?對于這些問題,一分肢說都無法給出令人滿意的回答。此外,訴訟標的一分肢說還容易導致訴之聲明的混淆問題。例如,在請求給付金錢時,遵循一分肢說可能會發生此訴訟標的和彼訴訟標的難以區分的問題。例如,甲和乙之間先后有兩筆均為1 萬元的借款,分別為不同日期所借。依據一分肢說,這兩筆借款的訴之聲明均為甲請求給付1 萬元借款的法律請求,如是,就發生了兩個訴訟的訴訟標的相混淆的問題。同樣地,如果甲乙之間的這兩筆借款,一筆是貨物買賣合同中所欠的貨款,另一筆是正常的借款,依據一分肢說,也難以對這兩個訴之聲明作出區分。以訴訟請求異同性區分前后訴的適當性評價,可參見表3。

4. “一事”中后訴與前訴案件事實相同之界定

“一事”的本質,不應當是當事人、法律關系或者訴訟請求中的任何一項,而應當是基于同一法律事實或行為而提起的訴訟。

鑒于以法律關系或訴之聲明作為判斷重復訴訟的標準,存在諸多弊端,故應當考慮其他訴的要素作為判定標準的可能性。由此,以案件事實來作為訴訟單元之判定標準,自然而然進入研究者的視野。這意味著,前訴與后訴若涉及同一案件事實、同一當事人和同一訴訟請求,即構成重復訴訟。具體而言,當前訴與后訴其他要素不變的情形下,若涉及的是同一案件事實但不同法律關系,也可構成重復訴訟。與“案件事實上的重復訴訟觀”相配套的訴訟技術要求,是人民法院闡明權的行使。在前訴中,人民法院應就該案件事實中所可能隱含的法律關系進行闡明,讓當事人就可能存在的法律關系進行充分地攻擊和防御,極盡程序保障之能事。唯有如此,法院才能認定基于同一案件事實下不同法律關系的前訴和后訴構成重復訴訟。

“案件事實上的重復訴訟觀”是對現有司法解釋中重復訴訟所界定范圍的擴張。此處的法律事實或行為,即引起雙方權利義務糾紛的原因。從審判實踐看,需注意的是,有時法律事實或行為是一個持續性的行為或事實,如持續侵權。如果提起后訴時,一方主張前訴提起時尚未發生的情形或事實,則后訴應判斷為構成新訴[12],如案型十五;如果提起后訴時一方主張的是前訴提起時已經發生但未能獲取證據的情形或事實,則后訴不構成新訴,如案型十八。當事人對已生效裁判提出新證據的,應按照申訴處理,即前文所論述的“北京凌飛公司訴北京中建二局案”所揭示之情形。概言之,“一事不再理”之所以成為民事訴訟理論和實踐中的重要支柱,其根源是為了防止同一人不斷地受到來自相同另一方基于同一訴訟目的而借助司法權力進行的訴訟襲擊,即訴訟系屬之確定;以及防止不同的司法機關就同一紛爭先后作出可能相矛盾的不同判決,即既判力之維護。因此,如何判斷“一事”,關鍵要看是否是同一當事人(不受訴訟地位影響)基于同一法律事實或行為而提出的同一訴訟目的之訴訟。此訴訟目的,可具體至個案而確定,不能簡單以“勝訴”二字概言之。基本上,其判定可以借助對紛爭核心的整理實現。以案件事實區分前后訴的適當性評價,可參見表4。

5.“一事”與實體法上訴訟目的

我國學界關于“一事”之界定,多囿于訴之各要素的組合。這種做法利于操作但不利于降低重復訴訟率。無論是案件事實、法律關系、訴之聲明中的哪個要素,都存在其外形的可剪裁性,容易為當事人所利用,給法官造成斷案的困難。唯有超越訴之各要素的外形,求諸實體法上訴訟目的,方能避免訴之形式的困境;同時,實體法上訴訟目的不可隨意裁量,應當通過訴之各要素來進行理解和判定。《布魯塞爾公約》第21條提出了“訴訟目的”這個概念,是對訴之各要素外形的超越,但歐洲法院沒有也不可能就其在中國實踐中如何細化或特色化提出看法。通過上述對我國司法實踐中典型案例的總結,可得如下結論:

(1)就同一當事人而言,應當是以前訴當事人和后訴當事人之間權利義務承繼上的同一或重疊程度加以判定,這關乎兩訴的訴訟目的。

(2)就同一法律關系而言,“一事”和起訴時依據的法律關系聯系并沒有那么密切。同一當事人基于同一事實而先后依據同一法律關系提出的簡單重復訴訟并不多見;同一當事人基于同一事實先后依據不同法律關系提出的訴訟是否必然構成新訴則值得商榷。若兩個法律關系指向高度重疊的權利義務,則該兩訴的訴訟目的相同。

(3)就同一訴訟請求而言,不能機械地依據前訴和后訴訴訟請求額來判定是否構成重復訴訟,應該更多地關心該訴訟標的得以成立的基礎性原因,或者如案型七所揭示的案件事實原因,或者如案型八所揭示的法律關系原因。原因可以很好地說明前后訴的訴訟目的是否同一,使得我們不被前后訴訴訟請求間的差異表象所迷惑。

(4)就同一案件事實而言,案件事實固然可以最大化訴訟單元,但其仍需由訴訟目的加以約束。案件事實是訴之構成中的最底層要素,往往可以從中抽取出不同的法律關系和訴訟請求,但其防止或填平損失的訴訟目的是不變的。因此,案件事實和訴訟目的具有相互解釋和相互固化的作用。

綜上,可以推導出實體法上訴訟目的之定義:在抽象意義上其特指案件當事人所欲實現的實質正義,在具體意義上則指某一具有整體性的生活案件事實中所包含的所有可能法律關系項下的法律后果之請求。訴訟目的之實現,必須有配套的程序保障權,這即進入“不再理”問題的討論。

(二)“不再理”之界定

確定了“一事”之后,對其不予再理的情形有兩種:其一,此“一事”已為另一有管轄權的法院所受理,即訴訟系屬;其二,此“一事”已為一有權公權力機關作為紛爭外第三方給予生效決定,即既判力。鑒于此,對“不再理”之準確適用則有賴于對此二者的準確界定。

1.訴訟系屬之界定

訴訟系屬,基于前面論述可初步作此界定:特定當事人將其紛爭提交至有管轄權的法院之后,且獲得終局裁判之前,在此特定紛爭之上,當事人之間和當事人與該法院之間形成的一種約束關系。這種約束關系應得到當事人和法院的尊重,不得任意更改和否定。其目的很明確,即在訴訟這種“復仇的文明替代物”(edouardo couture)[18]92之中,保護一方當事人免于受到另一方當事人以訴訟為武器的重復“訴訟攻擊”。

在大陸法系國家,訴訟系屬非常重要并得到立法承認。如《德國民事訴訟法》第261條第(1)款明文規定:通過起訴,一案即在法院獲得訴訟系屬;第(3)款第1項規定:獲得訴訟系屬的案件,不得在另一法院或同一法院重新獲得訴訟系屬。《日本民事訴訟法》第142條也明文禁止重復起訴:系關一法院系屬之案件,當事方不得再另行起訴。

大陸法系國家的此項立法,都蘊含了同一理念:禁止對同一糾紛重復起訴,一旦一訴的訴訟目的可以通過正在進行的訴訟實現,即排除任何其他基于此目的的訴訟再度進行。禁止重復起訴不僅是基于人權理念對當事人的保護,也是基于訴訟經濟和權威之理念對法院的保護。訴訟系屬始于一方當事人的起訴,至于其他非訴程序則不形成訴訟系屬;訴訟系屬終于法院作出終局生效裁判。基于大陸法系的訴訟結構特點,當一方當事人違反訴訟系屬重復起訴時,不僅當事人可提起訴訟系屬抗辯,法院也應依職權注意。鑒于中國大陸地區民事審判量越來越大、法院審判負擔越來越重之實際情形,在民事訴訟法理論和立法中,應盡快正視此問題,裨補缺漏,以保障民事訴訟的效率。一方面,應當注意行政訴訟和民事訴訟中“不再理”事項之銜接;另一方面,對現有民訴法司法解釋中關于重復訴訟規定中的三項內容作進一步的類型化解釋。總體上,現有民訴法司法解釋關于重復起訴的規定過于狹窄,難以有效制止諸如案型十九中違反訴訟系屬行為的頻頻發生。

2.既判力之界定

既判力,即生效裁判之拘束力,是對一訴之訴訟目的已經實現的確定回答。既判力可謂系關訴訟制度能否存在的一個本源性制度。因此,無論在大陸法系抑或英美法系,既判力都是其中的一個基本制度。在民事訴訟中,既判力的界定包括如下內容:既判力的約束對象、既判力的效用、具有既判力的裁判種類以及既判力之范圍。

首先,既判力的約束對象既包括當事人也包括一國國內的所有法院。基于訴訟系屬在當事人間形成的約束關系,以及享有程序保障機會也限于訴訟當事人,因此,原則上既判力是僅及于當事人。但實踐中,如案型二和三,有時后訴當事人雖然只是前訴的第三人,甚至完全沒有參加前訴,但其訴訟目的為前訴所覆蓋以致后訴成為多余者,也應受既判力約束。另外,還有當事人繼受人受既判力約束之情形[19]304。

其次,確定了既判力之后,其效用有二:其一,當事人之間在此特定事項上的權利義務關系已經確定并禁止重起爭執;其二,法院在處理有關此事項的其他訴訟時,應尊重此判決所確定的權利義務關系。即使法院受理的后訴是新訴,只要前訴之判決所確定之事項對后訴待決事項有影響的,亦須尊重其既判力。例如,在對重復訴訟案件中既判力客觀范圍的分析上,應更加注重前訴和后訴中部分內容的重復,如前述案型二十一和二十二中所揭示的爭點效、證明效、參加效等之作用范圍的重復。相較于完全重復訴訟的案件而言,實際上兩個案件之間內容交錯而產生的不完全重復的訴訟,可能更為常見。因此,避免在部分重復問題上的重復訴訟,將對提高審判效率有重要作用,具體可見表5。

再次,具有既判力的裁判種類不僅包括法院作出的生效判決和裁定,還應包括仲裁裁決[20]1156。基于民事糾紛解決多元化機制越來越重要,其他能夠作出具有同等定分止爭之效的各類法律文書,也應承認其效力。如前文論述,這一點也得到了審判實踐的支持,如案型二十。如此具有生命力和智慧力的做法,理應獲得理論和立法的認同。

最后,既判力的范圍需要注意的是其時間基準點。這一點,通常應以生效裁判發生效力的時間基準點為準,對此前的系爭法律關系所作出的裁判具有確定的約束力。如果之后重新發生了變化,則須分辨是新產生的案件事實還是新發現的證據,如案型十三、十四、十五和十八,從而給予不同處理。前者,可認定構成新訴;后者則只是構成申請再審的理由。

3.“不再理”與程序法上訴訟目的

無論是訴訟系屬抑或是既判力范圍之擴張或限縮,均需以程序保障權的落實為前提。程序保障權的實現是程序法上之重要訴訟目的,它使“不再理”獲得正當性根據。前面所述的“一事”范圍之限定,要求以案件事實為基礎并以實體法上訴訟目的為導向,相較以前的做法,這明顯會導致訴訟單元的擴張。這種擴張必須以程序保障權為基礎和前提。如是,方可以通過“一事”之擴張提高訴訟效率,通過“不再理”之嚴格化來保障訴權的實現。

五、結 語

“一事不再理”作為民事訴訟法的基本原則,在中國當前的書面和實踐中的模糊現狀,并不利于理論的自我生長和完善,也不利于審判實踐的效率與公平價值之實現。作為既具有理論上高屋建瓴價值的法律原則,又具有樸素實踐品格的審判準則,“一事不再理”意欲實現澄清,則不可避免地應經由理論上的反思和實踐中的檢驗。借由理論梳理和審判實踐的分析,至少可得出一個初步結論:對“一事”之判定應當看重事實和目的兩個層面的內容。事實層面應當以既判力的標準時作為區隔前訴和后訴案件事實的標準;在目的層面則要立足于后訴之實體法上訴訟目的是否為前訴所覆蓋或吞并,同時又以訴訟目的對案件事實的散漫性進行有效統攝和管理。對“不再理”之判定既包括對訴訟系屬的尊重,還包括對既判力的尊重,換言之“不再理”是對后訴是否必要的考慮。程序保障權是既判力正當化的基礎。以程序保障權為底線思維和程序法上重要訴訟之目的,可跳出傳統既判力理論的窠臼,擴張既判力的客觀范圍于前訴的爭點效和證明效。

我國的民事訴訟法,在保持體系完整性的同時,其脫離實際生活的跡象也有所呈現。因此,實踐中出現了一些自發糾偏的樸素民事司法行為。訴訟目的是個銜接生活和法律的概念,既有親民的一面,又能通過訴之各要素的解釋呈現出專業化的嚴謹。訴訟目的概念不僅可適用于“一事不再理”,其關于訴訟單元的重構,還將對訴之合并、反訴、第三人訴訟乃至整個民訴法體系的活力化起到重要的作用。

參考文獻:

[1]BOCKEL B. The ne bis in idem principle in EU law [M].Hague: Kluwer Law International. 2010.

[2]袁秀挺.民事訴訟一事不再理原則新論 [J]. 法治論叢,2007,22(5):47-52.

[3]張衛平.對民事訴訟法學貧困化的思索[J].清華法學,2014,8(2):5-34.

[4]陳洪杰.論一事不再理與既判力之區分[J].民事程序法研究,2008,4(1):89-96.

[5]段厚省.民事訴訟標的論[M].北京:中國人民公安大學出版社,2004.

[6]常怡.民事訴訟法新論[M].北京:中國政法大學出版社,2002.

[7]許士宦.重復起訴禁止原則與既判力之客觀范圍[J].臺大法學論叢,2002,31(6):269-325.

[8]陳瑋佑.訴訟標的概念與重復起訴禁止原則——從德國法對訴訟標的概念的反省談起[J].政大法學評論,2011(127):1-51.

[9]張衛平.民事訴訟法前沿理論問題[J]. 國家檢察官學院學報,2006,14(5):143-150.

[10]黃松有.民事訴訟證據司法解釋的理解與適用[M].北京:中國法制出版社,2002.

[11]張衛平.重復訴訟規制研究:兼論“一事不再理”[J]. 中國法學, 2015(2):43-65.

[12]梁開斌. 案件事實說與中國民事審判實踐 [J]. 廈門大學法律評論,2008,16(2):267-291.

[13]張曉茹.再論訴訟擔當——以擔當人和被擔當人在實體法和程序法上的關系為視角[J].法學雜志,2012(2):87-92.

[14]肖建華.訴權與實體權利主體相分離的類型化分析[J].法學評論,2002,111(1):139-145.

[15]李浩.民事訴訟法學[M].北京:法律出版社,2016.

[16]段文波.預決力批判與事實性證明效展開:已決事實效力論[J].法律科學,2015 (5):106-114.

[17]馬工程《民事訴訟法學》編寫組.民事訴訟法學[M].北京:高等教育出版社,2017.

[18]JOLOWICZ JA. On civil procedure [M].London: Cambridge University Press, 2000.

[19]邱聯恭. 口述民事訴訟法講義(三)[M].臺北:自刊,2007.

[20]羅森貝克,施瓦布,戈特瓦爾德.德國民事訴訟法(下)[M].李大雪,譯.北京:中國法制出版社,2007.

Clarification of the Ne Bis in Idem Principle in

Theory and Practice in Chinese Civil Procedural Law

LIANG Kai-bin

(Law School, Fujian University of Technology, Fuzhou 350108, Fujian, China)

Abstract: The ne bis in idem principle is a fundamental principle in the Civil Procedural Law of the Peoples Republic of China. Appropriate application of the principle in civil actions relates to the balance between values of efficiency and justice. In the Chinese civil procedure there have been long-termed ambiguities in theory and confusions in practice, which undermine the role and effect of the principle and therefore the principle needs clarification. By exploring and verifying it in theory and practice, we might shed light upon the principle to achieve the goal of clarification. When deciding whether its a new litigation, the standpoint is that whether the purpose of the litigation has been overridden by its predecessor. When enlarging or limiting the concept of “re-proceeding”, the premise is the right of due process has been ensured.

Key Words:? ne bis in idem; res judicata; lis pendens; purpose of litigation