平潭北部生態廊道規劃設計

秦一芳

摘要:以生態廊道串聯平潭北部區域(長江澳一石牌洋景區)內人文景觀為例,設計了提供車行通道及人行景觀慢道,并完善驛站、停車場、觀景平臺等附屬設施,以達到內通外聯的可達性效果,展現原生態海濱風景。

關鍵詞:生態廊道;人文景觀資源;內通外聯;海濱風景

中圖分類號:TU984.115文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944(2019)19-0031-02

1引言

平潭(古屬福州府福清縣)簡稱“嵐”,俗稱海壇,是福建省直管的地級行政管理區。平潭島北端,三面環海,峰巒連綿,村落綠化植被豐富,主要包含白青鄉(含長江澳景區)及蘇澳鎮(貓頭墘、蘇澳村、斗魁村、石牌洋景區至蘇平路)全部。平潭島北部擁有極具特色石頭厝村落景觀、發育眾多奇特壯觀的海蝕地貌形態以及獨具特色的海島風景線。

生態廊道是指與相鄰兩邊環境不同的線性或帶狀結構景觀,一個異于周遭基質環境的狹長地帶并且遍及地面,能夠將當地的小種群連接起來,使特定物種在斑塊間遷移的地區,增加種群間的基因交流,降低種群滅絕的風險。城市生態廊道是構成城市綠地系統的重要組成部分,在城市環境中所起的作用不容忽視。

生態廊道在國外已經有比較成功的建設案例。如美洲生態走廊,構想始自1967年,于1990年相繼實施,該條走廊北起美國阿拉斯加州,南抵阿根廷的火山島沿海,全長達到4萬km,美國佛羅里達州在4年時間中圍繞洲際75號公路修建了野生動物跨越道,并記錄了修建前后的野生動物生長狀態作為評判依據。在國內上海市網絡體系建設,廣州區域生態圈廈門、長春、阜新等多個城市打造建設“森林城”理念,建成了眾多城郊公園和森林生態廊道。但是國內生態廊道的研究多集中在宏觀區域整體生態景觀連接度進行綜合測算和評價,對于落實到具體生態用地的空間結構中的研究尚未完善。

2016年8月《平潭國際旅游島建設方案》正式獲批,批復指出要努力把平潭建設成為經濟發展、社會和諧、環境優美、獨具特色、兩岸同胞向往的國際旅游島。該處有怡人的自然風光,漁民風情濃厚,民風淳樸。隨著平潭海峽二橋建設的推進,平潭北部區域對外通道打通,作為平潭島北部對外門戶,其旅游觀光生態廊道系統的建設日益緊迫。

2研究區概況

2.1基本概況

本項目位于北部白青鄉及蘇澳鎮,含長江澳風景區,以君山慢道為設計起點,含白青鄉鄉鎮,途徑貓頭境、蘇澳村、斗魁村、石牌洋景區至蘇平路交界處為終點,共計39km2,區域范圍如圖1所示。北部生態廊道的建設提高平潭城市景觀生態系統的連接度,強化生態源地、生態廊道、生態基質間的空間聯系,維持景觀生態全局穩定發展。

2.2現狀情況分析

結合平潭北部現狀自然生境條件分析,主要存在以下幾大問題。

(1)自然氣候:平原地處平潭中部,且沿海木麻黃等防護林得到廣泛種植。其大風日數較其他鄉鎮明顯偏少,蘇澳位于平潭西北角,狹管效應最強的位置,其大風日數較多。

(2)水文條件:平潭海洋站理論深度基準面在水尺零點以上0.13m,平均海平面在水尺零點以上3.97m,56黃海基面在平潭平均海平面以下20cm。

(3)景觀資源分布:平潭北部區域自然資源豐富,海岸灣澳崖壁間隔分布,有自然生態岸線、海蝕地貌、海島漁村和歷史遺跡等景觀資源。

(4)現狀風貌:長江澳沙灘沙質細白,海水湛藍,是天然的海濱浴場;白青鄉村落中較完整保留了石構風貌建筑群落;白青鄉中西部山體為花崗巖低丘,主要有尖峰山、天壟門和壟底山,山間分布風電機,景觀優美;龍頭山區分布有龍頭山、虎頭山和貓頭境等山體,山海景觀資源豐富;看澳船廠和海峽二橋,可觀賞現代工業文明景觀;石牌洋景區是世界上最大的花崗巖球狀風化海蝕柱。

(5)現狀交通:環島北路為主要交通要道,鎮鎮之間有干線通白青鄉支線現已建設完成,其余主要為162縣道及163縣道,交通通行能力差,路面寬度不足,現狀路面等級難以承載較大的交通通行量。

綜合來看,平潭北部區位交通優勢將隨著海峽二橋、蘇平路及鎮鎮有干線的建成通車大為凸顯,區域旅游交通需求將進一步增加。但平潭北部地處全島交通聯絡的末端,難以有效接受新興的旅游產業發展的輻射,優良的旅游資源得不到有效開發,現狀通行條件急需改善。

3規劃設計定位及原則

3.1規劃設計定位

(1)串聯區域內景觀資源,為游客提供休閑與生態體驗空間。

(2)打造平潭旅游觀光大道,使區域內自然景觀及人文景觀資源得到最大化的生態效益和經濟效益。

(3)解決沿線居民的出行需求,形成便利的交通和可達性區域空間。

3.2規劃設計原則

本規劃尊重原始地形,充分考慮環境資源等自然條件,形成如圖2所示的總體規劃設計布局,重點考慮以下幾點。

(1)以車行生態廊道串聯平潭北部人文景觀資源。車行生態廊道盡可能利用現狀風車路、山路,部分利用城市道路或縣道連成環路布設。

(2)部分車行道結合實際情況采用繞行或架橋保證道路的通暢可達性。

(3)對于短暫停留的自駕游客,在主要觀景節點處設置集中停車場,如將軍澳、貓頭=l乾等,白青鄉可利用石厝資源發展民宿及客棧旅游,可在村莊沿線設置集中式停車場。

(4)沿海慢道的建設用以鼓勵步行游覽,考慮沿線慢行道游覽路線較長,可在海蝕橋及貓頭墘等主要游覽景點處設置步行游覽小環線,方便自駕游客觀賞游覽。

(5)考慮游客步行體驗,濱海慢道與車行道路的間距以2~3km為宜,最大不應超過5km。

4規劃設計方案

4.1車行生態廊道規劃

4.1.1車行生態廊道主線總體規劃

本次車行生態廊道主線總長23.173km,新建段長5.398km含新建路基段4.58km,新建橋梁段818m;另改建既有道路17.775km,具體分布如圖3所示。

旅游路線串聯了設計范圍內的自然生態岸線、海蝕地貌、海島漁村和遺跡等景觀資源,車行道、步行道、村道及聯絡步道的線路規劃靈活且便捷。

4.1.2車行生態廊道支線總體規劃

車行生態廊道北段(鐘門村一青峰村段)走行于山林間,封閉性較強。為加強與沿海步道及南面村莊的聯系,考慮對其間的土路及村道進行硬化拓寬。

車行生態廊道南段(鐘門村一石牌洋段)地形平坦,沿線路網發達,暫不考慮對其進行改造。本次研究需改造支路長12km。支線總體分布路徑如圖4所示。

4.1.3車行生態廊道分段建設

依據建設現狀建設條件,本次車行道主要分為新建段與改造段,具體分布如圖5所示。其中新建路段包含青峰村段,主要連通163縣道與現有風車路,保證車行旅游系統的順暢與連貫,主要位于青峰村公交停車場南側,全長305m;榕山村北段,用以連接風車道與榕山村北側村道,全長約135m;當元村一變電站段,需以半填半挖的形式新建路基0.747km,新建456m;后壟一鐘門村段,該段周邊存在較多基本農田,為保證生態廊道的連通與完整性,需改造現有土路基小路,路線全長660m;后壟一鐘門村段,該段路線穿過鐘文村北部,考慮后期在此處布設休息驛站及停車場,擬拆除鐘門村房屋23處,共計約2544m2。

全線改造段可分為山林段共計10.847km,如圖6所示;沿海段共計2.104km,如圖7所示;城鎮段長度共4.824km,如圖8所示。

4.2慢行生態廊道規劃

4.2.1步道系統總體規劃

平潭北部慢行旅游道的設計規劃線位,將沿線景點和村莊有機串聯起來,促進平潭旅游和村莊民宿發展。步道系統主線結合村莊小路及山林小徑形成完善慢行網絡,主要沿岸邊布置,穿行于礁石和沙灘,串聯沿線村莊和景點,如圖9所示。

主線全長36.64km,主要分為長江澳段、村莊段、沙灘段、礁石段及混行段,具體分布統計詳見表1。本次步道系統規劃總長度共計38.269km,規劃總面積為112369.5m2,其中人均用地指標約為10m2/人。整體瞬時容量可達11236人,若開放時間以24h、周轉率2.2計,則日容量可達24721人。年可游天數以180d計,則年容量約445萬人次,完全滿足重要節假日游客的需求量

考慮步道沿線全線較長,在重要節點及具有觀賞性較高的景點處設置步道游覽小環線,主要為南盤村慢道環線,主線總長1.92km;貓頭j乾一六秀慢道環線,主線總長1.67km;羅澳慢道環線,主線總長3.17km。

步道系統根據不同分適用于不同的結構形式。其中長江澳段棧道橋采用鋼筋混凝土板橋,跨度約8~10m,基礎采用獨立樁柱結構,面層推薦采用竹木復合材料;村莊段棧道采用鋼筋混凝土結構,跨度約8~10m,基礎采用獨立樁柱結構,面層鋪設花崗巖平板;沙灘段采用貼地木棧道形式,在路基上鋪設連續的鋼筋混凝土枕梁,用于固定通長木檁條,木檁條上鋪設木棧道,面層采用實木、塑木或竹木復合材料;礁石段棧道橋采用鋼筋混凝土板橋或箱梁橋,跨度約8~15m,基礎采用獨立樁柱結構,面層鋪設花崗巖平板,或在現狀礁石面上采用漿砌塊石鋪填形成棧道,面層鋪設花崗巖平板。

4.2.2自行車系統規劃

沿海自行車系統進一步向內陸輻射,與步行系統主線形成閉合環線,便于游客體驗內陸旅游資源,增加騎行樂趣。自行車系統依據不同的周邊環境分為山林段、城鎮段及沙灘段,其中北側山林段道路縱坡陡,騎行體驗差,僅引導山地自行車愛好者前往,不設專門的自行車道,與機動車低速混行;中部城鎮段主要集中在沿海城鎮,靠海部分可考慮將慢道拓寬與行人混行,穿越城鎮部分則與機動車混行;西側沙灘段因地勢較為平坦,考慮將慢道拓寬至5m,并設置自行車專用道。重要節點處如貓頭墘,將南側通往貓頭墘道路拓寬,增設自行車道,自南向北感受“穿林觀海”的騎行體驗;縣道163段,遠期將過境車流引導至外圍的蘇平路,沿X163布設自行車道,作為連接山區與沿海的內部騎行環線,該段道路平縱線型較好,可體驗快速騎行的樂趣;蘇澳村落段村鎮密集,教堂、石屋、祠堂、田園風光等民俗資源星羅棋布,村道路網“枝繁葉茂”,呈冠狀伸向沿海,未來可考慮對村道提升改造,結合民宿開發,引導游客在此區域自由騎行探索。

全段沿線可提供公共自行車服務,為避免亂停亂放現象,建議采用有樁自行車或能在規定區域停車的無樁自行車。

4.3附屬設施總體規劃

4.3.1驛站分布

一、二級服務驛站選址在不侵占基本農田的基礎條件上,主要布置在觀景節點和村莊分布密集處。一級服務驛站間距不小于20km。二級服務驛站間距不小于10km。休息亭按照五里一亭的布置方式,在長距離慢道中間適當布置,方便游客使用。根據驛站建筑規模控制,一級驛站規模建筑面積200~300m2,二級驛站建筑規模100~150m2。驛站具體分布如圖10所示。

4.3.2停車場分布

本次棧道總面積112369.5m2,按照人均觀光用地指標:10m2/人,則旅游棧道瞬時容量為11236人,平均旅客周轉率取2.2,則旅客預計約為25000人/d。由于本次旅游觀光道出行方式主要有:自行車、觀光旅游車、旅游大巴、私家車;根據本項目位置和旅游資源分布情況,假設旅客觀光出行比例為:自行車(8%)、觀光旅游車(15%)、旅游大巴(23%)、私家車(54%);則各出行方式需要的停車泊位換算如表2、圖11所示。

根據沿線景觀資源分布、道路通達性、周邊居民吸引力、各地塊可用建設面積等因素,對沿線停車需求進行統計,其分布如表3所示。

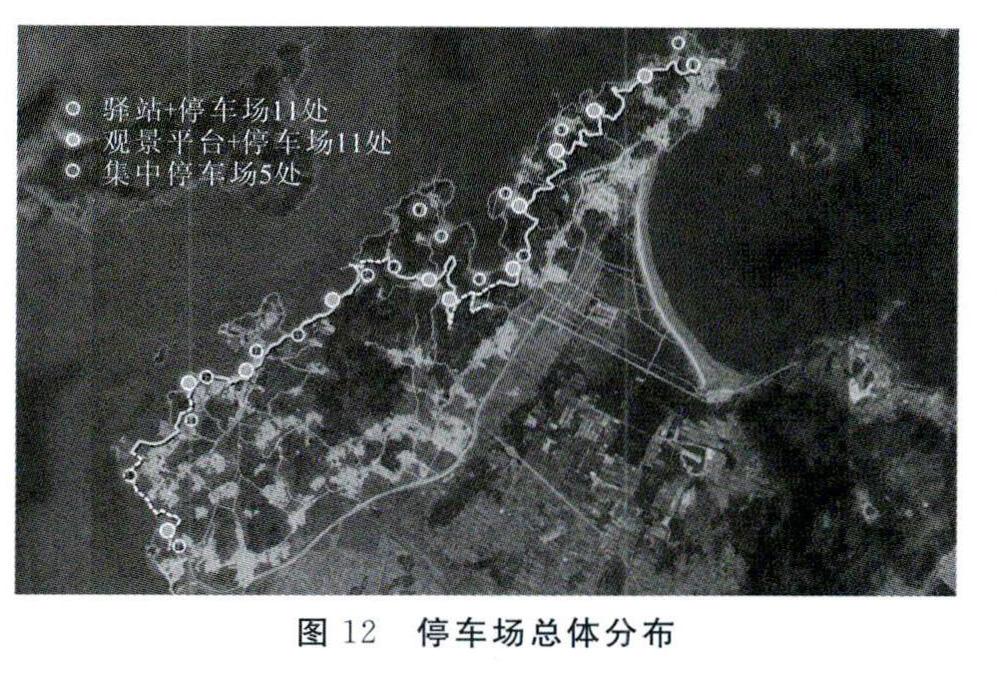

根據驛站建設功能需求,驛站服務設施包括中小型提車場,共計11處,除公共交通(旅游大巴+觀光旅游車+自行車)停車位外,可提供1005個停車泊位(私家車),停車占地面積共42799m2。

根據沿線景觀資源分布、道路通達性、周邊居民吸引力、各地塊開發最大面積等因素,集中停車場共計5處,可提供251個停車泊位(私家車),停車占地面積共11051m2。停車場發布具體如圖12所示。

5結語與展望

平潭北部生態廊道平潭國際旅游島建設的重要環節,它的建設有利于平潭落實“21世紀海上絲綢之路、自貿區、發展海洋經濟建設海洋強國”三大國家開放開發戰略。北部生態廊道的建設充分發揮平潭獨特的海蝕地貌資源和山、海景觀資源優勢,形成特有的景觀特色風貌,助推平潭旅游產業發展。但平潭北部處于全島交通脈絡的末端,現存道路和服務設施存在一定的缺陷,體系尚未形成。綜合國內外生態廊道建設的優秀案例和經驗,結合平潭北部優美生態資源,充分發揮獨特的海蝕地貌資源和山、海景觀資源優勢,形成特有的景觀特色風貌,助推平潭旅游產業發展。我國生態廊道建設已初步成形,但廊道的相關制約因素很多。且生態廊道研究多集中于城市生態廊道網絡體系,山脈型及沿海廊道體系研究尚未缺乏。

平潭北部生態廊道主要分布于山海田園間,在改善生態環境、為動植物提生境、維護生態空間格局等方面發揮了重要的作用。城市建設進程中系統規劃應始終將保護自然系統放在首位,構建生態網絡體系可以將區域內核心保護區連接起來,保護自然本底和鄉土特性,避免過于人工化的手法破壞基地的本底條件。平潭北部生態廊道在整個規劃過程中將保護原生態資源生境放在首位,因地制宜輔以通勤廊道、配套服務設施及沿線生態修復等內容。