閩劇“小調”中的“魯斤燕削”外來曲調衍化探究

摘 要: 從民間音樂的曲調傳播來看,小調易地流傳有其特定的積極意義。在江浙等地的外來曲調衍化為閩劇“小調”曲牌的過程中,其形態上有曲調框架內的微變、拼雜、貫穿衍化等發展手法。外來小調為閩劇“小調”貢獻了豐富多樣的民歌色彩曲牌,形成了過渡性韻律節奏風格。這使“魯斤燕削”外來曲調流傳現象在聲腔融合、空間跨越、歷時性呈現等音樂文化傳播諸方面具有積極、開放的意義。

關鍵詞:閩劇;小調;曲牌;魯斤燕削

中圖分類號: J642.22? ? ? 文獻標識碼: A

文章編號: 1004 - 2172(2019)04 - 0059 - 11

DOI:10.15929/j.cnki.1004 - 2172.2019.04.009

調的常見含義有兩種:一是西方音樂術語中與大調相對應的術語,其自然音階是基于全-半-全-全-半-全-全的關系,有和聲小調、旋律小調形式 ① ,這里的小調是一種音階調式概念。二是中國民間歌曲體裁類別之一,也稱為“小曲” ② ,一般指人民群眾在日常生活中歌唱的小型抒情歌曲,此處的小調則是一種體裁形式概念。經過長期流傳,民間小調形成了文學性較強、結構均衡、節奏規整、曲調流暢,細膩婉柔等特點。而閩劇中的“小調”則是閩劇的唱腔類別之一,有其特定的衍化形成途徑。王耀華、葛清等均在各自的研究中闡述了部分“小調”曲牌的來源。筆者在前人研究基礎上,進一步分析其形態衍化路徑,以探討“魯斤燕削”外來曲調在閩劇“小調”形態衍化中的方式與積極意義。

一、閩劇“小調”與“魯斤燕削”外來曲調流傳現象

“小調”是閩劇中的唱腔類別之一,是經過了“戲曲化” ③ 的過程而存在于閩劇中的諸多民歌小曲的總稱。它來源于民歌體裁中的小調,區別在于閩劇中的“小調”是經過了一定的形態衍化、作為戲曲曲牌而存在的。

“魯斤燕削”是[清]李斗在《揚州畫舫錄》中對曲調傳播過程中形態衍化所作的描述:“近來群尚【滿江紅】 【湘江浪】,皆本調也。其京舵子、起字調、馬頭調、南京調之類,傳自四方,間亦效之,而魯斤燕削,遷地不能為良矣。”

“斤”原意為斧頭,“削”原意為小刀,成語原為“宋斤魯削”,指宋國的斧頭和魯國的小刀乃是當地特產的精良工具,但易地生產則不能良好,比喻地域條件限制了物品的質量,其原因是“地氣然也”。此處“魯斤燕削,遷地不能為良矣”指的是曲調流傳到異地后不再具有原地的特色,可能不能為異地所善用。從音樂文化傳播上來看,民間音樂在“遷入地”的衍化是必然的。某些時新曲調流傳至異地,便在各地被模仿演繹,即為“效之”,而鑒于流傳地有遠有近,則曲調定然或多或少發生改變,有原樣受容、變易受容(變異受容) ?的可能性。文中所言舊時的江浙“小唱”曲牌【銀紐絲】 【剪靛花】 【湘江浪】等“傳自四方”并存留下來之后,形態上也有所變化,是文化傳播的必然。

閩劇“小調”唱腔曲牌既有源自本地民間小調的,也有由江浙女唱班傳入的,還有北方其它地區的民歌小調,共約50首左右,常用的有【賣畫】 【小小魚兒】 【鐵斷橋】 【四大景】【小放牛】 【湘江浪】 【寄生草】 【到春來】 【雙疊翠】等。這些曲目大部分來自明清俗曲,它們廣泛流行于江浙一帶和北方其它地區,有些曲目之間具有同宗關系。據馮光鈺研究,在【剪剪花】同宗民歌系列的傳播過程中,“腔詞結構有共同之處,旋律及調式也有千絲萬縷的影響,而歌詞內容則存在很大的差別” ?;【茉莉花】【孟姜女哭長城】 【小放牛】同宗民歌系列則是腔詞一脈相承的,總體而言屬于大同小異的情況。

在閩劇“小調”衍化形成中亦體現出同宗民歌的兩種流播情況。正如明清小調在傳播中的衍化:“于小曲中加引子尾聲,如《王大娘》《鄉里親家》諸曲,又有以傳奇中《牡丹亭》《占花魁》之類譜為小曲者,皆土音之善者也。” ?在閩劇“小調”中,外來曲調“本地化”過程中的形態衍化手法則是多樣的。閩劇“小調”中常用的形成閩劇化唱腔的手法特點主要有兩種:外來小調框架內的微變使用和拼雜手法。

二、外來小調框架內的微變

(一)河北民歌《小放牛》的“閩劇化”

閩劇“小調”中的曲牌【小放牛】來源于河北同名民歌《小放牛》,該民歌原流行于河北晉中、贊皇、尚義等地 ?,后傳播到全國其他地區。它的旋律音調鮮明,多用于對唱和敘述場合。閩劇的同名曲牌則原樣保留了原民歌的旋律音調框架。

與原民歌相比,閩劇【小放牛】在句法結構、調式、板眼節奏方面沒有產生變化,僅在旋律音調上稍有幾處加繁:如第一樂節處,民歌《小放牛》所用音列較為簡單,而在閩劇【小放牛】則加入了高音do,所用的音列有所擴展。旋律曲調稍有繁化,節奏形態上也更為密集:如結尾處,從原民歌的 21 ?61 改變為2321 ?1561,旋法進行更為緊密,增加了窄音列sol-la-,高音do以及近音列。

通過上述形態上的微變衍化,河北民歌旋律音調便與閩劇的地域性語言特色和以窄音列為主的旋法特色相匹配、融合,具有了閩劇韻味。需要說明的是,閩劇中的【小放牛】雖源于河北民歌,但應結合戲劇屬性與唱詞內容的表達進行分析。從這兩首樂曲來看,核心形態要素的衍化程度較淺,但從河北到福州,行腔細節隨語言而變化。又由于加入了樂隊伴奏、念白等戲曲程式,才實現了戲曲唱腔對民間歌曲的體裁性轉換。

(二)江浙民歌《湘江浪》的“閩劇化”

在“小調”類曲牌中,除了上例曲牌的加繁手法的微變使用,還有部分曲牌在旋律音調、結構句法方面有所衍化。江蘇民歌《湘江浪》是流行于蘇州地區的《姑蘇風光》(又稱《大九連環》)中的一段,又稱《疊落金錢》。據筆者查證分析,《湘江浪》旋律音調的后半部分有所改變,由江浙小調衍化為具有閩劇風格韻味的戲曲曲牌【湘江浪】。

在浙江寧波、金華等地的小調中也有《湘江浪》 。寧波《湘江浪》曲中并未見偏音fa,金華《湘江浪》中出現了fa,與蘇州《湘江浪》中所記錄的微升fa疑為同樣的變音情況。從樂譜上來看,這兩首民歌《湘江浪》更為簡練,繼承了“五更調”的旋律音調。

由上述統計可見【湘江浪】曲牌由民歌到閩劇的衍化關系。它們在旋律音調上的骨干音與旋法特色相似,但閩劇曲牌由原民歌帶間奏的樂句發展成為不帶間奏,且原民歌中的拖腔用作帶腔詞的唱腔。這兩首樂曲之間的統一性在于它們句尾都落于re,句式都是長短句,潤飾上均有倚音、波音,三音列 ?的使用上二者均有近音列(la-sol-fa、mi-re-do、fa-sol-mi)、窄音列(re-mi-sol、mi-sol-la、re-do-低音la、低音sol-la-中音do、re-fa-sol)及其變體。

而江浙小調衍化為閩劇曲牌,則在諸多形態方面發生改變:閩劇【湘江浪】中間插入的樂句加入了si,為七聲調式,結尾有羽調式傾向。節拍上,原民歌《湘江浪》為一板一眼,而衍化為閩劇曲牌則為一板三眼,抒情性得以增強。潤飾上,雖然二者都使用了倚音和波音,但原民歌中使用的潤飾更多,且節奏類型多樣,樂曲更富活力。另外,原民歌尾句有較長的拖腔,體現出民間小調的婉轉優美特點,以re-mi-sol-la的窄音列連接旋法為特色。閩劇【湘江浪】則融入了近音列(do-re-低音si、si-la-sol)及其變體,窄音列的類型更為豐富。且閩劇曲牌中有較多寬音列(do-re-sol、re-sol-la)、大音列(do-mi-sol)及八度跳進的旋律進行。

總之,通過結構、音域、節拍、潤腔等形態要素方面的衍化,《湘江浪》由民歌的歡快活潑變化為內在深沉、悲傷暗淡的曲牌風格,結合戲劇性的內容表達,完成了從民歌到戲曲唱腔的體裁轉換(見表1)。上述分析亦可作為《湘江浪》在江—浙—閩沿海一線的傳播與流布足跡的證明 。

三、拼雜類曲牌的形成

“小調”中還有一些是將外來曲調進行“有機”組合而作為曲牌的,以福州方言演唱,形成了拼雜的特殊曲牌風格。如由幾支民歌、小調等曲牌拼接而成的【八雜】。另有部分曲牌中夾雜有半個樂句或若干樂匯的其它曲牌的片段,如【奈何天】。長期以來,拼接、夾雜是閩劇藝人們慣用的曲牌創造方式,也成為閩劇唱腔風格形成中豐富而巧妙的曲牌衍生途徑。

(一)拼接——以《八雜》為例

閩劇“小調”曲牌【八雜】也叫【八什】,是將幾首外來小調片段進行拼接組合而成的曲牌,與閩劇逗腔中的“十三腔”一樣,它具有聯綴集曲的性質。

譜例4中【八雜】片段包含的曲牌主要有:

1. “蝴蝶雙雙對對飛”處是【秋江怨】的首句,并在“對對飛”的行腔中融入了【五更鼓】的前半句,在“采花飛過粉墻”時接以【五更鼓】的下半句旋律音調。

2. “情郎啊等情郎,你好心休。情郎啊愛郎啊!汝害奴家凄”處采用的是【花鼓】曲牌的旋律音調。

3. “將身下樓臺(哎喲哎喲)步進奴香閨(啊喲),”處再次回到【秋江怨】,采用其第四句的旋律音調。

【八雜】中具體的拼接手法主要有:

1. 拆接。即將一首樂曲或曲牌進行分句,然后接入另一首曲牌的某一句。如譜例中【秋江怨】旋律音調中的第二句接【五更鼓】,后面【花鼓】之后接【秋江怨】的第四句旋律音調。

2. 拼借。即借用半句旋律音調,拼合而成,如“采花飛過粉墻”為一個完整樂句的后半句。

3. 融合。即融入半句,化為一體。譜例中的“對對飛”即既與前句的【秋江怨】形成了曲牌的拼接,又能夠與后句的【五更鼓】下半句相拼合,因此該小節是曲牌重合的共融之處。

總而言之,通過不同民歌曲調的拼接融合,【八雜】成為一首名副其實的雜糅特色鮮明的閩劇“小調”曲牌。

(二)夾雜——以《奈何天》為例

拼雜類曲牌中各樂句之間的規模相對均衡,而在【奈何天】(譜例5)中則采用了其它曲牌的旋律音調,但從規模上來看較為短小,因此宜用夾雜一詞來描述該曲牌的構成手法。

譜例所示【奈何天】的曲牌主體在尾句“杏花春雨”處融合了本地音樂腔調關系密切的【江湖】中的旋律音調片段,可見在閩劇唱腔形成過程中各唱腔類型的相互滲透。

閩劇藝術家陳明鏘早年在《貽順哥燭蒂》的劇目編創中也曾用過這種手法。他起初寫陳友德與道士嬸對唱時的一個曲調,覺得唱詞效果不好,老鼓師鄭善寶便建議使用洋歌曲牌【金湘】與【怕妻】這兩個曲調相互穿插使用,取得了良好的效果。林舒謙也曾用過這種手法,在劇中讓甲唱一個曲牌的一半,而乙使用另一支曲牌的另一半插進來,乙唱一半時,甲又插進另一支曲牌中的某一兩個小節的曲調。

無論是拼接,還是夾雜,均是閩劇唱腔音樂中常見的衍化方式。閩劇老藝人稱這種方法為“嫁接”,也有人用方言俗語稱之為“夾粉包” 。這種方法能夠根據唱詞、人物、劇情等方面做出具體不同的拼接。拼雜,反映的是福州人的生活習慣與創作思維方式,這如同福州代表性地方菜佛跳墻即是多種美味拼在一罐。這種相似的拼雜手法用在唱腔音樂的創造上,便能夠豐富曲牌數量,增加新鮮感。

四、部分曲牌間的貫穿性衍化

除了將外來小調在旋律音調、句式結構、曲牌拼雜等方面進行多變運用之外,閩劇“小調”類唱腔音樂內部各曲牌之間也形成了旋律音調體系或家族,其中最具代表性的當屬“孟姜女”調、“茉莉花”調特定的貫穿性衍化。

(一)“孟姜女”調的衍化

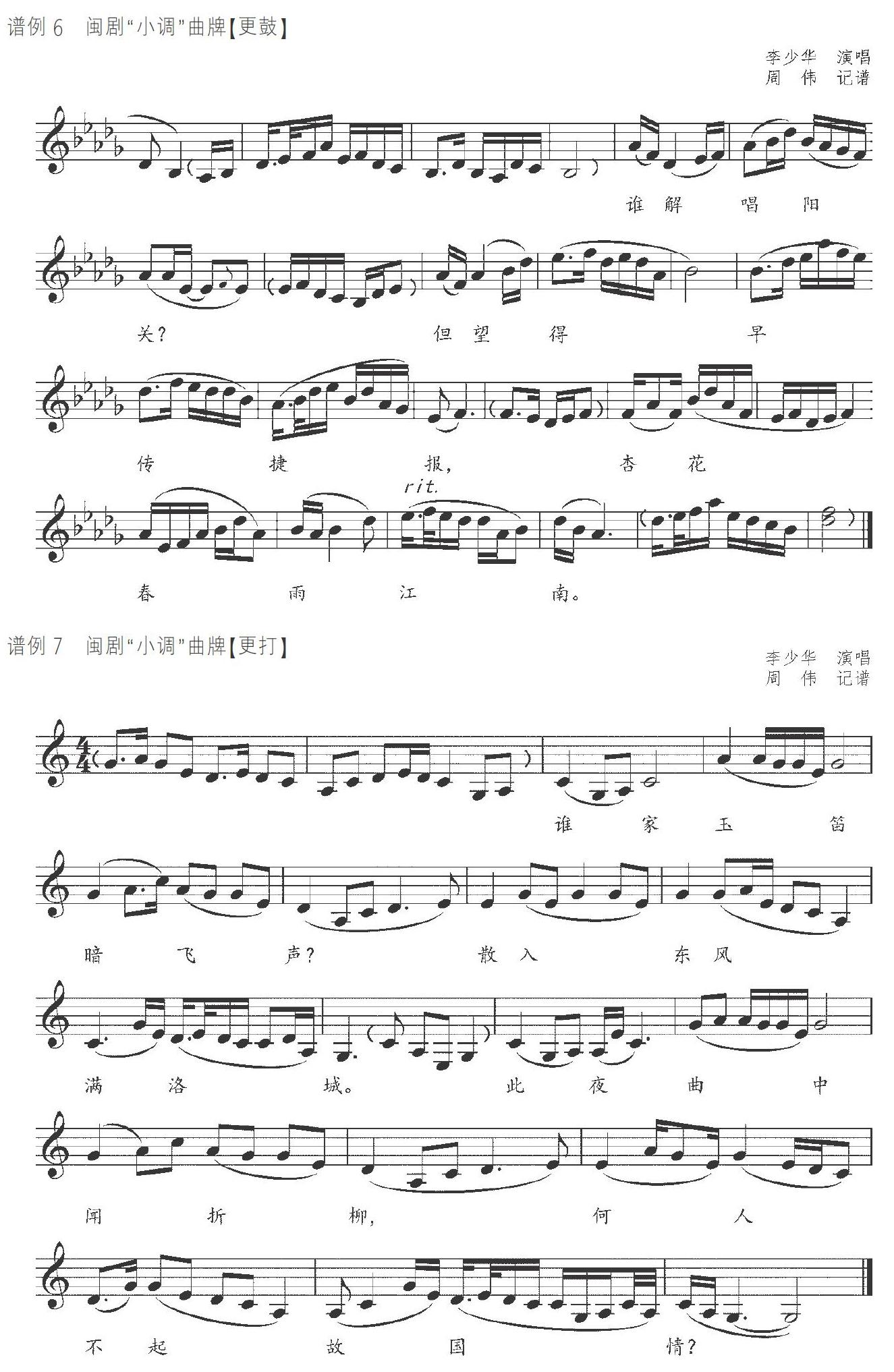

【更鼓】(譜例6)、【更打】(譜例7)的旋律音調均來自于《孟姜女》,二者均是七字句,落音于商、徵位,以上下句為基本結構,但二者在腔音列使用上有所不同,旋律音調風格相差較大。它們既有相統一的部分,也發展出各自不同的曲牌特色。

從【更鼓】到【更打】,除了在伴奏方面【更打】含有間奏,其曲牌的衍化體現在以下幾個方面。

【更鼓】與【更打】的調式、板眼、結構、樂句落音均相同。但二者的樂句起音不同,【更打】曲調音域更廣。詞格句式上【更鼓】為散句,而【更打】為規整的七字句,節奏擴大一倍,由原來的2小節為一句,變為4小節為一句。潤腔上【更打】更為豐富,除了共有的倚音,還含有波音裝飾。

三音列的使用上,二者均有近音列(變體稍有不同)、窄音列、窄音列的寬化等類型。但【更打】在窄音列的寬化方面運用更為豐富。另外,【更鼓】有小音列低音la-中音do-mi的進行,【更打】則有do-sol-mi大音列變體、re-低音la-sol寬音列、低音la-中音mi-do小音列變體以及低音la-中音do-sol的三音列類型。總之,從【更鼓】到【更打】的衍化,體現了對同一外來曲調的加繁變化,豐富了曲牌的表現力(見表2)。

(二)“茉莉花”調的衍化

“茉莉花調”流傳全國,閩劇“小調”中亦有源于該曲調的曲牌。閩劇中的【茉莉花】(譜例8)將原民歌的后半句壓縮,代之以簡短的過門,樂句結構縮減。在旋法風格上,原民歌是婉轉流暢的,而閩劇同名曲牌中則根據福州方言進行調整,如原民歌首句從中音區開始,使用mi-re-sol、mi-sol-la、la-sol-高音do的窄音列及其變體的連接,而在閩劇“太陽”處則是“高起”,高音do-re-中音la、高音do-中音la-sol的窄音列連接,不僅音域上擴充至高音re,行腔風格適應了福州話的語言特點。

王耀華教授將《茉莉花》進入閩劇后的變化總結為結構變化與旋律變化:“它打破了原民歌作為單一的口頭歌唱藝術、自始至終只用人的聲音、一氣呵成的歌唱,而變為在每句之后有一個過門或墊頭,以適應劇中人物表演的需要;”“在行腔時它既要根據劇中人物感情表達的需要,又要與方言聲調相適應,充分顯示出地方語言的美感。”

由于方言、唱詞、劇情、表演者個人風格等方面原因,使得 “茉莉花”曲調在閩劇中進一步衍化,產生更具差異性的曲牌。

由譜例9可見,該【茉莉花】已有較明顯的形態差異,同時還有變體曲牌,如【五更鼓】 【奈何天】。它們均為《茉莉花》“閩劇化”的不同版本。其中【茉莉花】(一)、【茉莉花】(二)同名同調(曲調),【五更鼓】 【奈何天】雖與它們不同名,但旋律音調與《茉莉花》(二)相似,僅有個別詞語因行腔而產生的細小差異。它們在句式、調式、起落音、句法結構等方面關系密切,是為同調不同名。

除了上述兩支主要的江浙小調體系內、曲牌之間的貫穿衍化,“小調”類曲牌的連接在板式上具有一定的連接特色(如【雙疊翠】【疊斷橋】中從散板到一板三眼的連接手法),更有“小調”曲牌間的個性化貫穿性衍化,即一首曲牌本身就能體現出板式連接方面的特殊性(如在【鳳儀亭】中散板到一板三眼到流水板到一板一眼的連接手法),這些都體現出“小調”類曲牌從微變到變易再到曲牌體系的衍化路徑。

五、“魯斤燕削”外來曲調流傳的開放意義

由上述分析來看,外來曲調衍化為閩劇“小調”曲牌的3種衍化方式由淺入深,既有框架內的形態微變,也有拼雜的手法,甚至有進一步貫穿衍化形成曲調家族的。由此引起了筆者對曲調傳播價值的思考。

(一)“小調”中外來民歌的藝術貢獻

外來曲調在衍化為閩劇“小調”曲牌的過程中,以方言為行腔基準,通過各種具體衍化手法,由淺入深地生成其特有的藝術功能。流傳過程中除了上述三種具體衍化手法,“小調”曲牌形成后具有多樣化、韻律化的特有風格。

1.以外來民歌為底色的多樣化曲牌。閩劇“小調”中的部分外來民歌,或加入戲曲伴奏直接運用于閩劇曲牌中,或通過板眼節奏的擴展或壓縮、句法結構、潤腔方式等方面的改變逐漸進行了“閩劇化”。從風格上來看,民歌小調多以短小、歡快為特點,衍化為閩劇曲牌后依然多留有這個特點。從唱詞上來看,閩劇“小調”中的外來曲牌大多能夠秉承江浙民歌寫景、抒情等主要表達內容,唱詞結構既有長短句,也有規整句式。

2. 過渡性方言韻律的節奏特色。在閩劇“小調”曲牌中常用切分等動力性節奏,尤以前短后長的詞間節奏韻律為特色 ?,形成動力性的節奏類型,其語感基礎是XXX ?XX、XX ?X—和X X· 的節奏型。這種前短后長的節奏型能夠帶來抑揚頓挫感,形成前輕后重、“避重就輕”的節奏特色。這與方言土語中強調聲調特征和韻母的歸韻,有一定的密切關系。若將“坐拍” ?、連續切分視為戲曲唱腔中鮮明的動力節奏型,那么這種前短后長節奏型則是由常見的常規節奏過渡到非常規動力節奏的橋梁。

(二)“魯斤燕削”外來曲調流傳的文化內涵

首先,“魯斤燕削”外來曲調流傳中呈現出音樂風格的交融與衍化。隨著聲腔交融的增強,外來民歌小調、外來聲腔的傳播與“落地生根”,各地方文化的吸收與“消化”能力便體現了出來。它們以方言音調為基礎,進行外來曲調“本地化”“戲曲化”,以達成其主體地位與風格特色的塑造。因此,外來曲調的“本地化”必然須以傳入地的方言為基礎、以當地人的審美習慣來衍化的。

其次,“魯斤燕削”外來曲調流傳過程中的歷時性因素。民間音樂曲調的傳播因時、因地、因劇而不同。地方戲曲曲牌中的民歌小調有的源自于明清俗曲,有的則是來自流行于清末民初(乃至抗戰期間、1949年后)的外地民歌。以閩劇“小調”為例,早期地方小戲以田間地頭為主要演出場所,從藝者沒有深厚的唱腔功力,大多是為娛樂而表演通俗流行的小曲,在內容上有很多曲調框架中直接填入新詞的情況,至抗戰時期仍有依曲填入抗戰素材歌詞的現象。因此,歷時性地來看,“魯斤燕削”外來曲調流傳的過程也有隨時代變遷的特點。

再次,“魯斤燕削”外來曲調流傳帶來聲腔交融的空間性。無論大江南北、大城小市,均有聲腔交融集中地區,尤以交通要塞、交界點、行政或經濟文化中心為典型,在舊時通訊不發達情況下,交通便利之地易發生唱腔的交融。因此,官路水路均是聲腔交融的重要條件。以閩劇“小調”為例,則外來民歌中既有相鄰省份的,也有較遠省份的,其外來曲調主要是以自北而南的江浙沿海路線為主。以傳播路線來考量,則其交融的空間跨越有著以南北向為主的特點。

總之,“魯斤燕削”外來曲調流傳體現出文化傳播的開放性,反映出民間音樂流播過程中的形態衍化規律。若以曲調來源地的審美為基準進行評判,則“魯斤燕削”的改變“不能為良”,這是對衍化效果的評價。但若從流播到各地的曲調衍化后對當地民歌或戲曲唱腔的影響來考量,則“魯斤燕削”易地流傳也是各地方樂種開放性、包容性的體現,對于促進地方樂種的唱腔類別形成具有十分積極、重要的意義。

本篇責任編輯 錢芳

收稿日期:2019-04-16

作者簡介:周偉(1985— ),女,博士,閩江學院蔡繼琨音樂學院講師(福建福州 350007)。