2014-2018年中國田間秸稈焚燒火點的時空變化

張景源,楊緒紅,涂心萌,寧可心,欒心晨

(南京大學地理與海洋科學學院,南京210023)

0 引 言

生物質燃燒排放的及其二次形成的氣體與顆粒等產物對區域乃至全球的大氣環境有著重要影響[1-4],而農作物秸稈燃燒是中國生物質燃燒的重要表現形式之一[5-6]。作為農業種植大國,中國農作物秸稈產量巨大,年均秸稈產量高達8.02×108t[7],為快速高效處理作物收割后的殘余秸稈,便于下一茬農作物的播種和成長,農戶可以選擇多樣化的秸稈處理方式,如用作生活柴薪、動物飼料、回收出售和田頭堆棄等[8],但由于農忙時間倉促、勞動力人手不夠、燃料結構調整以及對秸稈焚燒的認識不夠等因素,使得中國大量農作物秸稈在田間露天焚燒,據學者估計,中國年均秸稈露天焚燒量約為1.40×108t[9]。大規模的秸稈田間焚燒會產生大量的碳氧化物、氮氧化物、苯以及環芳烴等有害氣體和顆粒物,危害人體健康的同時,對大氣環境、交通安全和火災防護造成極大的隱患[10]。自1999 年起,中國各級政府為制止田間秸稈露天焚燒現象相繼發布了多項政策,如《秸稈禁燒和綜合利用管理辦法》(環發[1999]98號)、《關于加快推進農作物秸稈綜合利用的意見》(國辦發[2008]105 號)、《關于加強農作物秸稈綜合利用和禁燒工作的通知》(發改環資[2013]930 號)和《關于進一步加快推進農作物秸稈綜合利用和禁燒工作的通知》(發改環資[2015]2651 號),要求進一步大力推進生態文明建設,完善秸稈收儲體系,加大秸稈禁燒力度,提高禁燃監管水平。但由于現階段秸稈焚燒空間分布復雜多變,查證監管耗時耗力,且具有“點多量少、火點零星、時點隨機”等特點,田間秸稈露天禁燒的政策成效不太顯著,據調查全國秸稈露天焚燒比例達到20.80%,部分地區如湖南、湖南省、河南省和安徽省,秸稈露天焚燒比例甚至分別高達43.10%、20.80%和39.70%[11]。客觀、精細地刻畫秸稈焚燒火點的時空分布特征,對科學引導作物秸稈處理和提高行政監管效率具有重要實踐意義。

傳統的田間秸稈焚燒監測大多采用自下而上的地面調查方法[12],農戶調查涉及面窄、低效耗時,對中宏觀尺度秸稈焚燒空間分布的估計存在較大的不確定性且無法獲取火點的時空信息[13-15]。近年來,利用遙感觀測自上而下獲取秸稈焚燒的時空特征得到學界的廣泛關注[16-19],其基本原理是基于維恩位移定律,當物體溫度愈高時其輻射譜的波長越短,常溫地物熱輻射的波峰位于長波紅外波段,當溫度升高時,熱輻射的峰值將向波長較短的波段移動[20]。因此,可利用遙感中分辨率成像光譜儀觀測地面中紅外輻射光譜的能量變化,進而記錄地表異常高溫物體。據此,楊珊榮等開發了基于MODIS數據進行秸稈焚燒火點提取的算法[21];毛慧琴等基于MODIS數據研究了東北地區2015-2017 年秸稈焚燒火點時間和空間分布[22];劉海新等分析了2005-2015 年京津冀地區6月麥秸稈焚燒的時空變化[23];李佳等依據火點像元亮溫特征提取比較2000 年、2008 年和2014 年河南省秸稈焚燒火點,分析了河南省14 年間秸稈焚燒現象的擴散變化[24];張麗娟等和厲青等分別考察了中國2015 年夏秋季節以及2007 年6 月秸稈焚燒火點的總體分布[25-26];何立明等利用四年MODIS火點數據進行秸稈焚燒的監測,發現2002-2005年全國秸稈焚燒面積逐年上升[27];。綜合來看,上述研究從研究方法、研究視角和時空尺度等方面對中國秸稈焚燒的時空格局進行了有效探索,為后續研究積累了豐富的經驗;但已有研究大多聚焦在局部地區長時段或全國范圍單時段的秸稈火點時空變化特征,對宏觀尺度、長時間序列秸稈焚燒火點分布及其時空格局變化等方面的研究并未有充分涉及。

鑒于此,本文基于2014-2018 年中國區域內Satsee-Fire 火點數據集,經過數據轉換、數據提取、數據清洗等處理后,采用重心轉移模型、空間自相關模型和k 均值聚類模型從不同時間尺度和空間尺度探索連續5 a 中國田間秸稈露天焚燒火點分布的時空格局及其演變,以期全面反映中國秸稈焚燒的時空變化及其趨勢,為科學規范作物秸稈禁燒行為和提高行政監管效率提供借鑒。

1 材料與方法

1.1 數據來源及預處理

本研究火點數據源自中國科學院遙感與數字地球研究所發布的近實時地表高溫異常點數據集SatSee-Fire(Satellite See Fire,http://satsee.radi.ac.cn:8080/index.html)。時 間 跨 度 為2014 年1 月1 日 至2018 年12 月31 日(其中2014 年、2015 年與2016 年缺12 月份數據),數據集屬性信息包括高溫點ID、經度和緯度、捕獲日期、反演溫度、反演面積和高溫點捕獲信度。該數據集為何陽等[28]利用Landsat-8 等陸地衛星遙感觀測數據,根據高溫火點波譜特征,采用歸一化燃燒植被指數(NBRS)結果自適應地確定閾值提取的異常高溫點,對包含秸稈焚燒火點在內的異常高溫點有著較好的識別作用。中國縣域行政區空間矢量數據和耕地圖斑源于中國科學院資源環境科學數據中心(http://www.resdc.cn/),其中耕地矢量圖斑從2015年中國土地利用現狀遙感監測數據中提取。

原始火點數據集包含了2014-2018 年亞洲區森林火災、工業煙囪火點、油田火點、田間秸稈火點和野火等高溫異常點,數據格式為文本。在進行田間秸稈火點時空分析前進行數據預處理:首先,將2014-2018 年亞洲地區異常高溫點逐月數據轉繪為矢量點數據,定義投影為蘭伯特投影,并將信度低于閾值的疑似火點剔除;然后,剔除境外和海域內的火點,提取中國陸域范圍內的高溫異常點位信息(未含港澳臺地區)。由于秸稈火點的開爾文溫度介于500~1 000 K[25],據此剔除溫度明顯過高或過低的火點;針對火點數據集中常年累月穩定火點數據(同一地點在一年中超過3 個不同時間被檢出高溫點即認為是穩定火點,主要是煙囪火點),采用Python 編程依次將穩定火點剔除。最后,以中國耕地圖斑作為掩膜,提取出落入耕地圖斑范圍內的火點,構建田間秸稈火點空間數據集(技術路線如圖1a)。據此識別得到2014-2018 年中國田間秸稈焚燒火點共計27 375 個,利用環境保護部衛星環境應用中心發布的月度秸稈火點監測數據作為(2016年7 月至2017 年2 月共監測到秸稈火點2 699個),本研究在該時段內提取出火點總數為2 517個,兩者的數量差異率約為6.74%;此外,以驗證火點數據做1km的緩沖區,統計本研究同時段的火點落入緩沖區的數量為2 408個,由此得到本研究火點數據集的空間一致性精度約為89.23%,數據基本可信,可用于后續分析,結果如圖1b所示。

1.2 研究方法

1.2.1 重心模型

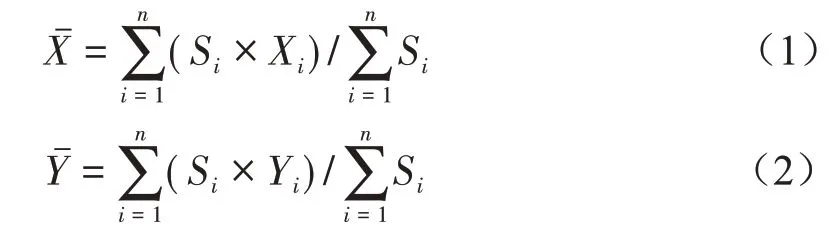

“重心”為物理學概念,指一個物體各部分所受重力合力的作用點[29-30]。為探索秸稈焚燒火點的時空變化軌跡,本研究引入重心模型以表征秸稈焚燒火點整體的空間遷移。定義中國田間秸稈焚燒火點重心為式中分別為中國田間秸稈焚燒火點重心的經度和緯度,n為全國縣域個數,Si為第i個縣域的秸稈焚燒火點個數,Xi,Yi為第i 個縣域的重心經緯度(此處用行政中心[31])。當田間秸稈焚燒火點重心發生移動時,即表明秸稈焚燒空間格局發生變化;重心移動方向指示了秸稈焚燒相對增多的方向,偏離距離指示了秸稈焚燒相對增多的程度。

1.2.2 空間自相關分析

空間自相關是衡量位于區域不同空間位置某一屬性值之間相關性的指標,是對空間集聚程度的一種度量,分為全局空間自相關和局部空間自相關2種計算方法[32-33]。

1)空間權重矩陣

本研究根據火點數據特征,基于鄰接規則選取一階四鄰域Rook鄰接權重矩陣Wij,定義如下[34]:

2)全局空間自相關

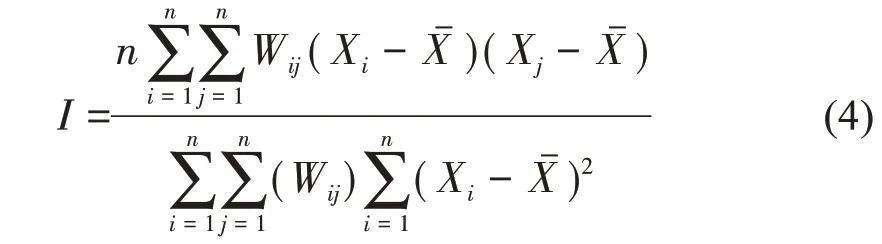

全局空間自相關測度指標選用Global Moran’s I[35-36],計算公式如下:

式中n為研究區內縣區總數;Xi、Xj分別為縣i、j的田間秸稈焚燒火點數;為屬性X的平均值;Wij是空間權重矩陣。I取值在[-1,1]之間。Global Moran’s I 大于0 表示空間正相關,愈趨向于1相似屬性值聚集愈明顯;I等于0說明不存在空間自相關性,屬性值在空間上隨機分布;I小于0表示空間負相關,愈趨向于-1相異屬性值聚集愈明顯。

3)局部空間自相關

全局空間自相關可反映研究區總體屬性值與鄰域之間的平均差異程度,但難探測出聚集位置及區域相關程度。而局部空間自相關主要用于分析各屬性單元在空間上的分布格局,可度量每個區域與周圍地區之間局部空間關聯程度[37],常用指標為Local Moran’s I,計算公式如下:

式中Ii為局部空間自相關系數。本研究采用空間自相關模型分析縣域尺度下秸稈露天火點的空間聚集或離散特征。

1.2.3 k均值聚類

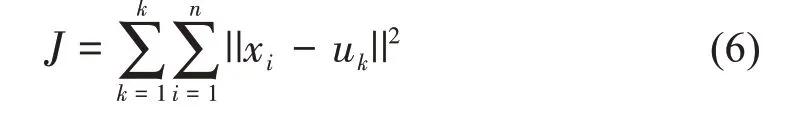

劃分為k 個類簇C={c1,c2,…,ck},k 為事先給定的聚類數目。k 均值的目標是使得各類簇的對象到其所屬的類簇中心的距離平方和最小,即J最小:

式中uk為第k 個類簇的中心。本研究利用k 均值聚類探索不同地區秸稈焚燒的主導季節,具體是首先對各地區不同月份秸稈焚燒火點數進行歸一化,即將每月秸稈焚燒火點數占全年的比例作為特征向量,再選擇合適的k類簇,采用k均值聚類方法進行聚類,當所得的J最小時,該k 類簇即為不同地區的秸稈焚燒在年內的分類,以此分析不同地區田間秸稈焚燒火點在年內分布情況。

圖1 秸稈露天焚燒火點提取技術路線及其空間分布Fig.1 Technical route and spatial distribution of straw burning fire points

2 結果與分析

2.1 田間秸稈焚燒火點的時間變化特征

分析結果顯示,2014-2018年中國共有田間秸稈焚燒火點27 375個,年均秸稈火點數量為5 475個。研究時段內田間秸稈焚燒火點數量呈現逐年單調遞減態勢(圖2a);其中,田間秸稈焚燒火點數量的峰值出現在2014 年(7 765 個),之后逐年遞減,2015 年為6 181 個,2016 年為5 782 個,2017 年為4 836 個,2018 年為2 811 個,5 a 間秸稈焚燒火點減少了近5 千個,年均減少990 個,年均減少率達22.43%。月際間秸稈焚燒火點數量差異十分顯著(圖2b);研究時段內秸稈焚燒火點集中出現在10-11月和2-4月,其中2-4月份火點數量共有13607個,占全年火點數量的49.71%,10-11 月火點數量共有9.854 個,占全年火點數量的36.00%,合計85.71%。平均每月火點數量為5 475個;火點數量峰值出現在3月份,達到6 839個。

按季度對5 a 火點數量進行統計,結果表明(圖3):秋季(9-11 月)秸稈焚燒火點數量最多,且變化最為顯著,研究時段內持續降低,火點數量減少了3 385 個,減少比例高達88.22%。夏季(6-8 月)秸稈焚燒火點數量始終處于較低水平,介于74~227 個之間,并呈現先減后增的變化趨勢,5 a 合計減少了153 個,減少比例為67.40%。春季(3-5 月)和冬季(12-2 月)則呈現高位波動略有減少的變化特征,火點數分別減少了601 和909,減少比例分別為28.15%和58.05%。2014-2018 年秸稈焚燒火點總數的持續減少主要是由于秋季秸稈焚燒火點數量逐年降低,而當前秋季、春季秸稈焚燒火點數量分別處于低位和高位,如要進一步控制秸稈露天焚燒現象,建議在現有監管防控基礎上加大春季秸稈露天焚燒的查處力度。

圖2 2014-2018年秸稈焚燒火點年際和月際變化Fig.2 Annual and monthly variation of straw burning fire points from 2014 to 2018

2.2 田間秸稈焚燒火點的空間變化特征

研究期內,中國田間秸稈焚燒火點主要分布在東北、華北和華中地區,而華南、華東和西北地區秸稈火點數量相對較少,總體與中國的各主要糧食產區相一致,如以胡煥庸線為界限,則東南半壁田間秸稈焚燒火點數為21 551個,占全部火點的78.73%,西北半壁火點數為5 824個,僅占全部田間秸稈焚燒火點數的21.27%;田間秸稈焚燒火點數超過1 000個的省域共有7個,分別為黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古、河北、山東、山西,而上海市秸稈焚燒火點數低于10個。

從省域分布情況來看,研究期內全國秸稈焚燒火點的空間分布發生了較大的變化,高達84.80%的省域秸稈焚燒火點顯著減少,少數省份略有增多。其中,黑龍江省、吉林省、遼寧省3 個省份的田間秸稈焚燒火點減少數量最多,研究期內黑龍江省秸稈焚燒火點年均降低31.52%;河北、四川、海南、新疆、云南等地區田間秸稈焚燒火點數量出現小幅增加,以火點增加數量最多的河北省為例,研究期內也僅增加131 個。空間變化結果與近五年來中國不斷加大秸稈焚燒行政監管與處罰力度密切相關,反映了中國秸稈禁燒政策成效顯著。由于東北地區是中國重要的糧食產地,小麥、玉米和大豆等秸稈資源十分豐富,秸稈焚燒現象亦較為常見。依據秸稈火點提取結果,黑龍江、吉林、遼寧省近五年火點數依次為7 733、4 548 和3 153 個,占全國秸稈焚燒火點數比例分別為28.25%、16.61% 和11.52%,合計57.37%是全國火點數最多的前3省份;盡管在近五年該地區秸稈焚燒火點數大幅下降,但其絕對值仍處于高位。究其原因可能是該地區秸稈利用仍處于初級粗放階段,技術回收體系、農戶認識等存在局限,加之地廣人稀、監管力量不夠[38];該地區的秸稈焚燒對中國北方的空氣質量有很大影響,應有針對性地進一步提高該地區秸稈資源化利用水平和加強管控,減少秸稈焚燒量[31]。

圖3 2014-2018秸稈焚燒火點季度變化情況Fig.3 Seasonal variation of straw burning fire points from 2014 to 2018

不同省份的秸稈焚燒火點數量在近五年中變化各異:黑龍江、遼寧等省份2014-2018 年田間秸稈焚燒火點數量持續下降;內蒙古、新疆等省份田間秸稈焚燒火點數量先增后減;云南省在研究期內田間秸稈焚燒火點數量呈現持續遞增的趨勢。將省域秸稈火點變化率以50%的相等間隔分成5類(圖4),結果顯示:各省秸稈焚燒火點數變化率介于-100%~274%之間。其中,西藏、江西、湖北等11 個省份變化率低于-50%,屬于田間秸稈焚燒火點快速減少的省份;新疆、海南、云南3個省份增長率大于100%,屬于田間秸稈焚燒火點較快增加的省份;其余多數省份增長率處于-50%~100%之間,屬于秸稈焚燒火點數量相對平穩變化的省份。不同省份的秸稈焚燒火點數量變化的趨勢與速度直接反映了不同地區秸稈資源管控和處理水平的差異。

2.3 田間秸稈焚燒火點的重心轉移特征

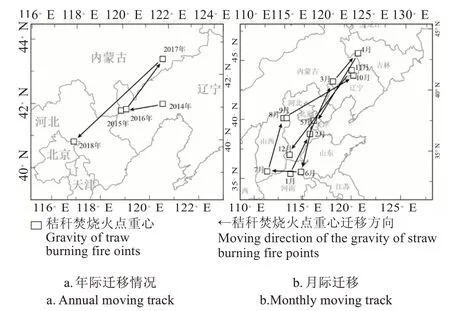

以縣域為統計單元,對逐年田間秸稈焚燒火點進行重心分析,結果如圖5。研究期內,年際間全國秸稈焚燒火點重心向東北方向偏移,主要介于遼寧-河北一帶,其中:2014-2016 年秸稈火點重心在遼寧省西部并向西南移動,2017 年北移至內蒙古東側的庫倫旗,而2018 年向東南移動至北京市密云縣,五年間移動距離合計340.27 km,總體呈現向西南方向移動的發展趨勢。結合前述省域秸稈火點數量變化情況可知,該種變化趨勢主要受近五年中國東北地區的黑、吉、遼、蒙秸稈焚燒現象在逐年減少,而華中、西南和西北地區的秸稈火點現象并未顯著增加所致。

圖4 2014-2018年不同省份田間秸稈焚燒火點年度變化情況Fig.4 Annual changes of straw burning fire points at provincial level

年內逐月秸稈焚燒火點重心分析結果如圖5b。研究期內,全國田間秸稈焚燒火點重心在月際間呈現明顯的回字形遷移軌跡,1-4月往東北遷移,4-7月往西南遷移,7-11月又往東北遷移,之后11-12月往西南遷移,重心回到1月份的所在位置附近;此外,月際間秸稈火點重心總體位于中國華北地區北部和東北地區。這種變化軌跡與東北地區和南方大部分地區的2季農作物交替收割季節相一致,反映了主要糧食種植區由于種植制度、季節和作物類型等差異使得秸稈焚燒整體格局在空間上呈現不斷迂回的遷移格局。

2.4 田間秸稈焚燒火點的空間自相關特征

圖5 秸稈焚燒火點分布重心年際與月際遷移情況Fig.5 Moving tracks of gravity of straw burning fire points at annual and monthly level

為探索田間秸稈焚燒火點在空間分布上的集聚特征,采用空間自相關模型以縣域火點數量為分析對象,算得全局莫蘭指數(Global Moran’s I)和局部莫蘭指數(Local Moran’s I),其中空間權重矩陣采用歐式距離量測和二次距離加權。結果表明,2014-2018年縣域秸稈焚燒火點的莫蘭指數介于0.33-0.49 (P 值均小于0.05,Z 值均大于2.5,通過顯著性檢驗)。其中,莫蘭指數在逐年降低,2014年的莫蘭指數最大(0.49),2018年最小(0.33)。5 a綜合后的縣域秸稈火點莫蘭指數僅為0.53,呈現較弱的空間集聚態勢。由此來看,中國秸稈火點的空間自相關總體在較低水平,并且呈現逐年降低趨勢,在空間上的集聚在不斷分化,火點的離散分布態勢愈加明顯。

田間秸稈火點逐年的局部空間自相關結果見圖6。分析可知,相較而言高值-高值聚集區(“高-高”類型)和低值-低值聚集區(“低-低”類型)在空間分布上具有明顯的集聚特征,而其余類型區的集聚效應不太明顯,具體如下:

圖6 2014-2018年縣域火點自相關分析結果Fig.6 Autocorrelation analysis of fire points at county level from 2014 to 2018

1)“高-高”類型主要分布于東北地區,以松嫩平原為核心,2014 年包含161 個縣域單元,5 a 間數量略有增加,2018 年包含243 個縣級單元,年均變化率8.58%,增加區域主要在海河平原和內蒙古高原南側的部分地區,而東北地區略有減少,在空間格局上有逐步擴散態勢。

2“)高-低”類型分散分布于中國秦嶺-淮河以南的大部分地區,在廣西盆地、四川盆地南部、江漢平原、黃淮平原等地有零星分散,5 a 包含的縣級單元數量依次僅為43、55、74、22 和67 個,總體呈現波動增加態勢,年均變化率9.28%。

3“)低-高”類型圍繞著“高-高”類型區,主要分布于東北地區的山地丘陵地帶,2014 年含有51 個縣級單元,包括大、小興安嶺,長白山等地區;5 a 間呈現明顯增長態勢,2018 年擴充到180 個縣級單元,年均變化率28.7%,主要增加區域位于內蒙古高原南側、山西高原、海河平原一帶的部分地區。

4“)低-低”類型覆蓋了中國南方的大部分地區和西北部地區。2014 年含有1 496 個縣級單元,2018 年含有1 405 個縣級單元,個數總量基本保持穩定,但空間分布存在較大變動,隨著時間推移,塔里木盆地西部和天山山脈一帶不再呈現“低-低”類型特征,而黃淮平原和江漢平原一帶“低-低”類型特征逐漸明顯。

從空間自相關結果來看,研究期內田間秸稈焚燒火點空間相關系數不斷減小,集聚效應不斷減弱;隨著秸稈資源利用管控疏導工作的不斷深入,秸稈焚燒火點空間分布較為集中的縣域在不斷減少,而秸稈焚燒火點分布零散的縣域卻略有增加。

2.5 田間秸稈焚燒火點的聚類分析

采用k 均值聚類模型,以省域各月秸稈焚燒火點數占全年秸稈焚燒火點數的比例為聚類對象進行聚類分析(2014-2018 年上海火點數僅4 個,不參與聚類)。對不同k 值進行嘗試,當組數為3 時,偽F 值為4.2381,為組數3~10之間的最大值,故將火點聚類為3類結果,結果如圖7。根據各省域秸稈火點的月際分布特點,將不同省份的秸稈焚燒現象聚類為“秋冬季主導型”、“春季主導型”和“秋季主導型”。其中,“秋冬季主導型”秸稈焚燒分類標準差距離為0.197 5,分布范圍最廣,覆蓋了華中、華南、華東的大部分地區,包含江蘇、浙江、安徽、寧夏、四川、陜西、湖北、湖南、廣東、廣西、江西、福建等14 個省級行政區,該類型秸稈焚燒主要發生在9 月至次年3 月,擁有2 個焚燒的峰值區間,分別是1 月至2 月以及10 月;“秋冬季主導型”地區大體為東部季風區,耕作制度以一年兩熟/三熟或兩年三熟為主,種植的作物以春油菜、夏水稻、冬小麥為主,如黃淮海平原春夏播玉米、冬播小麥,南方丘陵區春種夏收和夏種秋收水稻,故有2 個焚燒的波峰。“春季主導型”秸稈焚燒分類標準差距離為0.212 7,覆蓋了東北、華北、西南的大部分地區,包含了黑吉遼、晉冀魯、京津、云貴藏疆、內蒙等13 個省級行政區,該類型秸稈焚燒時間集中于2 月至5 月,峰值出現在3 月,峰值出現時間相對晚于“秋冬季主導型”地區,但在10 月亦呈現少量集中焚燒現象;“春季主導型”地區大部分為一年一熟為主,主要種植春玉米、春小麥、春花生或春播大豆,焚燒物大部分來源于上一年作物收割后殘留在田間的秸稈,在來年播種前集中焚燒處理。“秋季主導型”秸稈焚燒分類標準差距離為0.160 3,包括海南、甘肅、青海3 個省級行政區,其秸稈焚燒現象的峰值出現在10 月左右,月份分布相對均勻。由此可知,不同地區的秸稈焚燒規律與其種植制度、作物類型和物候節律具有密切關系,在對秸稈焚燒進行管控和疏導時,應充分考慮當地物候節律,以降低行政成本和提高行政效率。

圖7 秸稈焚燒火點月際聚類分布Fig.7 Month clustering results of straw burning fire points

3 討 論

首先,如何發展高時空分辨率的秸稈火點遙感監測、提取和驗證技術是當前中國乃至全球秸稈露天焚燒研究的關鍵核心科學問題,這是制約秸稈露天焚燒監測的主要瓶頸,也是遙感領域、地理學領域和環境科學領域日益關注的重大科學問題。其次,本研究所采用的秸稈火點基礎數據源自近實時地表高溫異常點數據集SatSee-Fire,該數據集成了Landsat-8、Landsat-7和Sentinel-2等中分辨率衛星的高溫點數據;由于該數據集包含了工業煙囪火點、森林火點、秸稈火點、野火等高溫異常點位,本文在制備中國田間秸稈焚燒火點數據集時進行了多次數據清洗操作,如行政區掩膜提取、穩定火點剔除、火點溫度控制、耕地掩膜提取等,雖然所得到的秸稈火點數據集樣本精度較高,但由于遙感影像受云量、閃電和過境時間等因素限制,原始數據的時間分辨率、空間分辨率、信度水平最終可能會影響到本研究的精確性,而作為掩膜分析的耕地圖斑采用的是單個年份數據,并不能與火點年份逐一對應,也會限制秸稈火點的精度;再者,本研究的時間序列僅為5 a,樣本量有限,這對挖掘中國秸稈露天焚燒變化的一般性,規律和趨勢略顯不足,后續有必要延長數據的時間尺度和進一步擴充樣本量;此外,中國秸稈露天焚燒空間差異顯著、成因多樣、驅動機制復雜,剖析其時空格局特征并不能有效杜絕秸稈露天焚燒現象,有必要進一步開展諸如農戶秸稈處理的行為習慣探究、秸稈焚燒現象的驅動機制解析以及禁燒政策制度設計、執行成效評估等方面的研究。

4 結論

基于中國區域內Satsee-Fire 火點數據,經過數據轉換、提取、清洗等處理后,本研究構建了2014-2018 年中國秸稈露天焚燒火點數據庫,并進一步采用重心轉移模型、空間自相關模型和k 均值聚類模型從不同時空尺度探索了2014-2018 年中國田間秸稈露天焚燒火點分布的時空格局及其演變,主要結論如下:

1)研究時段內田間秸稈焚燒火點數量逐年單調遞減,年均降低率達22.43%;田間秸稈焚燒火點集中在10-11月、2-4月,分別占全年比重的36.00%、49.71%;空間上集聚在東北、華北和華中地區,黑吉遼三省占比高達56.37%,如以胡煥庸線為界限,則東南半壁和西南半壁分別占全部火點的78.73%、21.27%。

2)年際田間秸稈焚燒火點重心主要位于遼寧-河北一帶,受東北地區秸稈火點逐年減少影響,總體呈現向西南方向移動的發展格局,而月際秸稈火點重心呈現明顯的回字形遷移軌跡。

3)秸稈火點的空間自相關總體在較低水平,并逐年降低;在空間上的集聚現象在不斷分化,火點的離散分布態勢愈加明顯,以往高密度秸稈火點的縣域密集分布現象在空間不斷離散。

4)不同省份的秸稈焚燒現象可聚類為“秋冬季主導型”、“春季主導型”和“秋季主導型”,不同地區的秸稈焚燒規律與其種植制度、作物類型和物候節律具有密切關系,在對秸稈焚燒現象進行管控和疏導時,應充分考慮當地物候節律,以降低行政成本和提高行政效率。