護理專業課程整合的教學改革探索與實踐

——以《生死競速—心肌梗死的急診護理》項目為例

□馬 帥 鄭 碩 劉 迎

一、選題依據及項目設置

(一)選題依據。2016年國務院頒布的《全國護理事業發展規劃(2016-2020年)》[1]明確提出加強護理專業人文教育和職業素質教育,強化臨床實踐教學環節,注重職業道德和護理實踐能力培養。為了培養合格的應用型護理技能人才,強化教育過程中實踐與理論、實踐與人文的共同滲透,提升護生職業素養,促使護理專業課程體系發生變革,原本獨立的、割裂的各學科知識有了被整合的必要。

有研究指出,整合式教學應以職業能力成長為主線,凸顯實用型護理人才培養特色[2]。中國疾病預防控制信息系統和國內外多項研究數據顯示,心肌梗死的急診就醫率在各類疾病中居于前三甲,可見,該病與急診護理工作聯系緊密。

(二)項目設置。為使學習過程與臨床實際工作流程銜接,培養學生的臨床思維和整體護理執業能力,教學團隊將《急危重癥護理》急診護理工作內容序化為16學時的“生死競速——心肌梗死的急診護理”項目,即以急性心肌梗死患者小吳為情境貫穿線索,以急診護理崗位的工作過程為導向,把工作過程系統化,通過提取典型工作任務、調研職業能力、探究支持課程模塊,將《急危重癥護理》的部分內容和《內科護理》《基礎護理》的部分內容進行了整合序化,包括:項目一:為生命開道——院前急救;項目二:為生命護航——急診科護理;項目三:為生命賦能——急診科手術護理;項目四:為生命接力——高級生命支持。整合過程基于系統論和科學建構主義學習理論,具有科學性。

二、教學設計

(一)學情分析。本課程授課對象為護理專業二年級學生,授課時間為第二學期。根據教學進程安排和學生工作系統“學業預警管理系統”顯示的個人綜合成績專業排名、優勢學科和不同學期的成績排名變動情況,進行智力分析;通過整合分析教學平臺、教務系統、學工系統、第二課堂“到夢空間”后臺大數據,進行非智力分析。

(二)重點難點。根據學情分析、職業標準、人才培養方案、課程標準、國際護士執業水平考試(ISPN)要求、國內護士的職業素養標準以及“實踐學習困難反饋小組”調研制定本次課重難點。

1.重點。各種急救技術、急診科預檢分診、心電圖檢查、急診手術護理要點。

2.難點。對心梗病人進行迅速評估和決策,并正確果斷實施綜合急救。

(三)教學目標。

1.知識目標。掌握現場救護、急診科入院后救護、急診手術和緊急搶救的工作要點;熟悉轉運途中的監測與護理;急診科護理工作流程、急診科入院護理常規操作;了解急診科的布局與設置、急診護士的素質要求。

2.技能目標。能夠熟練實施各項急救技術,使用自動體外除顫儀(AED)等搶救設備;能夠盡快行心電圖檢查并正確判斷心電圖。

3.素質目標。具備“時間就是生命”的急救意識;具備團結合作的精神和“天使匠心”。

(四)教學策略。以急性心肌梗死患者小吳為情境貫穿線索,以急診護理崗位的工作過程為導向,將急診護理設置成4個項目;在教學過程中,充分運用現代信息技術和信息化教學設備,采用多元化教學手段,進行理實一體教學。具體教學手段包括《急危重癥護理》教學平臺、自主研發的心肌梗死虛擬知識庫、自主研發的虛擬心電圖診斷系統、網絡模擬急救系統、高級心肺復蘇訓練及考核系統等。

三、課堂教學實施成效

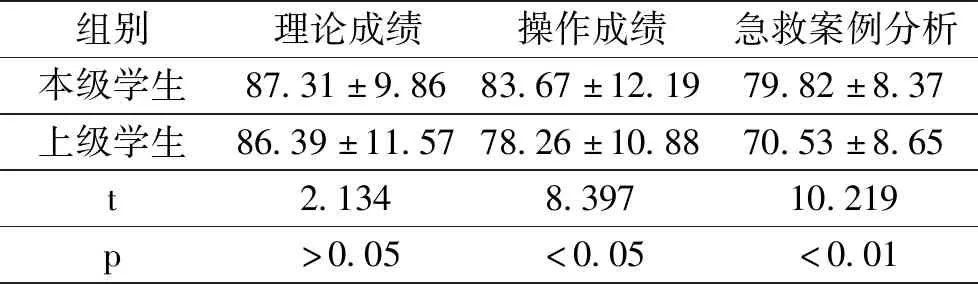

(一)教學目標實現和重難點突破情況。通過測試比較,學生的急救護理實踐和案例分析成績較上級學生都有了提升。通過層層遞進的教學設計,還原臨床真實搶救流程,本課的教學難點“對心梗病人進行迅速評估和決策,并正確果斷實施綜合急救”得以突破。統計結果顯示,考察醫學分析決策思維的案例分析題,本級學生成績高于上級,并且有顯著統計學差異。

表1 任務教學實施后不同級學生成績差異表

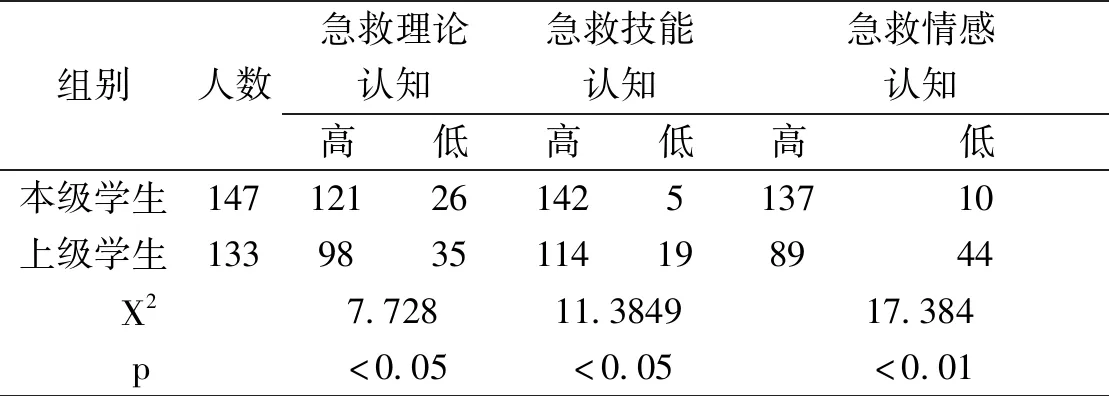

通過模擬急救護理崗位流程的任務教學,學生“時間就是生命”的責任意識成功內化,問卷調查結果顯示,本級學生在急救理論認知、急救技能認知和急救情感認知三個方面,測評分數較高的學生所占的比例均高于上一級,且差異具有統計學意義。

表2 任務教學實施后不同級學生急救護理認知變化

(二)以學生為中心教學的執行情況。課前通過發布課前任務單和相應測試題,結合學生“學業預警管理系統”,通過數據分析,了解學生對心梗急救知識、技能的薄弱環節。通過已實習學生成立的“實踐學習困難反饋小組”調研臨床新手易錯點,合理確定重難點。對接臨床急救真實情境,根據學生性格測試情況分組,組建急救小隊。根據急救小隊的表現,有針對性地強化練習或提高難度,促進急救小隊成員的持續成長。

(三)全過程信息采集測評情況。在實訓教學中,通過操作過程的實時投屏、評分表應用和學生手機拍照傳平臺討論區,對學生的技能操作情況實現了實時反饋評價指導。

四、創新與特色

(一)教學理念具有先進性與啟發性。該項目立足常見的急診護理需求、構建開放的信息化急診護理課堂、模擬真實的醫院情境、對接最新的國際急救標準、培養正確的急診醫學決策思維、內化“時間就是生命”的搶救意識,教師在教學主導過程中做到不憤不啟,不悱不發,具有先進性和啟發性。

(二)教學設計具有科學性與思想性。

1.2個項目2個理論。課程整合及教學內容序化基于系統論和科學建構主義理論,同時依托于一項教學團隊主講人主持的山東省職業教育教學改革項目和一項教學團隊共建的山東省精品資源共享課《急危重癥護理》。

2.1個主線。課程設計以患者小吳急性心肌梗死的發生、發展、愈后為主線,將一個患者從心梗發作,到治愈出院所需的護理技能進行整合,貫穿整個項目,層層遞進,還原了真實工作流程。

3.1個小組。課程秉承“醫院是學校的課堂,今天的學習是未來工作的預演”,每次課前通過對已實習學生組建的“實踐學習困難反饋小組”調研,確定臨床新手容易犯的實踐錯誤,及時在課堂中對學生進行糾錯訓練。

4.全過程全方位“課程思政”。明確立德樹人基本要求,深入挖掘課程的德育內涵和德育元素,把正確急診價值觀塑造融入教學之中。例如,強調急診護理工作要德技并重,既要具備精益求精的技術匠心,還要具備天使般的同情心、悲憫心、同理心和愛心,即“天使匠心”。對學生提出期望,希望他們能夠成為“有溫度”、“有速度”、“有準確度”的急診護士。

(三)教學策略具有生動性與科技性。科技為生命接力,科技為教學賦能,充分運用現代信息技術和信息化教學設施,依托教學平臺,采用多元化教學手段,進行理實一體教學。

1.自主研發軟件。自主研發了“虛擬心電圖診斷系統”,幫助學生能在預檢分診時快速判斷病情;自主研發了“心肌梗死虛擬知識庫”輔助學生全面了解心梗相關知識;合理使用其他教學軟件、游戲軟件、急救系統。

2.信息實時采集評價。學生所有操作實時投屏,急救模擬人連接電腦實時反饋學生心肺復蘇操作時按壓的深淺及準確度,教師根據反饋對學生實時評價指導,實現了學生數據的無痕采集。

五、反思與改進

(一)小組活動方面。分組探究、情境模擬、實操環節均根據MBTI職業性格測試進行了分組,但在實際教學中仍然存在各個小組表現不均衡的問題。需要進一步考慮個別環節的全員個性化評價。

(二)教學理論方面。課程設計雖然基于科學建構主義學習理論,但科學建構主義和信息化課堂教學的有機融合較淺,對于情境認知理論、教學目標分類理論等還需繼續學習,需要進一步查閱教育教學理論、護理學理論等主題文獻,探究理論與教學實施的深度融合,使教學更加具有科學性和創新性。