《三國演義》研究70年

李媛

由元末明初的羅貫中根據史籍、傳說、平話、戲劇而“編次”的《三國演義》,在我國早已是家喻戶曉,就連不識字的老大爺、老太太也沒人不曉得諸葛亮、劉備、關羽、張飛、曹操的名字,所以古人就說:“凡有飲水處,都有《三國》在。”讀這本書的人很多,是由于它能給同一時代的不同讀者以及不同時代的不同讀者以不同的審美感受;討論、研究這本書的學者也很多,是因為它是一本永遠都存在研究課題的無盡寶庫。讀書者、研究者的共同推動,形成了“《三國演義》熱”。

一、新中國成立以來17年間的《三國演義》研究

在中華人民共和國成立之初,所有學術研究工作均未廣泛開展;關于《三國演義》的研究,從1949年到1953年,公開發表的文章僅有1篇。

1953年,作家出版社出版了重新校訂整理注釋的《三國演義》,并在此后的同年11月又召集有關專家學者召開了《三國演義》座談會,從而有力地推動了《三國演義》的普及和研究。從1954年到1959年,《三國演義》研究一直穩步開展并逐漸走向深入。在這6年中,不僅公開發表的《三國演義》研究文章達69篇,還出版有3部研究專著和1部論文集。

在1966年“文化大革命”爆發前的17年,《三國演義》研究的熱點有二:一是《三國演義》的“人民性”問題;二是“為曹操翻案”的問題。當時的論著,幾乎都圍繞著這兩個問題展開爭鳴,作出了各自不同的界說。

關于《三國演義》的“人民性”問題。從《三國演義》成書過程看,它雖然根源于《三國志》,但卻是民間先創作,也確有擁護仁君仁政、反對暴君暴政的人民性。例如,從選材態度看,注重民間傳說。張安峰在《再論〈三國演義〉的人民性》一文中指出,從《三國志》的成書到《三國演義》問世的一千多年間,三國人物故事通過各種形式在民間廣泛流傳,并不斷繁衍。元末明初面世的《三國演義》,廣泛吸收了史傳雜記、話本雜劇等民間傳說中的三國故事編寫而成。從思想傾向看,順應民心向背。關于《三國演義》的主題,眾說紛紜,但它擁劉反曹的思想傾向卻是學術界公認的。在選材上,小說對蜀漢集團隱惡揚善,而對曹操卻“天下之惡皆歸焉”。從形式特點看,小說符合民眾的欣賞習慣。《三國演義》的表現形式,主要繼承民間說唱文學的傳統,直接脫胎于講史話本。《三國演義》的結構采用易為民眾接受的章回結構,標明回目,分章敘事。小說還保留了講史話本原有的結構語言。在每一回開篇時,總要用“話說”“且說”“卻說”等字眼引起。“文革”前17年的文學批評,十分注重作品的人民性;不過,其視野不夠寬,層次不夠高,說教味、大批判味濃。學者們只是從作者的愛憎、作品的正統思想、愛國主義精神、強烈的民族情感和小說對統治階級內部尖銳復雜的政治斗爭的揭露以及對社會黑暗現實的批判等方面著眼。顧學頡《試談“三國演義”的人民性》一文具有代表性:“作者反對曹操,并非反對他姓‘曹,而是反對他用奸詐、殘暴的手段奪取帝位。同樣,作者擁護劉備,不是擁護他姓‘劉,而是擁護他的‘仁德;否則,姓劉的很多,劉表、劉璋為什么得不到贊許,桓帝、靈帝為什么受到攻擊呢?”[1]

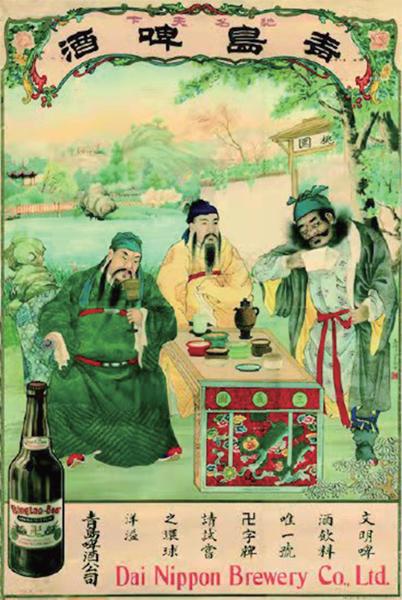

因為《三國演義》“人民性”的討論和毛澤東提倡藝術為廣大工農兵服務,上海人民美術出版社在1957年出版了60冊的連環畫套書《三國演義》。在當時的政治背景下,許多優秀的畫家以滿腔的熱情積極投入到連環畫的創作中,將各種古典小說、歷史、傳說故事等傳統文化介紹給廣大人民群眾。僅連環畫套書《三國演義》就匯聚了全國優秀繪畫及文本作者達幾十人之多,其影響之大,在連環畫史上絕無僅有。經過幾十年的傳播,這套里程碑式的經典之作不僅成為中國連環畫的一張名片,也演化成一個時代的文化符號。

1959年初,史學界、文學界突然掀起“為曹操翻案”之風,發起者是共和國主席毛澤東。毛澤東喜歡讀史書,并經常發表與眾不同的見解。他認為“曹操是個了不起的政治家、軍事家,也是個了不起的詩人”,對中國歷史的發展有極大的貢獻,而書上、戲里卻將他描繪為白臉奸臣,所以明確提出要為曹操翻案。[2]總能“得風氣之先”的郭沫若聞風而動,很快就寫出了歷史劇《蔡文姬》及《替曹操翻案》等文章,對曹操的文治武功大力謳歌,引發了對曹操翻案的熱烈爭論。歷史學家翦伯贊也發表了《應該替曹操恢復名譽》的論文。一時間,“為曹操翻案”的討論形成文史學界的熱潮。“翻案派”的主要觀點是:《三國演義》為了宣傳封建正統主義的歷史觀,肆意歪曲歷史,貶斥曹操,因而違背了歷史真實性。而以曾白融、李希凡、劉知漸、袁世碩、蘇興為代表的文史學家,紛紛撰文反駁。他們贊同為歷史上的曹操翻案,但反對為《三國演義》的藝術形象曹操翻案,更不同意否定《三國演義》。客觀而言,“為曹操翻案”這個口號,從歷史學的角度來看是不科學的,因為《三國志》對曹操是非常肯定的;從文學藝術的角度來看也是片面的,因為《三國演義》中的曹操作為文學典型人物是非常成功的。

進入20世紀60年代,《三國演義》研究又趨于沉寂。1960年到1961年,全國公開發表的《三國演義》研究文章僅有7篇;1962年的《三國演義》研究文章較多,也只有13篇;到1965年,則僅有一篇研究《三國演義》的論文。

由于受“左”的形而上學僵化思想的影響,前17年的《三國演義》討論,有很強烈的時代烙印。董每戡的《三國演義試論》一書,分為“由口頭傳說到書本演義”“三國演義所反映的本質”“通過主要人物形象看三國”三章,從幾個方面對《三國演義》的思想性、藝術性提出了一些新的看法。但是,在該書的開頭部分,卻不得不寫出占四分之一篇幅的《批判胡適“三國志演義序”》,[3]以強調專著的思想正確性。

二、十年“文革”期間的《三國演義》研究

1966年到1976年的十年“文化大革命”,在“打倒封資修”的口號下,傳統文化被歸為“封建主義”,《三國演義》也橫遭厄運。從1966年到1972年,在長達7年的時間里,《三國演義》研究是一片空白。

《新全相三國志平話》(元至治建安虞氏刋本)

1973年到1976年,在“四人幫”大搞所謂“評法批儒”的日子里,《三國演義》又被打成了“尊儒反法”的作品,一再遭到“批判”。曹操、諸葛亮被冠上“法家”頭銜,被“四人幫”納入“評法批儒”的陰謀政治軌道。一批所謂的論文,如《略論〈三國演義〉的尊儒傾向》《評〈三國演義〉的尊孔反法思想》《從〈打鼓罵曹〉看儒法斗爭》《〈三國演義〉——反映法家路線勝利的一面鏡子》《撥開〈三國演義〉蒙在諸葛亮身上的迷霧》《曹操是怎樣被勾成白臉的》《談〈三國演義〉的尊儒反法傾向》,等等,盡管數量不少,但是因為完全喪失了學術研究的獨立地位,所以也就不存在具有科學意義的學術研究成果了。就連這些論文的炮制者,在“文革”之后,也是羞談當年的“研究”了。

三、黨的十一屆三中全會以來的《三國演義》研究

“文革”結束,萬物復興。1978年黨的十一屆三中全會以后,《三國演義》研究走上正途,論著數量與質量均呈爆發狀態。沈伯俊先生的《建國以來〈三國演義〉研究情況綜述》《近五年〈三國演義〉研究綜述》《近五年〈三國演義〉研究再述》《一九九七年〈三國演義〉研究綜述》《一九九八年〈三國演義〉研究綜述》《一九九九年〈三國演義〉研究綜述》《新時期〈三國演義〉研究論爭述評》《二○○○年〈三國演義〉研究綜述》《面向新世紀的〈三國演義〉研究》《新時期〈三國演義〉研究的進展——第十五屆〈三國演義〉討論會論文集前言》《〈三國演義〉版本研究的新進展》等綜述文章,[4]已經將1978年以后的《三國演義》研究情況分析、總結得十分全面細致。沈先生不幸于2018年4月18日因病去世,這是《三國演義》研究界的一大損失,不勝悲慟!

在1978年以后的《三國演義》研究中,有幾件事情值得記述。

(一)《三國演義》研究的復蘇

1982年,四川省社會科學院主辦的《社會科學研究》在該年第4期發布了如下“編者按”:

《三國演義》是我國古典長篇文學名著之一,問世六百余年以來,對我們民族的精神文化生活,曾經產生過廣泛而深刻的影響。它不僅具有較高的藝術價值,而且是一部通俗的歷史和軍事的教科書。建國后,在五十年代中后期,學術界對此書曾經展開過熱烈的爭論。可是,在這之后的一二十年間,由于種種原因,這種討論卻一直中斷下來。粉碎“四人幫”以后,學術界重新廣泛開展了對《紅樓夢》《水滸傳》等我國其他古典長篇文學名著的研究和討論,而唯獨對《三國演義》的研究與討論遲遲未能充分展開。為此,本刊特將劉知漸等同志的三篇文章,連同本刊整理的《建國以來三國演義研究情況綜述》發表于此,以后還將陸續發表這方面的文章,以期引起學術界重新開展對這部古典長篇文學名著的研究和討論。

這是《三國演義》研究在改革開放時代走向正常學術研究的號角,這是《三國演義》研究在新時代形成研究高潮乃至社會上出現“三國熱”的開始。

《社會科學研究》重點推出的劉知漸《重新評價〈三國演義〉》一文,從八個方面概括了《三國演義》的認識作用和教育作用:1.“它幫助了讀者認識中國歷史‘分久必合的規律性。”2.“它幫助了讀者認識三國時期軍事、政治斗爭的尖銳性和復雜性。”3.“它幫助了讀者認識政治斗爭的勝敗,決定于人才的多少和是否善于使用人才。”4.“它幫助了讀者認識斗智優于斗力的真理。”5.“它幫助讀者認識了團結朋友、孤立敵人的重要戰略意義。”6.“它救育讀者要有‘上報國家,下安黎庶的忠義思想。這種‘忠義思想,有封建性一面……也包含著忠于國家民族和正義事業在內。”7.“它教育讀者區分統治階級中的好人和壞人。”8.“它教育讀者一些做人的道理,提倡做光明磊落的大丈夫,而反對卑鄙可恥的小人。”文章還概括了《三國演義》的四個主要藝木特點。文章認為,《三國演義》“成就無疑是主要的,而其思想藝木方面的缺陷是次要的。總的說來,精華多于糟粕。”因此,文章建議,“認真研究一下《三國演義》,澄清以往一些爭議較大的問題,重新給予它一個正確的評價。”

以《社會科學研究》開辟“三國演義研究專欄”為標志,《三國演義》研究開始復蘇。1983年和1984年接連召開兩屆《三國演義》研討會及中國《三國演義》學會的成立,進一步推動了《三國演義》研究的發展。隨后幾乎每年都要舉行的全國性、國際性及專題性研討會,更是為《三國演義》的學術交流與學術繁榮提供了重要的機遇與舞臺,使《三國演義》成為“文革”后較早恢復學術研究并迅速形成繁榮局面的古典小說之一,對其研究的廣度和深度都大大超過了前兩個時期,形成了多層次、多角度、多元化的研究格局。

桃園三結義(20世紀三四十年代青島啤酒廣告)

(二)《三國演義辭典》的出版

1989年,巴蜀書社出版了沈伯俊、譚良嘯先生的《三國演義辭典》。這部辭典按照淵源與內容、歷史常識、改編與再創作、名勝古跡、傳說故事、成語俗諺、研究情況7部分分條撰寫,共收詞條4164條。關于這部書的價值,正如章培恒的“序”所說:

《三國演義》這部書的文學價值,已無庸贅言,僅從“三個臭皮匠,抵一個諸葛亮”之類的俗語的流行,也足可看出它在社會上的影響之大;因為諸葛亮之所以廣泛地被人們作為智慧的化身,顯然并不是依靠《三國志》的記載,而是由于《三國演義》的傳播,盡管沒有《三國志》就不可能有《三國演義》。不過,這部書在我國受到如此長期的歡迎,而且這種歡迎至今并未衰歇,其本身的成就固然是一個原因,廣大讀者的思想與欣賞趣味跟作品的合拍恐怕是一個更重要的原因。這絕不意味著作品自身的價值不高,倒是更顯示出了它的重要性。因為通過對于這部書的研究,我們將會更清楚地看到中國文化傳統的某種樣相的吧。

正因如此,編纂一部《三國演義辭典》就成為很有必要和有意義的工作。一方面,《三國演義》既在社會上有如此巨大的影響,人們在日常生活——包括閱讀書刊——中就經常會遇到一些源自《三國演義》的詞語,例如“桃園三結義”,“過五關,斬六將”之類,而其具體內容,即便是讀過《三國演義》的人也并非都能記得清楚。至于《三國演義》中的人物被作為某種類型的代表——如把馬謖作為“教條主義者”的代表——來引用的場合,那更是只有對《三國演義》爛熟于胸的人才能確切理解。這也就常會使人產生這樣的感慨:“如能有一部專門的工具書查一查該多好!”另一方面,由于《三國演義》的重要性,國內外對《三國演義》的研究日益深廣,取得了不少重要的成果。要每一個有關的研究者都能全面掌握這方面的進展和動態,至少在目前的條件下是不切實際的。而誰都知道,為了不花冤枉力氣,研究者必須在已有成果的基礎上進行新的拓墾,因需了解《三國演義》研究的歷史和現狀、目前在各個方面已經取得的成績和有待于深入研討的問題,又是《三國演義》和中國小說史研究者所必須做到的。這就使研究者也會產生這樣的感慨:“如能有一部專門的工具書查一查該多好!”——當然,他們所要查的,跟一般讀者有很大的不同。而沈伯俊、譚良嘯同志合編的這部《三國演義辭典》,就是希望同時滿足這兩種需要的工具書。

《三國演義辭典》大受歡迎,因為它確實滿足了廣大讀者和研究者的需要,對《三國演義》研究有很大的推動作用。由于《三國演義》研究已成社會熱點,新的研究成果不斷涌現,使得《三國演義辭典》不斷補充與再版。1995年,《三國演義辭典》由最初85萬字擴充為95萬字,仍由巴蜀書社出版。2007年,《三國演義辭典》修訂、增補、擴充為150萬字,改名為《三國演義大辭典》,由中華書局出版。

(三)從文學的研究擴展到文化的研究

在《三國演義》研究的新時期,沈伯俊提出了“三國文化”的概念并對“三國文化”作了三個層次的詮釋:一是歷史學的“三國文化”觀,即歷史上的三國時期的精神文化;二是歷史文化學的“三國文化”觀,即三國時期的物質文化與精神文明的總和;三是大文化的“三國文化”觀,指以三國時期的歷史文化為源,以三國故事的傳播演變為流,以《三國演義》及其諸多衍生現象為重要內容的綜合性文化。[5]

從文學的研究擴展到文化的研究,是新時期《三國演義》研究相當突出的特點,反映了《三國演義》文化研究角度的多元化和認識的深化。

隨著《三國演義》研究的深入,《三國演義》的深層內涵被許多學者所發掘。例如對諸葛亮和關羽的文化闡釋就形成了研究熱點,甚至提出了“諸葛亮文化”“關羽文化”等概念。隨著改革開放和經濟建設的發展,也產生了《三國演義》的應用研究。毋庸諱言,《三國演義》是我們中華民族古代智慧的結晶,不少學者從人才學、謀略學、運籌學、決策學、領導科學、軍事科學、經營管理等角度來探討它的文化價值。這方面的專著、論文非常多,社會影響也非常大。從文學的研究擴展到文化的研究,對于開啟人們的思維,促進《三國演義》的傳播與普及具有相當大的積極意義。

(四)融歷史、文學于一爐的《品三國》

2006年,易中天做客央視《百家講壇》,主講《易中天品三國》;同時由上海文藝出版社出版同名書籍《品三國》,銷量飆升。易中天從2005年開始,在CCTV-10《百家講壇》節目里講解歷史。他獨辟蹊徑,將歷史與文學融合在一起,用白話式的幽默分析去“妙說”歷史,有趣地還原了歷史的本來面目。他“評漢代風云人物”已經很受追捧;而“品三國”更是達到了學術講座受追捧的新高度。

《品三國》重在“品”。所謂品,乃是飯后茶余時對三國紛爭的閑聊,是沁人茶香中由閑聊生出的人生感悟。易中天站在平民立場,通過現代視角,運用三維結構,以曹操、諸葛亮為中心,將正史記錄、野史傳說、戲劇編排、小說演義熔為一爐,并通過自己獨到的推理分析,為人們生動地描述了那個英雄輩出的時代的精彩。總之,《品三國》為《三國演義》研究提供了一種學術研究大眾化的樣板和新的思路,值得肯定。

(五)融校勘研究賞鑒于一體的《三國演義》校評本

東方出版中心2018年出版了凝聚沈伯俊先生用一生心血去完成、融校勘研究賞鑒于一體的《三國演義》校評本。在汗牛充棟的《三國演義》版本中,這是一部最有特色的,可以說是超越了過去所有《三國演義》版本的全新版本。

蕭相愷在評論該書時指出,過去的各種《三國演義》文本中,都存在許許多多的技術性錯誤。這類錯誤產生的原因,主要來自兩個方面:一是作者自身(包括說書藝人、編次者羅貫中)。因為說書藝人有知識局限,使得小說中的故事發生的時間、地點、人物等出現錯誤;而羅貫中“編次”時,又因為某種疏忽,讓這些錯誤遺存于文本之中,或亦因某種局限而出現新的錯誤。二是傳播過程中抄錄者的失誤、刊刻者的舛訛。這些技術性錯誤有人物名號、身份、關系等方面的錯誤,如人名錯訛、人物字號舛訛、人物身份錯訛、人物關系的錯訛、人物彼此混淆等等;有地理錯誤,如政區概念錯誤、大小地名混淆、誤用后代地名、古今地名混用、方位錯亂、地名誤植、地名混位、地名文字錯訛等等;此外還有職官錯誤、歷法錯誤,等等。當代學者對于《三國演義》某種版本底本的錯誤,也多有校正,但是,唯有這部《三國演義》校評本,將《三國演義》各種版本中的各種錯誤,都予以了糾正。

沈伯俊的校評本有他對《三國演義》的評論,分“總評”“夾評”和“尾評”。它們總括了沈伯俊對《三國演義》思想內涵和藝術特點的所有看法。這些看法是用當代的意識在觀照《三國演義》,理性辯證恰如其分。它們議論《三國演義》的成就,評其不足,努力挖掘其對后人的種種啟示。

四、《三國演義》研究還需要更深入

新時期的《三國演義》研究相當熱烈,也涉及到《三國演義》的深層內涵。大量的學術著作與大眾讀物,加之一部又一部的“三國”電視劇,使本就家喻戶曉的三國故事更是受到前所未有的追捧。但是,作為《三國演義》的研究者們,卻仍需要更深入的研究,為社會提供這方面的更多的高質量的文化產品。

舉例說,現在《三國演義》的版本上都標注羅貫中為著作人,其實很可疑。

按照《中國古典文學五大名著著作權新論》[6]所述,羅貫中與《三國演義》的成書有重大關系是沒有爭論的。但是,大多數史籍均記載羅貫中是“編”“編次”“編撰”“編輯”而不是著述,這是歷史的事實。

《三國演義》的素材來源,既有將史書改編為小說的,也有摘錄和復述史書的,更有根據民間創作,整理和加工的。

正是因為羅貫中明白他的這本講“三國”的書并非他獨創,而是依據了當時所能參照的資料:正史、野史、傳說、話本、戲劇編撰而成,許多部分甚至沒有改動,所以,他從不冒“著作”之功。在嘉靖本《三國志通俗演義》的首卷有二行文字,一是“晉平陽侯陳壽史傳”,二是“后學羅本貫中編次”。這當然有標榜《三國演義》源于正史,有根有據之意;但羅貫中及當時人承認他是“編次”而不是著作,卻是符合客觀實際的。

朱永嘉著《論曹操》(上海社會科學院出版社2012年版)

古人沒有現今這樣的版權意識。那時的白話小說均脫胎于勾欄瓦舍里的“說話”。“勾欄瓦舍”是下層人去的地方,士大夫往往不屑為伍。后來有一些士大夫、知識分子根據“說話”底本改寫或是整理成長篇白話小說,并不肯署名。但凡有署名,往往是寫作者或出版商亂署一氣,或托名,或假托古人,或干脆生造,如“蘭陵笑笑生”,一看就是生造的。有的書上署是某人“的本”、某人“編撰”,也許恰恰說明他們是打某人的招牌。署名“羅貫中的本”的小說有幾十種,從已經發現的版本來看,沒有一種是真的經過羅貫中之手的,甚至可能包括《三國演義》和《水滸傳》在內;因為沒有一種版本把羅貫中的籍貫寫對。再說由于托名者或出版商不知道羅貫中的籍貫,所以或者亂寫,或者不寫;而古人署名,諱、字、籍貫是缺一不可的。有關羅貫中生平最權威的資料《錄鬼簿續編》所著錄的羅貫中著作,只有一些雜劇,并不見《三國》《水滸》。

《三國演義》究竟有多少版本?鄭振鐸先生在其《中國文學研究》之《三國演義的演化》中說:“在這許多不同的傳本中,足使我們注意的很少,因其本文與羅氏此作第一次刊本的原本并無多大的差別……可見這許多刊本必定是都出于一個來源,都是以嘉靖本為底本的。”[7]鄭先生此說,影響甚大,多年來幾乎成了定論。人們普遍認為,《三國演義》的版本問題比較簡單,在其漫長的嬗變過程中,有代表性的版本只有嘉靖本和毛宗崗父子評本兩種。到了1976年,澳大利亞華裔學者柳存仁教授撰文提出:“三國”系統之各本,當有一部較嘉靖本為早的“祖本”。此后,國內學者對《三國演義》版本問題從不同方面作了重新探討,提出了一些新見解。

不少學者認為,《三國演義》的各種明刊本,并非都以嘉靖本為底本,諸本《三國志傳》是自成體系的。其一,志傳本回目參差不齊,而嘉靖本回目則全為整齊的七字句式。如果志傳本以嘉靖本為底本,這種現象就沒有理由存在。其二,志傳本多為20卷,每卷12回;而嘉靖本則為24卷,每卷10回。如果志傳本以嘉靖本為底本,刻印者又何必作此變動呢?其三,志傳本不同程度地寫有關索故事,而嘉靖本則完全沒有提到關索。如果志傳本以嘉靖本為底本,關索故事便成了無本之木;而要把關索故事情節一點一點地插入,并保持連貫性和合理性,實在難上加難,刻印者又何必自討苦吃呢?其四,志傳本與嘉靖本文字出入很大,嘉靖本若干文字有錯訛、潤飾加工和脫漏之處,而志傳本則文字不誤,敘事合榫,只是粗蕪簡略。如果志傳本以嘉靖本為底本,這種現象也難以解釋。

諸葛亮塑像(在成都市武侯祠)

1987年,《三國演義》版本討論會在昆明召開,沈伯俊先生在會上指出,《三國演義》的重要版本有五種:嘉靖本《三國志通俗演義》,萬歷諸本《三國志傳》,偽《李卓吾先生批評三國志》,毛本《三國演義》,《李笠翁批評三國志》。就版本形態的演變而言,張穎、陳速在《明清小說研究》第五輯上撰文認為,《三國演義》的諸多版本主要有三個系統:《三國志通俗演義》系統,《三國志傳》系統,《三國演義》系統。

那么,《三國演義》的版本是否僅限于上述呢?還真不是。近年來,就有一些學者對國外收藏的《三國演義》版本作了介紹,如從未見著錄的郁郁堂刊本、日本蓬左文庫所藏夏振宇刊本等,引起了學術界極大的興趣。

這樣看來,新中國70年的《三國演義》研究走過了一條不平坦之路,但這條路是越走越寬廣,可謂成績斐然,碩果累累。盡管如此,其仍需要深入研究的問題還有很多,學者還當努力。

注釋:

[1]顧學頡:《試談“三國演義”的人民性》,載《光明日報》1954年8月8日。

[2]陳晉主編《毛澤東讀書筆記》,廣東人民出版社1994年版。

[3]董每戡:《三國演義試論》,古典文學出版社1956年版。

[4]沈伯俊:《建國以來〈三國演義〉研究情況綜述》,載《社會科學研究》1982年第4期;《近五年〈三國演義〉研究綜述》,載《成都大學學報》1986年第3期;《近五年〈三國演義〉研究再述》,載《成都大學學報》1987年第1期;《一九九七年〈三國演義〉研究綜述》,載《天府新論》1998年第3期;《一九九八年〈三國演義〉研究綜述》,載《天府新論》1999年第5期;《一九九九年〈三國演義〉研究綜述》,載《成都教育學院學報》2000年第7期;《新時期〈三國演義〉研究論爭述評》,載《成都大學學報》2001年第2期;《二○○○年〈三國演義〉研究綜述》,載《成都教育學院學報》2001年第5期;《面向新世紀的〈三國演義〉研究》,載《四川師范學院學報》2001年第6期;《新時期〈三國演義〉研究的進展——第十五屆〈三國演義〉討論會論文集前言》,載《中華文化論壇》2003年第3期;《〈三國演義〉版本研究的新進展》,載《中國古代小說戲劇研究叢刊》2004年版。

[5]沈伯俊:《“三國文化”概念初探》,載《中華文化論壇》1994年第3期。

[6]李殿元:《中國古典文學五大名著著作權新論》,載《文史雜志》2006年第4期。

[7]鄭振鐸:《中國文學研究》(上)之《三國演義的演化》,人民文學出版社2000年版。

(壓題圖為金·武元直繪《赤壁圖》,藏臺北故宮博物院)

本成果受到四川省哲學社會科學重點研究基地諸葛亮研究中心資助

作者:四川省諸葛亮研究中心特約研究員