經濟新常態(tài)背景下安徽省農民收入增長路徑研究

摘 要:改革開放后,中國經濟增長勢頭良好。在這一趨勢的影響下,農村地區(qū)的改革持續(xù)推進,農民收入也在不斷增加。目前我國正處于改革開放的關鍵時期,經濟發(fā)展進入新常態(tài)。我國屬于農業(yè)大國,農業(yè)人口占總人口將近45%,農民收入是經濟發(fā)展和社會進步的重要制約因素。因此,有必要對農民的收入情況進行研究。通過闡述安徽省農民收入的相關情況,探析其收入變化的原因,從而提出增加農民收入的途徑,希望能對我國經濟的穩(wěn)步健康發(fā)展、農民實現(xiàn)增收提供一些思路。

關鍵詞:經濟新常態(tài);農民收入;增長路徑

中圖分類號:F327(254)? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? 文章編號:1673-291X(2019)29-0046-02

我國在注重經濟建設的同時,也十分重視農業(yè)建設,并制定了一系列惠農政策。國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示,我國農民人均可支配收入從改革開放時的134元已增長到目前的13 432元,農民收入實現(xiàn)百倍增長。目前我國經濟已步入新常態(tài),農民的收入也隨之變化。如何實現(xiàn)農民持續(xù)增收,消除影響農民增收的因素,是黨和國家工作的重點。

一、經濟新常態(tài)下安徽省農民收入增長情況分析

(一)增速情況分析

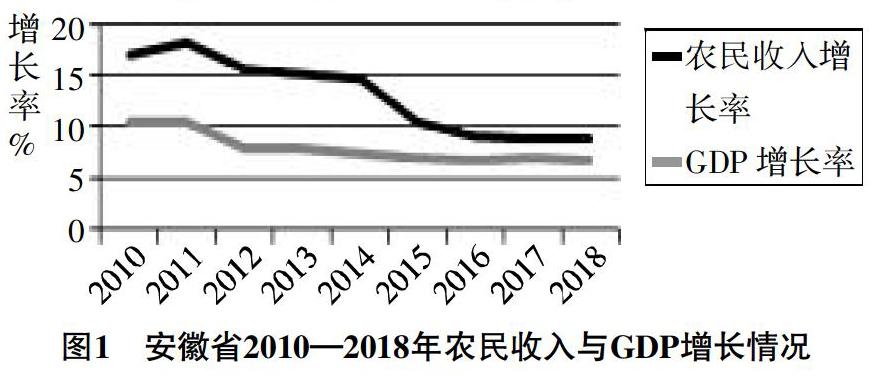

目前我國經濟已進入新常態(tài),農業(yè)發(fā)展的環(huán)境正經歷重大變化,農民的收入情況也出現(xiàn)了新改變。安徽省統(tǒng)計局資料顯示,在國家惠農政策的支持下,近10年來農民收入一直處于持續(xù)增長的狀態(tài),但目前有逐漸回落的趨勢。從圖1中我們可以了解到,2010—2014年,安徽省農民收入以每年高于10%的速度增長,遠高于GDP增長速度,且兩者曲線相像,農民收入隨GDP曲線的變化而變化,這與國家經濟發(fā)展呈顯著相關。而從2015—2018年的數(shù)據(jù)中我們可以看出,該省農民收入增長速率緩慢降落,年增長率小于10%,其增長速度與GDP增長率相比差距越來越小,這進一步說明該省農民收入情況和國家經濟發(fā)展息息相關。

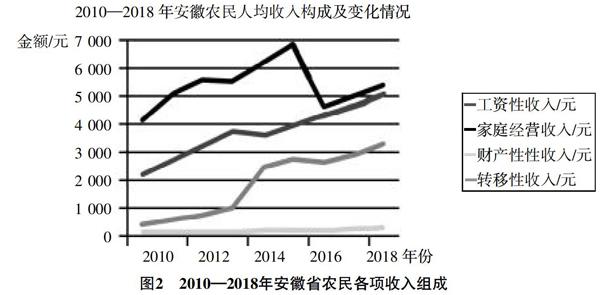

(二)農民收入結構特征分析

在過去,農民收入的構成主要就是農業(yè),或依靠地理位置的優(yōu)勢獲得相應的收入。但近些年來,隨著經濟的發(fā)展,我國農民有了更多的選擇,其收入結構也發(fā)生了新變化,這打破了傳統(tǒng)的收入格局(見圖2)。

1.家庭經營性收入。家庭經營性收入可以認為是農民家庭總收入的來源。目前,在各項政策和技術的支持下,農業(yè)發(fā)展加快,產業(yè)結構有所改變,技術進步帶來成本降低,這些在一定程度都促進了農民增收。但在2015年以后,隨著我國經濟進入新常態(tài),農產品市場需求減少,生產成本上升,這些直接導致了農戶務農對農民收入的拉動作用減弱。最新資料顯示,2015—2018年,安徽省農民家庭經營性收入占農民人均凈收入分別為49.7%、39.2%、39.4%和38.7%。

2.工資性收入。2010—2014年,工資性收入也不斷增加,年增長率均達24.02%。2014年后,工資性收入增長額不斷增加。2015—2018年,其所占比重在農民人均凈收入中分別為28.9%、36.6%、36.2%和36.1%。

3.轉移性收入。最近這些年,中央及安徽省實施了很多的惠農政策,對農民的職業(yè)培訓也有條不紊地開展,并且不斷加大在種植業(yè)方面的補貼力度,同時困擾農民看病貴、看病難的問題在農村醫(yī)療水平和醫(yī)保水平的提高下也得到了有效解決。2013年后轉移性收入又有了新的提升,2016年高達2 646元,與2010年相比,增加了6.55倍,增長速度之快顯而易見。

4.財產性收入。從圖2我們可以看到,2011—2013年安徽省農民的財產性收入最不理想,在105~113元之間徘徊;在2018年達到最高,為256元。總體而言,財產性收入占農民收入的比例最小,它的增長速度也最為緩慢,2014—2018年,其收入占農民人均凈收入分別為1.36%、1.33%、1.36%、1.7%和1.8%。

二、經濟新常態(tài)下影響農民增收的因素分析

(一)家庭經營性收入增長難度大

最近幾年,安徽省的土地流轉費和勞動力成本等快速增長,生產資料的價格也持續(xù)上漲,導致農業(yè)生產成本上升。安徽省地處中國華東地區(qū),主要為平原丘陵地形,農業(yè)生產主要以傳統(tǒng)的種植業(yè)為主。眾所周知,種植業(yè)的發(fā)展受多方面的影響,想要充分實現(xiàn)農產品價值最大化,不僅需要先進的保鮮技術,交通設施也要跟上發(fā)展步伐。而目前安徽省在這些方面還有很大的發(fā)展空間,農民生產的農副產品一般是直接以低廉的價格就進入了市場,產品檔次低,不適應當今市場需求。

(二)工資性收入增長壓力增大

目前,我國經濟增速下降、產業(yè)結構調整,在這些因素的作用下,農民工的就業(yè)和工資增長都受到了很大的影響。首先,在我國,農民工群體文化水平及素質普遍較低,缺乏一技之長,所以進城務工的農民工大多從事技術含量低的工作,與當前市場對勞動者的要求還有明顯差距。其次,由于農民工自身文化水平不高,在市場上競爭力較弱,并且就業(yè)流動性高,這些都是制約其工資收入增長的因素。

(三)轉移性收入增長受政府財力制約

在當下,以直接補助等各種形式提高農民收入,會給我國財政帶來一定的壓力。因此,惠農政策的力度也不斷減小。同時,政府對農戶各種財政補貼不超過8.5%,這是我國政府向世貿組織承諾的約束“黃線”,目前補貼的力度已漸漸逼近。因此,轉移性收入對總收入的提升作用不大。

(四)財產性收入增長依然受限

與城市居民相比,農民大多缺乏投資理財?shù)囊庾R和知識,很少考慮到投資多樣化,在他們看來將錢存在銀行是最好的選擇。所以,這會影響農民的收入增長。

三、經濟新常態(tài)下安徽省農民增收的對策建議

實現(xiàn)農民增收,提升農民生活質量,我們需要掌握農民收入的主要結構,并以主要收入項目為基礎進行幫助、扶持。具體可以從以下幾方面入手。

(一)提高資源利用效率,實現(xiàn)農民家庭經營性收入增加

一是加強環(huán)境保護修復工作,提升農產品供給質量,保證其銷量。安徽省作為中國農業(yè)生產基地之一,其農業(yè)經濟位居全國第9位。而為了保證農作物實現(xiàn)高產,在種植生長過程中大量使用了農藥和化肥,在降低農作物品質的同時,還嚴重污染了生態(tài)環(huán)境。但我們深知,人類經濟發(fā)展的剛性約束是資源和環(huán)境,對其突破的路徑則來自于以技術創(chuàng)新提高資源使用效率,只有技術創(chuàng)新以及生產效率的提高才會帶來農民收入的提高和生活質量的改善。所以,實現(xiàn)綠色生產,就必須要減少化肥和農藥使用量,加強土質研究,提高農藥化肥使用的精準性。在被污染以及生態(tài)退化嚴重的農村地區(qū)加強對環(huán)境污染的治理,提升環(huán)境質量水平,改善農產品供給質量。

二是充分利用各種資源,比如政治、文化等,發(fā)展多功能性的新產業(yè)。安徽省不僅農產品豐富,其旅游資源也異常豐富。可以依托其綠水青山、鄉(xiāng)土文化等,發(fā)展集農產品產地加工、休閑旅游、創(chuàng)意農業(yè)等于一體的農業(yè)新業(yè)態(tài),讓農民充分享受新農業(yè)、新業(yè)態(tài)的利益。

(二)加大農民就業(yè)創(chuàng)業(yè)支持力度,促進工資性收入增長

首先,要保證農民工有工作可做。政府在城鎮(zhèn)化建設方面需要提速,不斷創(chuàng)造就業(yè)機會。其次,要加強相關技術方面的培訓,使其符合現(xiàn)代經濟發(fā)展對農民工勞動力的要求,從而提高其在就業(yè)方面的競爭力。最后,要扶持農民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),為其他農民帶來更多就業(yè)機會和選擇。政府應該在知識培訓、項目轉移、資金補貼等方面加大支持力度,吸引外出人員回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。同時,政府可以鼓勵大學生創(chuàng)業(yè),不僅能緩解目前大學生就業(yè)難的問題,同時能帶動當?shù)亟洕陌l(fā)展,為農村的發(fā)展增添新鮮血液。

(三)完善相關惠農政策,實現(xiàn)農民轉移性收入增加

一要認真落實惠農富農的政策。要堅定不移地落實惠農補貼現(xiàn)金的發(fā)放工作,保證補貼資金能夠及時足額發(fā)放到農民手中,真正做到公平公正公開,讓農民真正切實享受政策帶來的福利。二要加快醫(yī)療保障服務體系建設,實現(xiàn)城鄉(xiāng)醫(yī)療保障方面的一體化,同時在居民養(yǎng)老方面需要加大改革力度,提高農村地區(qū)的養(yǎng)老水平,使農民生活有保障,解除農民養(yǎng)老顧慮,真正實現(xiàn)老有所依。

(四)強化理財意識,促進財產性收入翻倍

首先要強化農民的理財意識,開展相關的培訓,為農民構建正確的理財觀念,掌握相關理財、金融知識和技能,實現(xiàn)“以財生財”。同時,金融部門要為農民提供多樣化的金融產品,增加農民選擇的多樣性,從而能理性分配資產,實現(xiàn)增收。另外,農民的消費者維權意識需要加強,可以通過組織講座、座談會等多種形式,增強農民的法律意識,杜絕上當受騙,提升生活品質。

結語

總而言之,在新常態(tài)的發(fā)展環(huán)境下,我國農民的經濟收入必然會受到相應的影響。但是我們要以積極的心態(tài)來應對,把握經濟發(fā)展規(guī)律,從多方面入手,讓農民成為真正的受益者,不斷提高農民收入,真正實現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化。

參考文獻:

[1]? 陳如邦,張道升,劉寧,等.新時代背景下安徽省農民收入增長問題探討[J].長江大學學報:自然科學版,2018,(10):61-65,70.

[2]? 李敏.拓展蘇北農民增收空間的路徑與對策[J].江蘇師范大學學報:哲學社會科學版,2017,43(6):119-125.

[3]? 王輝龍.創(chuàng)新和富民的路徑及其價值:江蘇的例證[J].江蘇師范大學學報:哲學社會科學版,2017,43(6):109-118.

[4]? 劉兆征.正視農民收入現(xiàn)狀,探索農民增收途徑[J].經濟問題探索,2008,(10):31-36.

[5]? 許開國.資本配置效率的地區(qū)差異及影響因素分析[J].山西財經大學學報,2009,(2):34-39.

[6]? 國家統(tǒng)計局.2016年全國規(guī)模以上文化及相關產業(yè)企業(yè)營業(yè)收入增長7.5%[EB/OL].新華網(wǎng),2017-02-06.

[7]? 省三農問題研究會.農民增收問題研究[N].湖北日報,2013-11-08.

[8]? 何媛.新常態(tài)下農民收入增長面臨的問題與對策——以湖北省荊門市為例[J].長江大學學報:自然科學版,2016,13(9):80-82.

[9]? 齊建國,王紅,彭緒庶,劉生龍.中國經濟新常態(tài)的內涵和形成機制[J].經濟縱橫,2015,(3):7-17.

[責任編輯 陳 銳]

收稿日期:2019-07-28

作者簡介:唐亞嵐(1994-),女,安徽安慶人,碩士研究生,從事政府購買和政府治理研究。