“一帶一路”倡議下中國多邊綠色金融體系的發展策略研究

張煜涵 任嘉嵩

摘 要:隨著“一帶一路”倡議的深入推進,金融合作逐漸成為推動沿線各國經濟對接與優勢互補的重要保障,而有效促進多邊合作機制與我國綠色金融體系的互動發展則是實現“一帶一路”區域經濟綠色增長的關鍵。通過在“一帶一路”倡議下系統分析國內與國際綠色金融發展現狀,有效辨識我國綠色金融發展存在的問題,重點研究促進我國綠色金融體系發展與“一帶一路”多邊合作的對策,旨在提高我國綠色金融發展與多邊合作水平。

關鍵詞:“一帶一路”;金融合作;綠色金融體系;發展對策

中圖分類號:F833? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? 文章編號:1673-291X(2019)29-0143-03

“一帶一路”倡議實施以來,我國以實現和平與發展為共同目標,積極同沿線各國建立經濟合作框架,開展多邊合作與對話[1]。在“一帶一路”倡議的推動下,多邊合作機制不斷完善,沿線區域經濟水平顯著提升。但是,在推動多邊經濟合作,拉動沿線區域經濟增長的同時,必須重視生態環境問題,經濟增長不能以犧牲環境為代價。2015年,中國政府明確指出“共建綠色絲綢之路”的理念和要求,“一帶一路”建設絕不能走“先污染,后治理”的老路,必須堅持生態建設,將生態文明建設與經濟金融發展相結合[2]。2017年,“一帶一路”國際合作高峰論壇的開幕,開辟了一個新興的多邊合作平臺,其所承擔的中方責任獲得了廣泛共識。在“一帶一路”框架下,如何從多邊合作機制的新視角發展我國綠色金融體系,是一個值得研究的現實問題。

一、綠色金融發展與多邊合作的現狀分析

(一)國內綠色金融發展

目前,從國家對綠色金融領域的政策支持來看,中央和地方都在不斷出臺新政策以提高綠色金融發展水平,其中關于設立綠色金融五省改革創新試驗區的政策取得了尤為顯著的成效,意味著我國綠色金融發展進入了一個全新的階段。據不完全統計,截至2018年3月底,試點總體方案中85%以上的任務已經啟動,五省(區)試驗區綠色貸款余額超過2 600億元,比試驗區獲批初期增加了13%,高于同期試驗區各項貸款余額增速2%。綠色金融政策的實行,不僅貫徹與發展了新理念,加快了我國金融體制的創新,同時也推動了金融活動加速改善環境、實現資源節約理念的進程。

(二)國際多邊綠色金融合作與發展

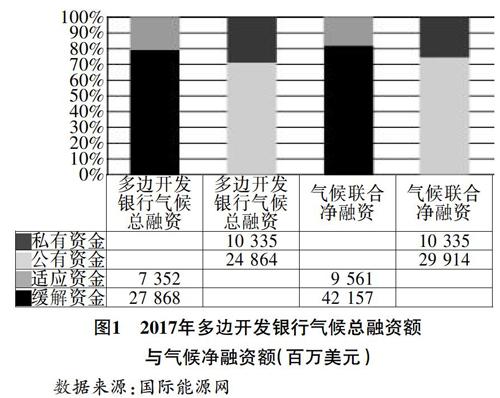

2030年可持續發展目標的實現將取決于各領域多邊環境協定的有效實施[3],然而聯合國秘書長在《2017年可持續發展目標報告》中認為:“許多國家或地區的發展速度可能遠遠低于2030年目標所需速度。”在經濟水平日趨上升的今天,國際關系不僅需要經貿往來的維系,環境合作多極化正逐漸成為國際合作的主流,全球性的環境治理問題成為國際社會面臨的共同課題。中國金融學會綠色金融委員會主任馬駿提出,“十三五”規劃期間促進綠色金融發展的重要領域之一就是推動綠色金融領域的國際合作,致力于全球范圍內發展綠色金融的共識。一方面,作為“一帶一路”背景下的重要平臺,金磚銀行及亞投行綠色金融的國際合作在國際范圍內扮演著重要角色[4]。2016年7月,金磚銀行在上海宣布發行第一只金融債券,這是首只由多邊開發組織發行的綠色金融債券。另一方面,多邊開發機構在綠色金融方面具有較大的發展潛力[5]。據世界銀行數據顯示,2017年,全球六大多邊開發銀行在應對氣候變化方面,其融資已達352億美元,同比增長28%,創下近7年高位,其中用于減緩全球變暖、減少有害氣體排放等緩解項目的資金約占2017年總額的79%,其余21%用于新型發展中國家氣候適應項目的融資,足以體現多邊機制下對綠色金融體系建設的重視程度。

二、我國綠色金融體系存在的現實問題

(一)綠色金融區域性發展不平衡

在中央政策的引導下,各省市及地區打造綠色金融地方標準,著力擴大信貸、基金、債券等綠色新投入,提高生態領域新能源的創新。雖然各省市都在進行綠色金融體系建設,但區域發展水平卻呈現出明顯的不平衡性。從2018年生態文明建設年度評價結果中各省(區、市)的綠色發展指數來看,我國綠色金融業主要聚集在北京、福建、浙江、上海等中心省市及區域,而像東北地區、西藏、青海等經濟欠發達地區綠色金融發展還處于起步階段,同時由于地理環境、經濟狀況等多種因素的影響牽制了當地綠色產業的發展。因此,我國綠色金融發展的區域差異是阻礙綠色金融體系整體發展水平提升的不利因素。

(二)金融激勵與監管機制不完善

我國的綠色金融體系仍然缺乏有效的激勵機制與完善的監管機制與之相匹配。就目前狀況來看,我國政府部門還沒有制定完善的普遍適用于各類金融機構的綠色金融激勵機制,且由于我國企業及個人還未樹立起強烈的綠色金融理念,金融機構尚未制定全面的綠色金融發展戰略與規劃,缺乏開展綠色金融業務的實踐經驗,致使多數金融機構在面對綠色金融發展時主動性不強,生態環境保護和社會責任意識很容易受經濟利益影響,進而更加傾向于效益而非綠色經濟增長指標,缺乏源自企業內部的驅動力。同時,現有企業在環境信息披露方面往往不足,無論是企業、金融機構,還是投資者的行為都沒有得到有效監管和約束。

(三)金融產品缺乏創新性

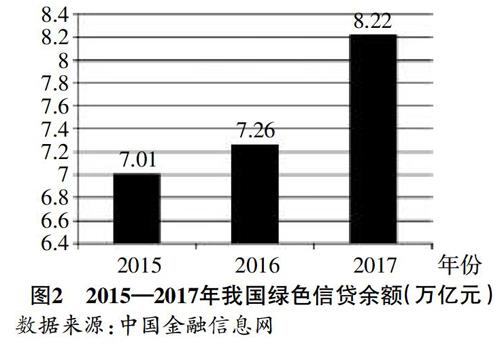

我國大力推進綠色金融體系以來,相關金融產品眾多,但由于我國綠色金融發展時間較短,其投融資渠道單一,且我國目前綠色金融大多面向大型企業,而對中小企業和家庭個人的覆蓋面窄,多數企業本著以利潤最大化為原則,對發展新興綠色金融產業的積極性不高,推出的金融產品缺乏創新性。如圖2所示,近年來我國綠色信貸余額逐年呈上升趨勢,截至2018年7月底,綠色貸款余額已突破9萬億元。除此之外,近兩年來我國境內綠色債券發行規模龐大,遠遠超過綠色資產證券化產品的發行規模。由此可見,綠色保險、綠色資產證券化等金融衍生品的創新發展明顯不足,各金融產品推廣規模不一,與國外金融產品有著較大差距。

三、“一帶一路”倡議下多邊綠色金融體系的發展對策

(一)加快建立綠色金融發展的多邊合作機制

當前,我國綠色金融政策應該因地制宜,在充分考慮各區域地方差異的同時,進一步從源頭擴大綠色金融產品與項目的供給力度,使其與供給側結構性改革充分融合。另一方面,更重要的是綠色金融體系的國際化問題。應充分發揮“一帶一路”的戰略優勢,合理布局,促進我國綠色金融體系與沿線國家綠色金融發展有效對接,加快建立綠色金融多邊合作機制。“一帶一路”倡議逐步建立了沿線國家共謀福祉,平等協作的新型合作關系,同時,環境問題也是沿線國家共同關注的時代話題。因此,我國綠色金融體系的構建與發展更應站在多邊合作的國際化視角,積極在綠色金融政策、體制以及機制建設等方面尋求沿線國家的合作與共贏,全方位開展綠色金融業務,有效引導有限社會資本投資綠色產業,實現沿線各國經濟的綠色增長與可持續發展。

(二)創新發展多邊綠色金融模式

當前,我國正處于經濟轉型的關鍵時期,衡量經濟增長的理念不再只憑總量增長指標衡量經濟發展,同時更加注重綠色經濟增長,關注生態環境問題。因此,在產業布局上未來更加注重高新技術產業、綠色可循環產業以及低碳環保產業的投入與發展。綠色產業的投入與發展離不開多元化金融資金的支持,如何借助“一帶一路”的戰略優勢,有效整合沿線國家的政策、制度、資源等要素稟賦,深挖與創新多元化的綠色金融發展模式,逐漸成為“一帶一路”倡議下多邊綠色金融發展機制面臨的現實問題。可以借助綠色保險以及綠色金融互助基金等創新發展模式,鼓勵和引導險資與閑散社會資本進入節約能源、可再生能源等綠色項目領域。同時,加強PPP模式與綠色金融發展的有效融合,大力開拓民營資本市場,逐步建立多元化的綠色資本市場體系,為“一帶一路”沿線綠色產業的可持續發展提供必要的資金保障。

(三)有序推進赤道原則與環境風險管理機制

國際公認的赤道原則要求用于總量在1 000萬美元以上的新融資項目、更新現存設備有關的項目融資和可能對環境與社會產生重要影響的舊項目的擴大。“一帶一路”沿線國家多為生態問題突出、經濟模式粗放、生產水平較低的地區,在采納赤道原則上有一定的困難。而我國則是“一帶一路”沿線經濟水平相對較高、貿易發展穩定的國家,且近年來赤道原則在我國實施成果顯著。因此,以我國為中心在“一帶一路”沿線有序推進赤道原則應是促進沿線綠色產業發展的重要保障。與此同時,將環境風險評估標準嵌入到沿線綠色金融體系發展的全過程,對于穩定“一帶一路”沿線綠色產業發展與生態安全具有重要的現實意義。因此,應將環境風險評估標準與“一帶一路”多邊綠色金融發展機制進行有效對接,建立環境風險信息公開、評級量化標準,降低綠色資產風險權重,有效保證綠色資金的穩定,實現綠色資金的保值增值,從而實現經濟效益與環境效益的協調發展。

(四)建立多元化環境信息披露與監督機制

非綠色產業相關主體的內部環境信息披露與監督正在成為“一帶一路”沿線綠色金融體系發展的一項重要工作。一方面,加快建立沿線環境信息披露與監督的多邊合作機制,進一步明確上市公司信息披露的原則,把握好信息披露的定量、定性標準,分析環境因素對上市公司披露內容的影響,使各國企業切實肩負起生態文明建設的政治責任,增加投融資活動的透明度。另一方面,幫助企業樹立環保意識和社會責任感。在國家監管措施不斷加強的外部壓力下,公司內部監管部門應加大監管力度,努力將被動監管轉變為主動監管,抵制溝通過程中的信息披露不實與腐敗現象。

(五)多邊合作培養復合型綠色金融專門人才

一方面,注重綠色金融理論的多邊聯合實踐。“一帶一路”沿線國家在政治、經濟以及文化方面都存在較大差異,綠色產業以及綠色金融發展各自呈現出不同的階段性特點,因此,通過多邊聯合培養復合型綠色金融人才,使其熟悉多國綠色金融政策、市場與發展特性,促進理論與實踐相結合,是實現綠色金融發展多邊合作的有效保障。另一方面,不斷創新人才培養模式。與一般金融人才培養不同,綠色金融人才的培養應優先考慮“環保”意識,培養其應對不同金融環境處理綠色金融活動的能力,并在此基礎上進行創新。因此,加大專業化人才在綠色金融領域的創新能力是綠色產業發展的一大動力,不斷優化培育綠色金融人才的結構和方向,是滿足“一帶一路”沿線多邊綠色金融市場發展的客觀要求。

綜上所述,“一帶一路”倡議的深入推進為我國的經濟騰飛以及沿線國家的經濟發展帶來了前所未有的機遇,然而,經濟的持續發展離不開金融體系的有效支撐,特別是“一帶一路”沿線綠色產業的發展與共贏更需要綠色金融領域的多邊合作機制。當前,我國的綠色金融體系受諸多因素的影響還存在很多現實問題,如何借助“一帶一路”的戰略優勢,深化綠色金融供給側改革,在人才培養、生態風險評估、監管與約束等方面積極同沿線國家尋求多元化的綠色金融多邊合作機制,是“一帶一路”沿線經濟實現綠色增長與可持續發展的客觀要求與現實保障。

參考文獻:

[1]? 李師源.“一帶一路”沿線國家綠色發展能力研究[J].福建師范大學學報:哲學社會科學版,2019,(2):24-33.

[2]? 耿明英.“一帶一路”戰略下加快構建多邊金融市場體系的思考——兼論中歐金融合作的契機[J].對外經貿實務,2016,(11):9-13.

[3]? 翁東玲.“一帶一路”建設的金融支持與合作風險探討[J].東北亞論壇,2016,(6):46-57.

[4]? 王文,曹明弟.綠色金融與“一帶一路”[J].中國金融,2016,(16):25-27.

[5]? 王遙,范高雁,夏晗瑋.綠色金融支持“一帶一路”建設與發展的路徑研究[J].環境保護,2017,(12):56-59.

[責任編輯 本 然]

收稿日期:2019-07-25

基金項目:黑龍江大學大學生校級創新創業訓練計劃項目(2019128);黑龍江省社科基金項目“黑龍江省全面開展對俄金融合作的系統性風險防范研究”(18GJB035)

作者簡介:張煜涵(1998-),女,山東成武縣人,學生,從事綠色金融、金融合作研究;任嘉嵩(1979-),男,山東莘縣人,博士,教授,從事國際金融合作、金融風險管理研究。