在基礎護理技術課程課堂教學中培養中職護生關鍵能力的思考

萬春

摘 要:中職教育要為社會主義現代化建設培養高素質技能型人才,不僅要重視學生專業能力的培養,更要加強其創新能力、合作能力等關鍵能力的培養。基礎護理技術課程為中職護生專業核心技能課程,在課堂教學中采用多種教學方式培養學生的關鍵能力,為實現與臨床崗位無縫接軌奠定了重要基礎。

關鍵詞:基護教學 中職護生 關鍵能力培養

課 題:《人格本位理念下中職生關鍵能力培養的策略研究》編號:ZJXH201902

關鍵能力的概念最早由德國勞動力市場與職業研究所所長梅騰斯(D.mertens)提出,對德國職業教育產生了重大影響,其指出職業教育不僅要注重知識和技能的學習,更要注重學生職業生涯的后續發展,培養學生跨專業的方法能力和社會能力。

一、關鍵能力國內外研究及內涵

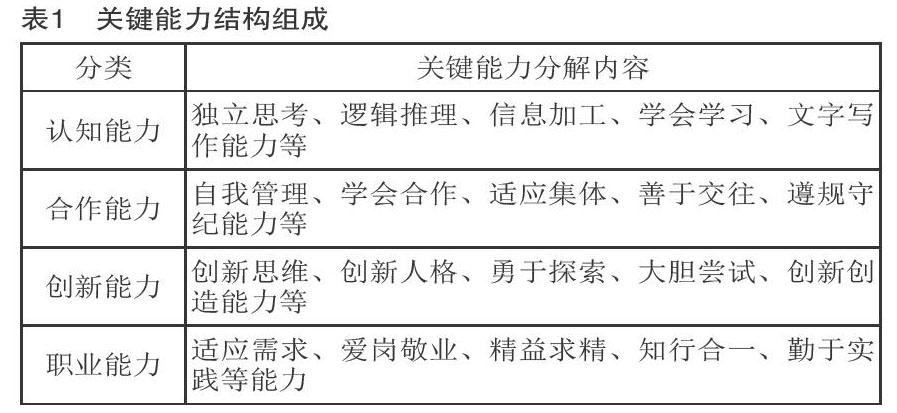

國內學者對關鍵能力的研究始于20世紀90年代末,姜大源先生率先提出“綜合職業能力”概念。2017年9月24日在國家《關于深化教育體制機制改革的意見》中說:“在培養學生基礎知識和基本技能的過程中,強化學生關鍵能力培養,主要包括認知能力,合作能力,創新能力,職業能力四種”(見表1)。

二、企業人才要求及筆者學校護生關鍵能力調查現狀

現代職教培養觀為工學結合、知行合一。職業教育要培育具有專業技能與工匠精神的高素質勞動者。習近平總書記在對職業教育的指示中提出,要樹立正確的人才觀,努力培養數以億計的高素質勞動者和技術技能人才。通過對筆者學校合作的醫院進行調研,統計出各醫院普遍重視護生的五大素質,即職業道德素質、專業技能素質、人際交往素質、良好的文化素質和更新知識的素質。

筆者學校學生為初中應屆畢業生,年齡在15~16歲,這一年齡段被心理學家稱之為“暴風驟雨期”。他們大多經歷中考失敗,由父母安排選擇職業教育,只是模糊地知道求學成敗關乎未來,但對自身專業認識不足及未來努力的方向又很迷茫,加之此年齡段容易沖動,三觀尚未完全形成,缺乏處理問題的能力,時常感到手足無措。他們經在校培養三至五年后直接走上社會勞動崗位,與本科生甚至是更高學歷的護理專業人才合作與競爭,因此培養他們的關鍵能力與現代企業需求相匹配尤為重要。

對筆者學校2016級護理5、6、7、8班進行關鍵能力問卷調查,共發放問卷221份,收回221份,并對問卷進行統計分析。結合護理專業特點,在上述四種關鍵能力中,認為認知能力最重要的占47%,認為合作能力最重要的占25%,認為創新能力最重要的占10%,認為職業能力最重要的占18%。通過調查發現,學生對自身關鍵能力評價不一,有些學生沒有充分理解關鍵能力內涵,在日常課堂教學中,作為授課教師對于如何培養護生的關鍵能力也值得深思。

三、在基礎護理技術課程課堂教學中學生關鍵能力培養的困惑

1.缺乏前期全面分析

前期分析包括教材分析、學情分析、授課內容分析等,教師作為引導者在學生關鍵能力培養過程中起著重要的作用。如果在教學中缺乏對學習整體的全面分析,不明確學生關鍵能力培養包括什么、如何培養以及在培養學生關鍵能力過程中會遇到哪些狀況及應對措施等,均會影響學生關鍵能力的培養效果。

2.部分教學內容、硬件設備與崗位需求脫離

教學內容是培養學生關鍵能力的重要載體,尤其是在基礎護理技術課程教學中。該課程為護理專業核心技能課程,所教授內容為護生以后適應崗位的必備技能。由于知識的更迭及臨床實際的快速發展,部分知識未能及時更新、學校部分硬件設備過于陳舊,若教師將多年不變的教材作為教學內容的全部,從不進行臨床實踐,會造成老師不了解臨床實際需求,讓學生照教材依葫蘆畫瓢地完成技能學習,教學內容與崗位需求的脫離定會影響課堂教學的效果,那么關鍵能力在課堂教學中的培養將變得舉步維艱。

3.教學方法單一、脫離學情

教學方法是呈現教學內容的重要媒介,合適的教學方法不僅能夠提高課堂教學效果,還能激發學生學習興趣,對學生關鍵能力的培養也至關重要。如果教師不能在充分分析學情的基礎上采取合適的教學方法,往往會出現教師講學生聽的課堂狀態,繼續沿用普通教育的教學方式,不僅不能體現“以學生為主體,教師引導”的教育理念,長此以往課堂效果不甚理想,對于學生關鍵能力的培養更是微乎其微。

4.教學評價方式過于片面

課堂教學的效果通過有效的評價得以體現,在評價手段中更多地采用理論考試為主,主要包括選擇、填空、簡答等題型。在答卷中只要與標準答案不符即為錯誤,忽視了護生在動態變化中進行發展的特點,護生的關鍵能力培養效果并不能單純依據一紙成績得以評價。另外,評價主體過于單一,主要由教師進行評價,雖然也有技能考核,但更多的是單純評價學生對技能的掌握情況,不能體現對關鍵能力的綜合評價。

四、在基礎護理技術課程課堂教學中培養學生關鍵能力的策略

1.明確關鍵能力培養內涵

教師在課程教學前期對護生關鍵能力培養進行深入、透徹的分析,明確培養目標,對學情及教學內容全面分析,在日常教學中注重滲透職業素養。課堂中可以進行分組教學,采用組內合作、組間競爭的方式來培養學生的合作能力及評判性思維,積極探索其他有效的課堂組織形式,促進學生關鍵能力的培養。

2.理論與實踐相結合

在日常教學中,教師要將知識重新進行整合,將理論知識與實踐進行有機結合,使抽象的知識具體化。教師要經常深入臨床實踐,學習臨床先進的技能與理念,并將其融入到日常教學中,將理論知識融于實踐,用實踐來鞏固理論學習,在完成基本知識、技能的授課之余,促進在校護生與臨床崗位的無縫對接。

3.豐富教學手段

教學手段的選擇直接影響課堂效果,進而影響護生關鍵能力培養的效果。在課堂教學中要改變傳統式的“灌輸式”教學方法,可采用任務教學法、情景教學法、頭腦風暴法、角色扮演等方法豐富課堂教學,同時融入信息化技術,采用微課、慕課等信息化手段來提高學生學習興趣。同時,在基礎護理技術課程教學中,吸取護理技能大賽的經驗,將SP(標準化病人)引入到傳統課堂,雖然SP不是真正的患者,但是可以按照事先準備好的案例及場景,通過其逼真的“演技”,扮演臨床病例,協助學生在接觸真正患者之前,掌握和提高臨床技能,學會與“患者”進行溝通,同時滲入職業素養,真正實現“做中學、做中教”。

4.合理制定護生關鍵能力評價標準

首先,教師要針對關鍵能力內涵進行統籌分析,制定清晰的評價標準,包括過程性評價及總結性評價,可具體化到每一個學期。其次,評價主體應多元化,不僅是教師評價,還應包括學生自評、互評、企業評價及社會評價多個方面,通過以上方面全面評價學生關鍵能力培養效果,幫助學生不僅能夠客觀地評價自身及他人,還能夠接受別人對自己的評價,全面提高自身認識。最后,學校應介入評價體系中,將對學生關鍵能力的評價結果作為學生順利進行下一階段學習的重要依據,對于評價不合格的學生采取一定措施,如延遲到下一學期學習,嚴格要求才能保證學生將自身的關鍵能力充分運用在在以后的職業生涯中。

在學生關鍵能力培養中,授課教師應不斷提高自身素養,不局限于課堂教學,應多深入到各級醫院調研學習,不斷完善自身職業能力,增強自身職業魅力。同時,幫助學生樹立培養關鍵能力意識,利用好課堂這一載體,進行教書育人,使其明白關鍵能力并不是一個抽象的詞匯,而是適應今后職業生涯的必要條件。

參考文獻:

[1]廖素清,曾江初.融“關鍵能力”培養與評估與英語課堂教學之中[J].湘潭師范學校學報,2008(3).

[2]殷燕.職業教育范式轉換視野下對“關鍵能力”培養的理性思考[J].現代職業教育,2017(25).

[3]李佳嘉.關于職業院校課堂教學中關鍵能力培養的思考[J].機械職業教育,2018(3).

(作者單位:山東省臨沂衛生學校)