生物炭用量對香樟幼苗移栽成活率及生長的影響

摘 要:為研究生物炭對紅壤旱地香樟幼苗移栽成活率及生長狀況的影響,開展了生物炭不同用量的試驗。結果表明,不同生物炭用量均可以提高樟苗移栽成活率、改善其生長狀況。當生物炭用量為600kg/hm2時,樟苗移栽成活率最高,達到86.1%;其苗高、地徑、根莖葉及總生物量最大,根冠比最小。但過量施用生物炭(900kg/hm2),對樟苗移栽成活率和生長狀況的改善作用微弱。

關鍵詞:香樟幼苗;生物炭;移栽成活率;生長

中圖分類號 S725.5文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2019)20-0065-03

Abstract:The effects of biochar application rate on transplanting survival rate and growth status of Cinnamomum camphora seedlings in upland red soil were studied. The results showed that the application of biochar could improve the transplanting survival rate and the growth status of Cinnamomum camphora seedlings. When the application rate of biochar was 600 kg/hm2,the transplanting survival rate of Cinnamomum camphora seedlings was the highest and reached to 86.1%;in addition,the height,ground diameter,root,stem,leaf and total biomass of Cinnamomum camphora seedlings reached maximum,respectively,while the ratio of root to shoot was the smallest. However,excessive application of biochar (900 kg/hm2) had weak effects on the transplanting survival rate and growth status of Cinnamomum camphora seedlings. The results will provide reference for optimizing the transplanting technology of Cinnamomum camphora seedlings.

Key words:Cinnamomum camphora seedlings;Biochar;Transplant survival rate;Growth

香樟(Cinnamomum camphora),又稱芳樟、油樟、樟木,屬樟科常綠大喬木,主要栽培于我國長江以南亞熱帶地區。香樟樹形雄偉、枝葉繁茂,是作為行道樹、庭蔭樹、風景林的優良樹種[1]。同時,香樟具有獨特氣味,其根、莖、葉、花、果、枝均富含芳香油,是生產天然芳樟醇的主要原料,因此具有很高的經濟價值[2]。香樟生產最常采用的栽培方式是扦插育苗而后移栽,目前學者關于香樟扦插育苗技術的研究較多[3-5],而關于育成幼苗大田移栽的報道卻相對較少。事實上,幼苗移栽也是香樟生產的重要環節,移栽成活率及樟苗長勢是決定香樟種植效益的關鍵所在。

南方紅壤旱地由于強烈的風化淋溶,其土壤酸度強、有機質匱乏、養分嚴重不足[6],香樟幼苗移栽后往往成活率較低,長勢較差,嚴重影響了后期的經濟效益,制約了農民種植香樟的積極性。生物炭作為一種新興的改土材料,近年來受到廣大農林學者的青睞。許多研究[7-8]表明,生物炭可有效改善紅壤性狀、促進植物生長,然而將生物炭應用在樟苗栽培上的研究卻未見報道。為此,本研究在紅壤旱地上開展小區試驗,探討生物炭不同用量對香樟幼苗移栽成活率及生長的影響,旨在為優化香樟栽培技術、加快香樟產業發展提供技術支撐和理論參考。

1 材料與方法

1.1 研究區概況 本研究在南昌工程學院生物技術中心實訓基地進行,東經116~01′27″,北緯28~41′50″N。該地區屬亞熱帶濕潤季風氣候,年均氣溫為17.0~17.7℃,年降水量為1600~1700mm。供試土壤為第四紀紅粘土母質發育而來的典型旱地紅壤,表層土壤(0~20cm)基礎性質為:pH4.35,有機質11.62g/kg,全氮1.23g/kg,全磷0.36g/kg,全鉀11.96g/kg,堿解氮75.3mg/kg,速效磷15.2mg/kg,速效鉀98.2mg/kg。

1.2 試驗設計 試驗設4個處理,分別為不施生物炭(CK)、施低量生物炭(T1,300kg/hm2)、施中量生物炭(T2,600kg/hm2)和施高量生物炭(T3,900kg/hm2),生物炭在樟苗移栽時全部基施。所有處理的化肥施用量均一致,在樟苗移栽時施三元復合肥(N-P2O5-K2O=15-15-15)1000kg/hm2,在樟苗移栽2個月后追施尿素(含N46%)150kg/hm2。試驗設3次重復,隨機區組排列,小區面積為12m2(3m×4m)。于2018年3月20日選擇長勢良好的1年生香樟無性系幼苗進行移栽,行距×株距=1m×1m,移栽密度為1萬株/hm2,移栽后離地10cm左右截干。

1.3 測定指標與方法 樟苗移栽后每隔30d測量全小區所有樟苗的苗高、地徑變化,2018年10月20日統計當年樟苗移栽最終成活率;同時每小區隨機取3株完整樟苗,帶回實驗室清洗干凈后按根、莖、葉分離,于70℃烘干后測定樟苗各部位生物量。

1.4 數據統計 所有試驗數據用Excel 2013進行處理,采用PASW Statistics 18.0進行方差分析(Duncan多重比較),采用Origin8.5作圖。

2 結果與分析

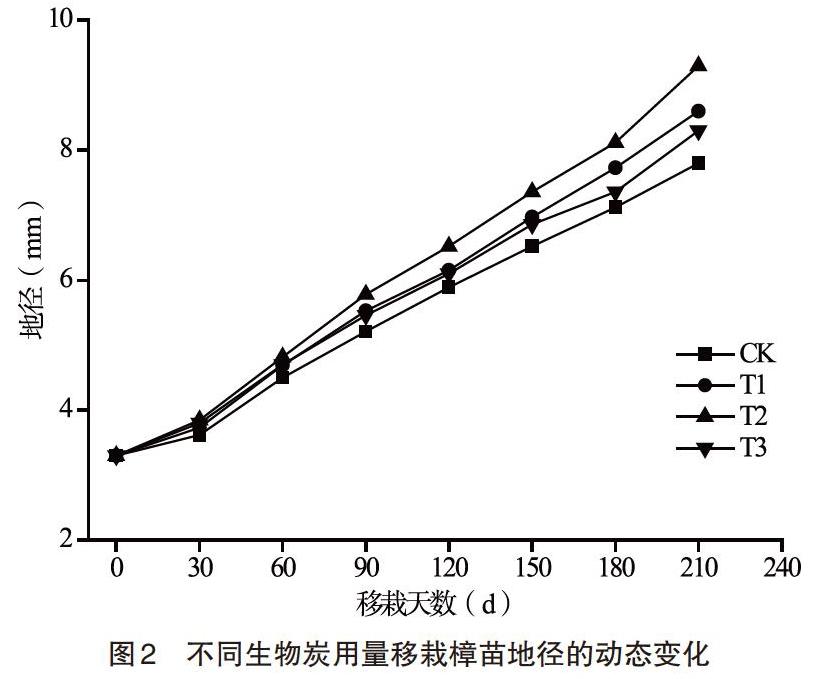

2.1 不同生物炭用量對移栽樟苗長勢的影響 施用不同量的生物炭對移栽樟苗苗高的影響結果如圖1所示。由圖1可以看出,隨著移栽天數的延長,各處理的樟苗苗高都呈逐漸增加趨勢,尤其是移栽60d后追施氮肥對樟苗苗高有較明顯的促進作用。在整個觀測期內,各處理樟苗苗高的大小順序基本為T2>T1>T3>CK;最后1次觀測時(2018年10月20日),T1、T2和T3處理的苗高相對于CK分別增加了7.4、12.9和5.4cm,增幅分別達到14.7%、25.7%和10.7%。

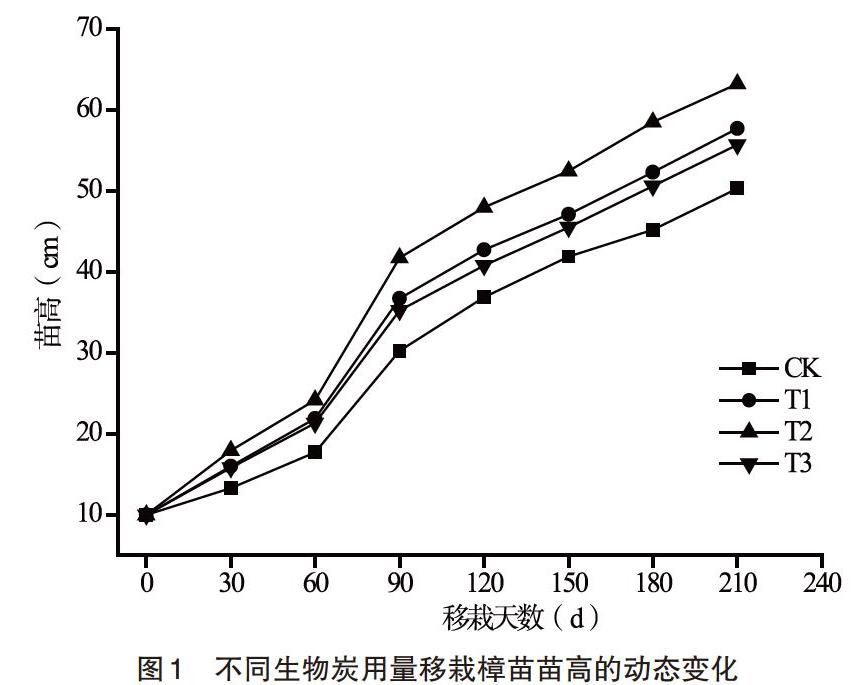

施用不同量的生物炭對移栽樟苗地徑的影響結果如圖2所示。由圖2可以看出,與苗高相似,各處理的樟苗地徑也隨移栽天數的延長呈逐漸增加趨勢,且各處理之間的差異逐漸加劇。在整個觀測期內,各處理樟苗地徑的大小順序也大體上是T2>T1>T3>CK;最后1次觀測時(2018年10月20日),T1、T2和T3處理的樟苗地徑相對于CK分別增加了0.8、1.5和0.5 mm,增幅分別達到10.3%、19.2%和6.4%。

2.2 不同生物炭用量對移栽樟苗成活率及生物量的影響 施用不同量的生物炭對移栽樟苗成活率及生物量的影響結果見表1。由表1可以看出,施用生物炭能顯著提高樟苗的移栽成活率,T1、T2和T3處理的樟苗成活率比CK分別提高了13.9、22.2和8.3個百分點。同樣,施用生物炭也能促進移栽樟苗的生長。與CK相比,施用生物炭處理樟苗的莖生物量、葉生物量、根生物量和總生物量分別提高了20.0%~44.2%、19.1%~47.5%、14.3%~28.0%和17.3%~38.3%;以T2處理的提高幅度最大,其次是T1處理,T3處理最小。而且,施用生物炭對樟苗地上部(莖和葉)生物量的提高幅度要大于地下部(根),這說明施用生物炭后土壤性質得到改善,更易促進移栽樟苗的萌發生長,從而造成根冠比顯著降低。

3 結論與討論

試驗結果表明,紅壤旱地進行香樟幼苗移栽時,在一定范圍內增施生物炭,可以提高樟苗的成活率,促進樟苗生長。生物炭用量為600 kg/hm2時效果最佳,過量施用生物炭(900kg/hm2)對樟苗的成活率和生長狀況的改善作用十分微弱。這可能是因為,一方面供試紅壤酸性較強(pH僅4.35),肥力較差,適量施用生物炭有助于緩解紅壤酸性,充分發揮施肥效應[9];但另一方面,香樟偏愛微酸性的黏質土壤,生物炭用量過大,會導致土壤堿度急劇增加,質地明顯疏松,不利于香樟生長。馬白菡等[10]研究發現,當土壤偏堿時,香樟的黃化速度與土壤pH呈正相關關系。因此,雖然普遍認為施用生物炭對改善旱地紅壤有著極好的效果,但應當根據不同植物偏好確定其合適用量。另外,本研究還發現,即便是最佳生物炭用量,對樟苗移栽成活率及生長狀況的改善幅度仍然較小。因此,還需要結合合理施肥、增施有機肥等措施開展更系統的研究,以進一步優化完善紅壤旱地上的香樟栽培技術。

參考文獻

[1]顏路明,郭祥泉.鹽堿脅迫對香樟幼苗根際土壤酶活性的影響[J].土壤,2017,49(4):733-737.

[2]王以紅,覃子海,吳幼媚,等.芳樟醇型樟樹選優與其無性系的含樟油性狀評價[J].西部林業科學,2010,39(2):18-21.

[3]張麗華,韓浩章,王曉立,等.不同栽培模式對蘇北地區香樟扦插效果的影響[J].北方園藝,2017,(6):65-69.

[4]肖祖飛,譚城城,劉香玉,等.童性、IBA和扦插季節對香樟綠枝扦插生根的影響[J].江西農業大學學報,2017,39(5):907-912.

[5]黎祖堯,張麗霞,陳尚钘,等.扦插方式對樟樹大田扦插成苗率和苗木生長的影響[J].林業實用技術,2014(9):80-83.

[6]張杰,張海燕,趙嬌,等.樟樹人工林對湘東退化紅壤性質及微生物碳源利用的影響[J].水土保持學報,2018,32(6):333-339.

[7]張祥,王典,姜存倉,等.生物炭對我國南方紅壤和黃棕壤理化性質的影響[J].中國生態農業學報,2013,21(8):979-984.

[8]林慶毅,應介官,張夢陽.生物炭對紅壤中不同鋁形態及小白菜生長的影響[J].沈陽農業大學學報,2017,48(4):445-450.

[9]李思平,曾路生,李旭霖,等.不同配方生物炭改良鹽漬土對小白菜和棉花生長及光合作用的影響[J].水土保持學報,2019,33(2):363-368.

[10]馬白菡,謝寶多.成土母質土壤(pH)對樟樹黃化病的影響[J].中南林學院學報,1992,12(1):49-56.

(責編:汪新國)