43份高結實率四倍體水稻米質檢測分析

鄭明 宋兆健 張獻華 劉育華 陳柏林 謝春甫 隗志松 朱永生 王群 曹國長 陳龍 汪德龍 蔡得田

摘要:對43份高結實率四倍體水稻(Oryza sativa L.)材料米質進行了檢測。結果表明,4份較優質的四倍體水稻材料有可能較快地育成優質達標的目標品種;43份四倍體水稻材料堊白度一、二、三等優質率均為0,這是下一步研究的重點和難點。

關鍵詞:水稻(Oryza sativa L.);米質;四倍體;檢測

中圖分類號:S511? ? ? ? ?文獻標識碼:A

文章編號:0439-8114(2019)20-0157-04

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2019.20.037? ? ? ? ? ?開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Detection and analysis of 43 high-seed-setting tetraploid rice

ZHENG Ming1,SONG Zhao-jian1,2,ZHANG Xian-hua1,2,LIU Yu-hua1,3,CHEN Bo-lin1,XIE Chun-fu4,KUI Zhi-song1,ZHU Yong-sheng1,3,WANG Qun1,CAO Guo-chang1,CHEN Long1,WANG De-long1,CAI De-tian1,4

(1.Wuhan Polyploid Biotechnology Co,Ltd,Wuhan 430345,China;2.Hubei University,Wuhan 430064,China;3.Wuhan Academy of Agricultural Sciences,Wuhan 430345,China;4.Xiaogan Academy of Agricultural Sciences,Xiaogan 432000,Hubei,China)

Abstract: The rice quality of 43 high-seed-setting tetraploid rice materials was detected. The results showed that 4 high-seed-setting tetraploid rice materials could rapidly develop high-quality target varieties. The chalkiness degree of 43 high-seed-setting tetraploid rice materials were 0, this was the focus and difficulty of the next research.

Key words: rice(Oryza sativa L.); rice quality; polyploidy inspection survey

在人類賴以生存的栽培作物中,既有二倍體如水稻、玉米、高粱、谷子、大麥、亞洲棉、白菜型油菜等,也有多倍體如小麥、甘薯、馬鈴薯、陸地棉、海島棉、花生、甘藍型和芥菜型油菜等[1-9]。只要掌握多倍體形成的規律,便可在較短的時間里創造出更多、更好的多倍體物種,為人類造福。自然界從低倍性物種進化到高倍性物種,需要千年、萬年甚至百萬年。已故遺傳育種學家鮑文奎經過30多年的研究,在20世紀60年代用普通小麥(六倍體)與黑麥(二倍體)雜交,成功地培育出異源八倍體小黑麥新物種,但當時多倍體水稻育種進展緩慢,主要原因在于兩個瓶頸問題:多倍體水稻誘導頻率低(5%)和多倍體水稻結實率低(<50%)。經過蔡得田團隊多年的努力,兩個瓶頸問題已經突破,特別是選育出2個多倍體減數分裂穩定性基因(Polyploid meiosis stability,PMeS)品系,它們不僅具有自身結實率較高(70%)的特點,而且能使它們的雜種一代具有75%以上的高結實率。1999年,蔡得田等[10]提出綜合利用無融合生殖異源多倍體化和體細胞雜交技術,以無融合生殖為基礎,結合利用優良基因、多倍體化和現代生物技術的21世紀水稻育種新戰略。2001年,張靜等[11]提出利用遠緣雜交和多倍體雙重優勢進行超級稻選育的新戰略。2003年,湖北大學示范種植水稻四倍體株系1 334 m2,較當時的超級雜交水稻兩優培九增產[12]。王愛云等[13]、馬永峰等[14]、蔣震濤等[15]概述了栽培稻與野生稻遠緣雜交和多倍體化在水稻育種中的應用,從理論上和實踐上證明遠緣雜交和多倍體化相結合的異源多倍體化是獲得高產優質水稻新品種的一條新途徑。由二倍體向多倍體,由品種間雜種向亞種間、種間雜種優勢利用的水稻育種的重大變革時期已經到來[16-22]。

多倍體水稻將是繼袁隆平院士的“超級稻”后,又一具有原創性的育種技術新途徑[23-30]。人工獲得的多倍體往往有不育的特性,選擇育性好結實性好的品系是一個很繁雜漫長的過程。本研究將比較符合育種目標的43份高結實率四倍體水稻材料,送至農業農村部食品質量監督檢驗測試中心(武漢)檢驗,對獲得的米質檢測結果進行分析,以期對田間選育者、遺傳育種相關人員提供參考。

1? 材料與方法

1.1? 材料

送檢材料是武漢多倍體生物科技有限公司在武漢科研育種基地的各類四倍體水稻材料中,選擇符合育種目標的材料,送至農業農村部食品質量監督檢驗測試中心(武漢)檢驗調查。

1.2? 調查方法

對43份高結實率四倍體水稻材料,提供稻谷樣品,送檢農業農村部食品質量監督檢驗測試中心(武漢)檢驗,獲得米質檢測結果。每份送檢材料,針對部標等級直接影響的7項指標進行分析,包括出糙率、整精米率、堊白度、透明度級、堿消值級、膠稠度、直鏈淀粉。

2? 結果與分析

2.1? 43份四倍體水稻高結實率材料米質檢測結果

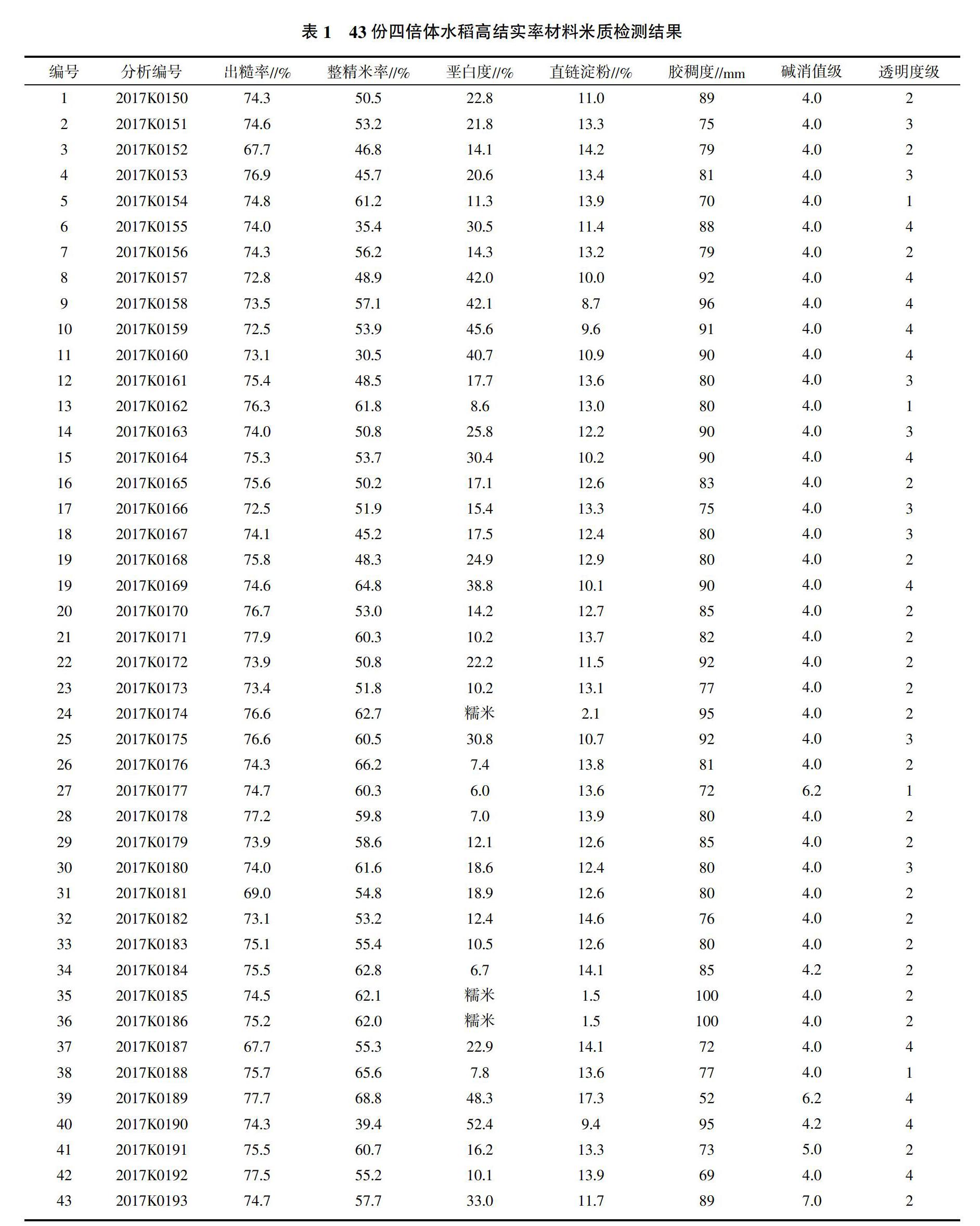

由表1可知,出糙率等級標準為一等(>81%)、二等(>79%)、三等(>77%)、等外(<77%),43份檢測材料一、二等優質率為0,三等優質率為9.30%,其余為等外90.70%。

整精米率等級標準為一等(>58%)、二等(>55%)、三等(>52%)、等外(<52%),43份檢測材料一等優質率為39.53%,二等優質率為13.95%,三等優質率為11.62%,其余為等外34.88%。

堊白度等級標準為一等(<1%)、二等(<3%)、三等(<5%)、等外(>5%),43份檢測材料一、二、三等優質率為0,其余為等外100%。

透明度級等級標準為一等(<1)、二等(<2)、二等及以下(>2),43份檢測材料一等優質率的9.30%,二等優質率為48.84%,其余為等外41.86%。

堿消值級等級標準為一、二等(>6)、三等(>5)、等外(<5),43份檢測材料一、二等優質率的為6.98%,三等優質率為2.33%,其余為等外90.70%。

膠稠度等級標準為一、二等(>60 mm)、三等(>50 mm)、等外(<50 mm),43份檢測材料一、二等優質率為97.67%,三等優質率為2.33%,其余為等外0。

直鏈淀粉分級標準為一、二、三等(<24%,且>13%)、等外(<13%,或>24%),43份檢測材料一、二、三等優質率為46.51%,其余為等外53.49%。

2019年5月1日正式實施新標準GB/T 1354-2018。新國標更注重消費者需求,關注食味品質、堊白度,對優質秈粳米保留了碎米(總量、小碎米)、加工精度、堊白度、品嘗評分值為定等指標,所有數值為最佳食用期內數值,并使用堊白度指標替代了堊白粒率。優質直鏈淀粉含量13.0%~22.0%。由此可見,2017K0176堊白度7.4%,在5.0%~8.0%之間,直鏈淀粉含量13.8%,在13.0%~22.0%之間。2017K0177、2017K0178、2017K0184堊白度在5.0%~8.0%之間,直鏈淀粉含量在13.0%~22.0%之間,食味品質好,加工精度好,品嘗評分值高。根據新標準GB/T 1354-2018,這4份材料達到了優質3級米標準,實現了四倍體黏稻優質米零的突破。

2.2? 4份較優質的四倍體水稻材料指標分析

4份較優質的四倍體水稻材料(編號為

2017K0171、2017K0178、2017K0189、2017K0192)與所有供試材料一樣,堊白度達標一、二、三等優質率為0,且編號2017K0171和2017K0178兩份材料僅有堿消值沒有達標,將這兩份材料針對性地設計育種,有可能較快地育成優質達標的目標品種。另外兩份材料各還有兩項指標不達標,2017K0189膠稠度和透明度未達標,要想將兩項同時改造成功,如果控制該兩項因素的遺傳內因有一定連鎖或相關連,則有目標的改良其育種難度要小些,如果控制該兩項因素的遺傳內因不連鎖或不相關連,則有目標的改良其育種難度會大得多。2017K0192堿消值和透明度未達標,要想將兩項同時改造成功,其育種關鍵也是控制該兩項因素的遺傳內因連鎖或相關連性,其成功將依賴于室內分子技術手段的前期處理和田間傳統育種的后期選擇。

3? 小結

43份高結實率四倍體水稻材料堊白度達標優質一、二、三等為0,這是下一步改造的重點和難點。同時,篩選出4份較優質的四倍體水稻材料,將依賴于室內分子技術手段的前期處理和田間傳統育種的后期選擇,有可能較快地育成優質達標的目標品種。

參考文獻:

[1] 何金華,程杏安,劉向東.同源四倍體水稻花粉母細胞減數分裂染色體構型及異常行為[A].中國細胞生物學學會第九次會員代表大會暨青年學術大會論文摘要集[C].2007.51-55.

[2] 陳才良,謝國生,蔡得田,等.南京11四倍體水稻無融合生殖現象初報[J].華中農業大學學報,1997,16(5):323-325.

[3] 晏春庚,李宗道.苧麻多倍體育種研究進展[J].湖南農業科學,1997(4):4-6.

[4] 劉雪紅,崔素芹,劉南南,等.冬棗多倍體育種研究進展[J].湖南農業科學,2011(18):6.

[5] 霍憲起,韓? 敬.秋水仙堿誘導三色堇多倍體的研究[J].湖南農業科學,2009(10):126-129.

[6] 黃群策,孫梅元,鄧啟云.多倍體水稻及其潛在價值[J].雜交水稻,2001,16(1):1-3.

[7] 北京市農業科學院多倍體小組.八倍體小黑麥的培育和試種[J].中國農業科學,1975,8(1):36-52.

[8] 周小鷺,李集臨.八倍體小黑麥與普通小麥雜交后代的細胞遺傳學研究[J].哈爾濱師范大學自然科學學報,2007,23(1):90-95.

[9] 蔡得田,陳冬玲,陳建國,等.多倍體水稻選育與進化育種學[A].全國作物遺傳育種學術研討會暨中國作物學會分子育種分會成立大會.2005年全國作物遺傳育種學術研討會暨中國作物學會分子育種分會成立大會論文集[C].武漢:中國作物學會分子育種分會,2005.110-120.

[10] 蔡得田,袁隆平,盧興桂.二十一世紀水稻育種新戰略Ⅱ.利用遠緣雜交和多倍體雙重優勢進行超級稻育種[J].作物學報,2001, 27(1):110-116.

[11] 張? 靜.特異多倍體水稻材料的胚胎學與細胞學研究[D].成都:四川農業大學,2001.

[12] 黃群策,代西梅.水稻同源多倍體的研究策略[J].雜交水稻,2006,21(2):1-4.

[13] 王愛云,陳冬玲,蔡得田.遠緣雜交和異源多倍體化技術在水稻育種中的應用[J].植物科學學報,2005,23(5):491-495.

[14] 馬永峰,陳建國,劉幼琪,等.水稻光溫敏不育系培矮64s二倍體與四倍體穎花性狀和劍葉性狀的比較[J].湖北大學學報(自然科學版),2002,24(4):359-363.

[15] 蔣震濤,范昆華,張建軍,等.水稻體細胞同源四倍體無性系誘導及遺傳特性[J].上海農業學報,1993,9(1):6-10.

[16] 劉建新,陳建國,陳冬玲,等.強優勢多倍體雜交水稻親本的生長特性和開花習性[J].中國農業科學,2008,41(11):3456-3464.

[17] 宋兆建,杜超群,胡亞平,等.栽培稻與疣粒野生稻雜種二倍體和四倍體的鑒定及比較[J].作物學報,2010,36(7):1144-1152.

[18] 黃雅琴,黃群策.稻屬植物染色體組多倍化的研究進展[J].中國稻米,2009(6):19-23.

[19] 劉建新,陳建國,陳冬玲,等.水稻秈粳雜種多倍體親本開花習性的研究[J].湖北大學學報(自然科學版),2004,26(3):248-252.

[20] 楊江主,陶大云,胡鳳益,等.非洲栽培稻形態生理及與亞洲栽培稻種間育性研究[J].西南農業大學學報,1997,19(2):145-147.

[21] 杜超群.栽培稻野生稻雜種及雜種多倍體的創造和研究[D].武漢:湖北大學,2006.

[22] 王? 建.水稻種間雜種花粉不育的細胞學研究和不育基因的精細定位[D].南京:南京農業大學,2013.

[23] 胡鳳益,陶大云,楊友瓊,等.栽培稻種間雜種營養優勢研究[J].西南大學學報(自然科學版),2002,24(2):146-150.

[24] 楊? 鶯.長雄野生稻和亞洲栽培稻種間雜種不育基因S44(t)的精細定位[D].昆明:云南大學,2013.

[25] 傅雪琳,劉向東,盧永根.亞洲栽培稻與短花藥野生稻種間雜交障礙觀察[J].華南農業大學學報,2013,34(3):287-291.

[26] 黃群策,代西梅,梁? 芳.同源四倍體水稻與非洲栽培稻雜交的后效性研究[J].雜交水稻,2005,20(4):66-68.

[27] 李守濤.栽培稻與長雄蕊野生稻雜種多倍體誘導及其后代育種學特性研究[D].武漢:湖北大學,2009.

[28] 張? 琦.稻屬基因組間異源多倍體(AACCDD,AACD)的創建和鑒定[D].武漢:湖北大學,2008.

[29] 劉如亮.基于SSR技術的稻屬不同野生稻基因組的比較研究[D].武漢:中南民族大學,2011.

[30] 祝劍峰.異源多倍體水稻(AACCDD)的胚胎學與生殖不育性的研究[D].武漢:湖北大學,2006.