利用地下空間助力發展綠色建筑與綠色城市

錢七虎

(解放軍理工大學國防工程學院, 江蘇 南京 210007)

0 引言

當今世界迎來了綠色發展時代,習近平總書記提出的綠色發展理念是習近平新時代中國特色社會主義思想的主要組成部分。黨的十八大以來,黨中央提出了一系列治國理政新理念、新思想、新戰略,把生態文明建設和綠色發展提到新的戰略高度;黨的十八屆五中全會更是把綠色列入中國國家建設發展的五大理念之中。中國的綠色發展正在進入世界綠色發展的先進行列。地下空間是一個巨大而豐富的空間資源,對其進行合理開發利用能夠促進我國的綠色發展。本文從節約土地、利用地熱能、節水、綠色城市基礎設施(包括綠色客運城市交通和城際交通,未來城市貨運交通,綠色城市污水、雨洪蓄排系統,綠色城市垃圾集運和處理系統,智慧地下綜合管廊,城市智慧行車系統)等方面分析說明如何利用地下空間發展綠色建筑與綠色城市,并介紹如何進行地下空間的開發規劃。

1 綠色建筑與綠色城市

綠色建筑和綠色城市的定義在國際上尚無共識。

1.1 綠色建筑

根據《綠色建筑評價標準》[1],綠色建筑是指在建筑的全壽命周期內,最大限度地節約資源(節能、節地、節水、節材),保護環境和減少污染,為人們提供健康、適用和高效的使用空間,與自然和諧共生的建筑。簡而言之,即“四節一環保”的建筑。

1.2 綠色城市

綠色城市一方面是“綠色建筑規模化的一個必然結果”;另一方面,因為城市要素除了建筑之外,還包括交通等城市基礎設施以及自然環境和社會環境等,所以其內涵還應擴展到其他城市要素。綠色城市的實質可概括為: 實現更高水平的生態平衡,大幅減少環境污染并使自然資源得到更為合理的配置,同時形成可持續的生態安全保障體系,從而降低城市發展成本,建立起一種自然與社會高度和諧融合、功能高度復合的城市模式。

與綠色建筑的概念相比,綠色城市在節約資源、能源、保護自然之外還加入了社會學范疇的概念,將在西方城市規劃領域一直關注的犯罪率、鄰里交往、社會和諧發展等命題也一并納入。二者關系為: 綠色城市=綠色建筑+綠色城市基礎設施+綠色城市自然環境(藍天、綠水、青山、凈土)+綠色社會環境。綠色城市的目標是促進城市可持續發展,提高城市的宜居水平。

2 利用地下空間發展綠色建筑與綠色城市

2.1 節約土地

我國現行耕地紅線為1.2億hm2(18億畝),而既有耕地為1.239億hm2(18.58億畝),城鎮化發展面臨無地可用的困境,解決土地問題存在必要性與緊迫性。因此,需要推動地上地下2個城市建設,破解城市發展空間不足的問題。

城市節約土地的一個主要方面在于宏觀上努力實現土地的多重利用。土地的多重利用可沿2個方向實施: 1)城市無建筑土地的額外利用; 2)城市已建成區域的緊密化和功能變化。開發利用地下空間,即把城市交通(地鐵和軌道交通、地下快速路、越江和越海灣隧道)盡可能地轉入地下,把其他一切可以轉入地下的設施(如停車庫、污水處理廠、商場、餐飲、休閑、娛樂、健身等)盡可能建于地下,就可實現土地的多重利用,提高土地利用效率,實現節地的要求[2]。

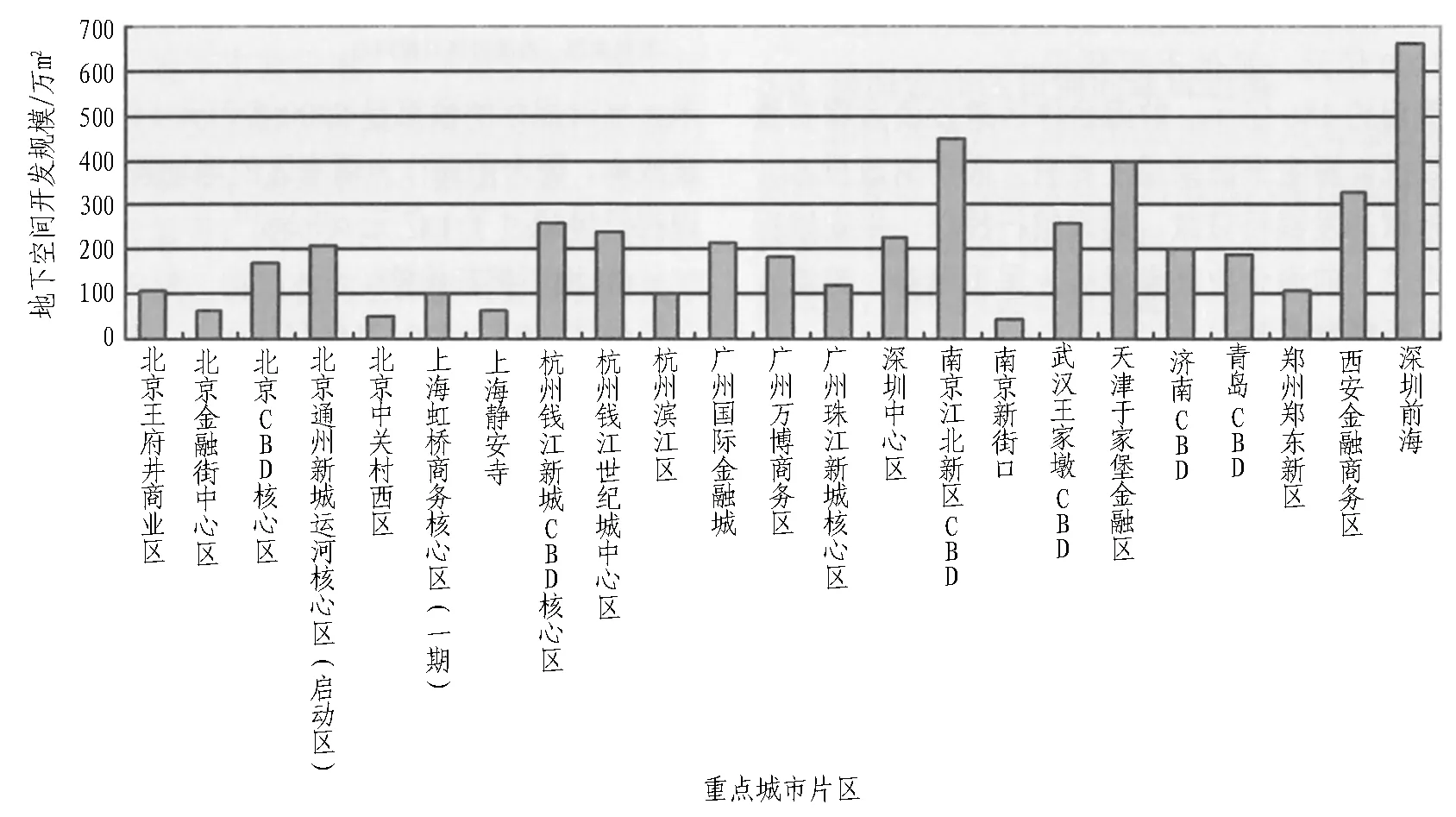

地下空間潛力巨大,能為節約土地提供良好的條件。我國已有許多城市對地下空間進行了開發利用,如南京的玄武湖隧道、九華山隧道,深圳的前海合作區;深圳的福田地下交通樞紐是國內最大的“立體式”交通綜合換乘站,匯集了地鐵2、3、11號線,以及廣深港客運專線福田站,是集城市公共交通、地下軌道交通、長途客運、出租小汽車及社會車輛于一體并與地鐵竹子林站無縫接駁的立體式交通樞紐換乘中心,地下樞紐空間總建筑面積約13.73萬m2,相當于192個足球場的面積;杭州錢江新城核心區地下城以波浪文化城(10萬m2)和地鐵1、2 號線換乘站為骨干,地下空間總量達到200萬m2。據初步統計的最新數據,北京、上海、深圳地下空間開發規模分別達到9 600萬、9 400萬、5 200萬m2,近5年平均增長分別為410萬、650萬、680萬m2。我國部分重點城市片區地下空間開發規模見圖1,地下空間開發強度見圖2。

圖1 中國部分重點城市片區地下空間開發規模

圖2 中國部分重點城市片區地下空間開發強度

2.2 利用地熱能

2.2.1 低密度地熱能源(地溫能)

2.2.1.1 地下換熱系統

地溫能指的是地層中溫度小于25 ℃的地層熱能。當到達地下一定深度時(5 m以下),四季的地層溫度保持在一穩定值,此時把傳統空調器的冷凝器或蒸發器直接埋入地下,利用傳熱循環介質與大地進行熱交換,從而提取地溫能,形成地下換熱系統。地下換熱系統可埋設在地下結構的基坑圍護結構(地下連續墻、排樁內)、基礎底板下、樁基(鉆孔灌注樁、預制樁、PHC樁等)內;可埋設在新奧法施工的隧道襯砌內或以能源錨桿的形式埋設在其圍巖中;也可埋設在地鐵區間隧道內、地下輸水管道內[3]。隧道結構內埋管換熱器工作原理見圖3。

圖3 隧道結構內埋管換熱器工作原理示意圖

Fig.3 Sketch of working principle of buried tube heat exchanger in tunnel structure

2.2.1.2 能源隧道

能源隧道是指一種利用隧道襯砌內的熱交換管路來提取隧道空氣熱能或隧道圍巖中的地熱能,實現隧道附近建筑的供熱/制冷服務的技術,見圖4。

圖4 能源隧道示意圖

能源隧道工作原理是: 熱交換管由分、集水管與地源熱泵前端相連,形成封閉系統,系統內注滿循環介質(含防凍液),在水泵的驅動下,熱交管內的循環介質在管內循環流動,吸收圍巖中的地熱能或空氣熱量,經熱泵提升后,用于隧道內部或者周圍建筑物的制冷/取熱。能源隧道具有以下優勢: 1)具有結構和暖通雙重功能,比傳統空調系統節能30%以上; 2)節能環保,無噪音污染,占地少,成本低; 3)能解決寒區隧道的凍脹和結冰等病害問題。

2.2.1.3 工程實例

1)奧地利政府資助的能源地鐵車站示范工程1984—2004年樁基埋管數量變化如圖5所示。該車站位于Lainzer隧道LT24區,一共有59根樁基內埋設熱交換管,鉆孔灌注樁樁徑為1.2 m,樁長平均為17.1 m,利用6臺熱泵為附近一所學校供暖。在長期供暖的情況下,車站能提供150 kW的熱負荷,一個供暖季度可提供2.14×108kW·h的能量,天然氣的使用量每年減少34 000 m3,使每年CO2排放量減少30 t。與傳統的靠燃燒天然氣供暖的方式比較,可使學校每年用作取暖的費用降低1萬美元。

圖5 奧地利能源地鐵車站工程樁基埋管數量變化

Fig.5 Quantity changes of buried pipes in Austrian energy metro station project

2)瑞士Grabs的PAGO公司辦公樓采用570根樁基內埋設熱交換管,平均樁長12 m,以4個能源樁為一組,呈方型頂角安裝,四邊間距為1.4 m。每延米樁基冬天可獲得35 kW·h的熱量,夏天獲得40 kW·h的冷量。

3)上海自然博物館新館位于上海市靜安區靜安雕塑公園內,近北京西路、石門二路,占地面積約為12 000 m2,總建筑面積約為45 086 m2,其中地上建筑面積為12 128 m2,地下建筑面積為32 958 m2。建筑總高度為18 m,地上3層,地下2層,采用地源熱泵系統承擔建筑部分夏季冷負荷以及冬季熱負荷。夏季土壤換熱器最大熱負荷為1 639 kW·h,冬季土壤換熱器最大熱負荷為1 178 kW·h。

工程采用灌注樁和地下連續墻內埋管2種形式。其中,灌注樁內埋管393個,平均樁長為45 m,采用W型埋管;地下連續墻內埋管共452個,采用W型埋管。灌注樁及地下連續墻內埋管布置見圖6。

圖6 灌注樁和地下連續墻內埋管布設圖

Fig.6 Layout of cast-in-place piles and buried pipes in diaphragm wall

上海自然博物館已于2015年投入運營,該館采用了地下結構內埋管熱交換系統,初投資比傳統的冷水機組+鍋爐系統增加210.2萬元,但該系統利用地溫能實現了建筑制冷和供暖,年運行費用可節省22.3萬元,動態投資回收期為11.98年;該系統利用清潔的地溫能,每年可節約117.7 t標準煤,減排CO2195.5 t。上海中心大廈裙樓、上海世博軸和上海富士康大廈等國內重大工程均采用了地下結構內埋管熱交換系統。

4)某過江隧道在地下連續墻內設置埋管換熱管路,來提取地源的地熱能,實現隧道附近建筑的供熱、制冷。隧道連續墻最大埋深60 m,連續墻每段長度為5 m;60 m深度位置土壤層溫度為16.5~17.5 ℃;采用單U型盤管,De32PE塑料管,埋深按平均55 m計算,盤管間距2.5 m。地下連續墻內埋管直接綁扎在地下連續墻的主筋上,與地下連續墻一起形成換熱構件,省去了鉆孔費用,且具有傳熱效果好、穩定性和耐久性好、不占用額外的地下空間等優點。

隧道江北段管理養護中心用房面積約為4 409.65 m2,利用連續墻埋管及熱泵機組進行供暖與制冷,參數如下: 1)制熱量265 kW; 2)制冷量485 kW; 3)單U型盤管,De32PE塑料管; 4)需要埋管的連續墻長度共120 m; 5)總投資約120萬元(含埋管換熱器、熱泵機組、水泵及管道等費用); 6)節約電能約23.5萬 kW·h/年(按年運行時間5 000 h)。隧道江南段參數如下: 1)單U型盤管,De32PE塑料管; 2)可埋管的連續墻長度共1 300 m; 3)埋管總散熱量2 800 kW; 4)總投資約850萬元(含埋管換熱器、熱泵機組、水泵及管道等費用); 5)節約電能約235.2萬 kW·h/年(按年運行時間5 000 h)。

5)科羅拉多安裝地源熱泵系統后,每個家庭可降低電力峰值需求、節約能源和減少CO2排放10%~30%。

6)上海世博軸采用6 000根能量樁,是目前世界上單體能量樁用量最大的工程。其節能情況見表1。

2.2.1.4 未來發展情況

目前,地源熱泵正進一步與太陽能結合。通過太陽能的輔助供熱,可實現系統向地下排熱與取熱的平衡,從而使得地下溫度場保持穩定,既可以克服單獨使用地源熱泵時,土壤溫度場不斷降低(或升高)后不能有效恢復的局限性,又可以克服單獨使用太陽能空調系統時,太陽輻射受天候因素制約的局限性[2-3]。

表1 世博軸節能情況

2.2.2 淺中層地熱能(溫泉)

河北省地熱能資源總量位居全國第二位,2015年地熱資源開采量突破1.1億m3,地熱供暖面積達到6 300萬m2。其中,雄縣位于河北省保定地區,是國內首個通過地熱供暖實現“無煙城”的縣城,擁有享譽全國的“雄縣模式”。雄縣地熱資源分布面積廣,出水量大,水溫高,現如今地熱集中供暖面積已占城區集中供暖面積的85%,覆蓋縣城80%以上的居民小區,每年可減少CO2排放量12萬t。在收費方面,雄縣居民地下水取暖費用為16元/m2,相較之前燃煤取暖25元/m2的費用更為便宜。

從投入與產出方面分析,地熱取暖前期投入較大,后期的年收益率穩定。因此,應推廣和提升“雄縣模式”,在集中成片供暖的基礎上,在新興城鎮中打造以地熱為主的“綠色熱網”,解決北方中、小新興城市和農村冬季供暖的問題,減少燃煤燃燒對空氣造成的污染。

2.2.3 深層地熱能(干熱巖)

我國干熱巖資源居世界前列,陸域干熱巖資源量為856萬億t標準煤,其中青海共和盆地3 705 m深鉆獲得236 ℃的高溫干熱巖體。我國已成功在陜西省內進行了干熱巖用于供熱的商業應用——長安信息大廈2013年共計3.8萬m2應用干熱巖供熱,效果良好。按照2%的可開采資源量計算,我國可開采干熱巖量相當于17萬億t標準煤,為2016年全國能源消耗量(43.6億t)的近4 000倍。至“十三五”末,地熱能年利用量相當于替代化石能源7 000萬t標準煤,減排CO21.7萬億t。

國際上有美國、澳大利亞、日本、德國、法國等進行了干熱巖發電試驗研究項目。美國Los Alamos實驗室在卡爾德拉的芬登山上建成了一個10 MW的HDR(深層干熱巖)發電站,該電站主要由2個深度為3 000多m的鉆孔及其連通孔組成,冷水由一個鉆孔灌入,另一個孔產生200 ℃蒸汽,進入汽輪機發電。我國也已開始干熱巖發電的相關研究。

2.3 節水

我國水資源比較短缺,地下空間可以用來解決水資源問題。

2.3.1 雨水

1)世博軸自來水日用量約為2 000 m3/d,利用雨水時,自來水日用水量降低為1 100~1 200 m3/d,回用雨水用水量約800~900 m3/d。據此,在可利用時段里,自來水替代率約為(800~900)/2 000=40%~45%。經處理雨水主要用途為衛生器具沖洗、綠化澆灌等。世博軸雨水收集處理綜合利用技術見圖7,處理流程見圖8。

圖7 世博軸雨水收集處理綜合利用技術

Fig.7 Comprehensive utilization technology of rainwater collection and treatment on Expo Axis

圖8 世博軸雨水處理工藝流程圖

2)西沙群島上修建了可采集雨水達14萬t的地下貯水工程。通過技術處理,已達到國家飲用水衛生標準,從而結束了吃水靠大陸船運的歷史。

3)北京每年6—9月份降水中,可利用的雨水為2.3億m3,相當于城區全年用水量的1/5多。為積蓄雨水,北京籌劃開工修建70個地下小水庫,新建公園將首先考慮建設雨水收集利用設施,工程可攔蓄洪水3 559萬m3。

4)名古屋、大阪、福岡等地的大型建筑物下都設置了雨水利用裝置,名古屋體育館每年利用雨水3.6萬m3。

2.3.2 再生水(中水)

再生水主要是指城市污水或生活污水經處理后達到一定的水質標準,可在一定范圍內重復使用的非飲用水,也稱中水。

1)北京2010年再生水利用量達6.8億m3,占總用水量的19%,但利用率僅為60%,“十三五”期間計劃將全市再生水用量提升到每年12億m3。

2)天津自2002年正式啟動再生水管網建設以來,已鋪設了400多km的再生水管道。目前天津已建成再生水廠8座,全年再生水回用約2 500萬t,大部分用在大型工業項目中,還有河西梅江居住區和南開水上公園周邊一些小區也用上了再生水。

3)日本再生水利用量達1.3億m3。

3 綠色城市基礎設施建設

建設綠色城市,還要進行綠色城市基礎設施的建設。過去由于只注意城市“面子”建設,采用管線直埋、城市排水系統按一年一遇暴雨重現期設計、污水不經處理直排、垃圾傳統填埋、空氣降污減排不控制、公交系統嚴重滯后等粗放發展模式,釀成“里子”城市地下基礎設施建設短板的惡果: 霧霾、交通擁堵、城市內澇、垃圾圍城、垃圾山坍塌和泥石流、城市空氣污染和霧霾嚴重、城市地面地下水系和土壤嚴重污染等“城市病”叢生。

建設城市地下空間是轉變城市發展方式、治理“城市病”并建設綠色城市的主要著力點。因此,應以地下綜合管廊、海綿城市為主要契機,注意城市“里子”建設的集約綠色可持續發展模式,即: 1)地下綜合管廊; 2)海綿城市六字方針(滲、滯、蓄、凈、用、排)、雨洪地下儲蓄和排洪、地下水銀行; 3)污水地下集運和地下污水處理廠; 4)垃圾地下集運、衛生填埋和焚燒處理; 5)雨水、再生水的利用; 6)科學提高城市交通供給能力(發展大運量快速公交系統、發展地下快速路和物流系統); 7)地下低密度能源利用——地源熱泵系統。從而解決交通擁堵、空氣霧霾、城市內澇、城市水系和土壤污染、水資源短缺、地下超采漏斗區等問題。

3.1 綠色客運城市交通和城際交通

3.1.1 城市及城際客運交通發展方向

綠色交通要求少占地、低能耗、無污染(電驅動)。未來的城市客運交通以地下軌道交通為主,能夠實現少占地、無污染,其中低速磁懸浮由于其能耗低,為城市客運交通最佳選擇;未來的城際客運交通應發展地下高速磁懸浮,其速度可達到600 km/h以上(輪軌<400 km/h),且能耗最低。

3.1.2 地下快速路

地面交通存在以下3個問題: 1)限購限行,利少弊多,不能持久; 2)“存量”不減、“增量”攀升,中心城區地面已無地(路)可建; 3)國外曾做過倫敦中心區地面交通供給能力的模擬測算,其結果是即使把倫敦中心區所有建筑架空,其下層地面全變成道路,也不能解決交通擁堵問題。因此,僅大力發展軌道交通不能從根本上解決交通擁堵,即使是軌道交通相當完善的發達國家大城市,如倫敦、東京、芝加哥、馬德里、莫斯科等,也困擾于交通擁堵。東京公共交通出行比例達到了60%,地鐵建設里程已達300 km(地鐵集中于城市中心區,線路里程僅占軌道交通總里程的1/10),仍然沒有解決交通擁堵;倫敦的第一條地鐵建成于1863年,至今已建成地鐵里程達439 km,但仍然要收取“交通擁堵費”以緩解擁堵之苦。

20世紀末、21世紀初,國際上很多發達國家的特大城市和有識之士把“治堵”目光轉向了“地下快速路”和“地下物流系統”。美國波士頓于1994年開始拆除高架路,10年建成了8—10車道的地下快速路;東京正在建設中央環狀地下快速線,新宿線已于2007年通車,品川線正在建設;新加坡地下道路系統(SURS)長15 km,為環形4車道,造價48億美元,承擔城市中心區交通量的40%,長9 km的新加坡KPE地下公路目前已建成;馬德里已建成36 km的地下快速線;悉尼已建成4條共11.4 km的地下快速線;布里斯班已建成2條6 km地下快速線;巴黎已建成20 km地下快速線,并已完成二代城市地下快速路網設計;莫斯科在三環線中建成了3.6 km地下快速線。

國內大城市的地下快速路建設也已初見端倪,并在緩解交通擁堵問題上發揮了明顯作用。南京已建成玄武湖地下快速路、城東干道地下線和內環線地下路;上海正在建設“井”字形通道方案,其中地下線26 km;深圳已建成港深通道的7 km地下快速路。深圳前海的地下空間規劃建設在地下車行系統方面,將構建“地下快速路+地下環路+地下車庫”的三級地下車行系統,海濱大道、媽灣跨海通道地下道路以分離過境交通為主,以服務區域到發交通為輔;聽海路服務于區域到發交通,從而有效改善前海地面交通環境,緩解城市中心區和小街坊路網交通壓力。

地下快速路的天然優勢是全天候,在暴風、雨雪和大霧等最容易造成地面交通擁堵的天氣最能發揮作用,在我國城市建設用地嚴格控制和大城市人均道路指標普遍偏低的情況下,非常適合我國地少人多的國情[3]。此外,城市地下快速路系統以及地下物流系統的建設也必將為消除汽車尾氣對城市空氣的污染以及噪聲污染作出重要貢獻。

3.2 未來的城市貨運交通

科技創新轉變城市交通運輸方式還包括地下物流系統,以替代城市貨車限行的行政措施,將城市貨運逐步并最終轉移至地下。地下貨物運輸系統,又稱地下物流系統(ULS),是基于城內運輸和城外運輸的結合。城外貨物通過各種運輸手段運到城市邊緣的物流園區(CLP),經處理后由CLP通過ULS輸送到各個終端。它以集裝箱和貨盤車為基本單元,以自動導向車(AGV)為運輸工具。

根據世界經濟合作與發展組織2003年統計,發達國家主要城市的貨運占城市交通總量的10%~15%,在“世界工廠”和到處是建設工地的中國則為20%~30%,而在當今電子商務、快遞和送快餐發達的中國,這個比例還要高。貨運交通轉入地下必將對緩解交通擁堵作出重要貢獻。

3.2.1 港城地下物流系統

傳統的港口集疏運模式以公路集卡運輸為主,需要穿越城市,占用城市道路資源,客貨交通相互影響,帶來了交通擁堵、環境污染等問題。因此,需要更集約化、可持續發展的集疏運新模式——地下集裝箱物流系統,以解決港城矛盾,即將原先分散進入港口的貨物,首先集中在外圍物流綜合樞紐,再通過地下專用貨運通道集約化轉運到港口,實現高效率、規模化運輸。從而有效避免集裝箱卡車穿越城市,釋放地面資源,不影響中心城交通、環境。

3.2.1.1 上海港集裝箱集疏運分析

上海港是國際集裝箱遠洋干線港,連續多年保持集裝箱吞吐量世界第一。2009年以來,上海港集裝箱吞吐量增幅基本保持在20%~30%;2012年上海港集裝箱吞吐量達到3 253萬標準箱(TEU),位居世界第一;2016年吞吐總量達到3 713.3萬TEU,超過所有歐洲港口集裝箱吞吐量總和;根據《上海港總體規劃》預測,2020年上海港集裝箱吞吐量將達4 000萬TEU[4]。

2015年, 上海港集裝箱各集疏運方式中,公路集疏運占54.8%,水路集疏運占45.0%,鐵路集疏運占0.15%;2020年,預測水水中轉占50%,公路集疏運占48%,鐵路集疏運占2%。分析可知: 上海港公路集疏運比例過高,方式單一;外環線和郊環線的集卡交通量較大,特別是外環線的東段和北段,以及郊環線北段,最高斷面達60 000~70 000 pcu/12;北部地區集卡流量集中,高等級道路供給不足;越江通道能力不足[4]。

上海港集裝箱集疏運最主要的問題是集疏運比例不合理,公路運輸比例過大[4]。首先會引發交通問題: 1)公路運輸比例大,現有道路不足以提供通行能力,集卡為趕船期,只能提前前往港區附近; 2)港區附近停車位不足,提前到達的集卡在路邊無序停靠; 3)無序停靠的卡車占用路面資源,進一步降低通行能力,造成惡性循環。另外,還會引發環境問題: 運輸結構失衡,過渡依賴公路運輸,帶來嚴重環境污染及能源消耗,使得上海港的快速發展對“節能減排”工作造成巨大的壓力。據測算,2016年上海港集裝箱集疏運的能源消費量約10.5億L柴油,折合標準煤約131.25萬t,排放CO2約286.47萬t;最新數據顯示,2019年集裝箱吞吐量肯定超過4 000萬TEU。

3.2.1.2 國外典型集裝箱運輸系統

1)阿拉米達走廊(Alameda Corridor)位于美國加州南部,為專用疏港貨運的地下鐵路,長32 km,南端連接圣佩羅港灣并延伸到洛杉磯—長灘港區內,北至洛杉磯市內與干線鐵路交匯,并與鐵路公司的編組站及集裝箱樞紐場站連接。鐵路線從地下穿越市區,代替了原來包含200 多個交叉口的通道,緩解了港城交通矛盾,減輕了公路擁堵,減少了卡車和列車停留造成的廢氣排放,并使鐵路運輸時間從數小時縮短到40 min。

2)比利時安特利普港采用地下集裝箱運輸系統連接港區,承擔斯凱爾河(Scheldt)左右兩岸集裝箱運輸。其專用通道運輸能力為: 單向管,運行速度7 km/h,全年可處理200萬TEU;若運行速度提高至15 km/h,全年可處理400萬TEU。

3.2.2 城市地下立體智慧物流系統

3.2.2.1 背景

諾貝爾經濟獎得主斯蒂格利茨的預言正在成為現實: 20世紀信息技術的創新將在21世紀引發社會經濟最偉大的變革。互聯網技術正在改革世界,其改造的第一個傳統行業是商貿流通業: 通過電子商務進入銷售互聯網時代,引發第四次零售業革命。電子商務的革命正在循著商業的脈絡接口向上下游延伸,向下游延伸的結果是帶動了現代物流服務由toB(面向企業)向toC(面向客戶)變化,新物流使制造端與客戶端無縫鏈接;向上游延伸,正在推動工業4.0——智慧制造(個性化和定制化)發展。

新零售與新物流的關系如下[5]: 1)新零售推動城市物流需求爆發增長。單位與居民物品物流總額近10年增長20多倍,是增長最快的領域。據羅蘭貝格等機構分析,同城O2O到2020年將達到1萬億市場規模。2)新物流是新零售的基礎設施。新銷售核心是新物流,沒有新物流保證,新銷售就是空中樓閣。

3.2.2.2 智慧物流

針對城市區域,應建設城市級的系統化、網絡化的地下物流運輸系統,以解決城市物流配送、垃圾運輸等問題。交通需求激增帶來的地面車輛、車次數量巨增是導致城市交通擁堵的主要原因,其中對貨物物流的需求增長占較大份額。2014年我國僅快遞業務量已達140億件,同比增長52%;2018年增為505億件。例如北京,按常規的車輛換算系數,貨運車輛占用道路資源的40%。城市中大氣污染物約60%來自機動車排放,機動車成為城市PM2.5的最大來源,交通也已成為城市噪聲的最大污染源。世界經合組織在《配送: 21世紀城市貨運挑戰》報告中指出: 貨運對城市污染的占比達40%~60%,因為1輛重卡污染排放量相當于100輛小汽車(陳吉寧市長認為相當于200輛)。

智慧物流具有以下特點[5]: 1)智慧化平臺——數據驅動,智慧布局; 2)數字化運營——倉儲管理系統、運輸管理系統等; 3)智能化作業——菜鳥全自動智慧倉儲基地; 4)智能化作業——菜鳥機器人。(詳情掃描二維碼)

智慧物流無法突破的瓶頸如下。1)受交通擁堵、交通管制和天氣(雨、雪、臺風)影響,配送時間和配送效率的要求無法滿足; 2)由于單位和居民物流總額出現爆發式增長(近10年增長20多倍),同城O2O到2020年將達到1萬億市場規模,城市地面配送使交通擁堵加劇,使已經進入“擁堵時代”的中國城市無法承受; 3)在尾氣污染已成為城市空氣污染元兇的今天,物流的地面貨車與摩托車配送對城市霧霾的加劇將使社會無法承受。陳吉寧市長說:“ 1輛超標重型柴油車相當于200輛小汽車的排放”(2017年1月6日大氣污染防治媒體見面會); 4)當前最后1 km的快遞和外賣主要是摩托車配送,其突出問題是: ①由于企業、醫院、居住小區等均不讓快遞員進入,造成門口快遞車輛亂停亂放,甚至堆滿了物品,社會影響很大;②摩托車配送時不遵守交通規則,違規行駛嚴重,影響了城市交通秩序,造成了交通事故,社會影響嚴重。

3.2.2.3 城市地下智慧物流配送系統[4]

地下物流系統是指運用自動導向車為承載工具,通過大直徑地下管道、隧道等運輸通路,對固體貨物實行運輸及分揀配送的一種全新概念物流系統。

在城市,物流配送中心與地下物流系統樞紐相結合,或者地下物流系統的物流配送中心和大型零售企業結合在一起,實現網絡相互銜接。客戶在網上下訂單以后,物流中心接到訂單,在地下進行客戶貨物的專業倉儲、分揀、加工、包裝、分割、組配、配送、交接、信息協同等基礎作業或增值作業,通過地下管道物流智能運輸系統和分揀配送系統進行運輸或配送。也可以與城市商超結合,建立商超地下物流配送,在物流規模爆發式增長情況下,有利于城市“減肥”、節能、貨物保存。

地下物流系統末端配送可與居民小區建筑通過運輸管道相連,最終發展成一個連接城市各居民樓或生活小區的地下管道物流運輸網絡,并達到高度智能化。當這一地下物流系統建成后,人們購買任何商品都只需點一下鼠標,所購商品就像自來水一樣通過地下管道很快地“流入”家中(或小區的自動提貨柜)。

3.2.2.4 地下物流配送系統案例

1)荷蘭阿姆斯特丹地下物流系統(OLS-ASH)。荷蘭是世界上最大的花卉供應市場,往返在機場和花卉市場的貨物供應與配送完全依靠公路,對于一些對時間性要求很高的貨物(如空運貨物、鮮花、水果等),擁擠的公路交通將是巨大的威脅,供應和配送的滯期會嚴重影響貨物的質量。荷蘭1997年規劃了連接阿姆斯特丹Schiphol機場、Aalsmeer花卉市場和Hoofddorp 鐵路中轉站的地下物流系統,以緩解鮮花市場與機場鐵路中轉站往返交通的擁堵。然而,由于政策支持度不足,且因需要巨額投資而難以找到適用的商業融資模式,該項目在2002年不幸擱置。

2) 瑞士地下貨運系統(CST)。瑞士地區物流存在以下瓶頸: ①每日交通擁堵費高達12億瑞士法郎; ②客運和貨運車輛在公路和鐵路網絡上爭奪空間; ③交通運輸網絡低效,空載率高。這些問題導致貨運的高成本。為解決這些問題,瑞士規劃了CST系統(cargo sous terrain,貨物地下系統),長80 km,直接連接10個主要物流中心,見圖9,橙色部分為現建成試驗段。該系統的優勢為: ①由零售商、郵政、瑞士鐵路等共同資助,獨立運輸設施,全天全自動高效運輸,不受地上法規限制; ②可與公路、水路、鐵路和航空網絡高效連接; ③采用小型運輸單元,直接從生產地點向銷售網點交貨,無需大面積物流中心; ④貨物在城市郊區進行集散,降低空載率;⑤中途可搜集廢棄物,環境友好,可持續。

圖9 瑞士地下貨運系統(CST)

3.3 城市綠色污水、雨洪蓄排系統(詳情掃描二維碼)

3.3.1 雨污分流制城市深層隧道排水系統——新加坡污水輸送、集中處理的深層排水隧道

新加坡總面積僅為714.3 km2,年平均降水量為2 400 mm左右。新加坡是全球少數幾個采用雨污分流系統的國家之一,新加坡深層隧道能夠將整個城市收集的污水輸送至處理廠集中處理排放。

3.3.2 雨污合流制城市深層隧道排水系統

3.3.2.1 東京深層排水工程

該工程全長6.3 km,下水道直徑約10 m,埋設深度為地下60~100 m,由地下隧道、5座巨型豎井、調壓水槽、排水泵房和中控室組成,將東京都18號水路、中川、倉松川、幸松川、大落古利根川與江戶川串聯在一起,用于超標準暴雨情況下流域內洪水的調蓄和引流排放,調蓄量約為67萬m3,最大排洪量可達200 m3/s,見圖10。

圖10 東京深層排水工程

3.3.2.2 芝加哥隧道和水庫方案

芝加哥年平均降雨量為910 mm,大部分降雨以強烈夏季暴雨形式發生,每年暴雨約有100次,合流制污水最終溢流至芝加哥地區水源地密歇根湖。

1972年,芝加哥市采取隧道和水庫方案(TARP),由4個獨立隧道和隧道下游3座大型水庫組成。雖然還沒有完全竣工,TARP已經顯著改善了芝加哥河等水道的水質,河岸可供垂釣的魚種回到之前水平,并帶動了旅游業的發展。

3.3.2.3 吉隆坡城市泄洪與公路兩用隧道

吉隆坡城市泄洪與公路兩用隧道見圖11。在暴雨情況下,吉隆坡市的城市快速路充當吸納雨洪和排泄的通道,已成功解決雨澇災害問題。

圖11 吉隆坡城市泄洪與公路兩用隧道

Fig.11 Kuala Lumpur urban flood discharge and road dual-use tunnel

3.3.2.4 我國排水系統建設情況

我國上海、廣州和武漢正在建設深隧雨洪排水系統。

3.4 城市的綠色垃圾集運和處理系統、智慧地下綜合管廊

垃圾通過地下運輸,可以做到綠色集運和處理。瑞典是在20世紀60年代建設并實施壓縮空氣吹運垃圾系統(PWT)的國家,PWT 系統建在1 700人口的居民區內,該系統與收集、處理系統配套,投資在3~4年內得到回報。其他案例如設在香港島西端大維山巖硐中的RTS垃圾處理系統。

發展地下垃圾處理系統節約了城市寶貴的土地資源,能得到很大的回報,同時控制了對環境的噪聲和惡臭污染,減少了對環境的視覺負面影響。

智能管網管理系統是通過管線系統對水、氣、汽壓力(傳感器)、流量(傳感器)、開關量等進行測量、數據通信,實現對供給過程的遙測,再通過反分析遙測數據,對管線有無泄漏及其地點進行報警,及時關閉閥門,實現系統的無人化控制

3.5 城市的智慧行車系統

目前,我國已有許多城市、居民小區建成了智慧行車系統,做到了緊密化和功能變化。如烏鎮的智能停車系統、南通的智能地下立體車庫(見圖12)。

圖12 江蘇南通智能地下立體車庫

4 地下空間開發規劃

4.1 規劃的重要性

地下空間是不可逆的空間資源。中共中央、國務院辦公廳、住建部文件指出“節約優先、保護優先、自然恢復為主”的方針以及“先規劃、后建設”、“規劃引領”、“規劃先行”的原則,強調了地下空間開發規劃的重要性。

4.2 規劃科學的重要性

習近平總書記提出: “規劃科學是最大的效益,規劃失誤是最大的浪費,規劃折騰是最大的忌諱。”說明了規劃科學的重要性。

4.3 地下空間開發與規劃中的問題

1)城市地上與地下空間規劃與開發統籌不足、相互影響,缺少系統性與前瞻性的協同規劃。

2)不同功能的地下專項規劃彼此缺乏協調,地下占位沖突,地區地下空間開發沒有統一規劃。

3)地下空間短期需求造成地下空間分布碎片化,導致開發不系統、空間資源浪費嚴重。

4.4 地下空間規劃的具體要求

為了科學系統地編制好地下空間規劃,應認真落實“世界眼光、國家標準、中國特色、高點定位”、“以創造歷史、追求藝術的精神,把每一寸土地都規劃得清清楚楚”,并做到以下幾點:

1) 地下工程地質、水文地質情況要明; 2)地下空間開發目標、任務、現狀與問題要清; 3)地上地下空間規劃要統籌,形成一體化,從而發揮地下空間潛力,促進地上地下互動; 4)涉及不同功能的多項地下空間規劃要相互銜接、協調、盡力促進; 5)“成片統一規劃、統一設計、統一施工、統一管理“與“多規合一”; 6)地下空間橫向要互聯互通,豎向分層立體開發,安排要合理,時序要科學; 7)近期建設與中遠期發展要預留接口,互相銜接,形成逐步推進格局。

4.5 參考實例

4.5.1 南京高鐵南站開發利用地下空間

鐵路設計部門以高鐵南站地質條件復雜為由,只設計了站房下面負一層地下室。南京地調中心根據地調結果認為高鐵南站區域基巖埋深較淺,結構完整,未發現斷裂,完全有條件進行地下空間開發,最后說服設計變更優化,見圖13。產生的效益為: 增加了地面可利用空間約17 hm2,8億元經濟效益;增加了地下可利用空間約4 hm2,若按照20萬元/hm2(300萬元/畝)的地價簡單估算,就是1億多元的經濟效益。

圖13 南京火車南站負一層利用方案

Fig.13 Utilization plan of B1 floor of Nanjing South Railway Station

4.5.2 基于歷史文物保護的地下規劃交通設施建設(意大利、希臘)

以保護性開發代替被動保護,主要分為以下2種。1)空間整合: 圍繞站點開發城市地下空間,鏈接地上豐富的歷史資源,疏解人流,盤活歷史空間,如羅馬地鐵Metro Line C,共6個地鐵口,分別連接地面歷史建筑(見圖14)。2)主題展示: 結合地上地下歷史遺址,圍繞歷史主題,展現歷史魅力,以開發性保護代替被動保護。

圖14 羅馬地鐵Metro Line C示意圖

4.5.3 功能設施的復合化與空間立體分層利用(新加坡、日本、香港)

1)功能設施復合化: 圍繞軌道站點的功能設施布局,注重設施之間及地上地下之間的連通,見圖15。

圖15 功能設施復合化

2)空間立體分層: 商業、交通、公共服務設施、市政、管廊的分層布局,淺層空間優先用于人行空間,見圖16。

圖16 空間立體分層

4.5.4 基于生態地質評價的地下空間可持續利用(赫爾辛基)

1)規劃思路: 地下空間多層次預留,保障地下空間的可持續開發,見圖17。

2)豎向挖掘: 預留清晰,分層確權,合理安排地下貯存、市政、管廊設施,見圖18。

圖17 芬蘭赫爾辛基地下空間規劃

圖18 豎向挖掘

5 結語

通過若干個五年計劃持之以恒的努力,將地上城市中的城市運輸與交通系統逐步轉移到城市地下去,不但使旅客交通與貨物運輸轉入地下,還包括垃圾、污水等的傳輸都轉入地下,使地上逐步乃至徹底擺脫與傳統運輸相聯系的環境干擾。首先是解決交通擁堵與PM2.5超標的困擾,而釋放出的地上空間將用作大片的自然植被和安全的步行,這不是科學幻想,《歐洲地下建設戰略研究議程(Strategic Research Agenda For the European Underground Construction Sector)》就已經明確提出,其2030年的遠景目標是“將地面交由市民自由使用,將基礎設施放入地下”。