基于“全面二孩”政策下的房價波動、收入水平對生育行為的影響研究

鄧瀏睿 周子旋

[摘?要]基于最新的2016年CFPS微觀家庭數據,人群可分成中高收入和低收入兩部分,通過建立Logit模型等來研究房價對于收入水平不同的家庭生育行為所帶來的抑制效應和收入效應,同時為了避免內生性問題的產生,選定了相應的工具變量進行了檢驗。分析結果表明,生育行為因房價上升得到抑制,這一影響機制在中高收入人群當中更為顯著,房價每上漲100元,低收入生育一孩的人群約減少1.29%,中高收入生育一孩的人群約減少2.66%。同時,房價波動的收入效應對于一孩、二孩生育的影響也具有異質性,對于一孩生育的收入效應不顯著,對二孩生育的收入效應較為顯著。

[關鍵詞]二孩政策;收入效應;抑制效應;Logit模型

[中圖分類號]F830?[文獻標識碼]A?[文章編號]1008—1763(2019)06—0071—07

Abstract:Based on the latest CFPS micro-family data in 2016, this paper divides the data of population into two parts: middle and high-income and low-income. The logit model is used to study the inhibiting effect of housing prices and the income effect on the reproductive behavior of families with different income levels. At the same time, in order to avoid the endogenous problem, the author chooses appropriate tool variables. The conclusion of this paper shows that the rise of housing prices has a restraining effect on fertility behavior, among which, the impact on fertility behavior of middle and high-income groups is more significant. For every one hundred yuan rise in housing prices, the number of low-income people having one child decreased by 1.29 percent, and the number of middle?and high-income people having one child decreased by 2.66 percent. At the same time, the income effect of house price fluctuation has heterogeneity on the birth of one child and two children. The impact on one child's birth is not obvious, and the impact on the birth behavior of two children is more obvious.

Key words: two-child policy;income effect;inhibiting effect;logit model

一?引?言

勞動力是最重要的生產要素之一,勞動力水平的高低對于生產力水平的高低具有直接影響,而影響勞動力要素供給最直接的因素則是生育行為,生育率水平的高低對于我國經濟社會能否獲得高質量和長遠的發展具有重要影響。20世紀70年代末,我國開始實行計劃生育政策,該政策旨在降低人口出生率,控制人口數量。1980年人口出生率為18.21‰,1999年則降至14.64‰,而2018年,人口出生率僅為10.94‰。由此可見,隨著我國社會經濟不斷發展,老齡化這一問題日益凸顯,人口構成日趨失衡,人口結構日漸惡化。2018年,我國60歲及以上人口占比17.9%,其中65歲及以上人口占11.9%。面對著人口紅利正在消退、勞動力供給結構性失衡這一嚴峻形勢,我國政府在2016年適時適勢地開始施行“放開二胎”政策,然而這一政策并未取得預期的成效。政策施行后的2017年,人口出生率為12.43‰,與2016年相比,反而降低了0.52‰。若“放開二胎”政策無法取得相應的成效,人口出生率不斷降低,那么人口老齡化問題則很有可能會給社會經濟發展帶來系統性風險。因此我們不禁要思考導致這一問題出現的原因是什么?

近年來房價持續上漲引發了人們極大的關注。2000年,我國商品房平均銷售價格為2112元每平方米,而到了2017年,房價上漲到7892元每平方米。房價的上漲很可能會對人們的生育行為產生重要影響,但對不同收入群體而言這種影響具有異質性。本文重點關注兩類不同收入群體生育行為受房價上漲的不同影響以及兩類不同收入群體生育行為的決定機制。

二?文獻綜述

從經濟學角度分析生育行為的文獻大多遵循貝克爾家庭經濟學的分析框架,其中一部分學者從微觀層面來分析影響生育行為的因素,其中Becker認為各種生活和社會成本的上漲會導致個人生育意愿的長期下降。[1]Murphy等人證明隨著夫妻雙方受教育水平的提高,其生育意愿會降低,二者存在負相關關系。[2]除此之外,另一部分學者從宏觀層面研究影響生育率變動的機制,Schultz利用跨國數據實證研究發現 GDP高的國家,其生育率較低,二者之間存在牢固的負相關關系。[3] Freedman也認為經濟發展對生育率有抑制效應。[4]由于我國生育水平在近年來呈現下降趨勢,我國學者結合社會現實對生育率的變動提出了自己的看法,秦芳芳認為中國生育水平的下降就是由于強制性的計劃生育政策。[5]但近年來我國已經全面實行二孩政策,從理論上分析,如果計劃生育政策導致我國生育率下降,那放開政策限制將會促進生育率的提高,而實際情況卻與理論分析大相徑庭,我國的生育率并沒有得到提高,故學者將研究角度開始轉向其他方面,其中從房地產經濟學角度研究生育行為是其中一個研究視角。那房價上漲是如何影響生育行為的呢?陸君平、陳希穎等在對住房需求方面的研究中表明,高房價雖然一定程度上會增加居民支出負擔,但由于大眾預期房價會繼續上漲,因而需求仍為正向增長狀態。[6]賈淑梅、賈昌杰通過研究北京城鎮居民購房需求綜合指數編制,得出居民“買漲不買跌”的重要原因是其對房屋價格擁有良好的緊迫上漲的預期。[7]這些研究都或多或少的表明了房屋不僅僅是消費品,還是一種投資品,預期未來房價會上漲的心態導致無房家庭會在房價很高的情況下仍堅持買房。可以預見的是,若公民繼續超出自己能力負擔堅持買房,在“掏空六個荷包”后勢必將使房子對生育的擠出效應更顯著,呈現房價高企和生育率低迷并存的局面。

在已有的研究中,關于房價波動與生育行為關系的分析結果大致可以分成三類。第一類是房價與生育行為呈反方向變動,房價上漲對生育行為有抑制效應。Borsch利用美國3個大都市區1976-1977 年的住房調查季度數據,發現房價水平對居民家庭的組成產生負影響。[8]Mulder基于歐洲生育率相關證據也證實部分年輕人因房價高企而不斷推遲買房,推遲建立新家庭的時間,進而影響生育率。[9]易君健,易行健研究發現房價指數平均上漲1%, 總生育率將下降0.45 %。[10]Simon和Tamura基于美國相關數據研究房價與生育率關系,發現住房價格越高,家庭中擁有小孩數目越少。[11] Zheng和Hu利用1976-2010年香港季度時間序列數據發現房價和老年撫養比每提高1%,出生率則降低0.5%和1.7%,格蘭杰檢驗也支持相應結論。[12]李勇剛等認為房價的迅速上漲對生育行為有著最明顯的抑制作用,而人均GDP、婦女受教育程度與生育率呈反向關系,老年撫養比和社會保障支出與生育率呈正向關系。[13]以上研究表明,當家庭認為房價屬于生育所必需的前置成本時,高房價會對生育行為產生相應的負面影響。第二類是房價上漲會部分提升父母的生育行為決策的概率。Lovenheim和Mumford通過數據研究發現,住房價值每增加10萬美元就會引起生育概率增加16%左右。[14]Atalay強調了住房所有權的作用,運用澳大利亞2001-2014年的相關數據,發現有房女性生育意愿隨著房價每上漲10萬美元將提高2.5%。[15]第三類結論是針對房屋產權不同的群體房價上漲對生育率的影響存在異質性。Mulder和Wagner發現在西德與荷蘭,擁有房屋的家庭的生育時間要比租房的家庭早。[16] Lovenheim和Mumford利用美國1985-2007年收入的面板數據發現,房價上漲對有房家庭生育行為影響顯著,而對無房家庭生育行為的影響并不顯著。[14]Dettling和Kearney也通過分析大都市區的數據發現,短期的房價上漲對無房者和有房者生育率產生了不同的影響,即前者的生育率會下降,后者的生育率會上升。[17]Aksoy得出類似結論,其使用1996~2014年英國縣級數據證實房價每上浮10%,有房者的生育率會提高2.8%,無房者的生育率會下降4.9%,整體生育率呈下降趨勢。[18]

以上研究表明房價是影響生育行為的重要因素。但我們發現國內關于房價對生育行為影響的研究仍存在一些不足之處。首先,大多數研究主要分析房價波動對宏觀生育率的影響,而忽視了房價對家庭個體層面的影響。其次,由于我國于2013年和2015年分別開始推行“單獨二孩”和“全面二孩”政策,在“全面二孩”政策推行之前,學者所做研究無法反映房價波動在此政策下如何影響生育行為。最后,已有研究鮮有對不同收入群體進行劃分研究,未能從不同收入群體對房價上漲的反應存在異質性等角度進行具體分析。

針對以上的不足,本文實現了以下突破。首先,本文選擇了CFPS微觀家庭數據,著重分析房價對家庭微觀個體層面的影響。其次,本文選擇在“全面二孩”政策推行之后的2016年的CFPS微觀家庭數據,能基本反映“全面二孩”政策下房價波動對于生育行為的影響。最后,本文嚴格按照世界銀行的標準,將居民分為高中收入人群和低收入人群。本文構建收入與生育模型,并且在此基礎上運用Logit模型研究房價的抑制效應、收入效應對不同收入水平家庭的生育行為的影響。

三?理論分析和假設

理論上,房價上漲對生育行為產生的效應主要有兩種:抑制效應和收入效應。房價上漲對生育行為產生的抑制效應是指房價上漲擠出了居民對其他消費品(包括孩子)的消費,因此對孩子的需求會降低; 房價上漲對生育行為產生的收入效應是指房價上漲意味著心理賬戶中未來家庭財富增加,對孩子的需求則會相應的增加。

低收入者受到自身財富的限制,其擁有房產數量最多只能滿足自身居住的需要,房屋對低收入者來說是家庭生活的必需品,而非投資品。大多數的低收入者并不能依靠自身的收入水平獨立付清房屋的全款,需依靠父母積蓄或者向銀行貸款來購買房屋。對于依靠父母積蓄購買房屋的低收入者來說,房價上漲意味著進一步減少未來可支配收入;對于需要還房貸的低收入者來說,房價上漲會導致每月固定支出的增加。不管是哪種方式購買房屋,房價上漲必然會使其可支配收入減少,進而減少對孩子數量的需求,這就是新家庭經濟學所闡述的房價對生育行為的抑制效應。

中高收入人群處于收入階層的中高端,其占有的社會資源等都遠多于低收入人群。對于大多數中高收入人群來說,房子優先屬性是投資品,中高收入家庭購買房產更多是為了以后能夠賣出或者出租給他人來取得收益。房價上漲意味著財富的增長,隨之而來是隱形收入水平進一步提高,這一類人群會因此增加對孩子的需求。由此可見,房價波動對不同收入家庭的生育影響是具有異質性的。

因房價的不斷攀升,養育子女的生活成本、教育成本等都會有所提高。但在“不孝有三,無后為大”“養兒防老”等傳統思想的影響下,即使生活成本和教育成本提高了,家庭還是會選擇生育孩子。因此,房價的攀升對于生育一胎的意愿影響較小。而家庭在已有一胎的情況下,當房價上漲時就會考慮生活成本、教育成本的提高,減弱生育二胎的意愿。因此,房價波動對于不同胎次的影響也具有異質性。

收入高低對是否生育一胎并不敏感,但對是否生育二胎會產生更加明顯的激勵作用。房價上漲收入效應一定程度上提高了女性生育二孩的可能性,收入效應在促進二孩的生育行為中具有較大的影響。由此可以看出,由房價波動帶來的收入效應,對于不同胎次具有異質性。

本文旨在研究“全面二孩”政策之后,探究房價對不同人群生育率產生的抑制效應,并分析是否普遍存在收入效應。

基于以上分析,本文提出以下假設:

假設1:房價波動對不同收入家庭的生育影響具有異質性;假設2:房價波動對不同胎次的影響具有異質性;假設3:房價波動收入效應對于不同胎次(一孩、二孩等)生育的影響也具有異質性。

四?實證研究

居民生育行為的微觀數據來自中國家庭追蹤調查(China Family Panel Studies,CFPS)。該調查通過不同層次的數據,反映中國社會經濟變遷,為學術研究提供數據。本文使用CFPS 2016數據,CFPS 2016調查了女性的生育行為,調查對象需要回答是否生育了一胎、二胎及更多胎次,這為研究哪些因素對女性生育的影響提供了數據支持。

本文在CFPS中篩選出3598個女性樣本,為消除通貨膨脹影響,我們以1990年為基期,用居民消費價格指數(CPI)對房價數據進行還原處理。房價這一變量可能會導致內生性問題,一些難以測量的因素可能會同時對房價和生育行為造成影響,為解決此內生性問題,我們嘗試用全國城鎮建設用地面積作為房價的工具變量。全國城鎮建設用地面積與房價有關,與微觀家庭的生育行為無關。

一般來說,夫妻結婚后不久生育便會提上日程。因此我們使用結婚時的房價作為生育一胎的影響因子,使用生育二胎前兩年的房價作為生育二胎的影響因子。我們根據調查對象家庭的收入情況將其分成兩類:中高收入家庭、低收入家庭。家庭成年人每天收入在10~100美元的范圍內為中等收入標準,也即年收入3650~36500美元,若按1∶7的匯率計算,中等收入標準約為2.5萬~25萬元人民幣。我們按照2.5萬元的標準,高于此標準定為中高收入人群,低于此標準定為低收入人群。

因變量為離散的二分變量,相比于使用一般概率模型,logit模型將因變量轉化為事例經過某事件的概率,因此結果更具可操作性和代表性。一般概率模型擬合的概率可能會超出1或小于0,但logit模型關注的是響應概率,會嚴格介于0和1之間;而同probit模型對比,logit模型對于概率的轉換和分析更加簡單,因此本文使用logit模型,并使用Stata 14作統計分析。

表1中因變量為B1(是否生育一孩,是=1)、B2(是否生育二孩,是=1)兩個,自變量為房價,分別是女性結婚當年和生育二胎前兩年的房價。在實證分析中進行控制的變量包括年齡、本人教育水平、丈夫教育水平、戶口類型、收入、民族、健康狀況、是否是黨員、撫養比、婚姻狀況等。工具變量是全國城鎮建設用地面積。

首先分析房價對家庭生育行為的抑制效應:既包括對生育一孩的影響,也包括對生育二孩的影響。我們使用虛擬變量B1、B2來表示第一次、第二次生育行為:生育第一個孩子設為B1=1,未生育設為B1=0;生育第二個孩子設為B2=1,未生育設為B2=0。

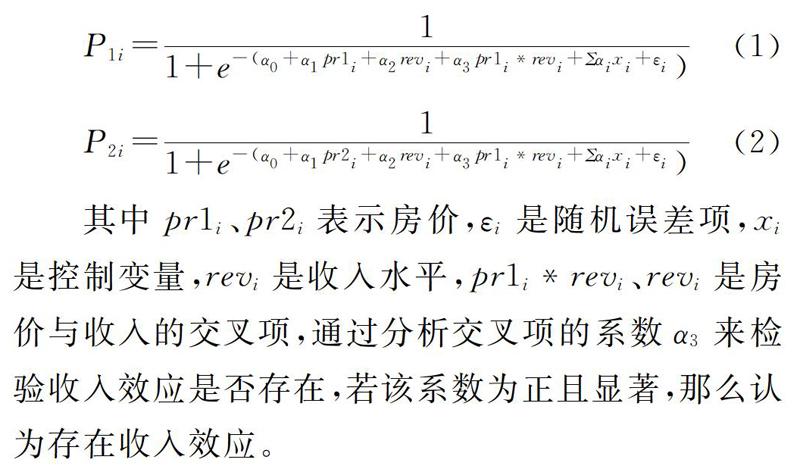

由于研究房價對生育一孩和生育二孩的影響所使用的樣本有一定的差異,因此我們運用logit模型研究房價是否對生育行為產生收入效應:

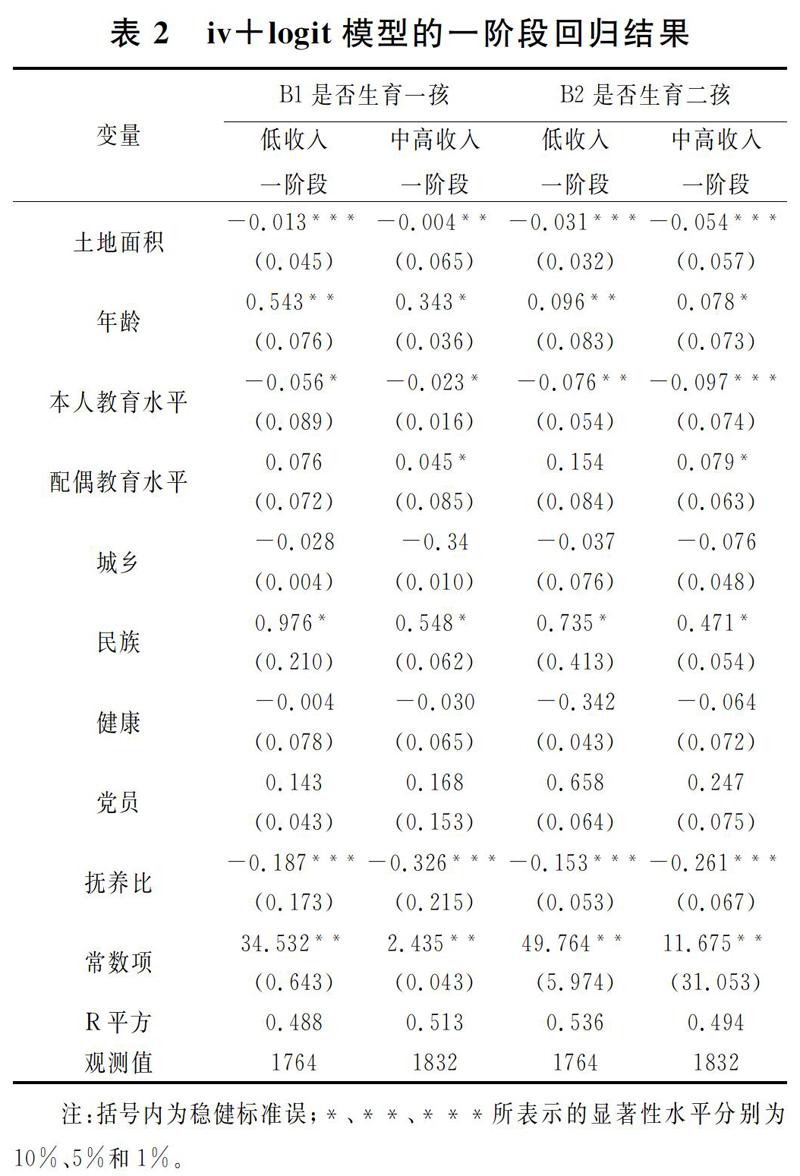

表2表明土地面積和房價存在負相關的關系。我們對工具變量做了過度識別的約束檢驗,且P值均大于0.3,因此可以接受土地面積滿足外生性的原假設,可以消除房價數據造成的內生性影響。

表3和表4表明消除通貨膨脹后的房價每增長100元,低收入生育一孩的人群約減少1.29%,中高收入生育一孩的人群約減少2.66%。而低收入家庭、中高收入家庭繼續生育二孩分別下降至之前的97.43%和91.58%,這一結果印證了假設1中關于抑制效應的部分,說明低收入人群和高收入人群的抑制效應是有差別的。對比中高收入人群和低收入人群的房價系數,我們會發現房價對中高收入人群的生育行為抑制效應更大。一方面可能是由于中高收入人群的生育動力不足,不存在“養兒防老”的生育動力;另一方面可能是因為中高收入者對房價的變動更為敏感,本身已具備的資源稟賦優勢使他們選擇有效投資而非選擇生育。低收入人群者在生育行為過程中可能更多受到中國傳統家庭“傳宗接代”觀念的影響較大,因此房價上漲對他們的負面影響相對較小。

對比一孩和二孩生育的回歸結果,可以發現房價上漲對于生育二孩的負面效應會更大。孩子作為一般家庭的“必需品”,不僅滿足了父母生育小孩的人生體驗,更符合中國家庭的傳統。因此即便房價上漲,生育小孩的成本上漲,但家庭仍不會輕易地放棄生育。然而,在家庭生育二胎的行為中,情況會有所不同。生育一孩已經滿足了父母的人生體驗和傳統觀念對父母提出的要求,因此,是否生育二胎自然更多從經濟理性的角度來進行權衡考慮。所以我們發現二孩的房價系數的絕對值更大,說明房價上漲對二孩生育行為的影響更大。

女性年齡和生育行為存在正相關,女性年齡越大,生育孩子的概率越高,因為比年輕時有更好的經濟支持或育兒經驗,這也符合女性生育規律。與教育程度低的女性相比,教育程度高的女性無論處于哪個收入階層,生一胎的意愿較高,但是生二胎的意愿較低。這是因為接受較高程度教育的女性一般都有自己的工作,因此在生育完一胎之后會選擇重返職場而拒絕生育二胎。而女性配偶的教育程度則表明在一個家庭結構當中,丈夫受教育水平越高,越不會受到傳統觀念的影響,會更注重實現夫妻的自我價值,因此生育意愿較低。

類似的有黨員身份對生育一孩影響不顯著,而對生育二孩的負面影響顯著,這可能與我國對于黨員的計劃生育要求更嚴格有關。一對夫婦所面臨的撫養壓力,無論是處于哪個收入階層,都會對生育產生負面影響。但對于已生育一胎的家庭,城市內的女性則可能會有生二胎的意愿,處在鄉鎮的家庭,收入則是阻礙生育孩子的更重要因素。

表5的第2、3列和第4、5列分別分析了房價上漲收入效應對一孩、二孩生育行為的影響。本文使用房價與收入的交叉項系數來檢驗住房收入效應對生育行為的影響是否存在。由回歸結果我們可以發現,房價與收入的交叉項系數為正,這說明當房價越高,收入(人們的心理預期收入)越高的人群生育的可能性就越高。且房價上漲收入效應對一孩和二孩生育的影響不同,恰好印證了本文前面的假設1和假設2,對于一孩而言,房價與收入交叉項系數為正,但不顯著,對二孩而言,交叉項為正,且在1%顯著性水平上顯著,因而住房價格上漲的收入效應在是否生一孩上并沒有體現,而由于人們對于二孩的需求彈性較一孩大,因此在二孩生育時一定程度上考慮了房價和收入水平,房價上漲收入效應一定程度上提高了女性生育二孩的可能性,收入效應在促進二孩的生育行為中具有較大的影響。

五?結?論

中國當前老齡化加速,未來人口紅利消失、養老負擔加重等問題日益凸顯。我國“單獨二孩”政策于2013年開始推行,兩年后推出了“全面二孩”生育政策,此項政策給居民的生育行為提供了更大的空間,按照政策預期,人口出生率應該會有所上升,但到目前為止,居民的生育意愿普遍較低,生育率并沒有得到顯著提升,新政策實施后生育“扎堆”現象并未如期到來。究其原因,盡管近年來我國在社會保障體制方面取得了巨大進步,但仍在住房、教育、醫療、養老等方面存在很大問題,特別是住房價格高企以及教育分配不均衡等,給家庭和個人造成的壓力過大,家庭養老和養小負擔較重,特別是母親同時兼顧家庭和工作的壓力太大,這是阻礙生育的重要影響因素。

通過一系列的模型構建與實證,我們得到了如下結論。

一是對收入層次不同的家庭而言,房價波動對生育行為產生的抑制效應具有異質性;同時對于不同胎次的家庭,抑制效應對二孩的生育行為具有較大的影響。房價上漲對生育行為有抑制效應,該效應在中高收入或有生育二胎意愿的家庭當中更為顯著。

二是房價波動收入效應對于不同胎次(一孩、二孩等)生育的影響也具有異質性,對于一孩生育而言,房價波動的影響不顯著,對于二孩生育的影響較為顯著。房價上漲的收入效應一定程度上能提高女性生育二孩的可能性,并且收入效應在促進二孩的生育行為中具有較大的影響。這提示我們政府應針對生育一孩和二孩制定不同的政策,對于二孩生育行為進行補貼以促進二孩生育,并且在新建學校方面給予適當傾斜,妥善解決好新生人口的教育等問題。

基于本文結論,我們給出以下的政策建議。

其一,完善社會保障體系。政策應針對低收入人群的生育狀況實施相應的政府補貼政策,從而保證人口紅利的存在。對于在農村務農的家庭,政府可以擴大土地使用權作為激勵政策;對于在城打工的農民工,可給予其孩子在城市享有更多的教育、醫療、交通等權利。

其二,管控房地產市場。中高收入人群因占有社會大部分財富,所以房價的大幅攀升使得他們從房地產市場中掠奪更多的權益。這會導致社會資源分布產生嚴重的不均衡,社會分工也會出現不協調的情形。政府應保持住房價格穩定,大力建設保障性住房和經濟適用房,完善“租購同權”的政策,嚴格把控房地產市場交易,并制止惡性炒房行為。

其三,加強公共租賃住房建設。此舉能促進和改善住房租賃市場的發展,規范租賃機制,并保障青年人才就業與安居,讓人們生育沒有太多后顧之憂。

其四,完善養老保險制度和其他老年人保障制度。此舉能緩解當前中年一代的養老養小的巨大壓力,逐步解決好住房、醫療、教育等重要民生問題,降低生育負擔,提高人民生活幸福感。

[參?考?文?獻]

[1]Becker G S. An Economic Analysis of Fertility[J]. Overbeek J Ed,1960(1):94-111.

[2]Murphy K, Simon C, Tamura R. Fertility Decline, Baby Boom, and Economic Growth[J]. Journal of Human Cap-ital,2008(3) :262-302.

[3]Schultz T P. The Fertility Transition:Economic Explanations[J]. Economic Growth Center Discussion Paper,2001(8):5578-5584.

[4]Freedman R. Asia's Recent Fertility Decline and Prospects for Future Demographic Change[R]. Asia-Pacific Population Research Reports,1995.

[5]秦芳芳. 中國計劃生育對生育率影響的評估[J]. 中國人口科學,1987(2):12-20.

[6]路君平,陳希穎,成株妍.經濟增速放緩時期住房市場需求動力分析[J],中國社會科學院研究生院學報,2009(3):28-36.

[7]賈淑梅、賈昌杰.北京市城鎮居民購房需求綜合指數編制研究[J].統計研究,2013(1):31-36.

[8]Borsch S A. Household Formation,Housing Prices,and Public Policy Impacts [J]. Journal of Public Economics,1986(2):145-164.

[9]Mulder C H. Home-Ownership and Family Formation [J]. Journal of Housing Built Environment,2006(3):281- 298.

[10]易君健,易行健.房價上漲與生育率的長期下降:基于香港的實證研究[J].經濟學(季刊),2008(3):961-982.

[11]Simon C J,Tamura R. Do Higher Rents Discourage Fertility? Evidence from US Cities:1940~2000 [J]. Regional Science and Urban Economics,2009(1):33-42.

[12]Zheng X,Hu J. Housing Price,Elderly Dependency and Fertility Behaviour [J]. Habitat International,2011(2):304-311.

[13]李勇剛, 李祥, 高波. 房價上漲對居民生育行為的影響研究[J]. 湖南師范大學學報(社會科學版), 2012(06):99-103.

[14]Lovenheim M F,Mumford K J. Do Family Wealth Shocks Affect Fertility Choices? Evidence from the Housing Market [J]. Review of Economics and Statistics,2013(2):464-475.

[15]Atalay K,Li A,Whelan S. Housing Wealth and Fertility:Australian Evidence [R]. University of Sydney,School of Economics,Working Papers,2017.

[16]Mulder C H,Wagner M. The Connections Between Family Formation and First-Time Home Ownership in the Context of West Germany and the Nether-Lands[J]. European Journal of Population,2001(17):137-164.

[17]Dettling L J,Kearney M S.House Prices and Birth Rates:the Impact of the Real Estate Market on the Decision to Have a Baby[J].Journal of Public Economics,2014(110):82-100.

[18]Aksoy C G. Short-Term Effects of House Prices on Birth Rates[M]. New York:Social Science Electronic Publishing,Inc, 2016.