藏雜雜說(二十三)

文/韓天衡

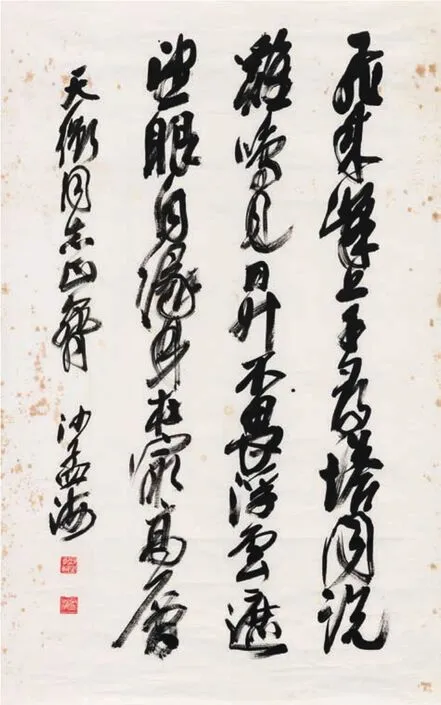

沙孟海書王荊公“登飛來峰”詩

國人視關(guān)懷、扶持過自己進(jìn)步的恩公為貴人,沙老即是我的貴人。在毫不相識的情況下,沙老對我探索并時(shí)多彷徨的書藝、印藝一直多有褒獎之辭。一九七五年,在給周昌谷大兄的短箋上竟然不吝謬獎,稱小可之印“為現(xiàn)代印學(xué)開辟一新境界”,從而更堅(jiān)定了我生命不息、探索不止的決心。

就是在這一年的深秋,由朱關(guān)田兄陪我去杭州龍游路上的決明館,首次拜見了沙老。那天沙老看了我的印作,問:想定型嗎?我說,定型意味著停步,我不會定型,探索是一輩子的使命。沙老深以為然。

那天除了沙老的熱情指導(dǎo),我請求他能為我寫張字,沙老說寫啥?我說可否寫王安石的《登飛來峰》?沙老抽毫,筆走龍蛇地寫下了這件大作。這件法書竟大別于平時(shí)作風(fēng),字多貫連,如珠璣一串,自始至終,大有王獻(xiàn)之“一筆書”的況味。至今拜讀此作,那天激動到心怦怦直跳的情景猶在目前。

清蟠龍葡萄黃花梨筆筒

黃花梨是名貴的硬木,在明末與紫檀并稱翹楚。紫檀色重近于黑,黃花梨色黃,較之紫檀多了份淡雅和凈逸,似乎更為文人所賞愛。時(shí)至今日,真正意義上的本土海南產(chǎn)黃花梨已絕跡,故益見寶貴。

此大筆筒取一截佳質(zhì)黃花梨木,作繁復(fù)螭龍穿越于茂密葡萄藤中的構(gòu)思,手段寫實(shí),技法別致,層次復(fù)雜,刀技精妙,口沿作流波狀靈巧翻卷的荷葉邊,使整件作品動感十足且顧盼協(xié)調(diào),足見非巨匠則不能為。此作應(yīng)是乾隆時(shí)內(nèi)府造辦處所出,在筆筒制作工藝中堪稱絕品。

清痕都斯坦薄胎嵌紅寶石白玉水盂

“痕都斯坦”建立于一五二六到一八五八年的莫臥兒帝國。其地理位置包括如今印度北部,巴基斯坦、阿富汗東部。亦稱“溫都斯坦”“痕奴斯坦”。乾隆弘歷按照藏語及回語的發(fā)音,定名為“痕都斯坦”。

乾隆帝對“痕都斯坦”的玉工贊賞有加,有御制詩為證。他的近臣紀(jì)曉嵐陪駕賞玉,也有心得,在《閱微草堂筆記》中稱,今琢玉之巧,以“痕都斯坦為第一”。

此白玉水盂用料頗大,掏膛精巧,勝似薄胎瓷,且具玻璃的透明度,塘中央有綹痕,巧匠則以紅寶石一圍掩飾,化疵為奇。在玉器制作中,痕都斯坦玉器費(fèi)工費(fèi)料,不惜工本,巧琢到這般的薄而透,真是巧奪天工。

“痕都斯坦”妙在薄而透,然薄而透的玉器并非都屬于“痕都斯坦”。這對于收藏玉器的朋友來說,是不可不知的常識。

文玩行當(dāng),也非直線上升般地增值,從歷史的維度看,類似于“心電圖”般的上下起伏。近二三年是下行趨勢,便宜了不少。此水盂為兒子以拙作由藏家手中易來,皆大歡喜。

對于文玩的收藏,我是將其分為三類:一是收而藏之、賞之;二是投資以交流、獲利;三是似我則是將老師請回家,甘做一輩子的學(xué)生,給我以百看不厭,生發(fā)和吸吮著永不枯竭的甘露。

吳昌碩、丁輔之銘山子

《三字經(jīng)》開宗明義講“人之初,性本善”。從愛好上講,我則認(rèn)為“人之初,性本異”。如玩收藏,土豪大家講精、專。而我則好玩一個(gè)“雜”。出世前,“八一三”日寇滬上扔炸彈,把我富裕之家炸成了赤貧的無產(chǎn)階級,家徒四壁,身無分文,還玩啥精、專?但與身俱來的好“雜”卻也是天性。一甲子以來,大凡有點(diǎn)藝術(shù)性的舊物,只要袋里有一點(diǎn)小錢,皆來者不拒、求之不得。自信一個(gè)“雜”字養(yǎng)眼、養(yǎng)心、養(yǎng)修為。也緣于一個(gè)“雜”字,看啥東西,想啥問題,做啥事情,都多了一個(gè)視角,少了一些盲點(diǎn)。要之,一個(gè)“雜”字,在為人為藝上,給了我不可言喻的裨益。話扯遠(yuǎn)了。

這是一件壽山掘性(指獨(dú)石)鹿目石,舊稱鹿目田,這不免有些抬高身價(jià)的成分在。巧匠不下一刀,聽其自然,成了文人喜好的擱筆的山子,天成之美,自具文化。而在其兩壁,一面是西泠印社創(chuàng)社四君子之一丁輔之以擅長的甲骨文鐫刻的銘文,另一面則是首任社長、藝壇巨擘吳昌碩以獨(dú)特的石鼓文鐫刻的“君子之友”,巧妙地點(diǎn)出了它與文人的親密關(guān)系。百年前物,兩大家看過、摸過、刻過。時(shí)而摩挲,如親炙前賢,文氣噴薄。這也是好雜者的一種福分。

徐悲鴻《雙雀鳴春圖》

徐悲鴻是現(xiàn)代杰出的書畫家、教育家,更是畫壇的伯樂。他提攜齊白石、傅抱石、吳作人的故事,人們都耳熟能詳。黃胄先生曾告訴過我,在中華人民共和國成立初期,他想進(jìn)中央美術(shù)學(xué)院讀書,徐院長說:你那樣畫就非常好,為啥還來讀書,學(xué)什么?這善意婉拒,也正是伯樂的慧眼與慧心。

徐悲鴻的智慧也是超常的,謝師稚柳告訴我,他有句名言:“老子天下第二。”若有同道問他:“誰第一?”答曰:“儂老兄。”看來是高傲到不行的天下第二,結(jié)果是謙虛到誰都比他高明。先揚(yáng)后抑,的是傲其表而虛其心的雋永妙語。

徐悲鴻藝貫中西。于國畫則人物、走獸、山水、花卉、禽鳥皆擅,趨于寫實(shí)而蹊徑獨(dú)辟。此作無題,畫于一九四八年五月的北平,也許是推窗間的即景之作。

漢玉印“李脫”

上古璽印里,玉印是珍稀的一類。以官方的定位,皇后的印璽可用玉材,如“文革”中出土的西漢“皇后之璽”;私印若近今出土的做過二十七天皇帝的海昏侯就有“劉賀”玉印。私印里的玉印,絕非平頭百姓所能擁有。開天辟地的明代原印鈐蓋的《顧氏集古印譜》六卷,就是將約一百七十方玉印放在最前的第一卷。若以此譜的銅玉印量比來粗略測算,玉印至多只占十之一,足見金貴。清詩家龔定盦幸獲一方漢鳥蟲篆“婕妤妾娋”的羊脂白玉印,被誤釋為“婕妤妾趙”,視為漢代美人趙飛燕的用印,特地蓋了座亭子——“寶燕閣”,誰想求個(gè)印蛻,都得掏三兩銀子呢。這方故事多多的玉印后為陳介祺所得,今則藏于故宮博物院。

此“李脫”玉印,一九九七年見于上海華寶樓,因多殘蝕,要價(jià)三百,如廢墟揀得。印的篆法修長流動,方圓相參,琢作精整規(guī)范,在漢玉印中屬上乘之制。印有殘蝕,有時(shí)倒平添出別樣的風(fēng)情,看過盧浮宮里斷殘雙臂的愛神維納斯,也就能明白了啥叫“殘缺美”。誠然,又非殘缺即等于美的。

清何紹基隸書聯(lián)

道州何紹基是清代書法史上名聲顯赫、繞不開的人物。以往不少老輩書家及論家,都稱書法自晉唐以降水準(zhǔn)日下,頗多悲哀。拙以為,至少在篆隸領(lǐng)域并非如此。嘉道后鄧、伊、何、趙的繼起,在這一方面,包括晉唐在內(nèi)的書家皆當(dāng)頷首稱臣。論帖學(xué),何氏之行楷自成一家;論碑學(xué),他的篆隸也別開徑畦。那入木三分、墨透紙背的強(qiáng)崛拗勁,特立無雙,此隸書聯(lián)即是典型一例。故高傲桀驁、仰仗靈氣的趙之謙,對這大他三十歲的倔老頭,也往往退避三舍。

何氏寫字用回腕法,后之論者多謂其謬,依我的剖析,自稱“猿叟”的他,臂特長,非回腕則下筆不在善處。法因人異,當(dāng)不可以常人之法評騭優(yōu)劣,合適即好。遙想身后挨批卻回不了嘴的何公,當(dāng)引我為知己。

元銀暈虎皮水波紋硯

歙硯產(chǎn)于古歙州,二十世紀(jì)三十年代初,蔣介石出于“剿共”的需要,將產(chǎn)歙石的婺源地塊劃入江西,如今還稱歙硯,的是名實(shí)不符。今又多了個(gè)江西龍尾硯的名稱,行家倒是依舊稱歙硯。對上品的歙硯,我是當(dāng)作水墨畫來欣賞的。如果說端硯屬于暖色調(diào),那么歙硯則是冷調(diào)子。冬用端,夏用歙,合適。

這是四年前在東京某拍賣行見到的妙品,一般稱銀暈雁湖,也可稱作虎皮水波紋,總之這名謂多由狀象狀色而定,是元代之前開采的奇品。懂硯石的日本人不多,以二十萬日元(合一萬二千人民幣)請學(xué)生拍來。一輪明月下,無涯的波浪在銀光中涌動流走,詩意滿滿。揮刀在硯沿刻上“海上升明月”,佳硯在側(cè),美景養(yǎng)眼,這佳境,也無需路漫漫地赴到海邊,想看就看得到的噢。