痔病中醫診療觀演變背景下的《黃帝內經》痔病學術思想研究?

張飛春

(石家莊市中醫院肛腸科,國家中醫藥管理局痔病外治法重點研究室,石家莊 050051)

中醫學理論體系的主要特點是整體觀念和辨證論治[1]。雖然目前公認的中醫診治疾病的基本原則是整體觀念指導下的辨證論治,但縱觀中醫學的發展,“辨證論治”與“辨病論治”是并存的兩種思維模式,且“辨病”早于“辨證”[2]。從古今痔病病證結合模式演變規律[3]來看,痔病中醫診療觀也體現出同樣的規律。痔病中醫診療觀最重要的模式變化是“辨病”向“辨病辨證結合”的轉變,因此這種模式變化的確切機制,是中醫肛腸病學理論研究的關鍵科學問題之一。

從《內經》時代出土文獻和傳世文獻對痔病的論述來看,造成痔病診療模式轉變的原因與中醫痔病名逐漸增多和中醫外科醫事制度(瘍醫掌腫瘍、潰瘍)之間的結構性矛盾有關,表現為痔病名的多樣性(牡痔、牝痔、脈痔、血痔)和痔病程演變規律(痔演變瘺)惟一性之間的矛盾。《內經》作者建立了基于癰疽類病傳變病機的《內經》痔病學術思想,為構建基于“辨病辨證結合”模式的痔病中醫診療觀奠定了理論基礎。

本文旨在分析《內經》痔病學術思想產生的學術背景、《內經》痔類病概念、《內經》痔類病傳變病機及其對中醫痔病學術思想發展脈絡的影響,深入探討痔病中醫診療觀演變背景下的《內經》痔病學術思想。

1 《內經》痔病學術思想產生的學術背景

從目前已發現的傳世文獻和出土文獻來看,《內經》痔病學術思想的產生與當時的外科醫事制度下中醫對肛腸疾病本質的認識不斷深入有關,表現為《內經》時代痔病名的多樣性和痔病理演變規律的惟一性之間的矛盾。

1.1 《內經》時代的外科醫事制度

古代中醫外科醫生被稱為“瘍醫”。《四庫全書》《周禮·天官篇》[4]對瘍醫的診療范圍有詳盡的論述:“瘍醫掌腫瘍、潰瘍、金瘍、折瘍。”漢唐時期鄭玄注曰:“腫瘍:癰而上生創者;潰瘍:癰而含膿血者”,表明古代中醫外科的主要治療對象是化膿感染性疾病,這種情況一直可以追溯到現代中醫外科,如中醫外科的內治法消、托、補3個總的治療原則[5],就是根據外科疾病(腫瘍)發展過程中的三階段分類方法確定的,即初起、成膿和潰后。

1.2 《內經》時代痔病理演變規律的惟一性

痔病屬于瘍醫掌管的范疇,古代中醫對痔病的闡釋始終以化膿性感染(痔演變為瘺)為主要線索,表現為痔病程演變規律的惟一性,無論是《脈書》對痔的論述“癰如棗為牡痔,汁出有空為牝痔”[6],還是《內經》以后的多部外科文獻對“痔演變為瘺”的論述來看,都體現出上述規律。如《諸病源候論》[4]《外科精義》[4]《外科理例》[4]《醫宗金鑒》[7]均有關于“痔演變為瘺”的記載。

1.3 《內經》時代痔病名的多樣性

《內經》問世前后的出土文獻和傳世文獻中,關于痔的命名問題存在一個有趣的現象,即痔病名的多樣性。

從出土文獻的成書年代來看,《脈書》《五十二病方》早于《內經》[6-8],而隋代《諸病源候論》晚于《內經》。 《脈書》云:“癰如棗,為牡痔;其癰有空,汁出,為牝痔。”同時云:“左右血先出為脈”[6],從《脈書》對痔概念的論述來看,《脈書》痔概念的病理學基礎是化膿性感染,雖將肛門局部血液循環障礙類疾病稱為“脈”,但并未歸入痔的范疇;《五十二病方》[8]將痔分為牡痔、牝痔、脈(者)、血痔四類,雖將“血痔”納入痔的范疇,但仍未將“脈”(者)歸入痔的范疇。而隋代《諸病源候論》[4]則將痔分為牡痔、牝痔、脈痔、血痔、腸痔5種,已將“脈痔、血痔”同時歸入痔的范疇。

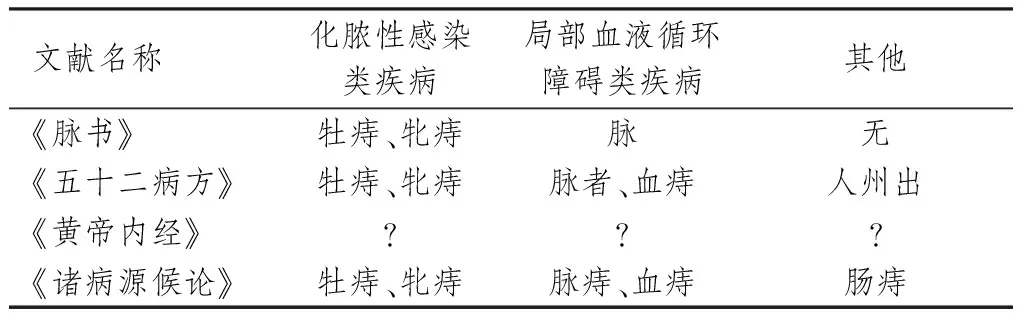

表1顯示,《內經》時代前的中醫文獻主要將化膿性感染看作痔病的病理學基礎,對是否將血液循環障礙類疾病納入痔病范疇存在爭議。而《內經》時代以后的中醫文獻已明確將“脈痔、血痔”歸入痔范疇,表現出痔病名的多樣性和痔病理學基礎惟一性之間的矛盾。

表1 《內經》時代文獻中痔病相關論述的病理學基礎分類一覽表

2 《內經》痔概念解析

《內經》時代痔病名的多樣性和痔病理學基礎惟一性之間的矛盾違反了邏輯學痔概念內涵和外延的同一律[9]。針對以上問題,《內經》作者遵循癰疽類病傳變病機觀,從辨病辨證結合角度對痔概念進行了闡釋:“筋脈橫解,腸澼為痔”[10],其中“腸澼為痔”是從辨病角度對“牡痔、牝痔”演變規律的闡釋,而“筋脈橫解”是從癰疽類病傳變病機角度對“脈痔、血痔、牡痔、牝痔”痔類病間關系的闡釋。

2.1 腸澼為痔

從《脈書》對腸澼、牡痔、牝痔概念的論述來看,“腸澼為痔”是《內經》作者根據中醫痔病觀辨病模式對痔概念的闡釋。 《脈書》[6]對腸澼一詞有明確的闡釋:“在腸,有農(膿)血,篡、脾(髀)、尻、少腹痛,為腸辟(澼)”,在這里,篡注為會陰部,髀《說文》[11]解為股外,尻《說文》解為脽也,段玉裁注:尻為溝子,脽為屁股,合言屁股,明確指出了腸澼是指會陰部、臀部、少腹疼痛并有大腸膿血的疾病概念;《脈書》對痔的概念也有明確論述:“在篡,癰如棗,為牡痔,汁出有空,為牝痔。[6]”可見《內經》所云:“腸澼為痔”是對《脈書》以化膿性感染(癰疽)為病理學基礎痔概念的概括總結,這一論述完全符合當時的醫事制度,是《內經》作者從癰疽辨病模式對痔概念的闡釋。

2.2 筋脈橫解

“筋脈橫解”是《內經》作者針對痔外延擴大的問題,遵循癰疽類病傳變病機觀從辨病辨證結合角度對痔概念的闡釋。《內經》作者認為,癰疽類病的病機與營衛失調、病性轉化、五體五臟間病位傳變有關。《靈樞·癰疽》[10]云:“血脈營衛,周流不休,上應星宿,下應經數。寒邪客于經絡之中,則血泣,血泣則不通,不通則衛氣歸之,不得復反,故癰腫。寒氣化為熱,熱勝則肉腐,肉腐則為膿,膿不瀉則爛筋,筋爛則傷骨,骨傷則髓消,不當骨空,不得泄瀉,血枯空虛,則筋骨肌肉不相榮,經脈敗漏,熏于五臟,臟傷故死矣。”在這里,《內經》作者不但提到營衛失調,還提到寒熱邪氣在五體的脈、筋、骨及五臟間的病性轉化和病位轉移,從而提出《內經》癰疽類病傳變病機觀。因此《素問·生氣通天論篇》[10]所云:“筋脈橫解,腸澼為痔”中的“筋”“脈”是不同性質的組織,不但是人體生命活動系統中五臟之五體(皮肉筋脈骨)的筋脈,而且是魄門藏象系統中的筋脈,而“脈痔、血痔”的病位在脈,“牡痔、牝痔”的病位在筋,“筋脈橫解”是遵循癰疽類病傳變病機觀從辨病辨證結合角度對痔類病傳變病機的闡釋。

3 《內經》痔病學術思想的系統結構

《內經》“筋脈橫解、腸澼為痔”的痔概念,是從《內經》痔病學術思想的系統結構出發,遵循癰疽類病傳變病機觀從辨病辨證結合角度對痔概念的闡釋。《內經》作者在《素問·生氣通天論篇》[10]中,按照氣機變化發生部位的層次,將人與自然的關系分為天地六合系統、人體生命活動系統、九竅系統3個層次,指出痔病腸澼的發生部位與人體生命活動系統中的筋脈有關,其依據闡釋如下。

3.1 天地六合系統

在中國古代文化常識[12]體系中,天指七曜、二十八宿,地指九州,六和指上下和東西南北四方,泛指天下或宇宙,氣指陰陽二氣。如《素問·生氣通天論篇》[10]云:“天地之間,六合之內,其氣九州、九竅、五臟、十二節,皆通乎天氣。”天、地、氣三者在六合之內的時間和空間上相互聯系和制約,構成了一個密閉系統結構,由“七曜”和“二十八宿”構成的天與“九州”構成的地之間隨時間變化產生空間變化(六合之內)產生了陰陽、五行變化,而天地的陰陽五行變化制約著六氣(風、寒、暑、濕、燥、火)的變化,而六氣的變化影響著人體五臟陰陽氣機變化。

3.2 以五臟為中心的人體生命活動系統

《內經》認為,人體生命活動系統的結構由五臟、九竅、十二節、陰陽二氣等要素構成。《素問·生氣通天論篇》云:“夫自古通天者,生之本,本于陰陽。天地之間,六合之內,其氣九州、九竅、五臟、十二節,皆通乎天氣。[10]”《素問·六節藏象論篇》[10]云:“得五行時之勝,各以氣命其臟。”《內經》理論體系將組成形體的各種臟器,按其功能特性概括為五臟、六腑和奇恒之腑,并按其功能活動聯系的規律,分別構成了以五臟為主體的5個功能活動系統,包括五臟(心、肝、脾、肺、腎)、六腑(脾、胃、大腸、小腸、三焦、膀胱)、五體(筋、血脈、肉、皮、骨髓)、五官(目、舌、口、鼻、耳)、五華(爪、面、唇、毛、發)[13];九竅指人體的兩眼、兩耳、兩鼻孔、口、前陰尿道和后陰肛門;十二節,明·張景岳《類經》將十二節解為“四肢各三節,是為十二節”[14],具體指左右各有肩、肘、腕、髖、膝、踝六大關節;陰陽二氣是按陰陽的性質分類,根據部位不同可指榮(營)衛二氣或清濁二氣[1][10]。這些結構隨“四(五)時陰陽”變化,五臟系統陰陽氣機產生“生長化收藏”的規律變化,維持人體的正常生命活動[13]。

3.3 九竅之魄門藏象系統

在《素問·五臟別論篇》[10]對魄門的功能進行了闡釋:“魄門亦為五臟使,水谷不得久藏。”根據《六節藏象論》[10]“得五行時之勝,各以氣命其臟”的以五臟所藏之氣為五臟命名原則,魄門應為臨時儲藏糟粕濁陰之氣的器官,其結構由筋、脈、榮(營)氣、衛氣、濁氣5個要素構成,其功能是協助五臟陰陽氣機產生“生長化收藏”的規律變化。

4 《內經》痔類病傳變病機解析

《內經》作者在《素問·生氣通天論篇》中從辨病角度指出“腸澼為痔”,為遵循《內經》癰疽類病傳變病機闡釋《內經》痔病機奠定了理論基礎。傳變是指疾病在機體臟腑經絡組織中的傳移和變化。從本質上講,即是疾病在其發展過程中的不同時間和不同層次上,人體臟腑經絡及精氣血津液等各種病理改變的復雜聯系和變化[1]。《內經》癰疽類病傳變病機觀為痔病名的多樣性和痔病理學基礎惟一性之間的矛盾提出了解決方案,即雖然脈痔、血痔與牡痔、牝痔的病理學基礎不同,但從癰疽傳變病機來看,兩類疾病可以在《內經》痔病學術思想系統結構內的不同時間、不同層次、不同病位發生寒熱病性的轉移。

4.1 脈痔、血痔病機

根據《內經》癰疽類病傳變病機觀,出土文獻《五十二病方》中“脈者(痔)、血痔”的病位在九竅之魄門藏象系統的“脈”,其病機可概括為“魄門衛氣不固,寒邪內生、寒入經絡而為血泣,血泣則不通”。

4.2 牡痔、牝痔病機

根據《內經》癰疽類病傳變病機觀,出土文獻《五十二病方》中“牡痔、牝痔”的病位在九竅之魄門藏象系統的“肉和筋”,其病機可概括為“(血泣)不通則衛氣歸之,不得復反,故癰腫。寒邪化為熱,熱勝則肉腐,肉腐則為膿,膿不瀉則爛筋。”在這里“牡痔、牝痔”與“脈痔、血痔”之間不但發生了由脈向肉筋的病位轉移,而且發生了寒邪向熱邪的病性轉移。

5 《內經》痔病學術思想的傳承創新與失傳

《內經》“痔病類病傳變病機”學術思想雖然在古代得以不斷傳承和創新發展,表現為古代中醫痔病名的多樣性和病理學基礎的惟一性[15]。但西學東漸[16]以來,以西醫學為代表的現代醫學對中醫痔概念體系造成了很大沖擊,中醫痔概念體系完全由西醫痔概念體系取代。相應,中醫痔概念體系所承載的《內經》痔病學術思想傳承創新的脈絡也發生了斷裂。如現行中醫痔病術語標準(WHO西太平洋地區傳統醫學名詞術語國際標準[17]、GB/T16751.1-1997中醫臨床診療術語疾病部分[18])已完全采用了西醫痔病術語標準(國際疾病分類第10版[19])均為內痔、外痔,其病理學基礎是局部血液循環障礙類疾病,屬于《內經》痔病類病傳變病機中“脈痔”“血痔”范疇。

綜上所述,痔病中醫診療觀最重要的模式變化是“辨病”向“辨病辨證結合”的轉變,這種模式變化的確切機制是中醫肛腸病學理論研究的關鍵科學問題之一。其原因與中醫痔病名逐漸增多和中醫外科醫事制度(瘍醫掌腫瘍、潰瘍)之間的結構性矛盾有關,表現為痔病名的多樣性(牡痔、牝痔、脈痔、血痔)和痔病程演變規律(痔演變瘺)惟一性之間的矛盾。《內經》作者建立了基于癰疽類病傳變病機的《內經》痔病學術思想,為構建基于“辨病辨證結合”模式的痔病中醫診療觀奠定了理論基礎。雖然這一學術思想在古代得以不斷傳承和創新發展,但西學東漸以來,以西醫學為代表的現代醫學對中醫痔概念體系造成了很大沖擊,中醫痔概念體系完全由西醫痔概念體系取代,而中醫痔概念體系所承載的《內經》痔病學術思想傳承創新脈絡也發生了斷裂,因此開展痔病中醫診療觀演變背景下的《內經》痔病學術思想研究,對中醫肛腸病學科的理論體系建設具有重要的理論價值和現實意義。