陳植都市公園分類觀及其對現行公園分類體系的意義

張金光

趙 兵*

陳植先生是中國近代造園學的倡導者、奠基人和“中國造園界的先達”①。黃曉鸞[1]對陳植先生一生中的重大事件進行了總結,介紹了先生為我國造園學所作的重大科研貢獻,認為先生是我國園林界在學術理論上德高望重的老前輩。趙兵[2]量化分析了1949年以前先生在國內公開發表的造園著作、論文及信函,發現先生不僅研究造園歷史與理論,而且全方面介紹該學科的意義、定位、體系、分類以及國際發展動態,是中國造園學當之無愧的奠基人。作為造園學的奠基人,陳植先生研究范圍廣泛,其中包括許多關于近代公園理論的研究,主要集中在《都市與公園論》(以下簡稱《公園論》)與《造園學概論》(以下簡稱《概論》)2本著作中。1930年出版的《公園論》[3],被列為“市政叢書”。崔志海[4]對該書進行了詳細解讀,認為該書不但對于中國近代公園建設具有指導意義,對于現代公園的建設也具有啟迪價值。1935年出版的《概論》是中國近代第一本造園學專著[5],被列為“大學叢書”,為我國造園學奠定了基礎。劉紅微等[6]對該書進行了評析;段建強等[7]以此書為研究對象,分析先生的遺產保護理念和思想,與現今的學術標準對比,雖未形成完整系統和學科分支,但已經基本涵蓋我們今天所界定的學術范疇和基本理念。此外,陳植先生是最早研究公園分類方法,系統制定公園分類體系的學者之一,在《公園論》的總論和《概論》的“都市公園之分類”一節中,系統介紹了公園分類、概念和配置要求。

公園分類體系是公園系統的重要組成部分。制定合理明確的公園分類體系,對于指導和規范國內市、鎮、村公園的規劃和建設,建立科學的公園系統,具有極其重要的意義。李永雄[8]通過分析日本1972—1982年10年內城市公園建設的巨大成績,認為科學合理的公園分類體系是當時經濟并不十分發達的日本公園建設取得極大成功的關鍵原因。陶曉麗等[9]對中國現行城市公園分類標準進行了回顧和探討,提出城市公園可以劃分為文化遺址公園、游樂公園、綜合性公園、社區公園和生態公園5種類型。余淑蓮等[10]根據深圳市實際情況提出將深圳市公園劃分為自然公園和城市公園兩大類的構想。新版《城市綠地分類標準》出臺后,賈俊[11]開展了修編工作的若干探討,并重點論述了公園綠地的進一步分類;王潔寧等[12]也對新版標準進行解析,并對耕地是否屬于廣義綠地、城鄉綠地率的統計意義等內容提出疑問與思考。本文從“古”學今用的視角,研究中國近代造園學奠基人陳植先生提出的公園分類觀,并與現行公園分類體系進行比較,總結陳植先生都市公園分類觀對當代公園分類發展的借鑒價值,為新時代下提升公園認知、優化完善公園分類體系提供寶貴的理論知識和實踐經驗。

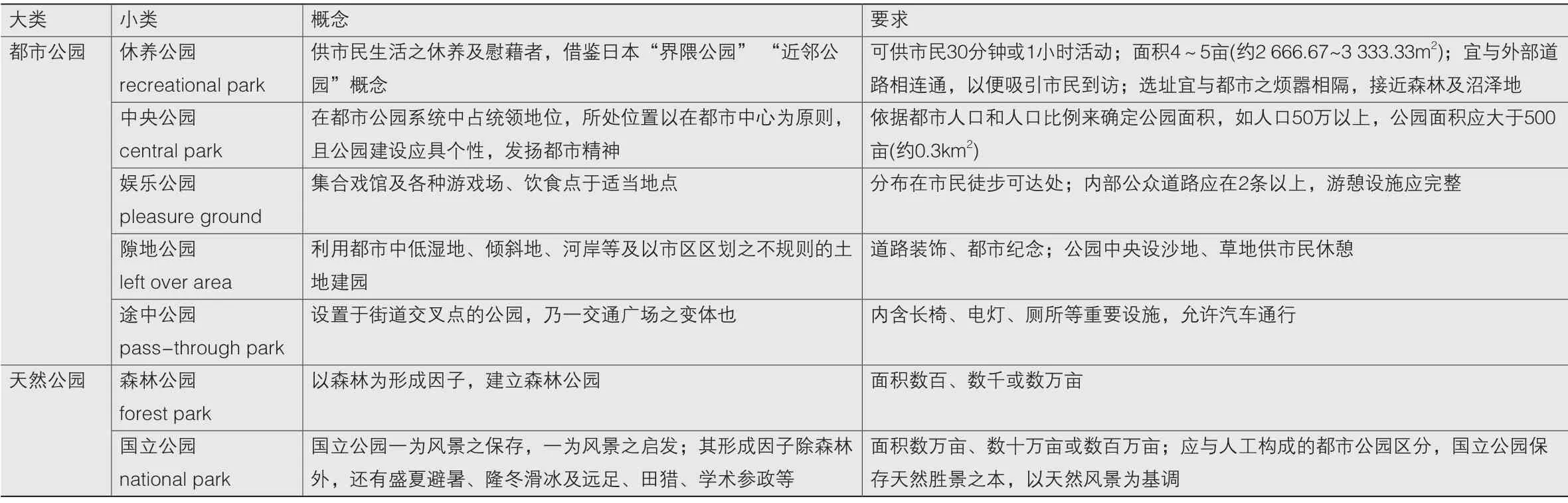

表1 陳植公園分類觀

1 陳植先生的都市公園分類觀

1.1 對城市綠地的認識

陳植先生在《中國造園史》中對城市綠地做了定義:即城市內的綠色之地,凡城市中植物栽植之地區,都可以稱為“城市綠地”。他將城市綠地分為城市公園、廣場、植物園、動物園和行道樹5個部分,都市內的綠地以公園為主[13-14]。

1.2 對城市公園的認識

在《公園論》中,先生論述了公園在城市中的重要地位。“公園為都市生活之重要設施,公園之于都市也,其重要一似肺之于人,窗之于室然。”他認為“公園為造園學分科中的公共造園(community landscape)之一;以內容種類之異致,故簡單定義之敘述綦難”。在先生看來,近代公園的功能區別于古代公園,已遠遠超出單純的游樂和休閑范圍,它同時也具有教育、經濟、政治和文化等多種功能,如“市民的身心休養、國民保健及公眾衛生、民眾運動、防災、國民的教化以及國家經濟、都市美觀”。此外,先生極力主張改變中國公園收費舊習,免費向公眾開放,“世界各國 ,公園游覽 ,類不取資 ,而我國公園則反是……”

1.3 對公園分類的認識

先生在《公園論》第一編“總論”中講述了“公園之分類”,提出“應按照公園的目的、所有、位置、內容等進行分類”。在《概論》中又詳細論述了公園的分類方法,先生提出應將城市郊區的公園(自然公園)納入城市公園分類體系。“依位置及性質不同,大別為都市公園(市內公園)與天然公園(又稱郊外公園、自然公園)2種”。都市公園又可分為休養公園、中央公園、娛樂公園、隙地公園和途中公園5個小類,并論述了每個小類的概念及相關配置要求。陳植先生在《公園論》和《概論》中提及的公園分類觀如表1所示。

陳植先生在論述都市公園分類理論和相關概念時,多次談及日本和歐美發達國家公園發展的成功經驗。日本公園體系由“自然公園”和“城市公園”兩部分組成,兒童公園、鄰近公園等小型公園為城市公園體系的主體內容[15],主要服務于鄰近住宅的居民。規模與服務半徑雖小,但數量最多且廣泛分布于各個住區內,可達性較高,構成了城市防災避難系統;美國公園的分類強調場地活動屬性(physical activity),認為公園是居民主要的運動場所[16],與居住區配套。兒童游戲場、近鄰運動公園、特殊運動場、廣場甚至道路公園及花園路在內的運動性場地都被納入公園體系。陳植先生分類觀的形成,很大程度上受到了歐美日發達國家公園理論的影響,這與先生所處時代和其教育背景密切相關。民國初期西方發達國家的現代城市設計思想被廣泛借鑒并運用于城市實踐中,如武漢、南京、上海等。先生日本留學回國后,仍與日本同行保持交流聯系,如20世紀20年代曾多次赴日本參加國際會議交流。此外,先生對國際發達國家的造園有著深入的研究,對國際交流會議的內容有著深刻的解讀,這些外來因素影響著陳植先生都市公園分類觀的形成。

關于受日本公園發展的影響層面:1)先生提出的都市公園和天然公園2個大類,與日本公園類別中的城市公園和自然公園不謀而合,但在小類上,先生依據國情提出了符合中國特有的分類方式,如在《中國造園史》中,先生在講述天然公園時,將天然公園按性質分為高山公園、湖泊公園、河川公園、海濱公園、峽谷公園、島嶼公園、火山公園、瀑布公園和溫泉公園等進行論述;2)先生在《概論》中論述休養公園時,受其老師田村剛博士的影響,使用了日本近鄰公園(田村剛博士稱之為“界隈公園” )的概念和相關配置要求。關于受歐美公園發展的影響層面:1)先生提出的都市公園系統主要受到美國波士頓大區域公園系統和馬薩諸塞州公園系統規劃的影響,但是先生對此有了自己的新認識,先生除了強調都市內外公園之組織聯絡外(“關于公園之分布,并相互間聯絡之組織”),還創新性地提出一種更大尺度的“地方公園系統”乃至“國家公園系統”;2)占據都市公園系統核心地位的中央公園,是參照了美國紐約中央公園、德國柏林動物公園和英國倫敦海德公園等提出的,但與“自然式”的紐約中央公園不同的是,陳植先生認為國內的中央公園應更加凸顯城市個性和紀念性的功能,其形式概取建筑式、輻射線式,以配列各種設備,中心應為紀念廣場及集會場所;3)天然公園(natural park)中的國立公園(national park)參照了美國國家公園(national park)的概念。先生在《國立太湖公園計劃》中寫道:“國立公園發源于美國,漸及于歐洲、日本諸國。然其發達,乃最近十年間事,故其名稱于最近數年間始流入我國。”將國立公園定義為“國立公園之本義,乃所以永久保存一定區域內之風景,以備公眾之享用者也”。由此可見,日本及歐美發達國家的公園發展理念,對先生公園分類觀點的形成影響頗深。

1.4 陳植公園分類觀的歷史局限性

陳植先生處在近代公園理論發展的空白期和萌芽期,因此他對公園分類的認識存在一定的歷史局限性。1)森林公園分類描述較為含糊。在天然公園大類中,先生提到“以森林為形成因子,面積在數百、數千或數萬畝,為森林公園”,把森林公園歸類為天然公園的小類。但是,先生在介紹休養公園小類時,又提到“至郊外之森林公園乃休養公園之大面積者也”,認為森林公園屬于休養公園的一種。筆者認為,先生本意是將森林公園歸為天然公園大類,此處先生所描述的是郊外森林公園同樣具備休養公園的休養功能。2)先生雖將植物園、動物園納入城市綠地范疇,但并未被先生視為公園歸入公園分類體系之中。由于植物園、動物園的游憩、觀光和科普功能,現行分類體系已將其納入專類公園之中。3)先生在介紹國外尤其是美國發達的運動公園和兒童公園時,提出中國應多設運動公園及兒童公園來促進居民活動,但是先生并未將這2種類型納入公園分類之中。4)先生提出通過建設公園路來連接風景區、國立公園等自然資源,構建都市公園系統,并指出當下公園道路的不足。在《公園論》中批判“我國各都市中所有街道,俱極狹小”,建議市政當局加強公園道的建設,美化街道。然而遺憾的是先生也未將“公園路”或“道路公園”納入公園分類體系之中統籌考慮。

2 城市公園與公園分類標準發展

2.1 我國城市公園發展

陳植先生在《公園論》序言中梳理了“公園”一詞的發展史,“我國公園之名始見于北史中,然夷考史乘,公園行政,隋唐之世,已設專吏,虞人即司苑囿山澤者也。至文王之囿,方七十里,與民同之,實為我國設置公園之嚆矢,距今蓋四千余年矣”。“公園”一詞最早出現在魏晉南北朝時期的史書中,雖是中國現存正史首次出現“公園”一詞,但是本質還是官家園囿。而近代公園(public park)的出現,最早是由西方人在19世紀中葉引入中國的。到了20世紀初,近代意義上的“公園”一詞開始才從日本傳向中國[4]。20世紀上半葉我國進入城市化初期階段,公園零散分布在城市之中,成為城市的有機組成部分。隨著工業文明向生態文明的過渡,“公園”將作為生態文明建設的用地載體。傳統意義上局限在城區內的“公園”及主管部門劃定的“公園”,已無法充分承擔起綠色生態建設之重任。新時代,公園發展更應如陳植先生所呼吁的“以庭院為起點向大自然發展”②,構建基于自然山水資源、實現區域全覆蓋的公園系統。公園建設也應分類別、分等級、分規模、分批次的按需推進,更加要求公園建設與居民需求緊密貼合,與城市地區規劃密切協調,與多層次空間規劃體系緊密耦合。規劃重心也要從強調“綠地系統”發展為強調“公園系統”[17]。

2.2 我國公園分類標準發展

原建設部綜合計劃財務司1991年9月印發的 《城市建設統計指標解釋》中,對公園的類型作了解釋說明;1992年1月開始實行的《公園設計規范》中,對公園的類型、設置內容和規模作了規范。然而二者都很不完善,并未形成系統的分類標準。直至2002年,住房和城鄉建設部頒布的《城市綠地分類標準》(以下簡稱“原綠標”)中將公園分類體系納入該標準的一部分,我國才正式出臺系統的公園分類方法,而這一分類方法的形成時間,比陳植先生首次系統地提出公園分類觀足足晚了70余年。原綠標將綠地分為公園綠地、防護綠地、生產綠地、附屬綠地和其他綠地五大類,其中又將公園綠地分為綜合公園、社區公園、帶狀公園、專類公園和街旁綠地[18]。隨著近年來全國各地城鄉綠地規劃建設和管理需求的不斷升級與變化,原綠標在現實需求與“多規統一”方面捉襟見肘。為適應我國城鄉發展宏觀背景的變化和滿足綠地規劃建設及公園體系規劃建設的需求,住建部于2018年6月正式實施新的《城市綠地分類標準》(以下簡稱“新綠標”)。新綠標將綠地分為公園綠地、防護綠地、廣場、附屬綠地和區域綠地五大類,其中又將公園綠地分為綜合公園、社區公園、專類公園和游園4個中類[19]。新綠標一定程度上解決了各標準銜接和實際工作中綠地類型判讀可能產生的問題,但也存在稍許不足:1)區別于道路附屬綠地,在公園系統中起紐帶連接作用的、連接在各類公園之間的步行道、自行車道等林蔭路(道路公園)是否應納入分類標準之中;2)隨著鄉村振興戰略的不斷推進,“田園綜合體”等為城市居民提供“休養”的土地,在鄉村綜合發展模式中為“耕地”賦予了更多重的服務功能,因此完全將耕地排除在“區域綠地”之外有可能會造成對市域綠地指標計算和綠地服務功能估算的偏差;3)國家公園作為某種意義上的“廣義綠地”,在城鄉統籌發展、城市群組發展的未來是否應納入分類體系之中,在新綠標中也未曾闡述。

3 陳植公園分類觀對現行公園分類體系的意義

3.1 陳植公園分類觀與現行分類體系比較研究

我國現行的《城市綠地分類標準》中提及的公園分類體系與陳植先生所提出的公園分類觀點有著許多共同之處。首先,先生提出公園分類方法應按照公園的目的、所有、位置、內容和功能等進行分類,而現行的分類標準,也正是以功能作為主要分類依據進行科學分類。其次,在大類上,2種分類方式在宏觀尺度上,都統籌了全市域范圍內的綠地,并且區分了城市內部公園和城市郊區公園分類。再者,在小類上,以滿足居民日常游憩為主要功能的社區公園,在其用地規模和功能上與休養公園類似,皆是服務于一定社區范圍內居民日常休閑活動、健身鍛煉的綠地;中央公園的設置,近似于城市級綜合公園的類別,公園內容豐富,具備完善的游憩和配套管理服務設施,并有著彰顯城市個性和特色的功能;以一定面積的森林為形成因子的森林公園與分類標準中風景游憩綠地中的森林公園小類一致,此外先生特別強調了森林公園的休養功能。

由于所處時代背景不同,學科發展水平不同,2種分類方式存在著一定的差異。1)途中公園(亦稱經由公園)是道路綠地的雛形,指位于街道交叉點建造的公園,“乃一交通廣場之變體也”。而現代道路或街道交叉點通常被交通綠島(道路附屬綠地)所取代,不再具備游憩功能。2)娛樂公園是專類公園分類中游樂公園的雛形,但是娛樂公園更加注重娛樂設施的配套,如“戲館、游戲場、飲食店”,而游樂公園除大型的游樂設施以外,還要求配置生態環境較好的綠地,并規定綠化占地比例應大于或等于65%。3)隙地公園利用都市中低濕地、傾斜地等難于建筑房屋的土地建設公園。而現在由于城市建造工程技術的提升,在現行的公園分類體系中,已無類似的公園類型。4)先生在天然公園大類中,提出國立公園(national park)分類,雖與現行的分類標準中“風景名勝區”的概念近似,但國立公園所涉及的范圍更廣,涵蓋尺度更大,性質上包羅極廣,“不惟森林公園,天然紀念物、天然保護區及各種野外休養地,皆當列為國立公園成因之一。即其他系統上,發生關系之經濟、保安、風致等,各種森林、名勝、古跡,皆為重要因子之一”;功能上,“不惟以保證人類原始的享樂為必要原則;復須保存國土原始的狀態,以資國民教化上及學術上之臂助”。先生強調國立公園除了休閑游憩的活動功能外,更要注重保護自然原始風貌和進行市民科普教育的“二重使命”。

3.2 陳植公園分類觀對現行公園分類理論的借鑒認識

陳植先生積極學習并引入日美等發達國家較為成熟的公園理論體系,與世界造園學術界保持了密切聯系,再加之其自身深厚的學術造詣、高瞻遠矚的思想理念和淵博的學識認知,提出的一些綠地分類與公園分類的觀點,至今仍具參考價值,具體如下。

1)城市綠地分類全面。

先生提出的綠地是一種“廣義”上的綠地,城市中植物栽植地區均可稱之為城市綠地。在綠地的分類中提到“都市內的綠地以公園為主,如庭院、草坪、廣場、行道樹等,有草坪覆蓋的飛機場、運動場、菜圃、果園等亦可稱為城市綠地”。不僅涉及公園綠地,還將菜圃、果園等生產綠地納入綠地的大范疇內。此外,先生將城市廣場、運動場等公共開放空間也納入綠地概念,與新綠標大類分類的修訂(加入“廣場”一類)不謀而合。

2)公園分類統籌城區與郊區。

先生率先將郊外天然公園納入公園分類體系,統籌考慮了城區內公園(都市公園)分類與城區外(郊區、自然)公園分類。并且先生明確了兩大類別的差異性,指出與“全依人工構成者”的都市公園不同,天然公園要更加重視自然與生態,應 “保存天然勝景之本,以天然風景為基調”。

3)首次將國立公園納入分類體系。

先生將國立公園納入公園分類體系之中,對國立公園的概念、要求、功能等做了詳細的論述,制定了國立公園的發展方向,即用于自然風貌的“風景之保存”與“風景之啟發”。并且,先生講述了國立公園與天然保護區和國家紀念物的區別,即“國家紀念物,以保存歷史上、科學上的各種物件,免除其毀損;天然保護區以絕對保存天然固有之狀態為目的;而國立公園,除以上目的外,復有各種公園的設施,以便利民眾者也”。此外,先生指出國立公園建設一定要注意天然風景地的保護, 提出“風景之破壞者,即須舉行造林及砂防工事,俾樹木滋茂,漸復舊觀,然后始可從事于國立公園之經始”,并以“歐西之意大利以舊有風景,破壞已夥”為例,強調國立公園創建中,保護工作的重要性。陳植先生主持制定了我國第一個國家公園規劃《國立太湖公園計劃》,為太湖制定了規劃方案,比后來我國正式推行的國家風景名勝區規劃早了半個多世紀。先生關于國立公園建設的理論觀點對當下國家公園建設與發展提供了重要的理論支撐和實踐經驗。

4)提出利用城市難以開發的土地建園。

先生在論述隙地公園分類時,提出應充分利用都市中“低濕地、傾斜地、河岸等及以市區區劃之不規則的土地建園”。雖然隙地公園這一分類方式由于其歷史局限性,未被現行分類體系采納,但在當下的公園體系規劃中,仍需提倡利用城市中的濕地、河岸以及建設開發難度大、工程投資價格高或城市中的瑣碎地塊,見縫插針地建設公園,并結合地形地貌特色打造公園之個性。

5)關注市民健康與休養。

先生密切關注公園給予國民的健康效益。在《概論》“都市公園之分類”一節中,開篇介紹的就是休養公園。先生參照日本“近鄰公園”概念,提出休養公園的主要功能是“供公余食后,三十分或一小時間之休養以運動筋肉,慰藉市民之心神為主旨”。先生曾呼吁“為增進市民健康”,城市應多建設運動公園及兒童公園。先生設想運動場專供青年及兒童活動,而休養公園則為“中年以上之男女及家族之利用而設置”。此外,先生同樣重視天然公園(森林公園)的休養價值,認為“野外休養地之肇端,蓋基于今人厭惡都市生活之過于機械,應往郊外天然勝地,資以休養之要求而產生者”,這正是郊外天然公園的起源。先生重視公園的休養價值,提出公園建設應配套相應的活動設施,促進居民開展戶外活動,進而帶來健康效益。這正與當下 “公眾健康”“健康設計”等國內外熱點話題相呼應。

6)提出建設地區或國家公園系統。

在《概論》“都市公園計劃”一文中,陳植先生提出應建設中國的都市公園系統,“當于適當狀況下,聯絡全體公園,而為一個系統”。并且,先生高瞻遠矚地提出“公園系統,非僅限于一都市也。即鄰接數市間,亦可相互糾合,集成一種共同之公園系統。即于國立公園,與附近之名勝古跡、溫泉場、海水浴場及避暑地等,亦靡不可構成一種地方或國家的公園系統”。從“都市公園系統”走向“地方或國家的公園系統”,構建全域型、全覆蓋的公園系統,這正是當下推進“公園城市”建設應努力實現的戰略目標。

4 結語

公園分類體系是公園系統的重要組成部分。科學、合理的公園分類體系,對于指導城市公園規劃和建設、建立科學的公園系統具有重大意義。我國著名園林學者、造園家陳植先生是最早研究公園分類方法、系統制定公園分類體系的學者之一。雖然以目前的學術標準評價陳植先生的公園分類觀,發現其觀點較之于現行的公園分類體系而言并未形成完整的分類系統,分類條理也不夠清晰和細致。但是,放置在先生所處的歷史背景和學術條件之下,先生能夠充分認識到公園建設的重要性,將其比作“肺之于人,窗之于室”,并率先開始討論都市公園之分類實屬難得。此外,先生對城市綠地和公園概念認知深刻,統籌考慮城區公園(都市公園)和郊區(天然公園)的分類體系,系統論述國立公園的概念、功能、目的和發展趨勢,密切關注公園給予居民的健康效益,充分重視公園路建設,提出造園應 “以庭院為起點向大自然發展”,公園計劃應從“都市公園系統”走向“地區或國家公園系統”的偉大展望等,為當代公園理論發展提供了寶貴的學術財富。

注釋:

① 1989年造園界北村信正先生在日本《造園雜志》刊登紀念陳植先生的文章,稱其為“中國造園界的先達”。

② 陳植先生在《中國造園史》緒論中引用1948年聯合國國際造園會議關于今后造園的發展方向,并對此十分認可。