高校學科競賽中的從眾行為及其引導對策分析

王桂平 婁路

[摘要]學科競賽是高校培養學生實踐能力、創新意識,提高學生綜合素質以及推動教學改革的重要途徑。文章研究了高校學科競賽中的從眾行為,即學生個體參加學科競賽的積極性如何受學生群體和環境因素的影響;分析了學科競賽中學生因從眾而積極或消極對待學科競賽可能的原因;總結了利用從眾心理引導學生積極參加學科競賽的對策。

[關鍵詞]學科競賽;從眾;個體;群體;環境因素

[中圖分類號]G446 [文獻標識碼]A [文章編號]2095-3437(2019)12-0124-03

學科競賽是高校培養學生的創新意識、實踐能力,提高學生綜合素質以及推動教學改革的有效途徑。近年來,在高校、企業和政府的共同推動下,各類學科競賽在國內高校得到蓬勃發展。然而在繁榮的背后,學科競賽也存在商業味越來越濃、功利化現象蔓延等問題。現有文獻對這些問題作了很好的探討。

此外,指導老師在指導學科競賽時經常會觀察到這樣的現象:某個班的學生在競賽方面普遍比其他班學生更積極、成績也更突出;或者某個班的一些學生在競賽上取得優異成績后,其他學生也樂于參加競賽;或者某一屆學生的競賽成績比往屆都要好;或者某些課程采用一些新穎的教學方法后,學生參與競賽的積極性和競賽成績提高很明顯;等等。這些現象在社會心理學上稱為從眾(conformity)。

從眾是指改變個體的觀念或行為,使之與群體的標準相一致的一種傾向性。本文研究高校學科競賽中的從眾行為,即學生個體參加學科競賽的積極性如何受學生群體和環境的影響;分析了學科競賽中從眾行為產生的原因,即學生因從眾而積極或消極對待學科競賽可能的原因;總結了如何利用從眾心理引導學生積極參加學科競賽的對策。

一、相關研究

社會心理學中關于從眾最早的研究之一是MuzafeiSherif于1936年做的探索性研究:黑暗中的猜測。在該研究中,被試坐在一個黑暗的屋子里觀察一個光點。每個被試都被告知這個光點會移動(實際上它是固定不動的),而被試的任務就是推測光點移動了多遠。Sherif研究的結論是在不確定和模糊環境中,人們傾向于與始終保持一致的同伴所建立的標準一致。

目前,從眾作為一種比較普遍的社會心理和行為現象為人們所知。通俗地講,從眾就是“隨大流”“人云亦云”。高校校園里的從眾現象包括消費從眾、學習從眾、戀愛與性觀念的從眾、入黨從眾、擇業從眾等。現有文獻對這些從眾現象進行了深入的研究,但對學科競賽中的從眾行為卻鮮有文獻討論和深入研究。

從眾的影響可能是積極的也可能是消極的,這在一定程度上取決于大學生個體所追隨的多數人的行為是否正確,因此可以利用從眾心理引導學生往積極的一面發展。例如,文獻分析了從眾對大學生實踐創新能力培養的負面影響,提出了克服負面影響的三大措施,通過這些措施因勢利導,使得從眾心理在實踐創新能力培養中發揮出積極作用。文獻則認為從眾心理對大學生的網絡人際交往、社會化的發展產生了積極的作用。

二、學科競賽中從眾行為產生的原因

社會心理學的研究表明,個體行為受群體、環境、其他人等因素的影響。對學科競賽而言,群體行為是指一個學校或一個學院(系)甚至小到一個班級的學生作為整體參加學科競賽的積極程度;個體行為則是指單個學生參加學科競賽的積極程度;環境因素包括學校在某項學科競賽上取得的歷史成績,課程教學內容與學科競賽知識的切合度,教學方法的新穎性,學校和教師對學科競賽的重視程度,學校相關激勵機制的完善和透明程度,等等。

社會心理學認為,人們從眾主要有兩個原因:一是為了做正確的事情,二是為了被喜歡。具體到高校學科競賽,學生個體“隨大流”地積極參加學科競賽,可能的原因是:(1)老師都說某一項學科競賽如何如何好。(2)身邊的同學都去參加某項學科競賽,多數人做的事一定是正確的。(3)身邊的同學都去參加某項學科競賽,不參加就沒有共同語言,或者會被孤立。(4)有同學參加競賽取得了很好的成績而受人仰慕,自己也想被人仰慕。(5)往屆學生在某項競賽上成績一直不錯,這是學校的一項傳統比賽,競賽宣傳做得很好。(6)在競賽中拿過獎的同學,普遍就業比較好。(7)返校做講座的校友都提及在校參加學科競賽的重要性。(8)學科競賽中用到的知識和技能在課程上都學過,參加學科競賽是水到渠成的事。(9)參加某項學科競賽,某門課程可以加分;如果取得很好的成績,甚至可以免修這門課程。(10)參加學科競賽取得很好的成績,有豐厚的獎金,還能認定學分,甚至評獎學金、研究生推免也可以加分。

而學生個體對學科競賽的態度很消極甚至排斥學科競賽,可能的原因是:(1)老師從不提及某項學科競賽,學校對這項學科競賽的宣傳也不多。(2)周圍的同學都不愿意參賽,自己參加好像很另類。(3)周圍的同學都認為參加某項學科競賽即便獲獎對考研、就業也沒什么用。(4)學校往年在某項學科競賽上成績不太好,自己再怎么努力也不可能取得好成績。(5)學科競賽涉及的知識和技能在課程里都沒學過,參加競賽要花費太多的精力去自學這些內容。(6)參加學科競賽不能保證獲獎,如果沒有獲獎將一無所獲。(7)學校的獎勵政策不透明,獲獎了不知道有沒有獎勵,也不知道在評獎學金、研究生推免時有沒有加分。

可見,從眾的影響可能是積極的也可能是消極的,如果學校和教師能充分利用學生的從眾心理,因勢利導,引導學生積極參與學科競賽,會取得很好的效果。

三、充分利用從眾心理引導學生積極參加學科競賽的對策

心理學認為,群體的大小、群體觀點的一致性程度、人們對于群體的認同以及環境因素等都會影響從眾行為。具體到學科競賽,學生個體對待某項學科競賽的態度(積極或消極)往往會受到以下因素的影響:參加這項學科競賽的群體的大小,參賽學生對這項學科競賽認同的一致性程度,校內師生或社會大眾對這項學科競賽的認同程度,學校在該項學科競賽上歷史成績的優劣,課程教學內容與學科競賽的切合度,教學方法的新穎程度,學校和教師對學科競賽的重視程度和激勵力度(如獎勵、學分認定、獎學金掛鉤、研究生推免等),等等。

高校學科競賽培養學生實踐和創新能力的作用毋庸置疑。高校和競賽指導老師可以利用學生的從眾心理積極引導學生參加學科競賽。一方面,可以規避從眾行為的負面影響,避免學生走向消極的一面;另一方面,也可以促進學科競賽的良性發展,逐步提高學校參賽水平和成績。以下是具體對策。

(一)引導和規范學生的群體行為

由于個體行為容易受群體行為的影響,而且群體規模越大、群體行為越一致,人們對于群體越認同,個體行為受群體行為的影響也就越大。因此,教師可以通過引導和規范學生的群體行為來影響學生的個體行為。在學科競賽里可以采取以下措施。

其一,學科競賽往往包含一些趣味性、挑戰性的實踐內容。教師可以在課程的實踐教學中吸收學科競賽中的一些新穎的實踐內容,讓學生在潛移默化中積累學科競賽所需的知識和技能,也使得學科競賽演化為學生的群體行為。例如,文獻[8][9]將程序設計競賽和在線程序實踐這些新穎的程序實踐引入到程序與算法設計類課程的實踐教學中,實證分析結果表明教學效果很好。

其二,除了可以選拔學生參加省市級、國家級甚至國際級比賽外,有條件的學校還可以組織學院級和學校級這種級別比較低的比賽。參加某項學科競賽的群體越大,學生個體越認可該項學科競賽,越有可能參與到學科競賽中。

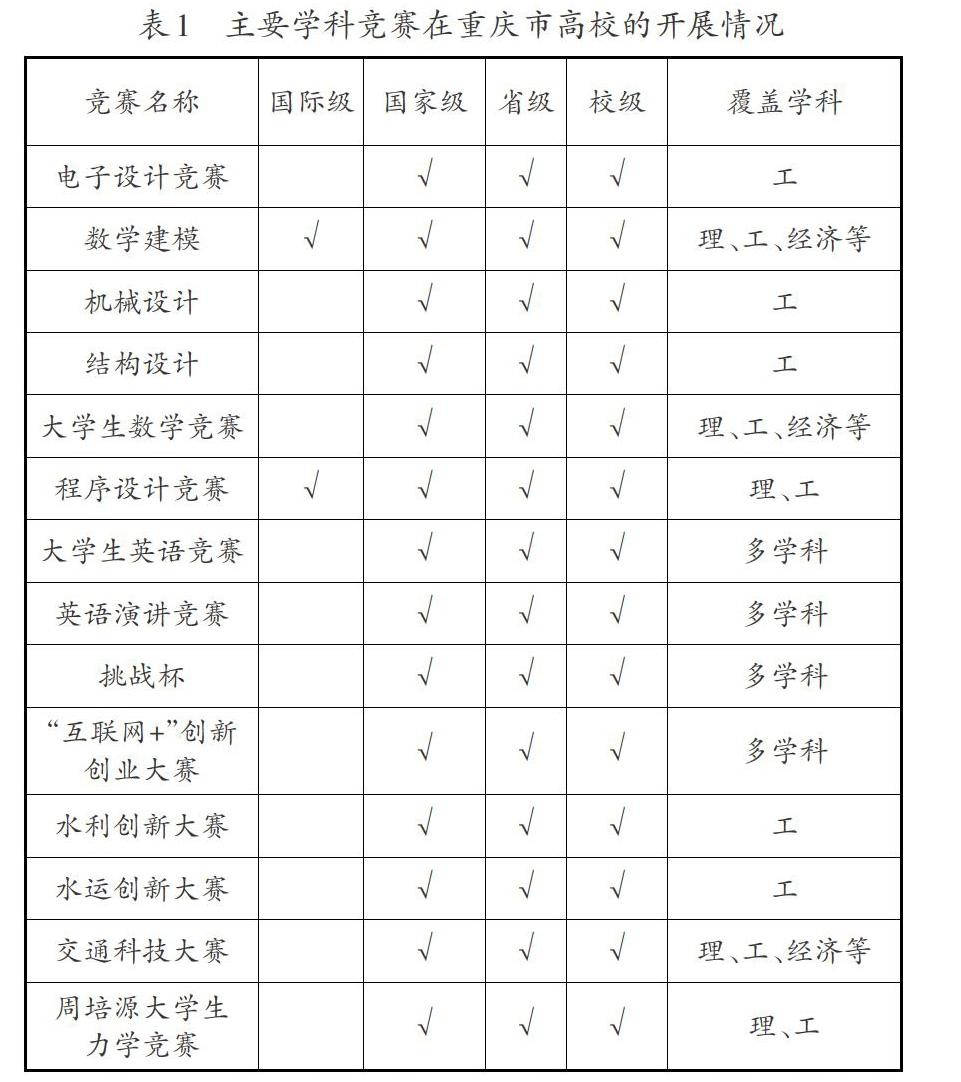

表1總結了一些重要的學科競賽在重慶交通大學開展的情況(√表示本校有該級別的競賽),部分競賽具有交通背景和特色。這些學科競賽都有校級比賽,通過校級比賽,既可以打好群眾基礎,也可以選拔優秀的學生參加更高級別的比賽。

其三,很多學科競賽是團隊賽,這些學科競賽挑戰的不僅是學生的知識、技能、抗壓能力,對學生的團隊協作能力要求也非常高。因此,學校和教師可以積極引入、宣傳和組織這些學科競賽,以此改善學生的群體行為。

(二)重視學科競賽的組織和宣傳工作

一項學科競賽受大學生歡迎和認可的程度,很大程度上取決于學校的組織好壞和宣傳力度。因此,應該在校內大力宣傳和普及學科競賽。如果參加學科競賽是學生大眾崇尚的一種行為,那么將會有越來越多的學生參與學科競賽。具體可以采取以下措施。

其一,高校應成立專門的科技競賽委員會,對接省教育廳(或市教委)的科技競賽委員會。筆者在浙江省、重慶市兩所高校工作期間已從事十余年學科競賽培訓指導工作,對此深有體會。浙江、上海、江蘇等學科競賽開展得比較早的省市,其教育廳或教委都成立了科技競賽委員會,高校也成立了專門的競賽主管部門。而中西部省市的教育廳或教委一般沒有成立科技競賽委員會,其高校一般把學科競賽簡單地劃歸到教務處實踐教學科來管理。

其二,積極轉發上級發文。高校教務主管部門或學科競賽主管部門接到上級部門舉辦學科競賽的通知后,應及時轉發到校內二級學院。非常重要的是,主管部門不應對上級部門的競賽通知區別對待。高校對教育部、教育廳(或教委)下達的競賽通知通常會積極處理,而對其他部委(如工信部、經信委)下達的競賽通知的態度則相對冷淡。

其三,做好校內通知工作。學校級別的比賽,如校賽或校內選拔賽等,應及時在校園網以正式文件形式下發通知。程序的正規性往往能體現學校的重視程度,也在潛移默化中影響著學生對這項學科競賽的重視和認真程度。

其四,做好校內新聞宣傳工作。學科競賽的舉辦、獲獎,新聞應及時跟進,要給參賽選手一種榮譽感、被尊重感。

(三)充分發揮競賽成績的激勵作用

作為環境因素,學校在往屆比賽中取得的成績對學生的群體行為和個體行為有很大的影響。因此可以充分利用取得的競賽成績來激勵學生積極參與學科競賽。以下為具體措施。

其一,每次競賽結束后,應在校內以橫幅、通知等形式及時公布競賽成績。在學院網站或學校網站應能查到每年的競賽成績。

其二,在學科競賽中獲獎的學生往往就業非常好,可以邀請曾經在學科競賽中取得優異成績的校友回來作講座,以此激勵在校的學弟學妹。

其三,在組建參賽隊伍時,可以把有參賽經驗的高年級學生和有潛力的低年級學生組成一支隊伍,形成“傳幫帶”機制,帶動低年級學生快速進步。

(四)通過教學方法改革促進學科競賽發展

作為環境因素,有效的教學方法對學科競賽的促進作用也不容忽視,可見,教學改革是一項長期的工作。

首先,教師在課程教學中應放棄落后的教學方法,積極引入新穎的有效的教學方法,吸收學科競賽中的一些前沿知識和先進的實踐方法與技能。

其次,可以從支撐學科競賽知識體系的角度,在現有相關課程的基礎上建設課程群。重構課程群的知識體系,特別是實踐教學體系,提高課程教學內容與學科競賽知識的契合度,從而使學生在正常的課程教學中就能潛移默化地積累學科競賽所需的知識和技能,無須參加課外培訓,或僅需少量課時針對競賽進行強化培訓。這樣學生就不會因為學科競賽涉及的知識和技能在課程里沒學過而消極地對待學科競賽。

此外,學科競賽考查的知識往往比較全面,不僅包含本學科多門課程的知識,甚至可能涉及跨學科的知識,因此,教師開展課程教學不應僅局限于本門課程,而應從整個學科體系的角度開展教學,以開闊學生的眼界。

(五)制定完善的激勵機制

為了引導學生個體積極參加學科競賽,必要的激勵機制是必不可少的。對物質方面的獎勵(如獎金),學校應該以文件的形式出臺獎勵政策,保障獲獎學生的利益。除物質獎勵外,學分認定、獎學金掛鉤、研究生推免等政策中涉及學科競賽激勵的內容也應以文件(或文件中的條款)的形式明文規定,并宣傳到位,確保透明、公平、公正。

四、結束語

高校學科競賽中的從眾現象非常普遍。從眾既有消極作用也有積極作用,不應片面對待,更不應談之色變。高校和教師在開展學科競賽時可以因勢利導,利用學生個體的從眾心理,引導學生積極參與學科競賽,確保學科競賽得到良性發展,使之真正成為培養學生創新意識與實踐能力,提高學生的綜合素質以及推動教學改革的一種有效途徑。