對話:創新創業信息要規范傳播

“我國公民科學素質水平去年是8.47%,按照這個比例,我們目前臺上8位嘉賓還湊不齊一個所謂有科學素質的人。我們從小就學習英國哲學培根的名言‘知識就是力量,但很少有人知道他的后半句話:力量不僅取決于知識本身價值的大小,更取決于它是否被傳播,以及傳播的深度和廣度。”

10月22日,參加2019“創響中國”活動的本刊常務副總編輯魏曉文在嘉賓對話環節的發言,引發參會者關注。他指出,在面對創新發展的大環境時,新時期的科技傳播工作才剛剛起步,我們不應該忽視這只隱形的翅膀,要盡快通過科普和傳播培育大家對科學的興趣,也是給企業創新發展積蓄后備人才。

會后,中國網、鳳凰網、中國新聞網、今日頭條等媒體紛紛刊發及轉載對本刊常務副總編的采訪文章。

“創響中國”活動由國家發展改革委和中國科協會同相關部門、地方政府共同舉辦,自2016年以來已實現對全國各省區市的全覆蓋,累計舉辦活動上萬場,參與人數近千萬,成為中國最有影響力的創新創業活動品牌之一。

魏曉文在會后接受記者專訪時稱,近年來隨著創新創業者群體的大量出現,對于科技信息流的需求也在快速增長,但是傳統的科技傳播渠道相對滯后,催生了類似北京中關村創業大街咖啡館的爆紅,雖然表面看是國外創業生態的舶來品,但其實質是創業者和投資者的一個信息交流平臺。魏曉文指出,這種現象其實為新時期科技傳播提出了新的要求,傳播或者說宣傳一方面是對大眾化的科學普及,而另一方面更應該搭建創新創業者的信息交流平臺和陣地。

針對網上出現的各類創新創業平臺,魏曉文則表示擔憂。他認為互聯網渠道雖然便捷了創業者之間的信息交換,但由于監管的缺失和法規的不健全,有很多所謂的創業項目魚龍混雜,使成果轉化的交易市場風險劇增,而且部分所謂創業項目就是簡單的連鎖加盟收費,進行概念炒作,沒有技術可言。魏曉文說,這也是優質創業者聚集在咖啡館的原因,一是低廉的信息交流成本,其次是面對面的信息真實鑒別模式,為創新創業者提供了火爆的技術交易的民間市場。他呼吁相關部門要重視科技傳播這只隱形的翅膀,同時加強監管力度,為創新創業者打造一個優質的信息交流環境。據其介紹,中國科協打造的創新資源共享綠平臺,雖然是開放式平臺,但成果項目和金融投資等信息都進行嚴格審查。他表示,“規范的科技信息傳播才能成為創新發展的重要力量”。

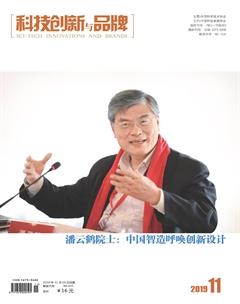

媒體同時向讀者介紹,《科技創新與品牌》雜志由劉人懷院士擔任總編輯,袁隆平、戴汝為、倪光南等20余位兩院院士擔任編委團隊,是一份服務于國家創新發展和品牌塑造為核心的中央級期刊。本刊常務副總編輯魏曉文曾任職《求是》雜志社紅旗專刊執行主編,近年來致力于企業創新活動的服務與研究工作,執筆完成一系列企業創新機制研究課題。