文化傳播學視野下的中國志怪文化與文化產業創新*

李季剛

(西南政法大學 經濟法學院,重慶 401120)

黨的十九大明確提出,要大力推動我國文化事業和文化產業的發展,堅持百花齊放、百家爭鳴,堅持創造性轉化、創新性發展,不斷鑄就中華文化新輝煌。[1]文化產業的跨越式發展,需要不斷創新。極具中華民族色彩,富有藝術生命力的中國傳統志怪文化就是極具潛力的“富礦”選項。作為藝術形象和文化符號的“怪”,廣泛存在于中國本土的戲劇、繪本、小說等文學和藝術作品中,代表著除人類和神以外存在于天地間的超自然生命形象,其文化成分包含了古代巫文化中的方志、圖騰、物象崇拜等內容,也包含民俗文化中的藝術創作、民間信仰及歷史碎片化再創作的內容。[2]中國志怪文化從古至今都是中國傳統文化的重要組成部分,也是東方文明與東方文化研究中不可繞開的重要內容。

一、作為文化產業創新發力點的中國志怪文化

(一)中國傳統志怪文化的“墻外香”與“全球熱”

近年來,全球范圍內掀起了“妖怪文化熱”。無論是自2016年異軍突起并在歐美文化市場引發消費爆點的AR手機游戲《口袋妖怪GO!》,還是2016年9月登陸App Store后每月流水上億元的《陰陽師》,再到近年自日本引進且受廣泛關注的圖書,如鳥山石燕的《百鬼夜行圖》、水木茂的《妖怪大全》,及2018年獲得臺灣電影金馬獎三項提名的《妖貓傳》電影……這些大放異彩的文化產品都有一個共同的特點:其素材或原著均源自日本妖怪文化。

然而,據日本哲學家、妖怪學首倡者井上圓了的統計,日本妖怪中有七成來自中國。[3]從鳥山石燕的《百鬼夜行圖》到水木茂的《妖怪大全》,都可發現大量的中國妖怪:最著名的女妖玉藻前就脫胎于中國志怪傳說中的九尾狐妖妲己;常常在日本文學出現、近來在手游《陰陽師》中大受歡迎的“姑獲鳥”,最早出自郭璞的《玄中記》;日本著名妖怪“天狗”來自中國《山海經》中的犬怪,傳到日本后,漸漸和佛教中的天魔、神教中的山神等結合起來,融合成現代的形象;再如河童,本是中國民間傳說中的鬼怪“水虎”,在《本草綱目》中生活于湖北河流中……[4]

中國傳統志怪文化何以在日本生根發芽,開花結果?

應該說,這樣的“墻外香”現象與志怪文化在中國本土系統性研究的匱乏與理論研究的邊緣化不無關聯。作為中國傳統志怪文化“海外遺珠”的日本妖怪文化自唐朝傳入以來,在數代日本人的梳理和豐富下逐步具備了較強的系統性,甚至成了一門專門的學問“妖怪學”。[5]5唐朝是中日交流的重要朝代,諸如《妖貓傳》等眾多中日志怪文化作品的創作背景皆為唐朝,這也被認為是中國志怪文化傳入日本的重要開端。中國志怪文化代表典籍《山海經》《淮南子》《酉陽雜俎》等也是自唐朝流入日本。自此,中國志怪文化便扎根于日本,并與當地百姓的生活交融,逐漸演變為一種民俗文化的姿態。[6]

對于日本妖怪文化的保存、發展及產業化研發而言,日本本土研究者對于志怪文化的理論研究貢獻卓越。早在江戶時代,以鳥山石燕為代表的妖怪繪師便開始嘗試將妖怪形象化,并逐漸形成了一種重要的美學傳統。《百鬼夜行圖》等妖怪繪卷記載和描繪了數百種妖怪形象,這些經典畫像為志怪文化在日本的產業化發展奠定了重要基礎。到19世紀末,日本著名哲學家井上圓了開創了“妖怪學”這一研究領域,先后出版了《妖怪學講義》等13部與妖怪相關的著作。其著作深入考察了不同的妖怪,以“釋清迷信”為立場對實際存在的“真怪”和因誤認、恐懼而生的“假怪”來分類,系統地以妖怪為對象展開了理論研究。此后,日本民俗學家柳田國男以及“妖怪博士”小松和彥等人從民俗學視角對“妖怪”展開了大量的理論研究,小松以文化人類學的方法分析了鬼、妖怪、異人、詛咒等,為志怪文化研究奠定了重要的理論基礎。[7]

反觀中國志怪文化的相關研究,體現出研究起步晚、系統性不足、本土資源研究不足等特點。20世紀初,蔡元培所譯的井上圓了《妖怪學講義錄》由商務印書館印行,標志著中國志怪文化研究的起步,井上圓了的妖怪學作為“打破迷信”的有力工具被介紹到國內。江紹原在井上圓了的影響下,開創了“迷信學”。繼井上圓了之后,周作人、魯迅在柳田國男的民俗學影響下從民俗學、文學的視角對中國及日本的妖怪展開過研究。[5]1221世紀初,中國傳統志怪文化研究才再次受到國內學者關注。現有研究主要表現出兩個特點:首先,研究視角較為單一,主要延續民俗學的視角對具體志怪文化作品進行研究。較為典型的有:以《山海經》為具體樣本探析其與戰國時期造神運動的關聯性[8],以唐代志怪小說《廬江民》為樣本探析唐朝祆教儀式的民俗文化[9],以魏晉南北朝伐樹故事為樣本探究伐樹志怪的民俗文化淵源[10],等等。其次,理論研究與當前文化產業實踐結合不夠,研究重點主要集中在敘事技法等文學理論的探討上。較為典型的有:以魏晉南北朝志怪小說為分析樣本,探究其文本的空間敘事結構與功能[11];以《梅雨之夕》與《搜神記》《搜神后記》為比較樣本探討現代志怪小說創作革新[12];等等。總的來說,中國傳統志怪文化研究主要延續了文學、民俗學、史學的視角,這對于志怪文化的理論深入有著十分重要的意義。但如何使上述理論研究服務于中國文化產業的創新式發展,如何將理論與產業實踐有機結合,文化傳播學的研究視角與文化產業發展的視角恰可彌補上述空白,為中國志怪文化的產業化發展助力。

(二)中國傳統志怪文化的傳播學價值

目前中國志怪文化的系統化研究與產業化研究與鄰國相比均存在一定的差距。由于志怪文化在日本已經具有了一定的研究基礎,并借由產業化發展贏得了較大的受眾基礎,這恰恰給中國志怪文化的產業化發展提供了“后發性”的發展機遇。在受眾審美和文化市場成型的當下,相比于西方同類型文化產品話語體系的陌生性與異域性,作為“同源”文化和“母體”文化的中國傳統志怪文化,這種“后發性”優勢可以理解為一種特殊的傳播學優勢,這正是中國傳統志怪文化在日本等亞洲國家中巨大的產業化發展潛力,是“講好中國故事”,加強中國文化海外傳播力的有利條件。基于“文化內容的非排斥性—文化內容創新的可實現性—文化內容創新的被關注可能性”的邏輯分析框架,筆者認為中國傳統志怪文化相較于日韓等亞洲國家至少具有以下傳播優勢:

1.文化維模效應的相對豁免:文化資源的同源性優勢

中國傳統志怪文化在日本為代表的東北亞國家中,其文化傳播過程具有“維模排斥”的相對豁免,本質上不會受到以日本妖怪文化為代表的“同源性”文化排斥。實際上,并非來自中國傳統文化的文化元素都具備以上特質,歷史上東北亞國家也并非全盤吸收中國文化,而是選擇性地吸收了有利于自身發展的內容。[13]但中國傳統志怪文化具有的弱政治性、非強權性、強烈民間性的文化特質,特別是文化資源的同源性優勢,使它具備了文化維模效應的相對豁免可能。

維模功能是一個社會文化的基本功能,它使得一個社會所在文化圈對外來文化發揮選擇作用和自我保護作用。[14]作為本土文化的“守夜人”,多數情況下,文化的國際化傳播會受到維模功能的拒絕和排斥,維模功能又被稱為“一個國家的文化警察”,對外來文化總是懷有警惕之心。文化傳播內容受到文化維模效應的消極影響有多大,是中國傳統文化“出海”所必須考量的維度。文化資源同源性帶來的維模效應的相對豁免,使得中國傳統志怪文化在產業化發展和海外傳播方面具備了“傳播內容的非排斥性”特點,為文化傳播和文化創新提供了基礎性條件。

2.文化增殖的可能性:文化資源的母體性優勢

中國傳統志怪文化的文化傳播其實質是文化的再生產創新,也是文化增殖的有益實踐,而基于母體資源的再度開發,使其獨具更多維度的創新可能性。

從文化傳播學的視角看,文化增殖是文化在質與量上的膨脹或放大,是文化的原有價值或意義在傳播過程中生成新的價值和意義的現象。[15]中國傳統志怪文化的母體性資源優勢使得其與“文化增殖的可能性”產生了有機聯結。中國豐富的典籍資源、多樣化的口述作品以及獨具地方特色的民間資源是這種“文化資源母體性優勢”的重要表現。這些文化的本土資源為志怪文化研究提供了語言和第一手文獻研究的便利;母體資源的大體量與多元化內核,同時又為文化產品的研發帶來了研究樣本與研究視角的多樣化優勢。應當說,建立在充分利用母體性資源優勢基礎上的中國傳統志怪文化,在新時代仍舊具備“文化增殖”的活力。它的產業化發展具有傳播內容創新的可實現特征,是中國傳統文化價值的再開發與再發展,同時這種文化增殖現象也是中國傳統文化海外傳播力建設與提升的重要標志。

3.文化融合的可實現性:資源優勢的產業化實現

文化融合指兩種不同的文化在接觸交往中,彼此借鑒吸收,交融形成新文化的過程。而文化的傳播則是促成文化融合的重要機制。[16]基于文化資源同源性優勢獲取的維模效應的相對豁免,并在此基礎上由母體性資源優勢為內容創新提供保障,這使中國志怪文化產品在鄰國得到受眾接受和關注的同時,也為文化融合的可實現性提供了條件。良性的跨文化傳播有利于在尊重民族文化多樣性的基礎上構建文化共同體,而文化融合即為跨文化傳播良性運轉的標志。這方面中國傳統志怪文化具有巨大的潛能,具備在產業化開發過程中促成文化融合的有利條件。

(三)講述中國故事、具有中國美學內核與中國價值的中國志怪文化

志怪文化作為民俗學范疇的文化形式,可以廣泛運用于電影、電視劇、動漫、數位游戲等文化產品中。正是由于上述資源性優勢,通過對傳統志怪“故事支線”的合理擴寫,對人物角色的個性化解讀,對講述視角的創新化編排,對角色與角色群合理化的“羈絆”塑造等產業化開發,這些傳統的中國故事能夠重新活躍在文化產品中,這種根植于原文化基礎上的內容創新因此具備了可實現性。

新時代背景下的中國志怪文化產品的創作與生產,必須堅持擺脫迷信糟粕的基本立場,需要在不斷豐富中華文化內核,尋求創新的過程中完成其藝術品格的蛻變。應當說,新時代的中國志怪文化及其產品應致力于傳播中華傳統文化中的中國美學內核、中國價值,以中國故事為依托,傳播屬于中國話語體系的美與善、忠義精神與家國情懷等價值觀。

二、志怪文化在文化產業創新中的現實考察與比較研究

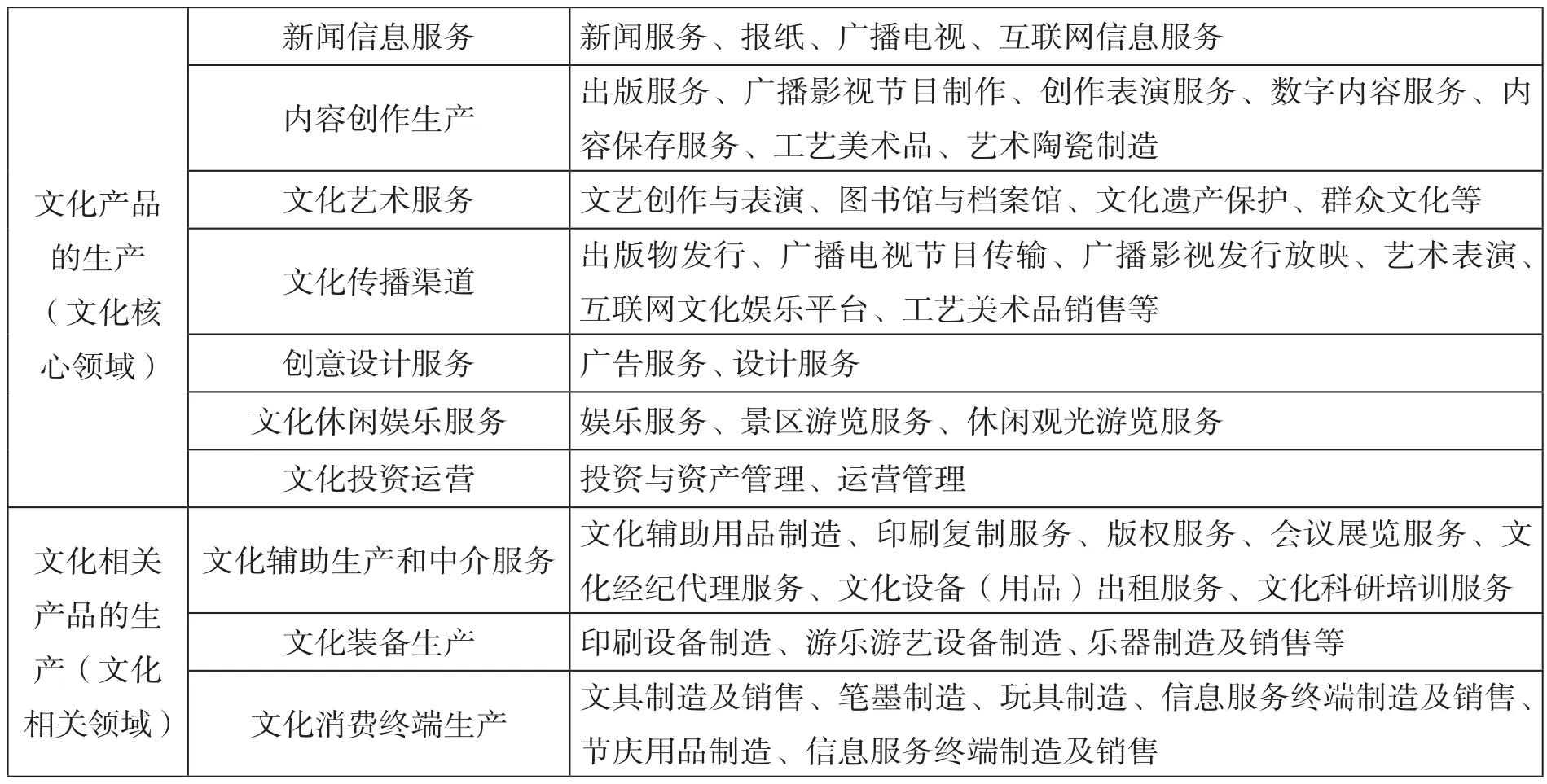

產品如何選?故事如何講?海外傳播怎么做?志怪文化產業化發展較早的鄰國研發經驗值得參考。每個國家對文化產業的定義與分類都不同,日本的文化產業統稱為娛樂觀光業,主要包括電影、音樂、游戲軟件、觀光旅游和藝術設計。[17]而最新修訂的《文化及相關產業分類(2018)》對中國的文化產業進行了兩大領域、十個大類的劃分(見表1)。a參見國家統計局:國統字〔2018〕43號《文化及相關產業分類(2018)》。

表1:文化及相關產業分類信息表

可見,中國最新的文化產業分類涵蓋了日本娛樂觀光業的所有領域。志怪文化屬于視覺文化,不僅與“內容創作生產”大類下的圖書出版、音像制品出版、影視節目制作、動漫游戲數字內容服務等具有極大關聯,還極有可能與文化相關領域產生聯動,以衍生品的形式繼續創造價值。特別是在玩具制造、文具制造及銷售、游樂游藝設備制造等小類中,它具有極強的商業研發潛能。應當說,作為內容產品內核的志怪文化完全有潛能參與到文化產業全部大類的生產和經營中。基于上述思路,鑒于廣播影視制作、游戲數字內容服務、文化休閑旅游服務在整個文化產業中的重要產值,同時它們又是文化核心領域中最易與志怪文化產生交互,發揮較大受眾影響力的領域,下文將重點分析中日兩國在電影、游戲軟件、觀光旅游三個領域對志怪文化的研究及開發,以期為增強中國故事的海外傳播力提供新的思路,為其產業化發展帶來啟示。

(一)志怪文化在兩國電影產業中的表現

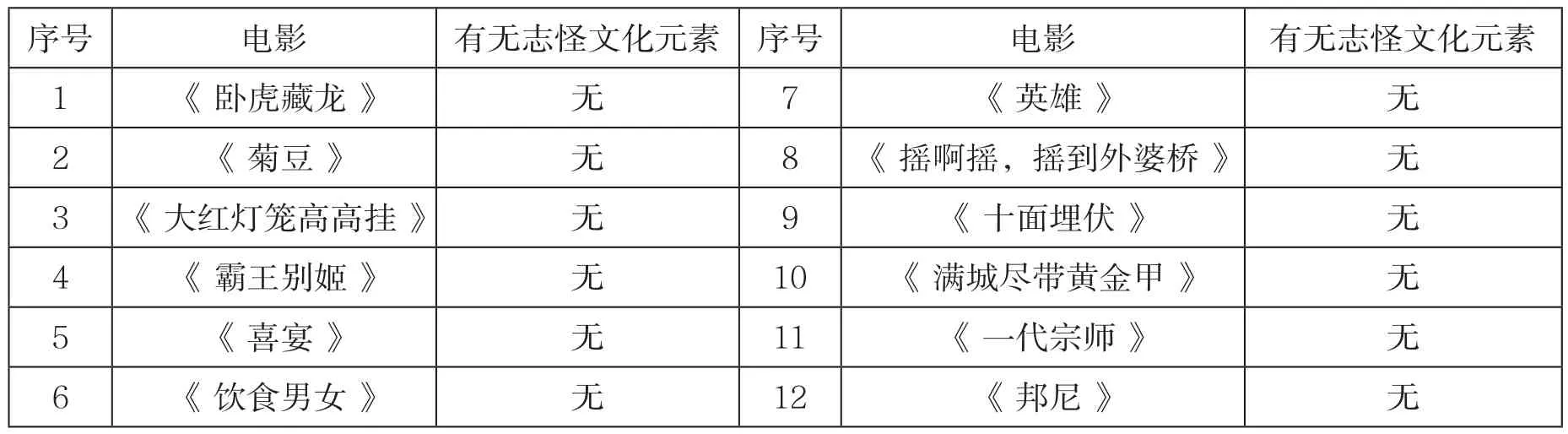

首先,中日兩國的電影歷來都有許多與志怪文化有關的作品涌現,但其票房表現及影響力卻不盡相同。通過對歷屆奧斯卡金像獎兩國獲獎與提名電影中與志怪文化有關的電影比例的考察,可以反映與志怪文化有關的電影在國際電影界的認可度與影響力。可以發現,日本獲奧斯卡金像獎或提名的電影中志怪文化元素屢見不鮮,其中《輝夜姬物語》《千與千尋》《怪談》《哈爾的移動城堡》等均與志怪文化有較直接的關聯。曾獲奧斯卡金像獎或提名的中國電影中,至今沒有一部與志怪文化相關(見表2),目前中國對志怪文化的電影創作仍有極大的發展空間,傳統志怪題材的可挖掘資源仍然十分豐富。

表2:歷屆獲奧斯卡獎或提名的中國電影(部分)a 目前在缺乏官方統計數據的情況下,由于制片方、導演、投資方國籍及是否為合拍片等情況較為復雜,存在不同的標準與統計方法,對于曾獲奧斯卡提名的中國電影的數量認定沒有達成較為統一的認定標準,因此表2中筆者僅摘取了各種統計表中相對重合的部分,作為不完全統計的列舉。

其次,志怪文化相關的電影在兩國的影響力與美譽度也不同。2017年兩國的電影票房數據提供了一個較為客觀的視角。從表3可以看出,2017年日本本土電影票房TOP 10的榜單中,有為數不少的作品與志怪文化緊密相關,其中最典型的有《精靈寶可夢劇場版:就決定是你了!》《銀魂》和《妖怪手表:飛天巨鯨與兩個世界的大冒險喵!》。此外,值得一提的是日本志怪文化集大成者——2001年的電影《千與千尋》目前仍然是日本本土電影難以撼動的票房神話。反觀中國的電影創作與電影市場可以看出,2017年中國內地電影票房TOP 10中,只有脫胎于《西游記》的《西游伏妖篇》與《悟空傳》與中國傳統志怪文化有關。可見從與志怪文化有關的影響力與美譽度看,中國電影對于志怪文化的創作與演繹具有巨大的可提升空間。

表3:2017年中國兩國的本土電影票房情況統計表[18—19]

(二)志怪文化在兩國游戲產業中的表現

日本的游戲業與志怪文化的關聯十分緊密,許多與志怪文化相關的游戲作品廣受海內外好評。其中,最近熱銷的《妖怪手表》和《口袋妖怪 GO》具有代表性。《妖怪手表》是一款風靡日本的游戲,不僅在雜志上連載了漫畫,2014年1月起更將其制作成動畫在電視臺播出,還推出了幾部《妖怪手表》動漫電影,游戲角色大多源自志怪題材的民間傳說。而一經發售便風靡全球的《口袋妖怪GO》是由任天堂、Pokémon公司和谷歌的Niantic Labs公司聯合制作開發的現實增強(AR)寵物養成對戰類RPG手游,這款游戲僅用了半年便攬入68億元的收入。[20]

據中國音數協游戲工委(GPC)、伽馬數據(CNG)聯合發布的《2018年中國游戲產業報告》顯示,2018年收入名列冠亞軍的中國移動游戲產品為《王者榮耀》和《夢幻西游》。這兩款游戲均含有志怪文化元素,分別以中國廣為人知的古典小說《封神榜》《西游記》為創作藍本。排名前十的游戲產品中,還有《我叫MT4》《倩女幽魂》《大話西游》和《陰陽師》四款游戲產品,均與中國志怪文化聯系密切。

從全球市場看,眾多手游產品與志怪文化的聯系也異常緊密。2019年1月17日行業內領先的手游數據公司App Annie發布了最新《2019 年移動市場報告》(The State of Mobile 2019)。報告顯示,2018年度全球手游收入榜(iOS與Google Play綜合用戶支出排名,不包括中國安卓數據)前十名為:《F/GO》《王者榮耀》《怪物彈珠》《糖果傳奇》《天堂M》《夢幻西游》《Pokémon Go》《龍珠Z:激戰》《部落沖突》和《皇室戰爭》。[21]可以看到,上文提及的兩款中國志怪文化相關的游戲產品在全球市場收入榜中均取得了不俗的成績。中國以志怪文化為內容的游戲在全球市場上也擁有著眾多的受眾,目前已經具備與亞洲鄰國一較高下的實力,中國相關企業在志怪題材的游戲研發上仍有無限的潛能。

(三)志怪文化在兩國觀光旅游產業中的表現

日本的觀光旅游業中很早就融入了志怪文化,例如日本大分縣的地獄溫泉、靜岡縣的惡魔之家等,其中以鳥取縣境港市最具特色。鳥取縣境港市是水木茂的出生地,水木茂是日本鬼怪漫畫第一人、怪談系題材的元祖,是經典漫畫《鬼太郎》的原作者,境港市也因此漫畫衍生出有趣的志怪文化。這里的“水木茂道路”上展示著“老鼠男”和“眼珠大叔”等120多尊根據水木茂作品設計的妖怪銅像,與妖怪神社、鬼太郎妖怪倉庫、妖怪食品研究所、妖怪樂園等一起營造出神秘、有趣的氛圍。[22]因妖怪文化而帶動的旅游業,已成為境港市的重要經濟支柱。

中國臺灣也有一座“妖怪村”,原型就是日本鳥取縣。“妖怪村”原本只是臺灣南投縣溪頭一個山林小村,2009年當地以“妖怪村”為創意打造了一個商圈。在村口的入口處類似牌坊的紅漆大門被當地人稱為“鳥居”,它原是神社的附屬建筑,在日本志怪文化中代表著神域的入口,用于區分神之地和人類居住的世俗世界。在“妖怪村”,隨處可見四處走動的由人裝扮的形形色色的妖怪,以及各色以志怪文化為內核的文創商品。2016年9月28日,江蘇常熟在國家5A級景區“常熟沙家浜·虞山尚湖旅游區”內建設的文創項目“妖怪嘻站”正式開放。不過在正式開放前,由于其與臺灣“妖怪村”存在高度的相似性,引起了臺灣“妖怪村”設計師曾俊琳的不滿,引發了針對該項目整體抄襲和商標權侵權的質疑。[23]之后,便極少出現常熟“妖怪村”的相關資訊,目前該項目的知名度極低。

臺灣的“妖怪村”本就以日本鳥取縣為原型,而常熟尚湖“妖怪村”又因與臺灣“妖怪村”高度相似而身陷抄襲風波。實際上,創意文化產業注重追尋多元文化的相互疊加、多元價值觀的個性張揚,其核心價值在于“創造力”,而不是跟風和照搬。[24]由此可見,在以志怪文化為主題的觀光旅游領域,中國志怪文化產業化之路仍有較大的提升空間。

三、對策與建議:新時代中國志怪文化的產業化發展與創新

文化產品的創意核心需要以文化作為基礎內核,而傳統文化和特色文化是最能夠展現國家歷史與特色的文化,是產業化的重要選項,也是最具競爭力的文化符號。日本關于志怪文化的系統研究與產業化研發的良性互動,給中國志怪文化的產業化發展提供了經驗。一方面,應當正視目前中國志怪文化產業化研發的不足,不斷加強相關的理論研究與產業實踐;另一方面,更應看到中國志怪文化產業化的巨大潛能。

(一)以志怪文化的體系化研究為基石,保障文化產業的全方位開發

我們不應忽視中國幾千年來各個領域的文化傳承與研究,這是中國特色文化產業開發的重要基礎。日本目前的妖怪形象大多傳承于中國,但日本兩個多世紀以來對志怪文化的系統化、多視角研究,已將其發展成為一門學科,這為志怪文化的產業化研發提供了依據與指導。目前中國對志怪文化的研究,雖然文化積淀優于日本,但整體上起步較晚,研究進程也不連貫,這都使得相關產業的開發較為被動。系統化的文化研究需配合全方位的文化產業開發將研究成果變現。中日兩國都通過電影、游戲和觀光旅游對志怪文化進行了產業開發,但除游戲之外,電影和觀光旅游方面中國仍存在著許多不足。日本與志怪文化有關的電影和觀光旅游業的相關經驗,從一個側面反映了志怪文化在影視與旅游領域有著較大的開發潛能。值得注意的是,任何一個現象級文化產品或文化產業的風靡,都不是一夜之間或一個局部突破就實現的,其實它是長期積累與某種靈感一現的創新相結合的產物。[25]只有以較長期的扎實的志怪文化的體系化研究作其前期積累,才能保障相關文化產業的可持續發展和全方位開發。

(二)以特色志怪文化為推力,推動區域特色文化符號研創,助力對外文化傳播

文化部、財政部在《關于推動特色文化產業發展的指導意見》中將特色文化產業定義為依托各地獨特的文化資源,通過創意轉化、科技提升和市場運作,提供具有鮮明區域特點和民族特色的文化產品和服務的產業形態。日本目前已經將志怪文化融入本國的文化內涵之中,成為日本的文化符號之一。中國手游界新起之秀《陰陽師》講述的是在日本平安時代,陰陽師安倍晴明于人鬼交織中,探尋自身記憶的故事。陰陽道始于中國,陰陽師是在陰陽道傳入日本之后與日本文化融合下出現的職業。這款由中國公司研發的手機游戲在使用大量和風元素的同時也將日本的志怪文化蘊含其中,其在中國的風靡,一定程度上可以說是網易對志怪文化符號在跨文化傳播中的一次商業實踐。

實際上,中國傳統志怪文化本身具有極強的獨創性和較高的藝術價值。作為具有藝術魅力的“中國故事”,其本身對海外受眾和跨文化受眾具有神秘感和吸引力。講好這些“中國故事”的關鍵,在于對受眾需求的關注。對于特色文化建設及其文化產品的“出海”營銷而言,必須做到“知人”的程度。要充分發揮好亞洲文化的同源性優勢,以志怪文化為切入口充分展現中華傳統文化的母體資源優勢,避免文化維模原理的異化作用。此外,還必須堅持文化產品自身的文化自信和堅守新時代中華文化立場,將文化產品建立在“中國價值、中國智慧、中國故事、中國話語”的闡釋和傳播上。以最成熟的游戲產業為例,在游戲作品的“出海”營銷以“買量營銷”和“文化融合”為重點的當下,需要格外關注自身特色文化內涵的堅持。當“陰陽師”以“日本IP”配合“全盤和風”的營銷模式大力開拓日本市場時,日本消費者群體中出現了該游戲缺乏自身特色吸引力,日本本土消費者不如中國留學生活躍的質疑聲音,目前該游戲在榜單排名也出現了較大的下滑。[26]當然,產品銷量的下滑與其整體營銷、內容消耗等不無關聯,但消費受眾的質疑與回饋同樣值得反思,譬如有消費者在社交媒體指出,該產品“涼了”的關鍵在于“沒有人會想看日本拍出的《西游記》”。其實,質疑聲雖然有失偏頗,但文化產品倘若放棄民族獨特文化純以舶來品塑其筋骨,無論從文化還是產業化角度而言,都不失為一種冒險或一種遺憾。

網易公司近期推出的游戲《神都夜行錄》以“國韻妖靈”為核心,以《山海經》《異物志》等為素材,打造了一款以中國志怪文化為內核的妖靈養成類MMO角色扮演游戲。該游戲通過對中國志怪文化的深挖,在還原故事原貌的基礎上,通過擴寫,對角色與角色群“羈絆”的塑造,較成功地打造了“世界妖怪皆有溫度”的妖靈與人類和睦共處的理想世界。同時,該游戲以妖靈故事為核心,以“國漫”的美術風格講述了“伯牙子期知音難覓”“裴旻舞劍”“涂山女歌”等傳統故事。值得肯定的是,該游戲并非披著志怪文化之皮的“空殼作品”,與近期一度泛濫的“全民養鯤”類粗制濫造的換皮游戲有本質的區別。這也是“文化產品”與低端游戲商品的區別所在。作為文化載體的游戲作品,在吸收志怪文化或者以中國志怪文化為內核進行創作時,應擯棄糟粕,堅持吸收其真、善、美的價值取向,以新的科技話語方式講好中國故事,如此才能確保傳統文化與中國價值輸出的質與效。

中國幅員遼闊、歷史悠久,很多具有國家和地域特色的文化有待開發,像南宋詩歌中常常出現的“風情淮水”與志怪文化中的“無支祁”故事、古蜀大地與其“太陽神鳥”文化,菏澤的青丘文化與“九尾狐”傳說等。這些文化在創造經濟價值的同時,也能夠擔當起地域或國家的文化符號,有利于國家或區域的形象傳播。

(三)以匹配度為基準,加強特色文化內核的創意包裝

常熟尚湖“妖怪嘻站”項目以姜尚文化為基礎。姜尚即姜子牙,他輔佐武王伐紂建立周朝,歷史上流傳下很多關于他和妖怪的傳說,具有很強的文化獨特性,但還是惹上了抄襲風波,而中日兩國以志怪文化為內核進行的游戲產品研發卻獲得了成功。其原因還是與文化產業的包裝是否有創意、是否能夠凸顯其文化內核的獨特性有關。尚湖妖怪村的產業發展模式與臺灣妖怪村以及日本鳥取縣并無太大區別,這忽視了當地得天獨厚的歷史文化優勢。而無論是《妖怪手表》和《口袋妖怪 GO》,還是《夢幻西游》和《王者榮耀》,其規則并未泯滅各個游戲中文化內核的獨特性。

因此,應當格外關注創意包裝與獨特文化內核的匹配程度。特別是具有區域特色的志怪文化,在選擇其衍生產品的時候,應注重其產品形式與文化內核的契合度。同質化的“高度模仿”與換皮式的“抄襲”絕非提升競爭力的良方,相反還極易引發輿論與法律危機,損害項目的整體聲譽。因此,建立在對特色志怪文化深度挖掘基礎上的產品內核,還需搭配好高匹配度的產品形式。只有堅持整個項目產品“皮與骨”的一體化,才能切實保障產品內涵與產品包裝的一致性,進而保障產業開發的可持續性。