民族貧困地區農民專業合作社發展初探

龍輝 周婷

摘 要:合作社促進了民族貧困地區傳統農業生產模式變革,從以自給自足為目標轉變為以市場需求為導向的生產模式。目前,我國農業產業結構趨于完善,呈現出農業與其他產業融合發展的趨勢;農民專業合作社的業務進一步豐富,表現為橫向聯合與縱向延伸的業務布局。基于此,總結了三穗縣農民專業合作社的發展經驗和存在的不足,并提出建議。

關鍵詞:民族貧困地區;三穗縣;農民;專業合作社;發展;初探

中圖分類號:F323.3 ? ? ?文獻標志碼:A ? ? ?文章編號:1673-291X(2019)32-0043-02

引言

農民專業合作社(下文簡稱合作社)是民族貧困地區實施產業扶貧的重要載體。合作社通過自愿聯合貧困農戶將外部輸入模式轉變為內源動力發展模式,從實質上推動了國家整體益貧戰略發展[1]。中國貧困地區農村合作社發展的問題在一定意義上就是如何看待在貧困地區情景和扶貧開發視域中農村合作社難免異化(益貧性減弱)和避免異化(益貧性維持)的問題[2]。調研組于2018年9月至11月調研了三穗縣的合作社。該縣合作社從2008年的1家到2018年的396家,年均增長率超過100%,注冊資金規模達到6.67億元[3]。三穗縣合作社發展的特點是農業產業結構趨于完善,以種植、養殖業為主,加工服務業、旅游業為輔的產業格局,產業從農業逐步延伸到建筑業、服務產業。同時,合作社存在的問題和風險需要積極引導和規范,使合作社在產業扶貧的情景下更好地服務于當下的扶貧攻堅。

一、三穗縣農民專業合作社的發展現狀

(一)三穗縣農民專業合作社發展的總體概況

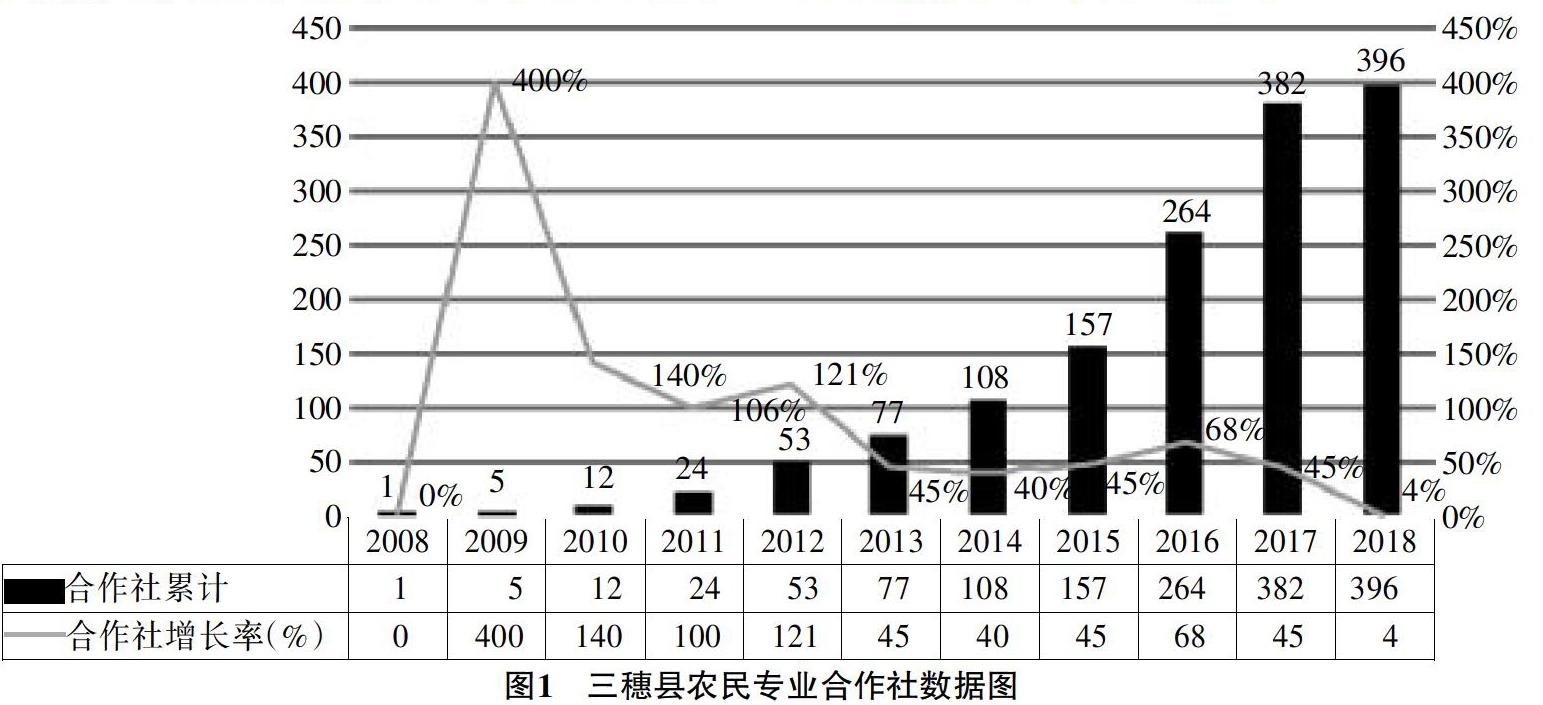

三穗縣位于貴州省東部,隸屬黔東南苗族侗族自治州,是侗族、苗族主要聚居的貧困縣。合作社是三穗縣推進農村產業扶貧的主要載體。由圖1可知,三穗縣農民專業合作社經歷緩慢發展、快速發展和平緩發展三個階段。第一階段為緩慢增長期,從2008年至2014年,三穗縣合作社數量穩步增長,至2014年達到108家。第二階段為快速增長期,2015—2017年三穗縣合作社數量急速增長,2015年數量為157家,2016年數量為264家,2017年數量為382家。第三階段為平緩發展期,2018年前三個季度三穗縣合作社新增僅14家,合作社進入平緩發展階段。

(二)三穗縣農民專業合作社發展的地域分布

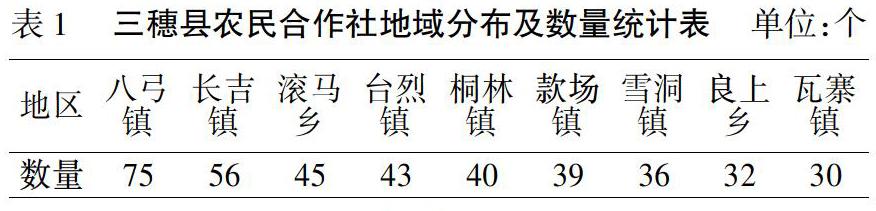

三穗縣各鄉鎮的經濟、社會和自然條件是存在差異的,各鄉鎮合作社在數量上也有不同特點。三穗縣合作社各鄉鎮的發展呈現為三個梯隊的特點:以八弓鎮和長吉鎮為第一梯隊,以臺烈鎮、滾馬鄉、桐林鎮和款場鎮為第二梯隊,以瓦寨鎮、雪洞鎮和良上鄉為第三梯隊。八弓鎮75家,長吉鎮56家,合作社數量多于其他鄉鎮;滾馬鄉45家,臺烈鎮43家、桐林鎮40家,款場鎮39家,數量上比較均勻,處于中等水平;雪洞鎮36家,良上鄉32家,瓦寨30家,數量更少。

(三)三穗縣農民專業合作社發展的產業分布

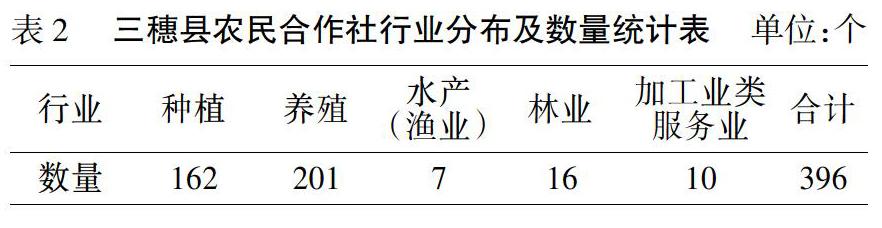

三穗縣合作社數量快速增長,業務范圍不斷拓展,呈現出從第一產業延伸到第二、第三產業的趨勢。從表2來看,種植、養殖業占到合作社的絕大部分,種植業162家,養殖業201家,種養殖業占比達91.6%。此外,還有水產(漁業)7家,林業16家,加工類服務業10家。

三穗縣合作社的產業鏈向縱向和橫向拓展。種植、養殖業類合作社向產業鏈下游拓展,如在初加工、運輸、銷售等業務的拓展,形成合作社產業的縱向拓展。一些種植類合作社發展農業產業園區,形成農業觀光、休閑的新趨勢,朝著橫向拓展的趨勢發展。

二、三穗縣農民專業合作社的實踐經驗

(一)合作社與扶貧項目有機銜接

合作社法為政府扶持合作社發展提供了法律依據。其第六十四條規定,國家支持發展農業和農村經濟的建設項目,可以委托和安排有條件的農民專業合作社實施。第六十五條規定,國家對民族地區和貧困地區的農民專業合作社給予優先扶助[4]。在政府產業扶貧的扶持下,僅2018年三穗縣就投入1.37億元的產業項目資金,共實施產業項目198個。扶貧項目資金下放到鄉鎮及村委,以合作社為項目實施的主要載體,合作社的資金困難得到緩解。村委采用兩種方式促進資金與合作社結合。一種是村委選取發展較好的合作社注入扶貧項目資金,增強合作社的實力;另一種是村委注冊新合作社來承接扶貧項目,實施產業扶貧項目。合作社的資金需求和扶貧項目資金的有機結合,促進了農村產業發展。

(二)合作社數量快速增加,產業融合發展

三穗縣合作社現有396家,年均增長率超過100%;產業主要集中于種植、養殖業,共有363家,占比91.6%。隨著農村產業的發展和細分,圍繞農村產業發展的需求,合作社逐漸發展到加工業和服務業,業務范圍已經從傳統的第一產業逐步擴大到第二產業和第三產業,各產業形成互補的融合發展新趨勢。

(三)合作社組織模式創新,兼顧經濟效益和社會效益

合作社“異化”是不可避免的,但從互助互惠到互利共贏其益貧性旨趣得到堅守。農民主導型合作社和相關組織主導型合作社相對具有主觀益貧性,而企業主導型合作社則相對具有客觀益貧性[2]。三穗縣合作社發展模式分為5類。(1)“村委+合作社+農戶”的“村社合一”模式,此模式是合作社的主要模式。(2)“合作社+基地+農戶”模式,以三穗縣長吉大頭菜專業合作社為代表。(3)大戶帶動模式,以滾馬鄉竹鼠產業為代表。(4)“農業園區+農戶”模式,以臺烈鎮頗洞村為代表。(5)訂單幫扶模式,以貴州千里山生態食品股份有限公司實施的“企業+基地+合作社訂單”模式為代表。合作社連接村委和農戶,解決了合作社發展需要的管理人才、勞動力、土地和資金。合作社模式創新使農戶收益多元化,兼顧了經濟效益和社會效益。

(四)合作社治理機制創新,緩解人才瓶頸

合作社作為一個新的市場主體參與市場競爭,高效的管理是其持續發展的必要條件。合作社引進職業經理人團隊和村委進入合作社管理層,有效緩解了合作社人才瓶頸問題。職業經理人及其管理團隊的引入改善了合作社在管理、資金、技術和銷售渠道等方面的不足。合作社的利益與專業人才的利益密切相關,也能激勵職業經理人把合作社經營好。

三、三穗縣農民專業合作社實踐困境

(一)農民利益聯結不緊密,效益不高

現有的“三變—五金”利益聯結機制中,“三變”是指農民變股民、資金變股金、資源變資產,“五金”是指土地租金、勞動薪金、保底息金、分紅股金、代養收益金。“三變—五金”利益聯結機制為農民獲得收益提供了可能,但農民滿意度并不高。由于合作社根據自身發展需要組織生產要素,對土地、勞動力、資金的需求數量以及需求的穩定性和連續性是基于成本考慮,降低成本實現合作社經濟效益最大化。僅少數農民實現“三變”的轉變和“五金”的獲得,綜合收益有限。

(二)管理人才、技術人才欠缺

村委和合作社管理層是合作社人才的基礎和保障。大多數合作社是村委直接參與合作社管理層的“兩塊牌子,一套人馬”組織模式。村委的直接參與是扶貧項目實施的主要形式。村委干部和合作社管理人員文化程度以中小學為主,在產業經營管理上缺乏知識和經驗。

(三)銷售渠道未完善,品牌建設落后

合作社沒有形成完善的銷售渠道和穩定的客戶。合作社規模較小,品牌建設意識薄弱。三穗縣成功申報“三品一標”的農民專業合作社及企業共15家,成功申報“三品一標”標識17個,主要涉及種植、精品水果、三穗鴨、特種養殖等產業。合作社品牌建設落后,資質不全,銷售渠道難以打開。

四、提升三穗縣農民專業合作社發展策略

民族貧困地區合作社存在于特殊的經濟、社會、文化環境中,合作社的多重環境嵌入是獨特的、顯著(下轉55頁)(上接44頁)的。表現為結構嵌入、村社嵌入、市場嵌入和制度嵌入[2]。因此,促進合作社健康快速發展需要政府加強監管和引導,同時需要發揮好市場在資源配置中的基礎性作用。

(一)深化合作社與農戶利益聯結

合作社的生存和發展宗旨在于服務農戶社員,增加社員價值。現階段的合作社需要加強內部規范管理,深度連接社員需要。比如長吉大頭菜合作社的方式就值得推廣,合作社把流轉土地分配給社員耕種,與社員簽訂生產協議,約定產量和單價回收社員生產的農產品,超額完成則給予獎勵。合作社也應選擇發展勞動密集型產業充分利用農村剩余勞動力資源,多途徑深化聯結社員利益。此外,政府應加強監管保障貧困農戶的利益和權益。

(二)引進管理人才和培訓技術人才

管理人才和技術人才是合作社的重要生產力。一方面,合作社要加強對社員的技術培訓,規范社員生產技術標準。有條件的合作社可以引入管理人才合伙人或者技術人才合伙人,規范合作社運營管理,提高合作社管理水平和生產技術能力。另一方面,政府涉農部門應該推動合作社管理人才和技術人才培訓,滿足合作社人才培訓需要和提升合作社人力資本,為中小型合作社提供多種方式的技術支持。

(三)建設品牌,開拓市場渠道

合作社作為特殊的市場主體參與市場競爭,提升自身競爭力,是實現合作社生存和社員價值的關鍵所在。產品具備相關的資質是進入更大流通市場的前提,因此,合作社應該增強品牌意識,積極申請相關的資質認證,樹立品牌。合作社應該立足于地緣優勢,以滿足和替代本地市場需求,不斷鞏固區域市場逐步向外輻射。同時,借助電商的線上傳播優勢,主動與本地電商企業合作,開拓線上市場。政府部門可以整合區域內的農產品資源,促進合作社與本地電商企業的有效對接,更大限度地推進本區域農產品的商品化轉換,提升經濟效益。

參考文獻:

[1] ?徐旭初,吳彬.農民合作社參與扶貧的若干思考[J].中國合作經濟,2018,(10):11-14.

[2] ?徐旭初,吳彬.貧困中的合作:貧困地區農村合作組織發展研究[M].杭州:浙江大學出版社,2016:112-135.

[3] ?本文數據均來自三穗縣市場監督管理局、農業局.

[4] ?中華人民共和國農民專業合作社法(2017年修訂本).