大學生共情能力與人際信任的相關性研究

吳紅彥 周曉偉 龐楠

摘要:大學生共情能力與人際信任的相關性研究,有助于提升大學生的人際關系與友誼質量。基于共情能力與人際信任的內涵特征,以問卷調查為研究方法,對某高校大學生的共情能力與人際之間信任關系開展研究,發現大學生共情能力、人際信任與友誼質量之間存在緊密聯系,并且大學生共情能力極大地作用于人際信任對友誼質量的影響。

關鍵詞:大學生 共情能力 人際信任 友誼質量 相關性

中圖分類號:G448? 文獻標識碼:A? 文章編號:1009—5349(2019)22—0035—02

每個人的生活均不可脫離人際關系網,換言之,個體的成長與發展均依存于人際交往。人際關系通常是一個人社會適應能力、心理健康水平的重要體現。而友誼則是人際交往中不可或缺的元素,不僅是一種源于雙向或交互關系的情感,還是個體心理素質健康發展的重要因素。[1]共情能力、人際信任則是友誼質量的重要影響因素。對當代大學生而言,建立與發展良好的友誼,不僅是大學生活的需要,也是將來適應社會的需求。因此,對大學生共情能力與人際信任的相關性展開研究,有十分重要的現實意義。

一、共情能力概述

共情能力,指的是個體可換位思考地對他人的情感情緒狀態開展識別、理解及應對,進而形成與他人相統一的情緒情感體驗及行為反應。對于共情能力的影響因素,國內外展開了大量研究。結合相關研究,影響共情能力及其相關反應的個體差異主要包括遺傳、家庭、人格、社會環境等因素。[2]有研究人員指出,大量人格維度均會受到來自遺傳基因的影響,而作為人格維度中的一種,共情能力也會受到遺傳基因的影響。共情能力同時還是一種社會化情感,家庭是個體社會化的重要場所,而父母則是個體走向社會的首任老師,所以,家庭因素對共情能力有著至關重要的影響。此外,人際交往過程中對應的各種情景也會對共情能力帶來一定影響。

二、人際信任概述

人際信任指的是個體的生活經歷及人性的看法會對他人的可信賴度的概括化期望或信念,也就是個體對他人承諾陳述、行為等可靠性的預測,研究內涵涵蓋不同情境下的人際信任與各種社會角色。自心理層面而言,可將人際信任界定為一種對情緒的反映,也就是通過情境刺激產生的個體心理和個體行為。相關研究指出,人際信任的有無以兩個人是否合作來呈現,雙方的信任程度會伴隨研究條件的轉變而轉變。[3]還有研究人員將人際信任界定為個人人格特質的反映,是一種經過社會學習而產生的較為穩定的人格特點。

三、大學生共情能力與人際信任的相關性研究

(一)研究對象

通過分層隨機抽樣方法,選取某高校開展問卷調查,隨機發放問卷500份,除去無效問卷,回收有效問卷463份,有效回收率為92.6%。其中,男生224人,女生239人;年齡在17—25歲;大一89人,大二114人,大三126人,大四134人。

(二)研究工具

1.大學生共情能力調查問卷

該調查問卷涵蓋共情識別、共情應對、共情理解等問題,其中,共情識別包含對他人情感的識別以及對自我情感的識別;共情應對包含正向應對及反向應對;共情理解包含一致性理解及方向性理解。該問卷共分為32個題項,均實行5點積分:“從來不是這樣”為1分,“經常不是這樣”為2分,“有時這樣”為3分,“經常這樣”為4分,“總是這樣”為5分。該問卷通過小范圍試測,具有良好的信效度,可用以正式測試。

2.人際信任量表

選擇由Rotter編制的人際信任量表,該量表用以評定研究對象對他人的可信賴性。內容設計不同處境下的人際信任,涉及諸如父母、一般人群、新聞媒介等各種社會角色,大部分項目與社會角色可信賴性有關,同時也存在一些項目與對將來社會的樂觀程度有關,該量表表現出一定的區分效度。[4]該量表共分為25個題項,均實行5點積分:完全同意為1分,部分同意為2分,同意與不同意相等為3分,部分不同意為4分,完全不同意為5分。量表總分由25分信任度最低到125分信任度最高,分數與人際信任度呈正相關關系。該量表通過小范圍試測,具有良好的信效度,可用以正式測試。

3.大學生友誼質量量表

該量表共分為15個題項,并包括親密性、伙伴關系、友伴沖突、支持、幫助等維度。結合相關研究得出,該量表具有良好的信效度,可用以正式測試。

四、研究結果

(一)研究偏差檢測

由于本次研究獲取的數據是經由問卷調查所采集到的,因此有必要對可能引發的共同方法偏差開展程序控制及統計控制。一方面,在數據采集過程中,在相關專業人員的支持下,經由嚴格規范問卷的指導語及科學合理的問卷題項設計,向所有研究對象闡明調查內容的保密性及匿名性,以此保護研究對象的個人隱私。另一方面,選取單因子檢測對共同方法偏差開展統計檢測,經統計檢測得出第一主因子解釋變異量顯著小于臨界標準。所以,本次研究所得結果具有較好的信度。

(二)大學生共情能力、人際信任及友誼質量之間的相關性

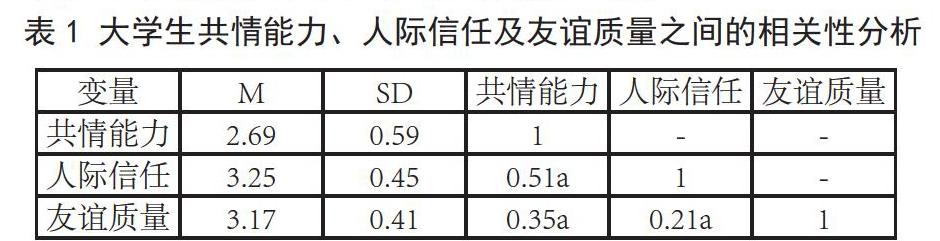

通過對采集數據開展相關性分析,得出大學生共情能力與人際信任、人際信任及友誼質量、共情能力與友誼質量相互間兩兩存在明顯正相關關系,見表1。

(三)共情能力調節效應

最終研究結果得出,人際信任可顯著正向評估友誼質量,共情能力與人際信任相互協同可顯著正向評估友誼質量,而共情能力無法評估友誼質量。

五、討論

本次研究結果得出,大學生共情能力、人際信任與友誼質量相互間存在顯著正相關關系,也就是大學生共情能力越強,人際信任水平越高,友誼質量越高。由此重要提示,大學生共情能力、人際信任是維持一定友誼質量的重要因素。與此同時,結合研究結果而言,大學生共情能力在大學生人際信任與友誼質量關系中可發揮重要調節作用,也就是大學生共情能力水平影響著人際信息對友誼質量的評估。除此之外,在大學生共情能力較高時,人際信任對友誼質量的評估作用將難以實現,而在大學生共情能力偏低時,人際信任則會友誼質量產生更大的影響。

六、結語

總而言之,本次研究得出的結論是:大學生共情能力、人際信任與友誼質量相互間存在緊密聯系,其中,大學生共情能力極大地作用于人際信息對友誼質量的影響。所以,增強大學生共情能力及人際信任可促進他們友誼質量的形成與發展。

參考文獻:

[1]劉英偉,孔繁昌,董紅.共情能力對大學生人際關系的調節效應研究[J].遼寧教育行政學院學報,2017,34(2):37-39.

[2]Andangsari EW,Gumilar I,Godwin R.Social Networking Sites Use and Psychological Attachment Need Among Indonesian Young Adults Population[J].International Journal of Social Science Studies,2013,1(2):133-138.

[3]盛鑫,杭榮華,朱怡然,等.巴林特小組對醫學生共情與人際信任能力的干預研究[J].贛南醫學院學報,2017,37(5):698-700.

[4]趙凱莉,楊夢圓,苗靈童,等.成人依戀對大學生網絡利他行為的影響:共情與信任的中介作用[J].人類工效學,2017,23(3):23-28.

責任編輯:于蕾