泉州灣濕地木麻黃林分土壤物理性質研究

摘要:指出了泉州灣河口濕地自然保護區的山林主要樹種為木麻黃、臺灣相思等。通過研究沿海濕地木麻黃林分的土壤物理性質,采用國家標準測定方法測定了土壤含水率、容重、總孔隙度,來分析其土壤物理性質。結果表明:泉州灣河口濕地自然保護區的木麻黃林分中土壤含水率較低、土壤較貧痔、土壤緊實度較低,在人工促進自然更新時,應注意選擇適宜樹種,并遵照適地適樹原則。

關鍵詞:木麻黃;土壤物理性質;泉州灣

中圖分類號:S714.2 文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944(2019)22-0066-02

1 引言

泉州灣河口濕地自然保護區位于福建省泉州市洛陽江與晉江人海口,灘涂與山體連綿,棲息著多種鳥類[1],其中不乏有國家保護動物。該濕地保護區的山林中的主要樹種為木麻黃、臺灣相思等。木麻黃作為福建沿海防護林的主要樹種,具有重要的防風固沙作用[2,3],也是河口濕地中鳥類的重要棲息場所[4]。而由于泉州灣林區有效降雨較少,且樹種較為單一,自然更新和促進植物多樣性相對困難。木麻黃對防風固沙、生態修復、防止土壤被侵蝕、改良土壤均起到重要的作用,特別是在沿海沙質土壤均比其他樹種表現較為優越[5]。本文擬通過研究沿海濕地木麻黃林分的土壤物理性質,為尋找相適應更新樹種提供一定的參考依據。

2 研究方法

2.1 試驗地概況

泉州灣河口濕地自然保護區位于泉州晉江和洛陽江人海口,其以泉州灣河口為主體,涉及豐澤區、洛江區、臺商區、惠安縣、晉江市、石獅市,總面積有7045.88hm2,地理經緯坐標24°47′21″~24°59′50″N、118°37′44″118°42′46″E。該陸地地貌屬沖海積平原、海積平原、風成沙地等,海岸地貌包括海蝕地貌和海積地貌,海底地貌包括水下淺灘、深槽。氣候為海洋性季風氣候,年平均氣溫為20.4℃,年均降水量為1095.4mm,年均相對濕度為78%。主要保護對象為灘涂濕地、紅樹林、鳥類等動物及其自然生態系統[6]。

2.2 研究方法

在泉州灣河口濕地自然保護區中的木麻黃林分生態系統中設置樣地(20m×20m)50塊,并記錄樣地位置、海拔、植被、坡度、坡向以及主要樹種的林齡、起源等基本信息。采用相鄰格子法在每個樣方內取樣,每個樣方設置3個隨機點挖取土壤剖面。每個土壤剖面分為三層,分別是上層(A層0~20cm)、中層(B層20~40cm)、下層(C層40~60cm),每層用環刀取樣,然后測定土壤的含水率、容重和總孔隙度。土壤的含水率、容重和總孔隙度的測定,采用國家標準測定方法測定。

3 結果與分析

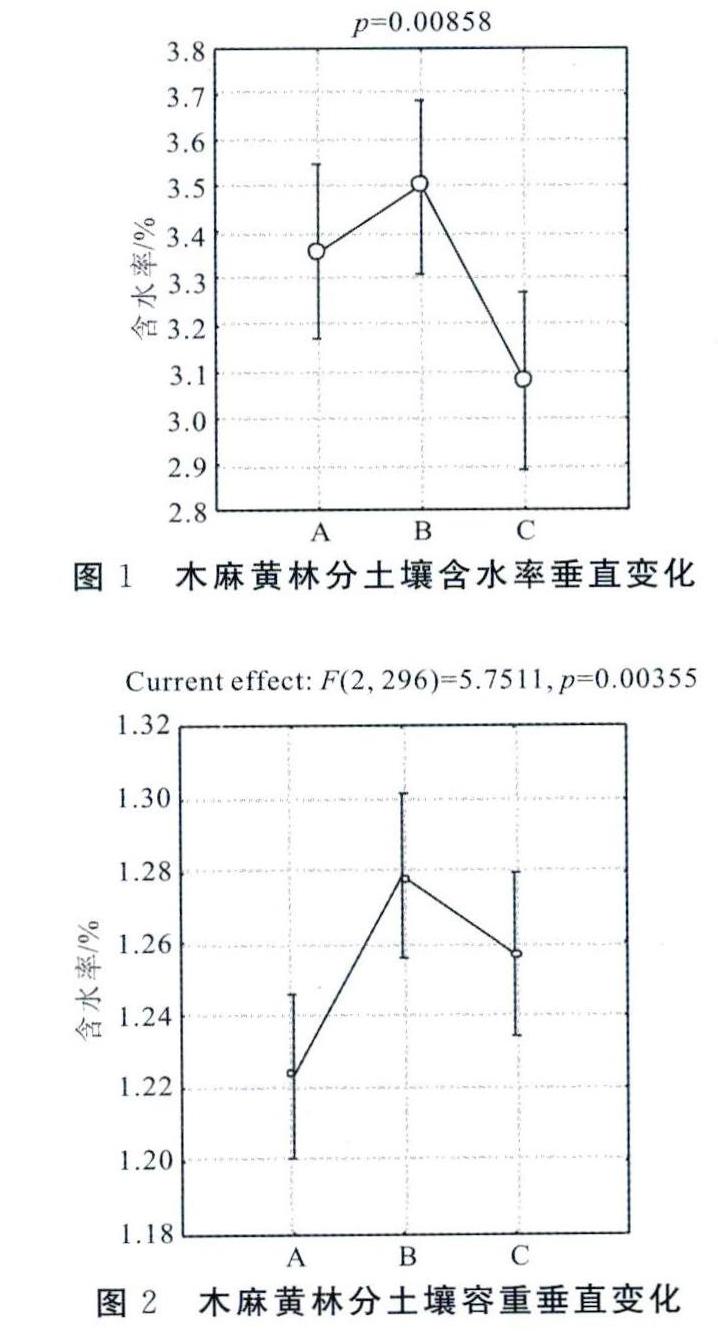

3.1 土壤含水率情況分析

木麻黃林分土壤含水率垂直變化如圖1所示。A層土壤含水率的平均值為3.38%,最大值7.48%,最小值2.27環;B層土壤含水率的平均值為3.56%,最大值9.40%,最小值2.34%;C層土壤含水率的平均值為3.12%,最大值5.75%,最小值2.13%。平均土壤含水率C層GA層GB層。作A、B、C3層土壤含水率的頻度分析,該頻度分布均符合標準正態分布。其中:A層土壤含水率主要集中于2.000~6.0%區域之間,B層土壤含水率主要集中于2.0%~4.0%區域之間,C層土壤含水率主要集中于2.0%~4.5%區域之間。這可能是因為木麻黃林分中凋落物較少,導致持水量下降,且土壤為沙質土壤,水分易滲透,中層土壤中有根系等致使含水量較高。

3.2 土壤容重情況分析

木麻黃林分土壤容重垂直變化如圖2所示。A層土壤容重的平均值為1.22g/cm3,最大值1.48g/cm3,最小值1.33g/cm3;B層土壤容重的平均值為1.28g/cm3,最大值1.58g/cm3,最小值1.31g/cm3;C層土壤容重的平均值為1.26g/cm3,最大值1.54g/cm3,最小值2.00g/cm3。平均土壤容重A層 3.3 土壤總孔隙度情況分析 木麻黃林分土壤總孔隙度垂直變化如圖3所示。A層土壤總孔隙度的平均值為79.7%,最大值90.9%,最小值72.4%;B層土壤總孔隙度的平均值為79.8%,最大值93.5%,最小值72.3%;C層土壤總孔隙度的平均值為77.8%,最大值93.4%,最小值56.9%。平均總孔隙度A層 4 結論和討論 土壤物理性質制約著土壤肥力水平,不僅影響著土壤對植物養分的供應,也影響著土壤營養元素轉化[7]。含水率、容重和孔隙度是土壤物理性質的3個重要指標,影響著土壤的持水性和通氣性,并影響其它土壤肥力因素和植物生長狀況[8]。土壤水分是林木生長的必要因子之一,同時也是生態系統中最活躍、最有影響的因子之一。土壤容重說明土壤的松緊程度及孔隙狀況,反映土壤的透水性、通氣性以及根系生長的阻力狀況。土壤孔隙的大小、數量及其分布是土壤物理性質的基礎,是評價土壤結構特征的重要指標。木麻黃林分的平均土壤含水率C層 參考文獻: [1]陳若海.泉州灣烏嶼海岸鳥類區系及種群變動[J].泉州師范學院學報,2015,33(2):11~17. [2]林武星.朱煒,李茂瑾,等.海檬果在沿海木麻黃防護林更新改造中的應用[J].防護林科技,2019(6):1~3. [3]葉功富,張立華,侯杰,等.濱海沙地木麻黃人工林細根生物量及其動態研究[J].應用與環境生物學報,2007,13(4):481~485. [4]陳若海.泉州灣烏嶼海灘及海岸的鳥類研究[J].林業調查規劃,2013,38(6):34~39. [5]劉驕,黃義雄,葉功富,等.福建沿海主要防護林樹種的生物量、凋落物及其對林下土壤養分的影響[J].水土保持研究,2011,18(1):146~147. [6]周貴堯,吳沿友,張明明.泉州灣洛陽江河口濕地土壤肥力質量特征分析[J].土壤通報,2015(5):1138~1144. [7]寇欣,劉華民,王奇,等.錫林河中游放牧的和被圍封的濕草甸土壤理化性質研究[J].濕地科學,2018(5):626~634. [8]高亮,高永,韓彥隆,等.不同治理措施下科爾沁沙地南緣土壤質地與持水特性研究[J].水土保持通報,2018,38(4):1~6. 收稿日期:2019-11-04 作者簡介:王碩(1988-),男,主要從事濱海濕地生態保護和管理等工作。