“一帶一路”沿線國家人口發展差異及其對經濟社會發展的影響研究

馮騰琦 湯志穎 翟鈺鈺 張曉青

摘要:結合2013~2018年“一帶一路”戰略提出的5年的人口經濟數據,通過因子分析得出了“一帶一路”沿線各國的人口和經濟發展差異。結果表明:人口質量是影響經濟發展的重要因素,這也啟示我國的經濟發展應該從培養高素質人才做起。

關鍵詞:一帶一路;人口;差異;經濟社會

中圖分類號:F120.4 文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944(2019)22-0237-05

1 引言

1.1 “一帶一路”建立過程及其重要意義

“一帶一路”指“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”。是為了讓我國與周邊鄰國建立起良好的相互關系,是有利于長期發展的一項國家倡議與戰略。

從經濟發展的角度來說,“一帶一路”戰略使得我國的對外開放水平更進一步,我國在自主發展本國經濟的同時,也積極與沿線國家進行經濟交往。我國與多國之間交流、合作,使我國資源分布不均的問題得到了很好地解決,大大提高了我國的資源配置效率,同時,“一帶一路”的戰略合作國家多是自然資源、能源充足的國家,這些國家之間相互合作,有利于實現資源的優勢互補。再者,周邊國家積極承接了我國的產業轉移,這不僅解決了我國東部各地區長期以來出現的產能過剩的問題,也很好地改善了我國的粗放型產業,很大程度地開闊了我國產業的發展空間。

從與他國的合作來看,作為一個負責任的大國,中國盡力為世界提供更多的公共產品[1],在“一帶一路”倡議要求以及對外開放大背景下,我國積極建設對外的交通運輸流并且推動周邊國家的基礎設施建設,這不但減少了運輸費用,還解決了周邊國家基礎設施建設欠缺的問題,保證了國家之間后續的健康合作發展,構建長期穩定的相互合作關系。

從文化傳播交流的角度來說,我國是文明古國,“一帶一路”倡議在有效發展我國經濟的前提之下,更是消除了世界對中國霸權主義的顧慮,用合適的方法向世界證明了我國長期和平發展的決心。同時,“一帶一路”的良好建設,將我國千百年來積淀而成的優良價值觀和文化傳統更深更遠地傳播到了世界各地,充分彰顯了我國的文化自信,我國的良好文明形象得以塑造,中國文化的吸引力進一步加強。對于世界而言,各個國家的文明不斷融合交流,多姿多彩的文化使得世界更加緊密地聯系起來。

1.2 “一帶一路”建設現狀、不足或局限

截至2018年5月底,中國已與88個國家和國際組織簽署了103份共建“一帶一路”倡議合作文件。中歐班列累計開行已突破8000列,通達歐洲14個國家的42個城市;中國與“一帶一路”沿線國家貨物貿易累計超過5萬億美元,對外直接投資超過700億美元;在沿線建設75個境外經貿合作區,累計投資270多億美元,為當地創造了20多萬個就業崗位;絲路基金已簽約19個項目,支持項目涉及總金額800億美元[2]。然而,在“一帶一路”建設過程中,整個沿線以及全球也發生著復雜深刻的變化。世界局勢長期動蕩,自2008年金融危機暴露出的結構性問題至今一直未能得到有效解決,全球經濟地“孤島化”愈發加劇;再加上“一帶一路”計劃的成熟期較長,不能短期內實現共同獲益;同時,沿線大國具有不同的政治觀念,從真正意義上實現“一帶一路”計劃,不僅要看中國的政治理念設計,還要看參與方的政治觀念。由于政治觀念的不同,部分國家對中國的發展計劃始終持懷疑態度[2]。再者,沿線國家局勢動蕩,戰爭、宗教文化沖突等也是阻礙“一帶一路”計劃順利進行的重要因素。

因此,國資委2017年發布第35號令《中央企業境外投資監督管理辦法》,其中明確提出:對于境外特別重大投資項目,中央企業應建立投資決策前風險評估制度,委托獨立第三方有資質咨詢機構對投資所在國(地區)政治、經濟、社會、文化、市場、法律、政策等風險做全面評估。中央企業應當將境外投資風險管理作為投資風險管理體系的重要內容。強化境外投資前期風險評估和風控預案制訂,做好項目實施過程中的風險監控、預警和處置,防范投資后項目運營、整合風險,做好項目退出的時點與方式安排[3]。在“一帶一路”的經濟版圖中,作為東部活躍的經濟圈和世界最發達的西部歐洲經濟圈,承載了世界上大量的經濟貿易往來和人口,而中部地區卻是大多處于經濟發展初級階段的發展中國家,人口和資源發展存在差異性,因此也造就了沿線經濟發展的差異性。再加上中東歐地區出現了一些社會動蕩和不穩定的情況以及喜馬拉雅山阻礙了南亞的陸上發展,因自然和社會條件的限制,人口發展的差異性又很大程度地制約了當地的經濟發展。

1.3 文獻綜述

近年來,許多學者對于人口發展與經濟增長的研究不斷得到了理論和實踐意義上的創新和發展研究成果較為豐富。根據我國對于人口發展與經濟增長的文獻綜述,可以得出如下結果。

目前已有的研究基本上實現了研究方法的轉變,傳統大規模統計的方法已經基本被摒棄,而運用GIS技術和計量經濟模型等多元化的方法得以廣泛應用以及發展。而研究的總體趨勢是朝著發達國家的人口進行分析比對,再加上更加重視人口發展的綜合性研究而非從單一的方面對人口發展進行研究。從人口地理學的角度而言,對于沿線國家人口要素的地理空間差異描述較少,對于人口與經濟社會的關系研究較少,比較缺乏人口差異對經濟社會的計量實證研究。因此,本文基于人口地理學角度,著重研究人口質量,首先探究“一帶一路”沿線國家人口要素的空間分布差異,再構建模型來進行實證研究。

1.4 研究方法

1.4.1 文獻研究與歸納總結法

本文通過查詢世界銀行官網、各國統計年鑒等相關網頁,并且歸納總結了大量有關人口發展以及經濟社會發展的文獻,梳理要點,為本文建立了扎實的理論基礎,并找到了研究方向的突破口。

1.4.2 因子分析法

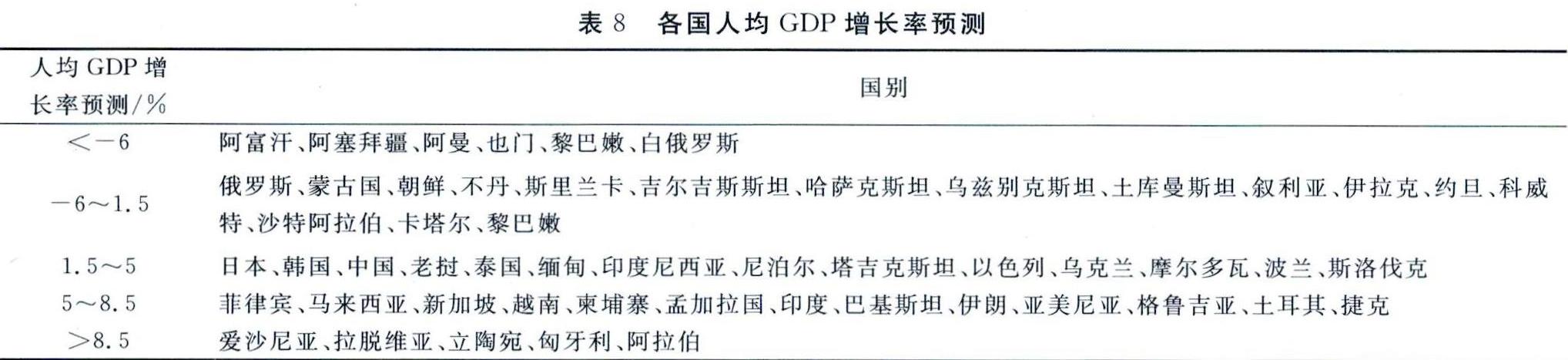

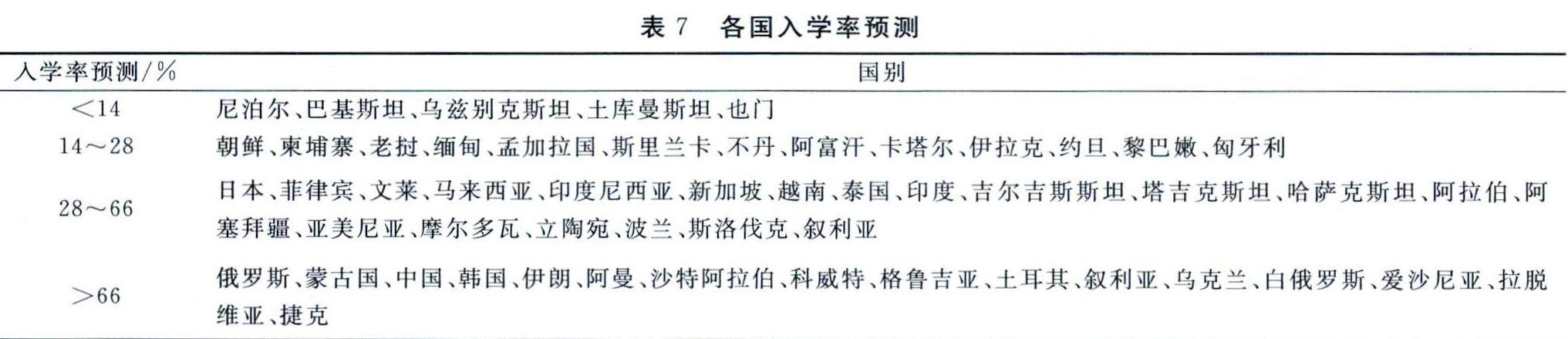

因子分析法的原理在于用相對較少的變量來描述冗雜的數據中較多的變量,以此來用少數的變量反映出原數據的大部分信息。本文用人均GDP的增長作為衡量經濟發展水平的最主要指標,用入學率反映人口的素質狀況,通過教育公共支出、失業率等指標來衡量人口質量的發展。