基于Landsat8 OLI數據的山東黃河三角洲國家自然保護區土地利用/覆蓋現狀遙感監測

傅 宇,王建步

(1.國家林業和草原局華東調查規劃設計院,浙江 杭州 310000;2.自然資源部第一海洋研究所,山東 青島266000)

1 引言

土地利用/覆蓋對區域生態環境、土壤質量方面有著直接影響[1-3]。黃河三角洲是我國暖溫帶地區最年輕、最廣闊、生物多樣性最為豐富的濕地生態系統,在維護區域生態安全和可持續發展方面具有重要作用[4]。自然保護區內資源豐富,土地利用/覆蓋狀況復雜多樣,不僅有大面積的耕地、油田、養殖池塘等人工用地,也包括潮灘、灌叢、蘆葦草甸等天然濕地分布。目前開展該區域土地利用/覆蓋研究的工作主要是利用遙感與GIS技術[5-9]。

針對黃河三角洲自然保護區土地利用/覆蓋方面的研究主要局限在2010年以前的工作,如劉艷芬等開展了東部自然保護區1995-1999年濕地景觀格局變化[10]。劉慶生等開展了黃河三角洲自然保護區1999-2008年土地利用/覆被變化狀況分析[11]。侯學會等人開展了1992-2010年黃河三角洲自然保護區年間LUCC情況及其驅動力分析研究[4]。而保護區內耕地開墾、油田開發以及自然環境的影響、土地利用/覆蓋情況近年來已發生明顯變化,這將直接影響保護區生態狀況。為及時準確的開展該區域土地利用/覆蓋監測,并為保護區的保護和合理開發提供有效數據,開展了2017年黃河三角洲自然保護區內的土地利用/覆蓋遙感監測,本文對監測結果進行了詳細分析。

2 研究區域概況

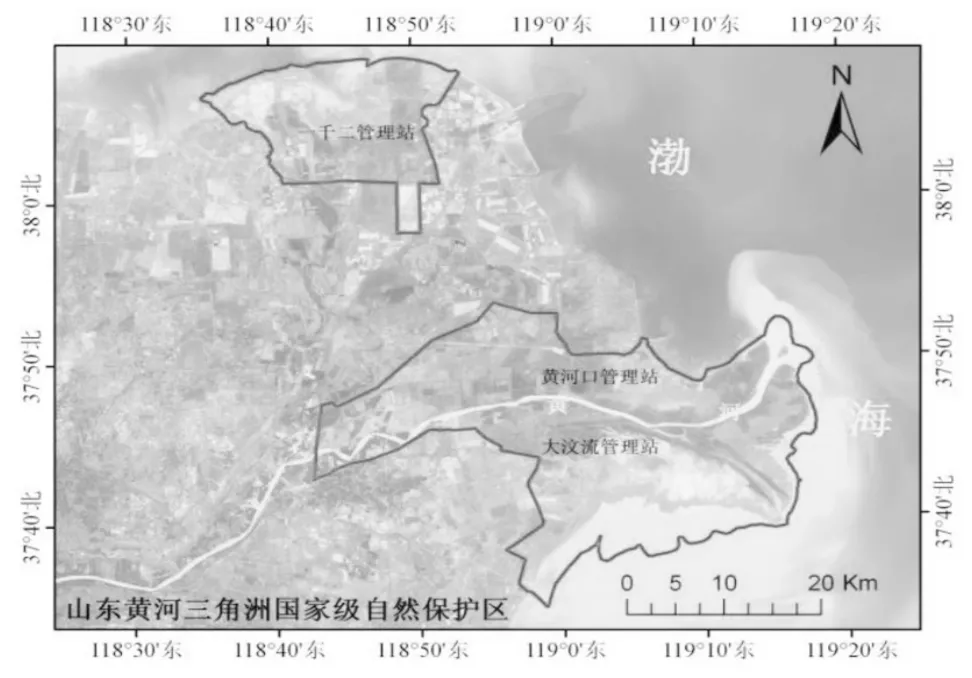

山東黃河三角洲國家級自然保護區位于東營渤海沿岸,保護區設有南區和北區,其中南區由黃河口管理站、大汶流管理站組成,北區是一千二管理站。保護區的土地資源是黃河近百年來攜帶大量泥沙填充渤海凹陷成陸的海相沉積平原,地勢平坦寬廣,氣候為暖溫帶季風型大陸性氣候,這里水源充足,地物類型豐富,是多種珍稀鳥類的棲息地。研究區域為保護區內陸域面積及潮間帶區域(見圖1)。

圖1 研究區域

3 研究方法

采用的遙感數據是能覆蓋山東黃河三角洲國家級自然保護區范圍的Landsat8 OLI衛星影像,成像時間為2017年4月23日,設有9個波段,其中全色波段分辨率15m,多光譜波段分辨率30m。數據來源于中國科學院計算機網絡信息中心地理空間數據云平臺(http://www.gscloud.cn)。將 Landsat 8 OLI遙感數據進行大氣校正和輻射校正,并對Landsat 8 OLI全色和多光譜影像進行融合,獲得融合后的影像空間分辨率為15m;然后基于地面控制點對融合后的影像進行幾何精校正,校正精度小于1個像元,滿足開展地物類型遙感監測的要求。

在整個保護區內設置了150多個用于采集現場地物類型信息的站點,獲取了保護區范圍內各種地物類型的遙感解譯照片,建立遙感解譯標志集,用于開展遙感信息提取。建立的遙感解譯標志及特征描述見表1。根據地物類型特點,將保護區分為無植被區、耕地、木本植被區、草本植被區,針對每種區域的地物類型開展調查分析。

4 結果與分析

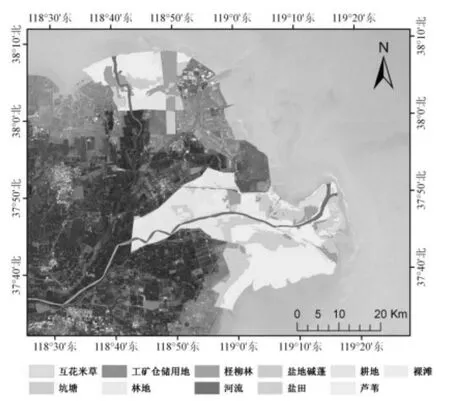

根據建立的遙感解譯標志集,利用人機交互方法,開展保護區范圍內的地物類型信息提取,信息提取結果見圖2。在地物類型遙感解譯結果中發現,無植被區主要是由裸灘、坑塘、河流以及鹽田河工礦倉儲用地等無植被覆蓋區域,其中裸灘主要集中在大汶流管理站南側一千二管理站北側。坑塘是以養殖池塘、藕池和生態恢復池為主,在各管理站都有分布。耕地是以旱田和水田為主,主要集中在保護區南區的西部和北區的南部。木本植被區主要是由喬木構成的林地和檉柳林為主的灌叢林地,其中林地主要分布在黃河口管理站,與耕地相鄰,檉柳林主要分布于黃河口管理站潮灘區和部分陸地區域以及一千二管理站的東西兩側。草本植被主要是指蘆葦、鹽地堿蓬和互花米草,其中蘆葦大部分分布在保護區南區東部的黃河兩岸,鹽地堿蓬主要分布在保護區潮灘高潮位,互花米草主要分布在黃河口入海口口門兩側,在黃河口管理站低潮位區域也有互花米草分布。

表1 保護區地物類型遙感解譯標志集

圖2 保護區地物類型分布圖

基于保護區遙感信息提取結果,開展了各個管理站地物類型面積分布統計分析,各地物類型面積分布見表2。無植被區中,裸灘是保護區分布面積最大的類型,面積為20008.9hm2,其中以大汶流管理站的裸灘面積最大,為19300.0hm2;保護區總河流面積為4655.5hm2,主要是以保護區內的黃河和叼口河為主;坑塘面積為18606.8hm2,以大汶流面積最大,為11092.5hm2,主要為藕池和生態恢復池及部分養殖池塘;工礦倉儲用地主要分布于一千二管理站東側,只有少許分布,面積為54.9hm2,鹽田也只有少許分布于大汶流管理站,面積為736.7hm2。耕地面積為22803hm2,其中以黃河口管理站耕地面積分布最大,為13839.9hm2;以喬木為主的林地面積為4935.5hm2,其中以黃河口面積最大,為4375.7hm2;檉柳林面積為11540.9hm2,其中以一千二管理站分布面積最大,為6997.1hm2。草本植被區,蘆葦分布面積為10354.3hm2,其中以大汶流管理站蘆葦分布面積最大,為6676.6hm2,黃河口管理站次之,為2831.8hm2;互花米草主要分布在黃河口入海口口門兩側,總計面積為3685.8hm2;鹽地堿蓬在三個管理站都有一定面積的分布,總計為7107.1hm2。

5 結論與討論

利用Landsat 8 OLI衛星影像,配合現場調查數據,采用人機交互解譯方法對山東黃河三角洲國家級自然保護區范圍內的地物類型信息進行了提取,并從空間分布特征角度上對保護區互地物類型分布情況進行了遙感監測,為保護區管理部門針對保護區的合理開發和保護提供技術和數據支持。保護區地物類型主要包括無植被區的裸灘和坑塘、間或性有植被區的耕地、常年有植被區的林地和檉柳林、1年生草本植被區的蘆葦、鹽地堿蓬以及外來入侵物種互花米草。

表2 山東黃河三角洲國家級自然保護區地物類型面積統計表 單位:hm2

(1)在無植被區,裸灘是保護區中面積最大的類型,面積為29998.9hm2,主要集中在大汶流管理站南側一千二管理站北側;坑塘是以養殖池塘、藕池和生態恢復池為主,面積為18606.8hm2,在各管理站都有分布,其它無植被區地物類型面積相對較小;

(2)保護區耕地面積為22803.8hm2,主要集中分布在黃河口和大汶流管理站西側以及一千二管理站南側;

(3)木本植被區,以喬木為主的林地面積為4935.5hm2,其中主要分布在黃河口管理站,與耕地相鄰,檉柳林分布面積為11540.9hm2,主要分布在一千二管理站東西兩側、黃河口管理站潮灘和部分陸地區域,大汶流管理站也少許分布;

(4)草本植被蘆葦主要集中分布在南區東部和中部區域的黃河口兩岸,鹽地堿蓬主要分布在潮灘高潮位區域,外來入侵物種互花米草面積為3685.8hm2,主要分布在黃河口入海口口門兩側,黃河北岸的潮灘低潮位區域也有小面積分布。