植物景觀規劃設計的參數化應用研究

李鵬鵬

摘要:航測技術、計算機技術、大數據和信息技術等科學技術的發展為植物景觀規劃設計提供了更加科學和合理的方法。結合地理信息系統(GIs)對設計場地進行分析,通過GIS柵格數據及其鄰接關系,對場地內坡度、坡長、水系、現狀植被等多方面進行宏觀、科學的分析,通過一系列的計算得出最合理的植物景觀空間布局,再通過紅外熱敏感對人流量分布進行分析,選擇合理的點位進行植物景觀重點營造。通過科學的技術手段,旨在普及植物景觀的合理性與科學性,推動植物景觀營造理論與實踐的進步,參數化植物景觀規劃設計的方法較之于傳統憑經驗的植物空間布局與植物景觀節點布置的方式更為科學、準確、高效。

關鍵詞:地理信息系統;參數化;GIS;空間布局;節點布置

包志毅學者在植物景觀規劃設計和營造中提出:園林植物和植物景觀是風景園林中永恒的基調,在風景園林建設中用量最大、無可替代;植物和植物景觀是改善和保護環境的主體、構造戶外空間形態的核心要素、風景園林變化的主要動力;植物種類繁多,可以營造豐富多彩、變化萬千的植物景觀類型,能夠體現地域特色和鄉土風貌,富于文化內涵并能形成主題意境;植物和植物景觀是野生生物的生存基礎,兼有經濟和生產功能。

以往的植物景觀規劃設計僅僅從多樣性、地域性、鄉土性、功能性、科學性和藝術性等多個方面對設計進行規范,因為植物的品種的多樣性和地域的差異性,這讓植物景觀規劃設計始終缺乏一個統一的設計標準和行業規范。通常植物景觀規劃設計中存在地域差異,氣候、濕度、現狀地形都千差萬別。因而,植物景觀的規劃設計應該結合地域文化,適地適樹,同時植物景觀的營造結合地形、水體走向、人流密度等多種因素,并滿足生態、經濟性、審美的多項要求。

1植物景觀規劃設計的方式

1.1傳統的植物景觀規劃設計方式

傳統的植物景觀規劃設計依賴于設計師的經驗,設計師根據地形圖和現狀勘察情況對設計地塊進行植物景觀的規劃設計。設計完成后通過方案圖紙進行實地放線,在實際操作中根據現狀實際情況進行相應的調整,使其達到合理。傳統的植物景觀規劃設計不僅對設計師的設計水平和實踐經驗要求高,而且對于現場放線的施工員進行實際調整的水平同樣充滿了考驗,整個過程費時費力。與此同時,植物景觀規劃設計需要時間的驗證,很多設計在設計之初并不能看出好壞,需要1~2年甚至更長的時間,才能發現設計中存在的弊端。因此,在以往的植物景觀規劃設計中,隨著設計師、施工員的水平差異,使得植物景觀的營造存在很大的不確定性。

以杭州西湖園林植物景觀規劃為例,其植物景觀規劃設計中將“師法自然,雕琢無痕”“古為今用,洋為中用”和“立意為先,彰顯特色”3個特點發揮到極致,通過走訪花港觀魚、太子灣等公園,不難發現,盡管半個世紀過去,依然會對大師的作品驚嘆不已。如此成熟的設計手法、合理的種植方式、完美的植物空間,為何在之后的設計實踐中難以延續和超越?究其根本是缺乏一套完整的的參數化設計模式,后人處于“只可意會不可言傳”的境地。

1.2基于GIS下的植物景觀規劃設計方式

航測技術、計算機技術、大數據和信息技術等科學技術的發展為植物景觀規劃設計提供了更加科學和合理的方法。結合地理信息系統(Gls)對設計場地進行分析,通過GIS柵格數據及其鄰接關系,對場地內坡度、坡長、水系、現狀植被等多方面進行宏觀、科學的分析,通過一系列的計算得出最合理的植物景觀空間布局,再通過紅外熱敏感對人流量分布進行分析,選擇合理的點位進行植物景觀重點營造。

基于G IS下的植物景觀規劃設計,最大的優勢在于,能夠先從宏觀的角度對設計場地進行綜合分析,對植物景觀的空間布局、空間營造等大的方面進行合理的把控,其次是使其在人文性、歷史性、藝術性上的提升。簡單的操作,能夠優先滿足植物景觀規劃設計中的科學性和功能性,這就猶如古典造園中的“山水骨架”,是一切設計的基礎。

2基于a S下的植物景觀規劃設計評價方式

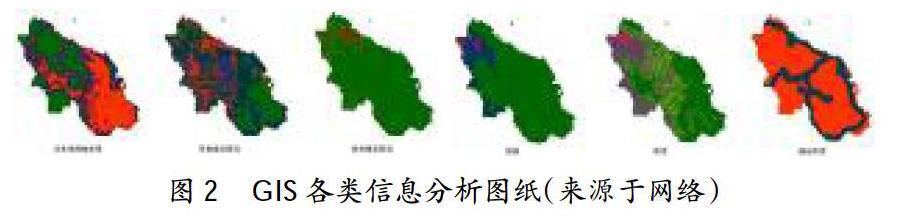

通過GIS對設計場地進行空間數據分析,主要從高差、水系、原有植物密閉度、人流量4個方面進行數據收集,經過一系列的算法,計算出植物景觀的合理空間布局和主要植物景觀營造節點的位置。

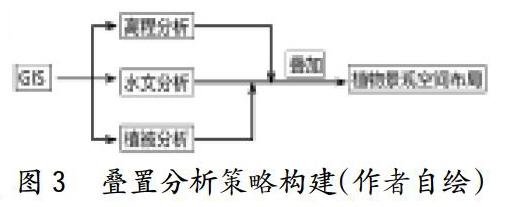

2.1疊置分析(Overlay Analysis)——植物景觀空間布局計算方法

利用空間信息分析技術,通過對原始數據模型的觀察和實驗,用戶可以獲得新的經驗和知識,并以此作為空間行為的決策依據。

疊置分析:疊置分析是將2層或多層地圖要素進行疊加產生一個新要素層的操作,其結果將原來要素分割生成新的要素,新要素綜合了原來2層或多層要素所具有的屙陛。也就是說,覆蓋疊置分析不僅生成了新的空間關系,還將輸人數據層的屬性聯系起來產生了新的屬性關系。疊置分析是對新要素的屬性按一定的數學模型進行計算分析,進而產生用戶需要的結果或回答用戶提出的問題。

通過GIS進行信息分析,將高程分析、水文分析、原有植被情況3張分析圖紙進行疊加,即可分析出場地在未來植物景觀規劃中,適合怎樣的空間布局,例如高差明顯且原有植被良好的區域適合保持現狀植被情況,加以土方固定的相關策略即可;而在地勢相對平坦,水源充足的地塊則可進行植物景觀的重點打造。

2.2網絡分析(Net—work Analysis)——植物景觀節點布局計算方法

對地理網絡(如交通網絡)、城市基礎設施網絡(如各種網線、電力線、電話線、給排水管線等)進行地理分析和模型化,是地理信息系統中網絡分析功能的主要目的。網絡分析是運籌學模型中的一個基本模型,它的根本目的是研究、籌劃一項網絡工程如何安排,并使其運行效果最好,如一定資源的最佳分配,從一地到另一地的運輸費用最低等。其基本思想則在于人類活動總是趨向于按一定目標選擇達到最佳效果的空間位置。這類問題在生產、社會、經濟活動中不勝枚舉,因此研究此類問題具有重大意義。

在植物景觀規劃設計中,不可能做到面面俱到,在一定成本控制的限制條件下,如何把重點打造的植物景觀展示給更多的人群是規劃設計的目的,人類游覽活動基本依賴于道路系統,道路交接處多形成景觀節點。通過GIS對交通網絡進行分析,并加入人流活動的統計數值(人工統計、手機信號檢測等手段),計算出景觀節點的具體位置,并根據數值按照安排主次節點,使得在一定的投資情況下做到資源的最佳分配,使最精細的植物景觀位于最佳的空間位置。

3基于GIS下的植物景觀規劃設計實踐——以浙江農林大學為例

2000年12月,浙江省發展計劃委員會批復同意浙江林學院擴建。浙江農林大學東湖校區建成已有十余年,校園植物景觀的營造獲得不少專業人士、市民和學生的認可。筆者嘗試用新的技術手段對東湖校區植物景觀規劃設計進行合理性論證,對其高程、水系、植被情況、植物景觀節點的布置等多方面進行研究,嘗試找出其中存在的問題,學習其成功的經驗。

3.1校園掠影

浙江農林大學東湖校區占地120余hm2,校園地形起伏,北高南低,水系從官塘引入,沿著小溪緩緩匯入東湖,水系從群山中匯人官塘,形成典型的濕地景觀,小溪蜿蜒穿過校園,展示著江南特有的小橋流水景觀,匯入東湖后形成開闊的湖面,是賞景的必去之處,東湖之后,水系層層跌下,最終匯入苕溪。校園內植物品種豐富,季相景觀明顯,春有湖岸賞梅人,夏有映日無窮碧,秋來銀杏滿地黃,冬日山茶開滿園。

3.2植物景觀空間布局

植物景觀的空間布局不是隨心所欲的規劃,原有植被空間在歷史的長河中受到自然環境、人為干預等多方面的影響,逐漸形成相對穩定的空間布局模式。在植物景觀空間布局規劃設計之前,需要對設計場地的高程、坡向、水文、原有植被等多個方面進行綜合的分析,結合幾個方面的數據計算出最合理的植物景觀空間布局模式。

依據浙江農林大學東湖校區原有CAD測繪圖紙,通過GIS對其進行空間數據分析,主要從高程、坡向、水向、原有植物4個方面進行數據收集,如圖6、7、8、9所示。

根據GIS分析圖紙可以清晰的看出,現狀高程呈現出北高南低、三面環繞的地形現狀,孟兆禎老師一直強調等高線即山體走向是園林設計的基礎,山水關系的確立十分重要,這也直接影響到植物景觀空間的營造;坡向分析圖紙則對東湖校區的主要坡向進行了詳細的表達,向陽坡向宜設置大草坪,背陰坡則適合密林,這些數據的收集,對之后的植物景觀規劃設計有著重要的意義;水向分析圖紙可以得到水流方向,匯水線、匯水點的確立為植物景觀規劃的植物干濕習性的選擇提供合理的依據;現狀植被分析未能得到原有場地相關圖紙,經過CAD原有植物統計數,得到原有植被覆蓋區域的簡單分析,減少植物景觀設計的工程量、保有較多的原有植被,也是植物景觀規劃設計的重點。

將單一的專項分析圖紙進行疊置分析得出,東湖校區北側、東側與周邊山體自然相接,植被茂盛,地勢較高,宜設置密林過渡到疏林;東側與南側為校園與城市道路交接,建議通過植物進行圍合,隔絕城市主干道干擾;校園內部主要綠化集中在水體附近,北部官塘附近為匯水線相對聚集的區域,南部則東湖區域高程最低,匯水線多匯聚于此,水量豐富,植物景觀的空間營造也相對豐富。除此之外現狀各類科研用地也充分考慮坡向與水向,例如東側茶園及實驗基地在選址上也滿足合理性的要求;寢室樓旁小塊綠地則從服務建筑的角度出發,未能從該分析中得出相應的評價。

通過對東湖校區原始規劃圖紙分析可以看出,校園在山水布局、植物景觀空間上的布局總體合理。但在細節上依舊欠缺考慮,尤其是坡向、匯水方面的考慮,例如圖書館東側的院士林區域,位于山體匯水線上,江南地區多雨濕潤,此處容易積聚雨水,在此處設置梳林草坪顯然不夠合理。除此之外,集賢食堂南側的古道文化園,在草坪選址上,選擇山體北坡,不能滿足游人對于陽光的需求,也較難達到理想的植物景觀效果。

3.2植物景觀節點布置

通過GIS結合原有規劃CAD圖紙,可以通過分析道路系統規劃和主要建筑位置,再加入人流活動數據,即可得出主要人群聚集點。植物景觀節點的布置宜選擇在人流量較大,視線相對集中的區域,通過分析圖10,可以清晰地看出哪些區域在空間上比較核心、人流量相對密集,作為植物景觀節點布置的位置選擇依據,也更加科學與合理。

通過對交通系統和人群數據的分析,考慮主要交通節點和人流節點的設置,即可以得到主要植物景觀節點布置位置。

校園交通相對簡單,主要圍繞校園與外界接觸的幾個交接點設置主要的植物景觀節點,既可以起到美化校園形象,也能達到良好的標識作用;內部植物景觀節點設置主要考慮學生人群的路線,在相對集中的交匯區域設置植物景觀節點,將植物景觀節點作為地理標識。

校園植物景觀節點布置相對合理,但同樣存在著不少問題。例如學校南門作為校園最主要的出入口空間,在植物景觀上的營造最為豐富和精細,但是南門是車行的主要出入口,人流量相對不大,與其相對比的是大西門作為校園人流量最大的交通出入口,在植物景觀節點的設計上過于簡單和薄弱。

4結語

植物景觀規劃設計是科學性與藝術性的完美結合,單純地強調任何一個方面都不可能創造出絕佳的植物景觀,只有綜合地考慮藝術、人文、科學、功能等的融合,才會讓植物景觀具有長久的生命力。通過科學的技術手段,旨在使植物景觀的合理性與科學性得到普及,推動植物景觀營造理論與實踐的進步,參數化植物景觀規劃設計的方法較之于傳統憑經驗的植物空間布局與植物景觀節點布置的方式更為科學、準確、高效。將原有的憑借主創設計師個人的主觀判斷,基于GIS的植物景觀規劃使其更為精確合理,不僅同時兼顧山水、人流量、經濟成本,而且能夠有更多的設計時間投入到藝術性人文性的提升中去”。

(收稿:2019—10—08)