從貝聿銘的香山飯店看中國建筑的昔影新妝

譚苗苗 魏思文

摘要:隨著各國文化的碰撞交融,中國建筑設計逐漸趨于“千城一面”,本文深思在現代化浪潮下凸顯中國建筑的民族化特色的途徑,預判未來社會整體對中國傳統文化價值的傳承與拓展。1982年,貝聿銘設計的香山飯店落成,這是將中國傳統文化符號與現代建筑設計相結合的經典之作,對中國建筑民族化的探索與追求,有著相當積極而深遠的意義。

關鍵詞:貝聿銘;后現代主義;香山飯店;中國建筑;傳統文化符號

中圖分類號:TU247 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2020)23-0-02

當代中國設計藝術作品缺乏文化自信與認同感。《左傳.定公十年》疏云:“中國有禮儀之大,故稱夏。有章服之美,謂之華。”在中華上下五千年的璀璨文明中,涌現出了許多優秀的文化象征與符號,但當代中國設計師對中國傳統文化存在大面積的“盲區”。雖然課程化與系統性的設計教學始于西方國家,但是盲目地生搬硬套西方設計理念是不明智的。中國的藝術設計要想重回東方藝術之美的巔峰,在設計上必須尋根問祖,只有具有民族風格與時代特色,才能立于不敗之地。

1 當代中國設計藝術教育的發展定位不當

現代主義建筑在城市中拔地而起,當代中國建筑面臨危機,這場危機折射出了中國當代設計教育方向的迷失。正如貝聿銘所說,中國當代設計師目前在建筑形式方面應該謀求物力可及與尊重自身文化兩個方面的發展與平衡。這表明當代中國設計教育的發展,只有扎根于中國傳統文化這片沃土,才能塑造出真正令人為之側目的民族特色藝術文化。

2 設計建造香山飯店的意義

一直以來,人們習慣從建筑功能性以及實用性的角度來評判香山飯店的設計建造,其實這是明顯失當的,而貝聿銘先生之所以選址香山建造這間飯店,也是“想借香山飯店這個契機篩選中國建筑傳統值得保留的地方”。畢竟在反對盲目學習西方建筑形式的同時,傳統的大屋頂形式又的確已經走進了死胡同。設計建造香山飯店的真正目的在于引領人們去關注、去探索,怎樣將我們國家的歷史、文化與建筑融合在一起。

3 香山飯店的設計解析

3.1 香山飯店整體綜述

3.1.1 香山飯店的周邊環境

香山飯店坐落于北京西北郊,白墻黛瓦的江南民居式建筑群與水光山色融為一體。香山飯店環境的選擇體現了中國傳統建筑美學中“天人合一”的風水之美。古往今來,對于建筑選址,不管是“南朝四百八十寺”還是“小橋流水人家”,我們始終相信人與自然天地之間有神秘的磁場聯系,我們的文化時刻傳達著皈依自然的愿景[1]。

3.1.2 香山飯店的空間布局

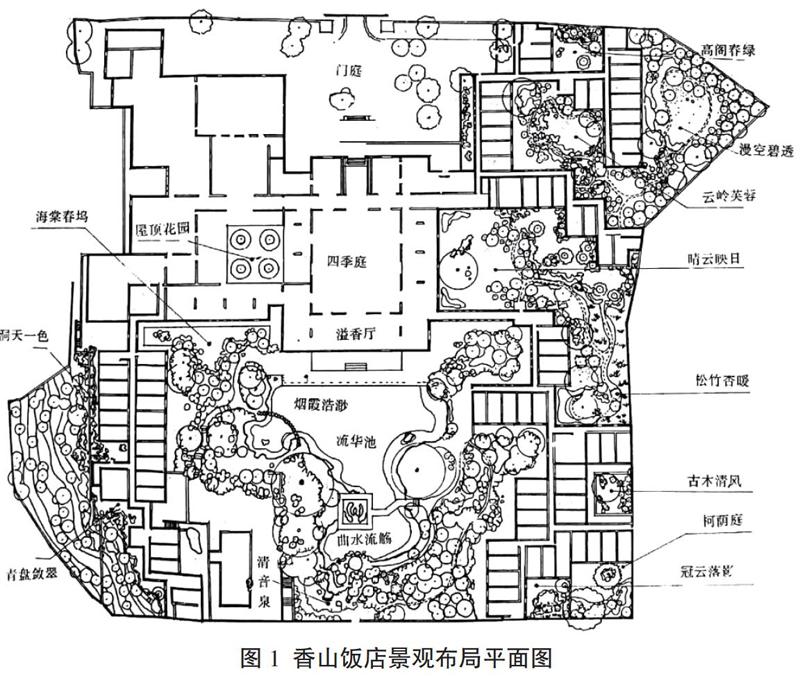

關于香山飯店的建筑布局,貝聿銘著重體現了五個特點。一是歸根。貝聿銘認為中國建筑的根還在,還可以發芽,所以在運用現代化手法的同時,也要尋歷史的根。二是環境為先。單體建筑的設計建造應放在全局環境中考慮,讓兩者和諧共生,相輔相成。三是建筑為人服務。以人的需求為設計出發點組織空間。四是刻意傳神。從“民族化”的“化”字入手,集江南園林的精巧與北方建筑的開闊之長,吸收提取,凝練變形。五是控制體量與空間。減少層數,控制層高,以簡潔的色彩與明了的裝飾線條修飾建筑外在,減弱建筑重量感[2]。香山飯店的平面布局,利用了中軸線這一傳統手法,對稱性之中又巧生非對稱性,嚴謹卻不古板。院落的格局使酒店內所有房間無一不被綠植眷顧。山墻、冷巷、前庭、后庭、天井、挑檐……還有清風拂過的回廊伴著林間跳躍的陽光,這是所有中國人骨子里對歲月靜好的向往。

3.2 香山飯店的設計手法

3.2.1 香山飯店的建筑設計手法

香山飯店在建筑外形上,摒棄了古典式的大屋頂,借鑒了中國傳統民居慣用的硬山頂,整體建筑嚴格控制層高,四周的墻面擺脫了人們腦海中關于北方建筑朱墻燦瓦的形象,推陳出新地再現了煙雨江南白墻黛瓦的基本色調,墻上無處不在的菱形窗仿佛訴說著貝先生對江南的印象[3]。這些重復的菱形窗具有強烈的節奏感與韻律感,展現出獨特的東方古典園林氣質。

3.2.2 香山飯店的景觀設計手法

香山飯店無論是室內景觀還是室外景觀,都采用障景、襯景的方式,注重層次感和意境感的打磨[4]。室內景觀多集中于大堂,一方清池,兩座山石,動靜相襯,韻律自成[5]。植物高低錯落,窗后空間若隱若現,增強了景深效果[6]。此外,主花園是香山飯店中最大的室外庭園,其中茂林修竹、松柏疊翠與其他八個大小不一的庭院連接,景色各異,成“四絕十八景”,令人駐足[7]。

3.2.3 香山飯店的整體設計手法

整個飯店就是一個大園林,設計思想與我國古代造園思想緊密貼合。童寯這樣解釋園:“園之布局,雖變化無盡,而其最簡單需要[8]。實全含于‘園字之內。”[9]貝聿銘在設計香山飯店的過程中,便巧妙借鑒了傳統江南民居的建筑外形及其景觀布局,使用現代營造手法,創造性地將傳統江南園林的雅韻融入其間,以尋求古今對話,以期引起人們內心深處的共鳴[10]。

4 傳統文化符號在香山飯店建筑設計中的應用

4.1 傳統文化符號在香山飯店建筑外形設計中的應用

硬山式屋頂的設計轉化:貝聿銘認為,“建筑必須來自人們的住宅”[11]。硬山式屋頂是中式大屋頂在現代建筑表現平庸的局面下,探索中國建筑創作民族化的道路上產生的。中國傳統的大屋頂建筑北京曾風靡一時,但大多是現代化的鋼筋水泥西式洋房[12]。中式大屋頂的拼接,方枘圓鑿,徒增笑談。因此,香山飯店屋頂的設計,借鑒了我國傳統建筑屋頂中最常見的硬山形式,這是民間建筑的樸素呈現,卻最合時宜地結合了形式與功能,接續了傳統與現代設計之間的裂縫[13]。

4.2 傳統文化符號在香山飯店景觀設計中的應用

4.2.1 古樹的保護

雕梁畫棟易得,百年樹木難得[14]。古人的造園觀念與審美情趣,十分注重對樹木的保護。作為曾經帝王行宮的所在之地,貴族的游玩之處,香山自然少不了奇花異草,參天古樹[15]。貝聿銘因地制宜,建筑以兩棵有著八百年歷史的銀杏樹所在的主花園為中心展開,飯店客房故意繞開了古樹,使這些珍貴的樹木得以保留。而這些珍貴的古樹本身就是難得的風景,此地也成了即時的園林[16]。

4.2.2 傳統景觀庭院的再現

在民居建筑中,傳統庭院占據很大的比例[17]。香山飯店由一系列大小不等的院落組合而成,整個建筑由一條貫穿南北的中軸線向外延伸,其中,主花園面積最大,與其余面積較小的庭院形成鮮明的主次對比[18]。各庭院景觀基調一致,但和而不同,因地制宜,呈現出了自然山林的野趣以及“庭院深深深幾許”的意境。整個香山飯店的庭院設計是傳統庭院院落組合精髓的提煉,蘊含豐富的人文思想與美學精神[19]。

4.2.3 “曲水流觴”的重建

“曲水流觴”是華夏文明的象征,有著悠久的歷史與演變歷程,漸漸發展成文人雅士飲酒作詩、體味人生的活動。這一典故引入人們的懷古情思,再現了魏晉時代的文思內涵,“曲水流觴”位于香山飯店主花園內水景的中心位置,蜿蜒的水系與筆直的平臺形成鮮明對比,池中錦鯉擺尾搖曳。設計不僅豐富了水景的層次,而且增添了趣味性。

5 結語

貝聿銘先生用香山飯店告訴我們,中國建筑傳統里還有許多不落窠臼的建筑文化,它不同于西方高聳的塔尖、直白的恢宏。它狹小時,常表現為一隅的精致;它恢宏時,有吐納山水的氣勢。中國傳統建筑美學的精髓,有“魂、形、神”三種境界,能給人中國的、東方的美的感受。時代不斷向前發展,新建筑不斷出現,城市地域特色逐漸消失,令人嘆惋。未來繼承和發展民族傳統文化是至關重要的,只有讓傳統與現代對話,尋找一條具有中國特色的現代設計之路,才能使現代設計在繼承與創新之間找到平衡。

參考文獻:

[1] 黃健敏.貝聿銘的藝術世界[M].北京:中國計劃出版社,1996:17.

[2] 朱子煊.對香山飯店設計的兩點看法[J].建筑學報,1983(03):78-79.

[3] 于琪,曹磊.基于“生態城市”理念的居住區景觀設計可行性研究[J].美術教究,2018(23):103-104+112.

[4] 宋昱萱,曹磊.商業街景觀規劃中城市文脈的延續[J].美與時代(城市版),2016(06):40-41.

[5] 卜華成,徐英,曹磊.國內工業遺址改造案例研究及啟示[J].大眾文藝,2018(19):144-145.

[6] 李鵬程,曹磊,竇逗.商業綜合體屋頂綠化設計方法研究[J].大眾文藝,2019(23):71-72.

[7] 陳思,馬子龍,曹磊.網師園的空間景觀與環境行為探究[J].綠色科技,2012(09):1-5.

[8] 趙婧,曹磊.明清無梁殿建筑裝飾特色研究[J].蘭臺世界,2015(03):146-147.

[9] 李星怡,曹磊,竇逗.景觀一體化設計實踐與研究[J].大眾文藝,2018(19):125-126.

[10] 成明,朱宇婷.植物造景分析——以水花園為例[J].美術教育研究,2019(12):62-64+67.

[11] 丁凡倬,郝凱利,薛晨,等.陳之有意 設之成境——室內陳設藝術芻議[J].大眾文藝,2019(14):126-127.

[12] 陳思,馬子龍,曹磊.網師園的空間景觀與環境行為探究[J].綠色科技,2012(09):1-5.

[13] 張冬冬,曹磊.在家具設計中傳統手工藝對個性化定制的影響[J].藝術科技,2016,29(06):269.

[14] 成明,朱宇婷.植物造景分析——以水花園為例[J].美術教育研究,2019(12):62-64+67.

[15] 季優銘,朱宇婷.南京地鐵站壁畫藝術風格研究[J].大眾文藝,2019(20):94-95.

[16] 郁添淵,曹磊.探索新中式風格在室內設計的應用——以居住空間室內設計為例[J].家具與室內裝飾,2018(12):92-93.

[17] 劉思宇,曹磊,竇逗.城市家具規劃設計實踐與研究[J].大眾文藝,2018(21):65-66.

[18] 卜華成,于琪,曹磊.新式茶飲門店空間設計中的風格應用研究[J].家具與室內裝飾,2019(09):114-115.

[19] 張秋實,曹磊.虛擬現實技術在文化遺產建筑設計中的運用[J].電視技術,2018,42(10):142-146.

作者簡介:譚苗苗(1999—),女,江蘇宿遷人,本科在讀,研究方向:環境藝術設計。

魏思文(1999—),女,江蘇淮安人,本科在讀,研究方向:環境藝術設計。

指導老師:曹磊(1978—),男,江蘇南京人,碩士,副教授,研究方向,環境設計。

朱宇婷(1992—),女,江蘇南京人,碩士,助理實驗師,研究方向:環境設計。