民國時期湖北城市疾疫災害與社會應對

王肇磊

(江漢大學 城市研究中心,湖北 武漢 430056)

自從城市誕生以來,瘟疫便與城市發展如影相隨,歷代文獻資料一般將其稱為“瘟疫”“時疫”“瘟病”或“疫癘”。它是人類社會的頂級災害之一,不僅造成了大量的人口損失,而且還嚴重地惡化了城市發展的環境,即便是在現代醫學發達的今天,它仍是城市發展的大敵。因此,探討歷史時期的城市疾疫問題,對于當代城市公共衛生建設與市民健康保護均有著積極的現實意義。目前,關于城市疾疫問題的研究已逐漸引起廣泛的關注,[1](序二)成果豐碩,其中不乏關于湖北疾疫問題的探討,但仍有相當的研究空間,尤其是對民國時期湖北城市疾疫問題的探究,基本上還是空白。故本文試就民國時期湖北城市疾疫問題做一些探析,以求方家指正。

一、民國時期湖北城市疾疫災害基本概況

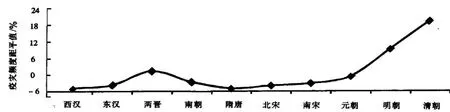

湖北地處南方卑濕之區,秦漢以來常受疾疫的侵襲。漢文帝后元二年十月大旱,“衡山國、河東、云中郡民疫”。[2](p448)新莽地皇三年夏,襄陽、隨州一帶“大疾疫,死者且半”。[3](p468)后隨湖北城市發展,疫災更是不斷,頻率也越來越高(見圖1)。晚清時期疾疫流行高達39次,受災城市17座。[4]如“同治九年秋,江陵大疫,民多暴死”。“光緒七年夏秋,興國(今陽新)大疫,死人無數,次年疫稍輕,損人亦多”。“光緒十四年秋,湖北漢陽府之沔陽州大疫,民多死。”宣統元年,漢口死于霍亂者“彌目皆是”,幼童染上天花者90%不治等。[5][6](p318)[7](p98-101)

圖1 湖北疫災頻度朝代變化圖

圖2 1932—1935年武漢三鎮急性傳染病死亡人數圖

民國時期,湖北城市疾災愈加嚴重。據筆者爬梳地方志等史料統計,湖北城市在1912—1949年間共發生了253次較大規模的疾疫流行,其中影響大者有:1918年應山縣發生瘟疫,城鄉共死亡3萬余人;[8](p5)1932年武漢霍亂大流行,死亡1541人;[7](p106)同年,湖北宜昌、沙市、樊城、咸寧、京山、蔡甸、武穴等12個城鎮暴發霍亂;[9](p413-414)1938年,南漳縣城關、武鎮霍亂流行,病死600多人;[10](p545)1941年棗陽縣城鄉天花流行,患病者多,死亡率高;次年8月,縣城周圍霍亂流行,萬余人染病,僅12日就死亡400多人,以致人心惶恐,“各于門前撒石灰以避瘟”;[11](p522)1945年7月公安縣朱家灣潰口,導致虎東地區霍亂大流行,死亡達3萬人之多,縣城涂郭巷居民中幾乎家家染病,平均每天死亡32人;[12](p559)1946年8月宜昌縣城收治霍亂傳染者120人,死亡31人,且還有數量較多未診治的染疫者。[13]興山、當陽等城市也有數量不少的“疫病流行”記載,[14]但未載明具體的染疫人數。盡管染疫人口不確,但有理由相信,這些“大疫”給其肆虐的城市造成了很大的破壞則是肯定無疑的。

二、民國時期湖北城市疾疫流行基本特征

通過相關史料考析,筆者認為民國時期湖北城市疾疫流行具有以下四個基本特征。

(一)種類多、頻率高、影響范圍廣。

據統計,民國時期湖北城市疾疫類型主要有傷寒、類傷寒、斑疹、赤痢、天花、鼠疫、霍亂、白喉、流行性腦脊髓膜炎、猩紅熱、麻疹、瘧疾、肺癆(肺結核)、回歸熱等十余種,其中以天花、肺癆、霍亂、傷寒、赤痢、瘧疾影響最大(見圖2)。[7](p98-101)

湖北城市疾疫不僅種類多,而且流行頻率高,影響范圍廣。據地方志記載統計,湖北城市疾疫發生頻率在近代明顯升高。在晚清72年間,湖北城市有28年發生大疫39次,發生頻率為0.54次/年。在1912—1937年間,發生疫災的年份竟高達21年,城市疾疫流行次數增至50次,疾疫流行頻率上升到1.92次/年,約為晚清時期的3.56倍,這還不包括4次全省范圍的疾疫大流行。在1938—1949年間,疾疫流行更加頻繁,年年疫災。據統計,霍亂、天花、瘧疾、猩紅熱、傷寒等疾疫災害在湖北城市流行次數,共計203次,流行頻率則劇增至16.9次/年,全省無一城市能夠幸免,其中尤以霍亂流行范圍最大。如1939年湖北宜昌、老河口、隨縣、當陽、襄陽、樊城、谷城、宜城、光化(今老河口市光化鎮)、荊門、鄖縣、鄖西、均縣(今丹江口市)、(十堰)里堰、(十堰)黃龍灘等15座城鎮發生霍亂流行,影響甚廣。[15](p5)

(二)危害程度大。

疾疫流行的巨大危害在現代醫學不發達的民國時期最直接的表征是造成染疫人口的大量死亡。例如,監利縣經過20世紀30年代初幾次大規模疾疫流行后,人口驟減。1934年全縣編審人口由1865年的882609人減至468777人,幾乎減少了一半,城關人口亦損失較多。1941至1942年監利縣連續兩年發生天花大流行,死亡4萬余人。1946年四五月間城關天花再次流行,發病670人,死亡662人。[16](p668)武漢在1932—1935年間每年死于各種疾疫的人口數以千計。在1931—1933年間,漢口因各類疾疫流行死亡人數高達14389人,占總死亡人數的49.6%。[17](p385)1946年武漢市的因霍亂大流行因死亡人口眾多而成為西方世界的一個大新聞。[18]1941年興山縣回歸熱、傷寒、瘧疾流行,患者達總人口的70%以上,各城鎮死亡極多。[19](p510)據《新湖北日報》報道:“全縣僅死于回歸熱者就高達5萬余人。”[20](p225-226)其他湖北城鎮飽受疾疫肆虐之情形亦相類似,史料記述極豐,茲不備舉。

(三)疾疫并發特征顯著。

湖北城市環境非常適合各種傳染病細菌、病毒的繁殖和傳播,歷史上經常發生多種疾疫并發流行的現象。武漢三鎮在20世紀30年代初每年都會發生8~10種疾疫流行。1940年江陵荊州城、郝穴等城鎮因霍亂流行而死820人,且天花、麻疹等疫病時有發生,傷寒、痢疾、腦膜炎等更為常見。[21](p607)1944年松滋縣城“夏秋以來疾病甚多,尤以痢疾、瘧疾流行為盛”;霍亂、瘧疾、痢疾、天花、麻疹、傷寒、猩紅熱等烈性傳染病在20世紀40年代還經常一并流行,造成較多的人口死亡。[22](p655)1947年5月大悟縣城鄉先后流行天花、斑疹、傷寒等急性傳染病,人口死亡也很多。[23](p17)其他城市疾疫并發現象也很常見。

(四)疾疫流行與城市發展關聯度強。

一般而言,中國傳統時期的疾疫流行與城市發展規模、發展程度有很強的關聯度。張志斌根據城市疫病流行學理論對中國古代疾疫問題的研究,總結出了科學的結論:中國古代疫病流行頻數最高的江蘇、浙江、湖北三個省份,同時也是城市化水平最高的區域。[24](p121)這一結論也同樣適用于民國時期湖北城市疾疫流行的實際情況。隨著民國時期湖北城市近代經濟的發展、人口規模的擴大,城市疾疫流行頻度也迅速增加。如在1912—1937年間就有50次疾疫流行,而這段時期恰好是湖北城市發展的黃金時期,其發生頻率遠超湖北城市近代化啟動的晚清時期與傳統城市發展高峰的明清兩代,從而有力地證明了疾疫流行與城市發展程度有著密切的關系。不僅如此,疾疫災害類型也隨城市的發展、人口的增加而不斷增多,疾疫并發性特征愈加顯著。例如,武漢在1931年先后暴發霍亂、天花、傷寒、斑疹傷寒、痢疾、猩紅熱、白喉、流行性腦脊髓膜炎、回歸熱、瘧疾等流行病10種。1932年,又發生了霍亂、天花、傷寒、斑疹傷寒、痢疾、猩紅熱、白喉、流行性腦脊髓膜炎、回歸熱等流行病9類。1933年則有霍亂、天花等疾疫10種。此種疾疫并發的情況一直持續到20世紀40年代末。[7](p101)湖北其他城市因發展水平滯后于武漢三鎮,其疾疫雖時有發生,卻遠低于武漢三鎮的疫災并發數。這一規律至今仍在起作用,例如21世紀初SARS首先在廣州、北京、天津等大城市爆發、流行且危害甚大,而對中小城市的危害程度則小得多。

總的來說,上述疾疫流行特征是湖北地理環境與社會因素綜合作用的結果,并深刻影響了民國時期湖北城市的發展。

三、疾疫流行原因

疾疫流行過程就是傳染病菌、病毒在人群中發生、發展和轉歸的過程,其流行必須滿足傳染源、傳播途徑和易感人群三個基本條件。這三個為現代傳染病學所界定的基本條件,往往是多種因素促成的,即自然因素和社會因素。

(一)自然因素。

環境對疾疫的產生、流行有著很大的影響,在潛移默化間悄然改變疾疫的存在方式和流行過程,并在某種程度上決定著疾疫的消亡,而急性傳染病受地理和氣候兩大環境因素的影響尤為明顯。湖北地處江漢水鄉,屬于亞熱帶季風氣候,溫暖潮濕,極利于各種微生物及動植物的生長,但也為多種病原菌、病毒、中間宿主、媒介生物提供了良好的繁殖條件。古人對此有深刻的認識。巢元方在《諸病源候論》中指出,“一歲之中,病無長少,率相似者,此則時行之氣也”,“癘疫病候,其病與時氣、溫熱病相類”。[25](p64)隨近代西方醫學傳入,人們對環境與疾疫關系的研究更為透徹:“若稍加研究霍亂與季候之關系,則可見中國南部及中部之每次流行,常開始于八月,以達九月或十月,其較此時爆發更早者甚少,較遲者則更為例外。”“每當冬春兩季雨量少時,霍亂流行常隨之而發”,“雖非絕對,但顯然有關。”[26](p46-47)湖北因其自然環境而成為中國多種疾疫流行的源發地之一。

同時,瘟疫作為次生災害,常常伴隨著水旱等自然災害出現。湖北城市地理環境特殊,水旱災害頻發,尤其是近代以來湖北處于歷史自然災害多發期。民國時期后,湖北城市遭受水旱災害的頻率明顯提高,特別是水災。[27]據記載,湖北省在1912—1949年的38年間里有34年發生了較大規模洪水災害。[28](p205-252)[29](p72-99)時人云:“民國十年以前,大水數十年一見,民十以后,沖決之患無歲無之”。[30]旱災亦較尋常。據統計,近代湖北一共發生過8次全域性旱災,其中民國時期6次。[31](p239)此外,湖北還常發生雪災、風災等自然災害。[32]在社會生產力欠發達和社會保障制度欠完善的民國時期,自然災害會經常造成區域性的甚至是全域性的饑荒,從而增加了疫病流行的機會。1931年武漢特大洪災造成霍亂大流行,在水災最初100天內災民每千人死亡高達22人。次年天花流行,死亡2682人,連續6年,死亡共計11384人。[33](p57-60)1935年遠安、恩施、陽新等十縣城鄉“因亢旱過久,瘟疫流行”。[34]可見,民國時期湖北城市疾疫流行頻率高與水旱等災害頻發有著極為密切的關系。

(二)社會因素。

疾疫災害就某種意義而言,不僅是自然次生災害,而且還是社會災害。考察民國湖北城市疾災史料,影響疾疫流行的社會因素主要有城市人居環境、社會失序、人口流動和交通等,它們往往在疾疫發生前后決定其流行范圍和后果的嚴重程度,而自然因素亦常附于社會因素而起作用。

1.城市人居環境不佳。

民國時期,湖北城市市政建設雖取得了一定成就,但人居環境仍普遍不佳。普通民居大多為“木造瓦葺,……壁用煉磚及黏土。……設門戶及二三之窗戶,僅使之通空氣與光線”,“室內極其黑暗”。[35](p49)這類民居因門面小,進層深,窗戶少,室內普遍缺少陽光特別是紫外線的照射而陰暗潮濕,極利于細菌與病毒的生存與繁殖。此外,湖北城市還大量存在著人居環境更糟糕的棚戶區。例如漢口,“棚房極多。據調查所得漢口、漢陽兩地共有棚房一萬三千所,居民五萬六千人”。漢口棚戶“兩倍于漢陽”。省城武昌棚戶也為數不少。[36](p13)其他城市亦有相當數量的棚戶存在。棚戶居民一般居住在城市邊緣地帶的路旁、湖畔河濱、荒草地,甚至垃圾場等區域。漢口“遠來貧民結茅為屋……凡客民搭棚棲止”,大多居住在江河湖濱一帶。[37]沙市貧民則沿河而居,房屋東倒西斜。[38](p280)這些“矮如穹幕小如船”的棚戶居住環境極為簡陋。加之棚居人口眾多而密集且絕少有完善的市政與醫療設施,致使棚戶區地面常年污水橫流,夏季則蚊蠅成陣,衛生狀況極為糟糕。[39](p28)棚戶區遂成了細菌、病毒極為理想的繁殖區,這在客觀上為疾疫流行提供了條件。一旦疾疫流行,棚戶區便首當其沖成為疫病肆虐的重災區,并隨人口的頻繁流動迅速向城市各個角落散播,從而造成全城性,甚至形成區域性的疾疫大流行。

作為城市人居環境最重要的公共衛生也長期得不到應有的重視,相關衛生設施極為缺乏。加之居民普遍不講究衛生,城市污水、垃圾、糞便處理不當,致使細菌、病毒滋生。如恩施城內污水通過街道兩旁排水明溝直接排入清江、西門河,衛生狀況極差。[40](p332-333)漢口漢正街大通巷一帶,“積水四溢,臭氣難聞,凡經過該地者,均掩鼻而行,甚至裹足不前,殊屬妨礙衛生交通”。[41]城廂“廁所便池靡不穢氣四溢,尤以僻處巷落之便池,更令人見之欲嘔,易滋病疫”。[42]夏天,湖北城市市民“每將瓜果瓜皮易惹蠅蚋之污爛物品,拋棄街巷,以致蚊蠅群聚,影響清潔,亦且傳播毒菌”。[43]即便經過新生活運動,湖北城鎮的衛生環境仍是臟亂如故。[44](p536-537)時人對此做了中肯的批評:“我國人素缺乏醫學常識,尤不注意公共衛生,無論通都大邑,窮鄉僻壤,群眾之起居、作息、衣食、廬舍,其不適于衛生者,亦多矣。又何怪每年見戕于疫癘者,層出不窮。”[45]總之,城市人居環境不佳是民國時期湖北城市疫病流行的一個重要原因。

2.社會失序。

民國時期是湖北歷史上最為動蕩的時期之一。長期的社會失序往往會直接導致民眾流離失所,饑寒交迫,使其健康備受摧殘,提高了人群感染疫病的概率。同時軍隊征戰與百姓避亂的雙重推動下亦會導致疫病的迅速流行。例如,1938年秋大批市民因日軍侵占蘄州涌進城中天主教堂避亂而導致霍亂暴發,死亡千余人。[46](p735)1938年10月武漢淪陷,數以萬計的難民途經沙市西去四川,致使霍亂、傷寒、流腦大流行,沙市紅十字會組織60人的掩尸隊,多以一坑埋尸5~10具。[47](p288)1939年7月,國軍某部士兵患霍亂死于老河口孟樓鎮,尸體被送回紀洪鎮,霍亂隨即在兩地流行,后又蔓延到本縣各集鎮,前后流行月余。[48](p561-563)1940年3月建始縣城東郊金銀店駐軍瘟疫爆發流行,死亡士兵數百名,并波及周圍百姓,死亡百余人。[49](p651)1946年,谷城因“大軍過境,各部隊死亡士兵甚多,病兵沿途皆是,以至瘟疫流行,尤以瘧疾、傷寒最劇,患者十之八、九,民眾呻吟床榻,甚為慘痛”。[50](p438)這樣,社會失序便成了湖北城市疾疫流行的又一誘因。

3.交通與人口遷移。

民國時期湖北還因交通便利、人口遷移頻繁,導致外地疾疫流播至本省各城鎮而形成輸入性疾疫流行。1932年4月上海霍亂流行,7月即擴散至武昌、漢口、漢陽、宜昌、沙市、樊城、蔡甸、咸寧、京山、武穴等湖北城鎮。[51]1945年鄂西公路沿線恩施、建始、巴東等城市因人員過境頻繁,不斷有霍亂、回歸熱、斑疹傷寒等時疫暴發、流行。[40](p960)時湖北省政府對此深有體會:“霍亂疫病為害甚烈,傳播亦極遼遠。抗戰以來,大軍征調、人口流動,此種疫癥常藉水陸交通蔓延。”[52]武漢三鎮、沙市、宜昌等湖北城市因位于水陸交通節點而備受霍亂等疾疫的肆虐。

4.防疫和治療水平落后。

民國時期傳染病治療水平仍很落后,每值疾疫流行之時,缺醫少藥是為常態。1946年谷城縣因“瘧疾、赤痢甚為流行,病者頗多,缺少藥品”,特發電函要求省衛生處速發各類藥品一萬六千余支。[53]宜昌亦曾在疫發時節向湖北省衛生處發特函調撥短缺注射疫苗四萬八千余支。[54]其他城市亦多如此。以至于有些城市在治療疾疫時,還存在著“衛生工作隊帶來的藥品很少,尤其是防疫針未帶”的情況。[55]這都極大地制約了當時防疫工作的順利進行。

此外,湖北城市民間衛生習俗、市民疾疫認知水平等因素也影響了疾疫的流播與防控。

需要特別指出的是,抗戰時期日軍為了打擊中國軍民的抗戰信心和抵抗力量,還在大冶等城市用飛機播撒霍亂細菌,造成了大量的人口死亡。[56](p419)這進一步加劇了湖北城市的疾疫流行。

總之,城市時疫頻發、流行的各種因素絕不是孤立的,而是相互交錯影響著民國時期湖北城市疾疫的流行。

四、社會應對措施

鑒于疾疫流行的嚴重危害,民國湖北社會各界采取了諸多積極應對措施。

(一)健全組織,頒布防疫規章,成立應急防疫、治療機構。

疾疫爆發與流行,作為具有突發性和復雜性的公共衛生事件,非某一個單位或團體所能獨立解決,需要全社會共同參與,由政府成立應急指揮中心,組織各種力量,才能消除。北洋政府和南京國民政府均在中央衛生部(署)下設立了主管傳染病防治的科(司),以指導全國衛生防疫事務。[57]湖北省亦相應地設立了衛生處領導下的防疫股,督導全省傳染病預防工作。各縣市則在政府所在地設置了專職衛生防疫的處(科)或類似的防疫組織,如漢口市衛生管理處,武昌市衛生科等。[58](p183-241)為統一防疫工作部署,湖北省各城市均成立了專門的“防疫委員會”。例如武(昌)(漢)陽防疫委員會,其委員長由省民政廳廳長擔任,副委員長由省會公安局局長擔任,分設總務、醫務、宣傳、檢查、滅蠅五組,分別由民政廳、財政廳、教育廳、省立醫院、省黨部、省會公安局、武昌縣政府、漢陽縣政府、商會等職能機構和團體總司其責。[59]同時,湖北省政府還要求各城市建立疫情報告制度。[60]這為湖北防疫與疫病治療活動的開展做了制度準備,并推動了全省城市防疫事業的發展。

湖北省政府還在國民中央政府頒布的《傳染病預防條例》等三十余個防疫法規基礎上,[9](p176-179)增訂了一些切合湖北城市實際的地方法規,以督促社會各界積極開展行動,達到有效控制疾疫流行的目的。如1930年漢口市為防治肺癆、痢疾、傷寒等傳染病,頒布了《取締飲食店衛生暫行規則》。[61]同年,漢口市針對街道衛生不潔問題專門發布了《街道清潔暫行規則》。[62]1942年省衛生處制定了《湖北省各市縣衛生機構疫情報告須知》,要求報告湖北易流行的11種疫情等。[8](p51)這些法規為疾疫的防控提供了有力的法律保障。

為阻隔疾疫的蔓延、控制疾疫的流行,各級政府一般會根據防疫法規組建各類應急機構。如1931年國民政府水災委員會衛生防疫組在武漢關設立車船檢疫所。1933年漢口市政府委托市內普愛醫院、市立醫院等10家醫院,并組織紅十字會、防治小分隊,劃撥專款,制定條例,積極開展疫病防控工作。[63](衛生p8-9)政府在武昌平閱路、糧道街、漢陽門、中正路等地設置種痘站,預防天花流行;還組建注射隊八隊,“挨戶普遍注射”以預防霍亂。[64]同時,為救治染疫人員,地方政府還依托城鎮公私醫院設立了臨時治療機構。如1936年省政府在漢陽開設檢疫隔離醫院1所,并附設實驗室,收容傳染病患者。1937年長江沿岸霍亂流行,湖北省便在省城設立了省立臨時防疫醫院。為協調各應急機構,1946年武漢還成立了防疫聯合辦事處等。[8](p47-50)1941年省衛生處還在鶴峰、五峰、宜昌三斗坪、興山和鄖西成立了5個衛生隊;1941年至1944年又先后成立了15個醫療防疫隊,在巴咸公路設衛生站、滅虱站等機構以防控疾疫流行。[7](p116-118)1942年6月宜昌城區瘟疫流行,省衛生處派宋恩保帶省衛生第三隊駐三斗坪、譚貞哲帶省醫療防疫第四隊駐太平溪,協助防疫。[65]

(二)實施應急預防接種,清潔消毒、滅蟲。

接種疫苗是最有效的預防疾疫流行的手段之一。民國以前,湖北城市由于醫療條件有限很少進行預防接種。后隨民國醫療事業的進步,預防接種活動才逐漸在城鎮展開,尤其在疾疫流行或爆發時節。是時,湖北省政府一般都會專門發布并實施應急預防接種、疫苗預防注射的訓令,以促進湖北城市疫苗注射與接種活動的開展。[66](p755)如1939年7月老河口霍亂流行,醫療隊便在小范圍內進行了霍亂疫苗預防注射。次年7月,軍政部第五防疫大隊會同平民、福民、福廉、宏慈醫院及各診所,設立預防注射站,接種疫苗。1943年6月縣衛生院注射霍亂疫苗1316人,霍亂、傷寒混注6432人。[48](p561-563)1943年湖北省衛生處將傷寒菌苗撥給宜昌縣政府260支、駐宜昌省醫療防疫第六隊80支,為城區近郊居民注射。1945年瘧疾爆發流行,城區居民患病十之四五,各機關員役亦多染病。省衛生處為此撥給治瘧藥物56636粒進行防治。1946年至1948年,縣衛生院在警察局配合下,對城區及近郊居民種牛痘苗43191人,注射預防霍亂疫苗1312人。[66](p755)1946年5月漢口市注射霍亂疫苗共計128671人,種痘487人;6月注射霍亂疫苗126820人,種痘214人。[67]一些條件較好的單位如武漢江漢關等還專門邀請防疫機構為其職員注射疫苗。[68]其他疾疫流行的城市也開展了不同規模的接種疫苗活動。

撲滅疾疫流行最直接有效的手段是根除疫源和截斷傳播媒介。為此,包括漢口在內的湖北城市廣泛開展了以清潔、滅蟲為中心的防疫運動。[69]其一般由政府組織,舉行整治、清掃街道,改善市容,全民參與的大掃除活動,[70]并要求市民養成用肥皂洗手和在公共場所使用手帕的衛生習慣等。[71]1941年為撲滅回歸熱、傷寒、瘧疾疫情,中國紅十字會防疫隊、駐軍醫院和地方醫生在興山還發動了滅虱運動。[18](p510-511)這在一定程度上預防和控制了疾疫的流行。

(三)管制交通,隔離患者。

疫菌、病毒常隨行人或附著于交通工具,沿著交通路線傳播擴散,形成所謂的“交通傳染”。[72]因此,控制疾疫流播的關鍵之一便是實施交通管制、嚴格檢疫。1929年,上海、南京等地霍亂流行,武漢組建臨時防疫隊,在太古、三北、招商局、日清等輪船公司碼頭實行入口檢疫。[7](p116)1931年湖北瘟疫流行,國民政府水災委員會衛生防疫組臨時于武漢關設車船檢疫所(1932年更名為武漢海港檢疫所),進行車船檢疫;并在徐家棚、賓陽門、鄭南公路、飛機場等入城交通節點設立了多處檢疫站。[8](p48)湖北省政府建設廳航務局還專門發布了《關于旅客乘船須先行強迫注射霍亂疫苗否則不準搭輪的訓令》,規定入境旅客一律強制預防注射,憑注射證入境,出境者亦憑證購車船票。[73]1938年底至1939年初武漢疾疫盛行,日偽當局全面封鎖了武漢三鎮的交通,除留硚口等12處準許通行外,其余各處一律斷絕交通往來。[8](p48)1945年興山城關霍亂流行,駐扎當地的國民革命軍第75軍第6師派士兵在疫區外圍路口設卡禁行,控制了疾疫傳播的范圍。[18](p511)沙市、宜昌、武穴等城市亦于疾疫流行時期在交通節點設置了防疫檢查站,嚴格實施交通管制,從而較有效地阻斷了霍亂、赤痢等烈性傳染病的傳播路徑。

(四)進行衛生宣傳。

近代以來,社會對疾疫流行的原因有了較多的了解,并認識到了衛生宣傳對于時疫防控的重要性。每值疾疫易發時節,報刊、傳單、標語、布告等便成為普及相關疾疫特點與預防方法的載體。例如,1932年國民政府救濟水災委員會衛生防疫組針對長江中下游各省疫區缺乏衛生清潔防疫知識的情狀,大量翻印如何防止霍亂的標語、傳單和衛生小冊子,并分發各縣廣為宣傳,張貼防疫標語3.3萬張,散發預防霍亂、傷寒、赤痢傳單各4萬張,發放夏季傳染病預防手冊1萬本。[74]1936年漢口市府張貼“告市民書”五十張,[75]介紹霍亂的危害、預防方法及疫苗注射的成效,以求“市民人等一體周知,務須就近前往注射,以免傳染”,并開列了10處免費注射疫苗的地點。[76]1937年9月27日,省政府為預防上海霍亂傳入湖北令漢口市辦理預防事務,并“附發預防霍亂宣傳品三十張,預防霍亂應注意實行及取締事項一紙”。[77]湖北省還經常利用《申報》等有廣泛社會影響的報刊登載霍亂、傷寒、天花等疫病特點,注意事項和預防時疫傳染的方法。[78]這些宣傳活動既普及了疾疫及其預防的相關知識,又對城市社會衛生建設起到了警示作用,并初步改變了一些社會不良衛生習慣,如將停柩、“浮棺埋葬”風俗習慣改為火葬或“公墓埋葬”,[79]在公共場所使用手巾以講究個人和公共衛生等。[80]這在一定程度上達到了防止個人染疫或限制疾疫流行的效果。

上述疾疫防治措施經過社會各界的共同努力取得了一定的成效。以漢口市為例,為防治天花,1933年“原定計劃點種(痘)六萬人,因辦理普及,市民踴躍就種,結果共種六萬六千三百九十三人。與歷年點種人數比較,均超過三萬人以上”。漢口市民因天花致死人數由1932年的2088人銳減至1933年的241人。霍亂防治與種痘相仿,漢口市政府組織醫院和10個注射小分隊,分別在機關、團體、學校、工廠和政府指定地點注射霍亂疫苗,“結果注射者七萬零五十四人”,使自“民國十八年夏季啟其端”的霍亂疫情“反較各地為減”。[63](衛生p8-9)

但受歷史條件的限制,上述應對措施未能完全發揮出應有的效能。如疫苗注射,由于民國時期我國制藥工業落后,防疫經費短絀,[81]常致藥品供應嚴重不足,加上防疫工作建設滯后,使得絕大多數城市居民得不到應有的預防注射。1933年漢口注射天花和霍亂疫苗的人數分別為66393人和70054人,[63](衛生p8-9)僅占當時漢口總人數(770179人[63](公安p39))的8.62%和9.09%。1946年4—7月,武昌霍亂疫苗的接種者只有18135人,約占全市總人口(20余萬人)的9.1%。[64]顯然,漢口、武昌此期還有超過90%的市民因疫苗不足或受其他因素的影響而沒有注射疫苗,致使防疫效果大打折扣。湖北經濟最發達的武漢尚且如此,那些偏遠、落后的城市,其注射疫苗的人數更少。例如,1940—1942年南漳境內瘧疾、腦膜炎、霍亂、傷寒、天花、回歸熱等多種傳染病接連流行,而當地防疫機構僅存有霍亂疫苗80瓶、奎林5000粒、“606”百支,只能在很小的范圍進行預防。[10](p545)1943年省衛生處因疫苗短缺只撥給了宜昌縣政府、駐宜省醫療防疫第六隊傷寒菌苗共計340支,僅能為城區近郊極少數居民注射預防。[66](p755)在1947年5月霍亂病流行時,黃陂縣衛生院只有霍亂疫苗22瓶、霍亂傷寒混合疫苗200毫升,[82](p469)這根本無法有效控制城區疫病的蔓延流行,鄉村則更是無力顧及。[50](p438)上述情況與湖北城市缺少足夠的疾疫防控機構、專業醫護人員和疫苗藥物制品密切相關。盡管各級防疫部門及其廣大工作人員按照城市公共衛生規條“靡不朝乾夕惕”,“一人做兩人事,一錢當兩錢用”,[64]但“因為缺乏人才及相當的地方衛生行政機關,所以不能執行一切衛生事務”而“等于虛設”。[83]產生這一現象的根源在于民國時期國家與湖北社會防疫制度建設的落后。這嚴重制約了湖北城市疾疫防控工作的開展,使其無法承擔起根除疾疫流行的歷史使命。[8](p49-51)

綜上所述,民國時期湖北社會為防控城市疾疫流行,試圖通過設立城市防疫機構,頒布防疫法規和建立疫情報告制度,為疾疫防控提供組織、制度保障和技術支撐;通過開展宣傳教育,普及疾疫預防知識,培養城市居民疫病預防認知,構筑了一套由政府主導、民間參與的現代預防機制。這些措施較充分體現了當時湖北地方政府進行城市公共衛生事業管理時的基本理念,并在實踐上取得了較大的成績。盡管民國時期湖北城市防疫機制建設受時局動蕩、社會生產力與疾疫防治科學落后等因素影響還較遲緩,且不很完善,效能尚未充分發揮,但卻為20世紀下半葉湖北城市建立完善的現代防疫體系、有效控制疾疫流行奠定了歷史基礎。