植物的挪亞方舟

祝羽捷

一

走在倫敦狹長的地鐵換乘通道里,深藍色皮卡迪利線通往淺藍色維多利亞線的路上,你會看到很多戲劇、電影的演出海報,它們不斷推陳出新,唯獨有一張照片永遠在那里,色彩清新—一座宛如玻璃潛水艇的奇怪建筑扣在郁郁蔥蔥中。

這座維多利亞時代最大的玻璃鋼結構建筑,不是劇院,不是皇宮,而是曾經世界上最大的植物溫室,是英國皇家植物園的標志性建筑。你不禁驚嘆,大名鼎鼎的Kew Gardens(邱園)也會在地鐵站里做廣告,吸引大家坐上地鐵,去郊外看看。

地鐵這站就叫Kew Gardens,下了車至少還要走十幾分鐘。也許是毗鄰邱園的原因,一路上看到的家家戶戶,門前布置得格外隆重,不是有大朵藍色、紫色的繡球,就是藤蔓攀上墻面。英國人也的確熱愛園藝,沒事總往公園里鉆,家里也必須養花增加情調。

伍爾夫有篇小說叫《邱園記事》,故事從邱園的一個花壇開始,詳細描述了不同植物的花瓣、莖干和葉子,一對夫婦帶著孩子在小路上漫步,追憶著似水年華。

后來,故事里又出現了不同年齡和階層的人物,他們怪誕的語言和花朵、蝸牛以及濃烈的色彩交織在一起,最后作家寫道:“萬紫千紅的花瓣也把自己的光彩都射入了遼闊的空中。”

那是一篇色彩斑斕的小說,似乎什么情節都沒寫,著力描繪了天光云影下的花壇景致,卻被評論家看作是伍爾夫印象主義寫作的開山之作,那些關于植物的描寫不經意間暗示了人物的命運:聚散別離,愛恨交織,生老病死。

我倒覺得這些道理是我們中國人早就明白的—道法自然,人類所有的秘密都存在于自然里。

二

在英國皇家植物園里正兒八經完成自己著作的人就是達爾文了,他的腮上布滿胡子,在檔案室分析自己環球航行采集回來的物種,還有其他探險家乘風破浪收集回來的稀有植物。

若感到疲倦,他還可以在院子里散步,然后回去接著完成《物種起源》。

他的摯友胡克先生是當時的園長,自己本身也是植物學家,傾其所有支持達爾文做學術。

在檔案室里,我見到了達爾文的手稿。像我們小時候制作的植物標本或干花,每種植物旁邊詳細記錄了發現地、色彩和形狀。

這些植物是經過地毯式搜尋采集而來的。但凡遇見疑似新物種的植物,植物學家都要采集回來,做成標本,存放在這座世界上最大的植物標本館。

除了派植物學家去往全球,邱園還會付給各地藝術家報酬,讓他們畫下當地的花卉和其他植物作為記錄。藝術家的風格不同,花卉的圖案也各具特色,植物繪畫讓嚴肅的學術機構變得生動起來。

因為我們是中國來的客人,邱園的工作人員就翻出了不少中國清代藝術家寄回的作品,有古松,也有蘭花,用的是彩色水墨畫的方式。

邱園對學術的追求遠遠超出了我的想象,世界上大多數植物園無非只是滿足人們審美和休閑的需求,英國人卻將它做成了造福人類的偉業。

院子里種的5萬種植物,總量占了全球植物種類的1/8,每一棵樹的來歷都有記載;植物標本館收集了500萬份標本,包含地球上近98%的屬種;圖書館收藏了75萬份世界植物圖書和文獻;邱園擁有目前全球最大、保存物種最多樣化的種子銀行,種子數量超過20億顆,理論上保存期限可以長達數千年,并與74個國家和地區的306家研究所建立了聯系。

工作人員跟我開玩笑說,如果有一天地球發洪水了,邱園的種子庫就是植物的挪亞方舟,可以幫地球重建生態系統。

得益于英國人在全球進行植物采集和引種,溫室里存放著許多在自然界早已滅絕的植物。在中國已經找不到的植物,只有跑來植物標本館尋找,那是兩個世紀前,英國人從中國帶過去的。比如,睡蓮溫室里的部分品種就來自中國,包括世界上最小的睡蓮,在自然界已經找不到了。

植物也在中英文化交流中扮演了重要角色。中國卓越的植物分類學家秦仁昌在邱園植物標本館開展研究時,查閱了標本館收藏的全部中國產的蕨類和種子植物標本,拍攝了18300張照片,帶回了中國。

全球喜歡園藝的人都會來邱園朝圣,熱愛植物的人也會前來學習。

能把數以萬計的植物聚集在一起,本身已經是一件了不起的事,邱園的設計和布局又特別精巧—英國人絕不會放棄施展園藝技術的大好機會。

除了維多利亞時期的玻璃溫室,戶外還有幾十個專業花園:杜鵑園、杜鵑谷、竹園、玫瑰園、草園、日本風景園、柏園等。花園的管理者會定期邀請藝術家,將現代藝術呈現在樹林間、湖畔旁,以及溫室的泥土里。

三

如果一個人必須迷戀點兒什么,那么擺弄花草絕對是有益無害的愛好。植物有一種治愈功能,無論多么沮喪,跟它們相處一會兒,心情就會明媚起來。

邱園的一角藏著一幢磚砌的房子,不少游客會不明就里地與它擦肩而過。這座像巨型娃娃屋的小房子竟然是英國王室最小的宮殿—邱宮,曾經是大英帝國權力斗爭的中心。

拋開宮斗,還是能看到王室對于園藝的熱衷,斥巨資支持植物學家收集世界各地的奇花異草,也不乏王室成員親自照料花園。

比如,生于18世紀的奧古斯塔公主就是一位植物愛好者,在著名植物學家羅德·比特和史蒂芬·黑爾等人的幫助下,她把邱園的植物種類擴充到2700種。

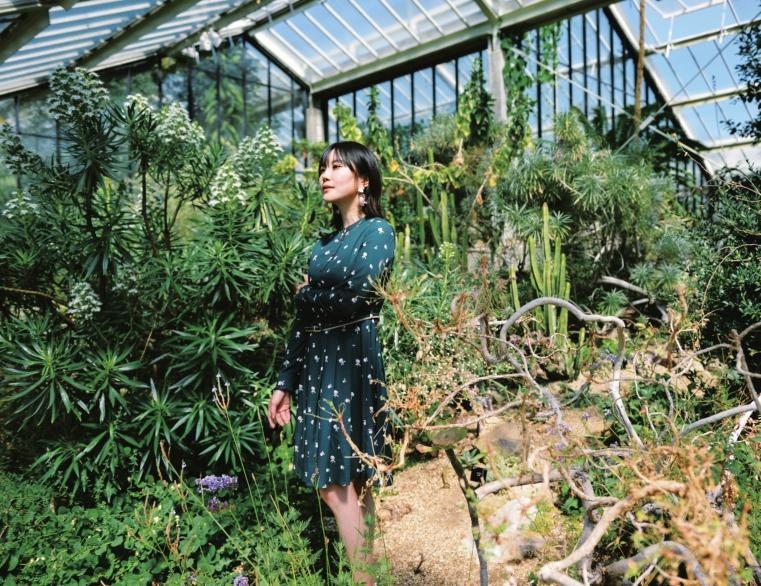

作為植物學的門外漢,我不能像“報菜名”那樣認出各類花卉,只能張著嘴不斷感嘆造物主的神奇。然而,最讓我感動的地方并不是這些溫室,而是一間精致的畫廊。建造畫廊的人是維多利亞時代的富家小姐瑪麗安娜·諾斯。

在那個極少有女人出門工作的年代,瑪麗安娜小姐反抗傳統束縛,在全球旅行并用畫筆描繪植物,還在邱園建立了一個永久的畫室來展示自己的畫作。

畫廊于1882年開放,共有83幅植物畫。她的繪畫風格既狂野又細膩,色彩天真爛漫,無拘無束,能看得出她是真正熱愛自然并享受自然的人。

現在的邱園里還有不少科學家,他們致力于從植物中提取成分,研發不同的產品。

我在這里遇到一個小巧的中國女孩兒,單眼皮,皮膚曬成了小麥色,跟著植物學家做課題研究;又認識了一個中國的教授,研究植物的基因科學。每日在此,被陽光、雨露、微風滋養著,身上都沾上了植物的耐力和天真。我去看了有關中國中藥采集的檔案室,原來西方人一直想搞明白中藥的奧秘。

走出邱園的時候,我想,也許人類面臨的很多難題的解決之道都藏在植物中,人性不妨多靠攏植物性,世界也會變得簡單許多。