敦煌《爾雅注》寫本相關問題研究

許建平 王 鶴

(浙江大學 漢語史研究中心,浙江 杭州 310028)

《爾雅》一書,其作者與成書時代今不可考,說法眾多(1)盧國屏《〈爾雅〉與〈毛傳〉之比較研究》列有13種說法,收入《古典文獻研究輯刊》第8編第10冊,新北:花木蘭文化事業有限公司,2009年,第13-29頁。,但為“戰國至西漢之間的學者累積編寫而成”(2)周祖謨《爾雅校箋·爾雅校箋序》,南京:江蘇教育出版社,1984年,第1頁。,應是大多數學者能接受的說法。《漢書·藝文志》將《爾雅》附于六藝略孝經類后,《隋書·經籍志》附于經部論語類后,是皆以《爾雅》為釋經之書。至《舊唐書·經籍志》,以《爾雅》為經部小學類之首,則已視為辭書矣。據《經典釋文》載,為《爾雅》作注者有漢犍為文學、劉歆、樊光、李巡,三國魏孫炎以及晉郭璞、南朝梁沈旋,另有孫炎、郭璞、施干、謝嶠、顧野王的注音。但在《宋史·藝文志》里,僅存郭璞《爾雅注》一種,其余皆亡佚。是到宋朝時,南北朝以前的《爾雅》著作僅存郭璞注本一種。

陸德明云:“《爾雅》者,所以訓釋五經,辯章同異,實九流之通路,百氏之指南,多識鳥獸草木之名,博覽而不惑者也。……先儒多為億必之說,乖蓋闕之義,唯郭景純洽聞強志,詳悉古今,作《爾雅注》,為世所重,今依郭本為正。”(3)[唐]陸德明《經典釋文》,北京:中華書局,1983年,第17頁。唐開成石經所收《爾雅》,雖是無注白文本,但其前有郭璞《爾雅序》,則所據即郭璞《爾雅注》。蓋唐人平時所讀者即郭璞所注《爾雅》。如唐玄宗時徐堅、康子元建議封禪之禮時,引郭璞《爾雅注》:“祭后方燔。”(4)[后晉]劉昫《舊唐書》卷23《禮儀志三》,北京:中華書局,1975年,第895頁。今本《爾雅·釋天》“祭天曰燔柴”郭注:“既祭,積薪燒之。”“祭后方燔”蓋用簡明句子轉寫引用。唐肅宗寶應二年(763),諫議大夫黎干詰難潤州別駕歸崇敬及水部員外郎薛頎“配昊天于圓丘”之說,引用《爾雅·釋天》“禘,大祭也”及郭璞注“禘,五年之大祭”(5)[后晉]劉昫《舊唐書》卷21《禮儀志一》,第837頁。。但到清代時,傳世最早的經注兼備的郭璞注本《爾雅》是南宋刻本,距郭璞作注已有七八百年之久,故清人每疑所見郭璞注本有脫漏,今本已非郭氏原書,如王鳴盛云:“《爾雅》郭璞注,不知為何人刪削。”(6)[清]王鳴盛《蛾術編》卷8《說錄八》“郭注不全”條,上海:商務印書館,1958年,第138頁。王樹枏云:“今世所行郭注,證以他書所引,多從刪節,非足本也。”(7)[清]王樹枏《爾雅郭注佚存補訂》“弁言”,《續修四庫全書》,上海:上海古籍出版社,2002年,第189冊,第59頁。周祖謨云:“這種說法是否可信,一直懸而未決。”(8)周祖謨《郭璞爾雅注與爾雅音義》,《問學集》,北京:中華書局,1966年,下冊,第685頁。即謂王氏所言缺少直接版本依據。

20世紀初,在敦煌藏經洞中發現了《爾雅》寫本殘卷,立即引起了學術界的關注。第一位注意到《爾雅》寫卷校勘價值的學者是董康,他在1927年1月9日的日記中說:“閱敦煌影片,內六朝本《爾雅》一卷,存《釋天》八、《釋地》九。首尾殘缺,取與阮刻本互校,除別體字及注語尾增加助詞從略外,可以是正刻本者約三十四條。”(9)董康《董康東游日記》,石家莊:河北教育出版社,2000年,第12頁。董康所見者即收藏在法國國家圖書館的P.2661號郭璞《爾雅注》寫卷。王重民于1935年4月21日在法國國家圖書館撰寫《爾雅注》提要,將P.2661與P.3735綴合為一,并作校記數條(10)此提要后收入北平圖書館于1936年出版的《巴黎敦煌殘卷敘錄》第1輯,收入黃永武主編《敦煌叢刊初集》,臺北:新文豐出版公司,1985年,第9冊,第127-128頁。又收入王重民《敦煌古籍敘錄》,北京:中華書局,1979年,第74-75頁。。P.2661+P.3735,存《釋天》《釋地》《釋丘》《釋山》《釋水》五篇,共161行。1938年1月26日,王重民撰P.3719《爾雅白文》提要(11)后收入王重民《敦煌古籍敘錄》,第74頁。,作校記3條。此寫卷存《釋詁》《釋言》《釋訓》三篇,共84行。1946年,諫侯作《唐寫本郭璞注〈爾雅〉校記》(12)諫侯《唐寫本郭璞注〈爾雅〉校記》,《圖書月刊》第1卷第5期,1946年,第1-6頁。,在王重民的基礎上,又對P.2661+P.3735作了數十條校記。周祖謨在上世紀三四十年代撰《爾雅郭璞注古本跋》(13)后收入《問學集》,下冊,第676-682頁。,從經文與郭璞注兩個方面對P.2661+P.3735的校勘價值作了說明(14)但周祖謨認為這是P.2661+P.3735+P.5522三個寫卷綴合而成,不知其說何來。。1951年5月,陳邦懷據《敦煌秘籍留真新編》影印的P.2661+P.3735寫卷,撰《敦煌寫本叢殘跋語》,其中“唐寫本爾雅殘卷跋”一條(15)陳邦懷《敦煌寫本叢殘跋語》,《史學集刊》1984年第3期,第3-4頁,后收入氏著《一得集》,濟南:齊魯書社,1989年,第343-344頁。,對寫卷有所校勘。1984年,周祖謨在江蘇教育出版社出版《爾雅校箋》,在校錄中充分吸收了P.3719與P.2661+P.3735的內容。1989年,哈爾濱師范大學《北方論叢》編輯部出版的《古文獻研究》收入李丹禾《敦煌本〈爾雅〉殘卷初識》,除了抄錄王重民所撰的“提要”內容外,沒有什么新的見解。1997年,許建平發表《讀卷校經札記》一文(16)許建平《讀卷校經札記》,杭州大學古籍研究所、杭州大學中文系古漢語教研室編《古典文獻與文化論叢》,北京:中華書局,1997年,第77-83頁。,其中有8條關于《爾雅》的札記,乃是P.2661+P.3735可糾今通行本之誤者。2008年,中華書局出版的《敦煌經部文獻合集》之“群經類爾雅之屬”,對P.3719、S12073V(17)S.12073V存五殘行,為白文本《釋言》。、P.2661+P.3735作了全面校錄。李倩的《敦煌本〈爾雅〉P.3719白文寫卷校錄疏證》(18)李倩《敦煌本〈爾雅〉P.3719白文寫卷校錄疏證》,《燕山大學學報》2009年第1期,第28-31頁。,謂對于P.3719“至今未見詳盡校理”,是未見《敦煌經部文獻合集》也;又以P.2661+P.3735+P.5522為一卷之裂,則承周祖謨之誤。2016年,劉芳碩士學位論文《〈集韻〉引〈爾雅〉研究》(19)劉芳《〈集韻〉引〈爾雅〉研究》,曲阜師范大學2016年碩士論文,第21-31頁。第三部分將《集韻》所引《爾雅》與敦煌本作了比較,并對有異文處作了校勘。2018年,瞿林江發表《敦煌〈爾雅郭注〉寫本殘卷考》(后簡稱“瞿文”)(20)瞿林江《敦煌〈爾雅郭注〉寫本殘卷考》,《經學文獻研究集刊》第20輯,上海:上海書店出版社,2018年,第228-249頁。,從寫本鈔寫年代、用字、注音、校勘價值四個方面對P.2661+P.3735作了研究,可以說是迄今為止對此寫卷最全面的研究。

本文擬在諸家研究的基礎上,再對諸家未及或尚可深入的問題作一番考察。

一、從題記看《爾雅注》寫本與科舉考試的關系

《唐六典》卷2《尚書吏部》“考功員外郎”:

正經有九:《禮記》、《左傳》為大經,《毛詩》、《周禮》、《儀禮》為中經,《周易》、《尚書》、《公羊》、《谷梁》為小經。通二經者,一大一小,若兩中經;通三經者,大、中、小各一;通五經者,大經并通。其《孝經》、《論語》并須兼習。(21)[唐]李林甫等撰,陳仲夫點校《唐六典》,北京:中華書局,1992年,第45頁。

唐玄宗開元八年(720)七月,國子司業李元璀上奏:

《三禮》、《三傳》、《毛詩》、《尚書》、《周易》等,并圣賢微旨。生人教業,必事資經遠,則斯道不墜。……以此開勸,即望四海均習,九經該備。(22)[唐]杜佑撰,王文錦等點校《通典》,北京:中華書局,1988年,第355頁。

是唐代以三禮、三傳、《周易》《尚書》《毛詩》為九經,作為科舉考試的內容,而《孝經》《論語》則需兼習。而《爾雅》納入考試內容,則遲至天寶元年(742)。因為朝廷設立道舉,以《道德經》作為必試科目,明經、進士二科考試就以《爾雅》代替《道德經》,“天寶元年,明經、進士習《爾雅》”(23)[后晉]劉昫等撰《舊唐書》卷24《禮儀志四》,第921頁。。但這一規定只延續了四十幾年,《唐會要》記載:

貞元元年四月十一日敕:比來所習《爾雅》,多是鳥獸草木之名,無益理道,自今已后,宜令習老子《道德經》,以代《爾雅》。(24)[宋]王溥《唐會要》,北京:中華書局,1955年,第1374頁。

到貞元十二年(796)三月時,國子司業裴肅上奏:

《爾雅》博通詁訓,綱維六經,為文字之楷范,作詩人之興詠,備詳六親九族之禮,多識鳥獸草木之名,今古習傳,儒林遵范,其老子是圣人元(25)“元”當作“玄”,諱改字。微之言,非經典通明之旨,為舉人所習之書,伏恐稍乖本義,伏請依前加《爾雅》。奉敕。宜準天寶元年四月三日勅處分。(26)[宋]王溥《唐會要》,第1374頁。

是《爾雅》與《論語》《孝經》一樣成為科舉考試必考科目的時間是在天寶元年到貞元元年(785)以及貞元十二年以后,在唐朝290年的歷史中,只占一半,而且在中后期。故趙和平教授說:“唐代前期,《爾雅》未成為儒家經典,敦煌本所存不多,不足為奇。”(27)趙和平《敦煌儒家經籍的幾個問題》,《敦煌研究》2009年第2期,第61頁。現在所見敦煌寫本的九經中,以《爾雅》寫本所存最少,可以說反映了其在科舉考試中之地位。

P.2661+P.3735號寫卷,因為未見避諱字,董康、王重民皆認為是六朝寫本(28)董康《董康東游日記》,第12頁;王重民《敦煌古籍敘錄》,第74頁。。寫卷尾題“爾雅卷中”,后有題記五條:

大歷九年二月廿七日書主尹朝宗書記

□別去不分君□意

大歷年月日尹宗記

天寶八載八月廿九日寫

張真乾元二年十月十四日略□乃知時所重亦不妄也(29)圖版見上海古籍出版社等編《法藏敦煌西域文獻》第17冊,上海:上海古籍出版社,2001年,第129頁。

從字體來看,這五條題記分別為四人所寫,瞿文已有詳辨。時間最早的題記是“天寶八載”(749)條,周祖謨因而認為是鈔書者所記。但這條題記的字體與正文完全不同,不可能是一人所書,而且不能據“寫”字即判定其為書寫正文者。如P.2643《尚書》寫卷卷末題記“乾元二年正月廿六日義學生王老子寫了故記之也”,題記與正文文字的用筆完全不同,說明此題記非抄寫者所為。今此卷“天寶八載”條題記的抄寫者,應非正文書手,其所以用“寫”字,蓋寫卷中某些旁注改字及增字出于其手。天寶八載時,《爾雅》已作為明經、進士的必考科目,所以張真的題記說“乃知時所重,亦不妄也”。唐時書籍獲取不易,常有一件寫卷前后遞藏,多人使用,如P.2681+P.2618《論語集解》寫卷,其抄寫者為“沙州靈圖寺上座隨軍弟子索庭珍”,但又有“乾符三年學士張喜進念”、“沙□敦煌縣歸義□學士張喜進”、“維大唐乾符三年三月廿四日沙州燉煌縣歸義軍學士張喜進書記之也”的題記,說明索庭珍的抄本后來歸張喜進所有,這與今之宋元善本鈐有歷代收藏者之藏書印的情況相似。張真以后,《爾雅》寫卷流傳到了尹朝宗手上,尹氏在寫卷正文之后書“尒雅卷中”四字,并書題記一行。第三條題記“大歷年月日尹宗記”擠在“□別去不分君□意”與“天寶八載八月廿九日寫”之間,應是尹朝宗之涂鴉。至于“□別去不分君□意”為何人所書,則不知也,或許是尹氏之前的某位持有者所書。王重民謂卷末題記“并是閱者所題,不得據以定為唐寫本也”(30)王重民《敦煌古籍敘錄》,第74頁。,王氏在法國國家圖書館為法藏敦煌寫卷編目,有機會親自觀摩寫本原件,并綴合此兩號為一件,其說較為可信。而且據題記所記時間,天寶、乾元、大歷,均在天寶元年與貞元元年朝廷下令《爾雅》作為明經、進士考試必考科目的時期內,故束之高閣的一百多年前的《爾雅》寫本又被翻出來閱讀以應付考試了。

二、《爾雅》寫本中的旁注音

《爾雅音圖》一書,清曾燠在《爾雅圖重刊影宋本敘》中認為其音與《經典釋文》所載郭音多不合,而其卷數正與后蜀毋昭裔所作《爾雅音略》相同,應即毋氏之《爾雅音略》。馮蒸從音韻角度考證,認為此書的作者應該就是毋昭裔;馮蒸還通過《爾雅音圖》與《爾雅音釋》注音用字異同的分析與兩書之音韻特點的比較,認為《爾雅音圖》的編撰早于《爾雅音釋》,而《音釋》的注音多有承襲自《音圖》的(33)馮蒸《〈爾雅音圖〉與〈爾雅音釋〉注音異同說略》,《音史新論:慶祝邵榮芬先生八十壽辰學術論文集》,北京:學苑出版社,2005年,第101頁。。黃御虎通過對陸德明《爾雅音義》與《爾雅音釋》注音的比較,發現《爾雅音釋》有近51%的注音抄自《爾雅音義》(34)黃御虎《〈爾雅音釋〉音切的來源》,《民俗典籍文字研究》第9輯,北京:商務印書館,2012年,第131頁。。

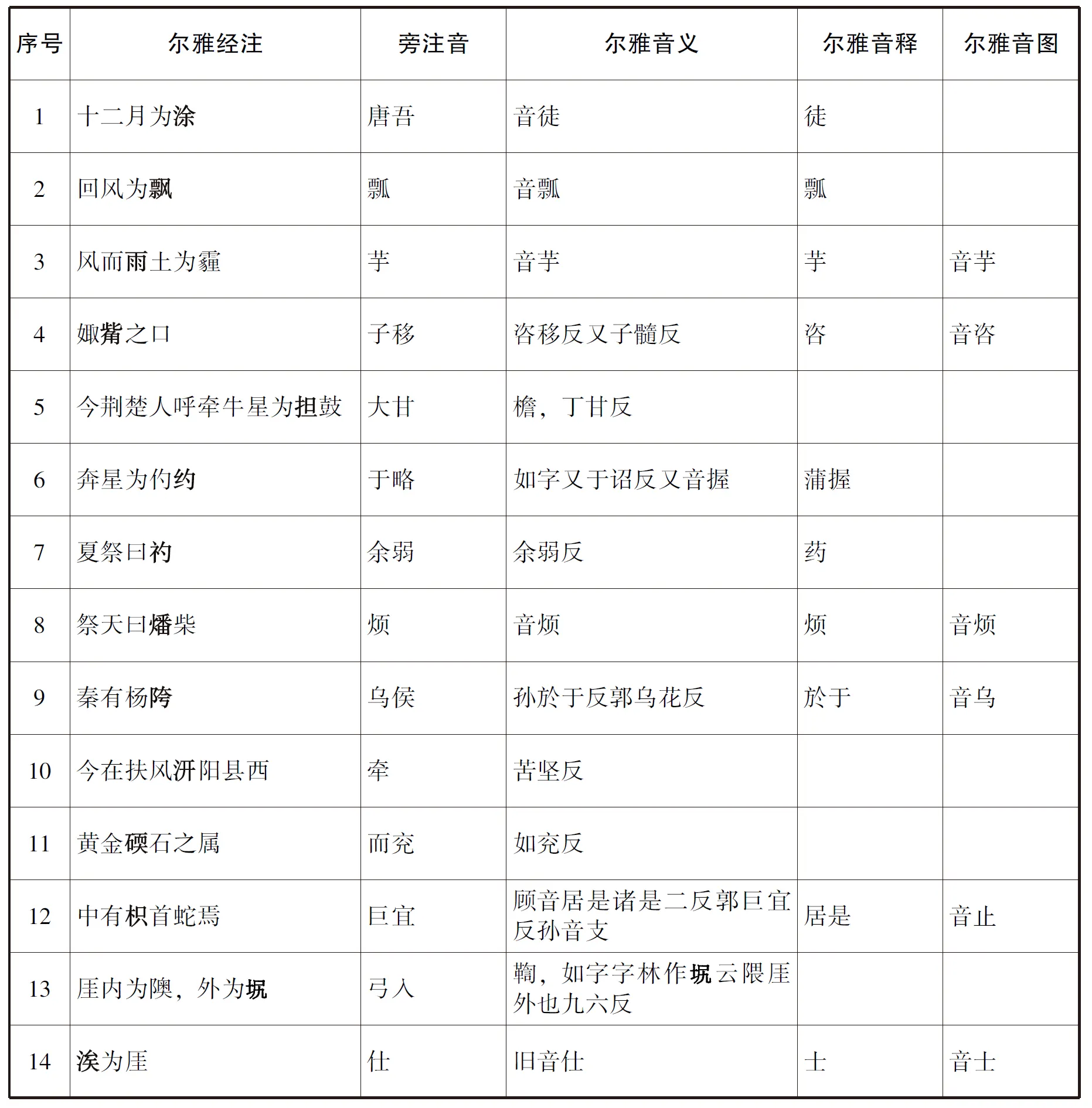

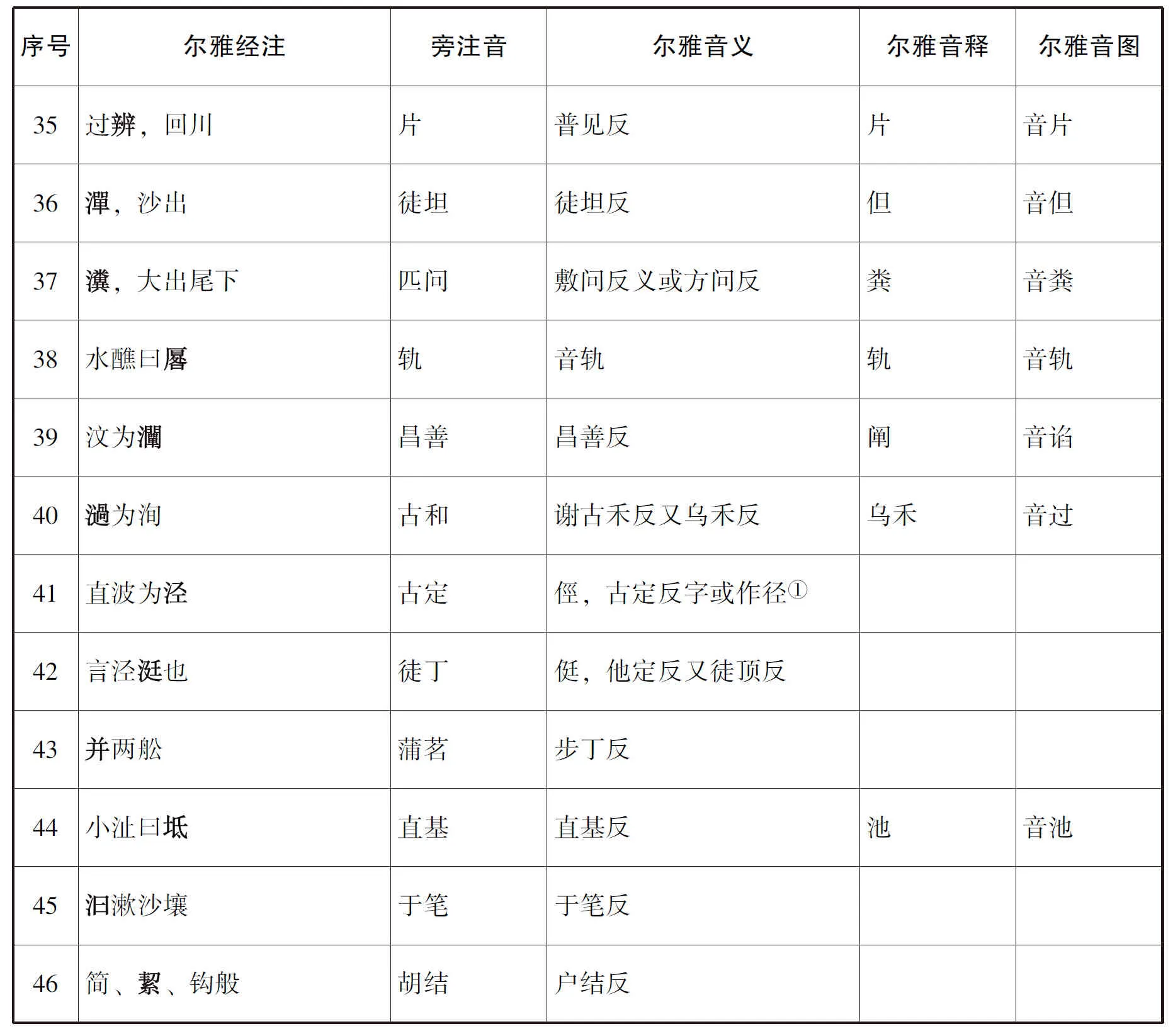

寫本旁注音、《爾雅音義》《爾雅音釋》《爾雅音圖》注音對照表(35)《爾雅》經注及旁注音據IDP網站的高清圖片(《爾雅》經注中的被注音字加黑),《爾雅音義》據中華書局影印通志堂本《經典釋文》(1983年),《爾雅音釋》據《中華再造善本》影印國家圖書館藏宋刻本《爾雅》(北京:北京圖書館出版社,2002年)每卷后所附版本,《爾雅音圖》據光緒二十一年(1895)上海積山書局石印本。

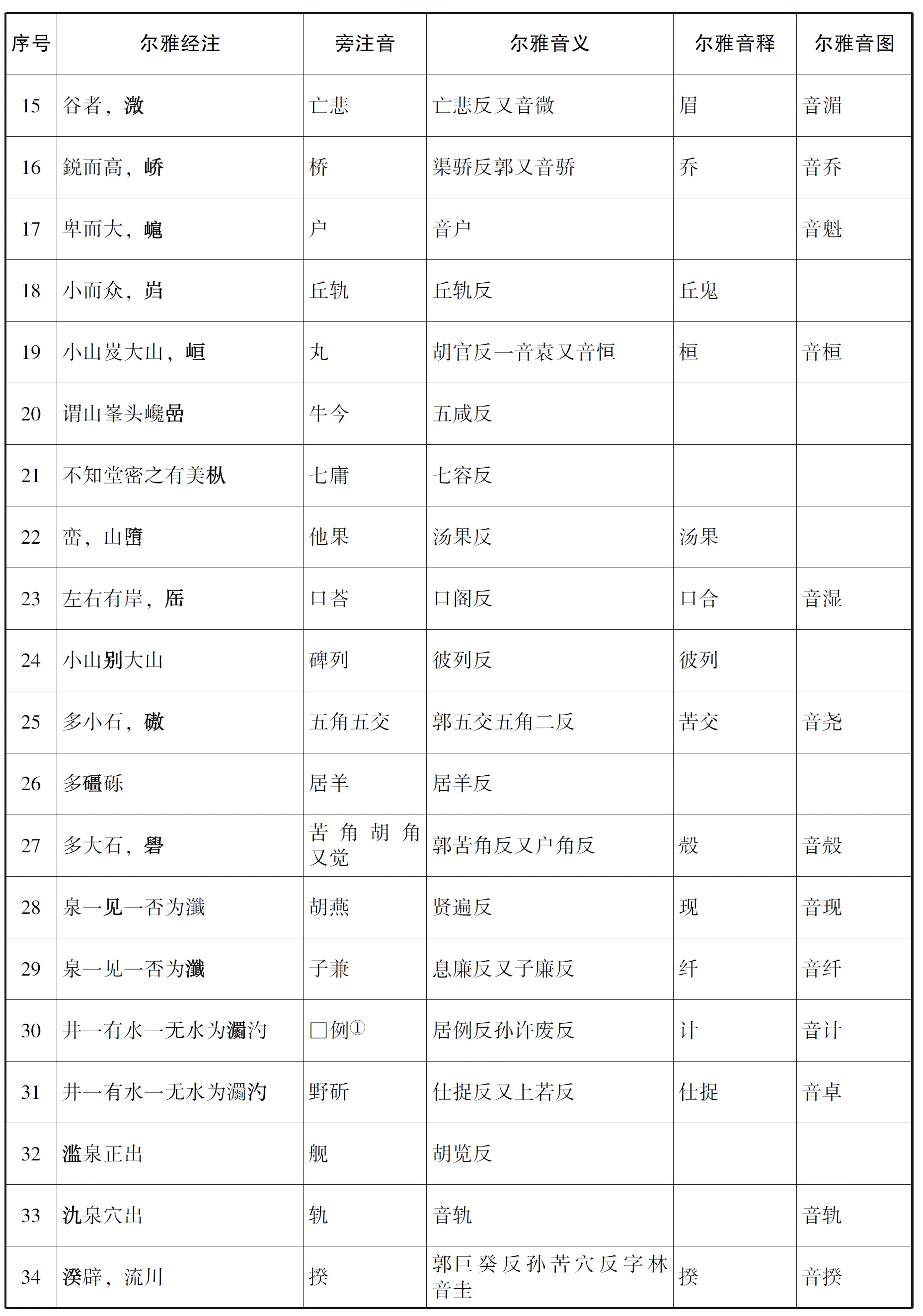

15谷者,溦亡悲亡悲反又音微眉音湄16鋭而高,嶠橋渠驕反郭又音驕喬音喬17卑而大,戶音戶音魁18小而眾,巋丘軌丘軌反丘鬼19小山岌大山,峘丸胡官反一音袁又音恒桓音桓20謂山峯頭巉嵒牛今五咸反21不知堂密之有美樅七庸七容反序號爾雅經注旁注音爾雅音義爾雅音釋爾雅音圖22巒,山嶞他果湯果反湯果23左右有岸,厒口荅口閣反口合音濕24小山別大山碑列彼列反彼列25多小石,磝五角五交郭五交五角二反苦交音堯26多礓礫居羊居羊反27多大石,礐苦角胡角又覺郭苦角反又戶角反殻音殻28泉一見一否為瀸胡燕賢遍反現音現29泉一見一否為瀸子兼息廉反又子廉反纖音纖30井一有水一無水為瀱汋□例①居例反孫許廢反計音計31井一有水一無水為瀱汋野斫仕捉反又上若反仕捉音卓32濫泉正出艦胡覽反33氿泉穴出軌音軌音軌34湀辟,流川揆郭巨癸反孫苦穴反字林音圭揆音揆

35過辨,回川片普見反片音片36潬,沙出徒坦徒坦反但音但37瀵,大出尾下匹問敷問反義或方問反糞音糞38水醮曰厬軌音軌軌音軌39汶為灛昌善昌善反闡音諂40濄為洵古和謝古禾反又烏禾反烏禾音過41直波為涇古定俓,古定反字或作徑②42言涇涏也徒丁侹,他定反又徒頂反序號爾雅經注旁注音爾雅音義爾雅音釋爾雅音圖43并兩舩蒲茗步丁反44小沚曰坻直基直基反池音池45汩漱沙壤于筆于筆反46簡、絜、鉤般胡結戶結反

1.寫卷旁注音與相關音義書的關系

(1)旁注音與《爾雅音義》的關系

寫卷46個旁注音,其中第2、3、7、8、14、15、17、18、26、33、36、38、39、41、44、45共16個注音與《經典釋文·爾雅音義》中陸德明的注音完全相同。

其中第3個是為《釋天》“風而雨土為霾”句之“雨”注音,寫卷與《釋文》均音“芋”。然《詩·邶風·終風》“終風且霾”毛傳“霾,雨土也”句,《釋文》音“雨”為“于付反”。作去聲讀之“雨”,《釋文》出注37次,其余36次注音皆為“于付反”,唯此一處用直音“芋”。則此“音芋”應該是有所承襲,而恰與寫卷之注音同。

又第7個是為《釋天》“夏祭曰礿”句之“礿”注音,寫卷與《釋文》均音“余弱”。經籍“礿”或寫作“禴”,《說文》有“礿”無“禴”,“禴”為后起換旁異體字。《釋文》“禴”出注11次、“礿”7次,或音羊灼反,或音余若反,或音藥,唯此一處音“余弱反”,而恰與寫卷之注音同,《釋文》此音亦應是承襲而來。

以上兩條注音,雖然在《釋文》的注音中屬于首音(首音就是陸德明《經典釋文》的標準音(36)邵榮芬《經典釋文音系》,臺北:學海出版社,1995年,第5頁。)。但通過我們的分析,可以確定,這不是陸德明自己制造的反切,也不是陸德明以前比較流行的那些反切(37)《經典釋文》的首音,往往不標主名,但并非說這些反切都是陸德明自己所制,其實很多反切是摘自其它音書,其《自敘》里說:“若典籍常用,會理合時,便即遵承,標之于首。”,而是承襲自特定音書。

第14個是為《釋丘》“涘為厓”之“涘”注音,《釋文》注云:“舊音仕。”這一條陸德明說明了是從其它音書摘抄而來,而寫卷旁注音為“仕”,正與《釋文》所引舊音相同。

(2)旁注音與《爾雅音圖》《爾雅音釋》的關系

寫卷旁注音與《爾雅音圖》注音相同者有第2、8、33、34、35、38共6個,與《爾雅音釋》注音相同者有第2、8、34、35、38共5個,與此兩書注音均相同者有第3、8、34、35、38共5個。

從以上數據可見,寫卷旁注音與《爾雅音義》、《爾雅音圖》、《爾雅音釋》相同之注音,應是有相同之來源。尤其是與《爾雅音義》相比,其中一部分注音極有可能即轉抄自《爾雅音義》。第12、25、27三個旁注音與《爾雅音義》引郭璞《爾雅音》相同,瞿文已談到,認為寫本注音者可能參考了《爾雅音》。至于這些旁注音中,還有哪些是來自郭璞音,由于郭璞《爾雅音》已佚,我們已無從知道。

2.旁注音中的特殊音切

旁注音中有幾個音注與《爾雅音義》、《廣韻》的讀音不同,考之如下:

(2)第9個“烏侯”是《釋地》“秦有楊陓”之“陓”的旁注音。《廣韻》“陓”音憶俱切,《釋文》云:“陓,孫於于反,郭烏花反。”《釋文》所引孫炎之“於于反”,即《廣韻》之憶俱切。周祖謨《爾雅校箋》云:“《御覽》卷七十二引亦作‘紆,音謳’。‘音謳’蓋亦郭注原文。唐寫本‘陓’字旁注‘烏侯’,即郭璞《音義》之音,‘烏侯反’與‘音謳’正合。《釋文》云:‘郭烏花反’,與唐本所注音不同。”(42)周祖謨《爾雅校箋》,第273頁。

案:《太平御覽》卷72《地部三七·藪》下引《爾雅》“秦有楊紆”,小注:“音謳,今在扶風汧縣西也。”(43)[宋]李昉等《太平御覽》,北京:中華書局,1960年,第338頁。

臧琳《經義雜記》卷8“秦有楊紆”條云:

《周禮·職方氏》“冀州,其澤藪曰楊紆”注:“楊紆,所在未聞。”《淮南子·地形》九藪:“秦之陽紆。”高注:“陽紆,蓋在馮翊池陽,一名具圃。”又《修務》“禹之為水,以身解于陽盱之河”注:“陽盱河,蓋在秦地。”《說文·艸部》:“藪,大澤也。九州島之藪,冀有楊紆。”《竹書紀年》:“周穆王十三年春,祭公帥師從王西征,次于陽紆。”又《風俗通·山澤》引《爾雅》“秦有陽紆”,劉昭注《續漢·郡國志》引《爾雅》“秦有楊紆”。則《釋地》舊本皆作“紆”字,陸德明所見本尚然。郭璞改為“陓”,音“烏花反”,陸氏據之,反以作“紆”為非。不知孫叔然“於于反”,亦作“紆”不作“陓”也。考《呂氏春秋·有始覽》九藪:“秦之陽華。”高注:“陽華在鳳翔,或曰在華陰西。”華、陓音相近,蓋郭氏或有所本。”(44)[清]阮元編《清經解》,上海:上海書店出版社,1988年,第1冊,第838頁。

郝懿行《爾雅義疏》云:“《爾雅釋文》:‘陓,郭烏花反。’則與‘華’音相近,似楊陓即陽華。”(45)[清]郝懿行《爾雅義疏》,上海:上海古籍出版社,1983年,第814頁。

俞樾《群經平議》“秦有楊陓”條云:“即經字亦當從《呂氏》作‘陽華’。《周禮》之楊紆,《爾雅》之楊陓,并‘陽華’之假字。《釋文》曰:‘陓,郭烏花反。’則‘陓’與‘華’音固相近矣。”(46)[清]俞樾《群經平議》,《春在堂全書》,南京:鳳凰出版社,1988年,第1冊,第575頁。

王書輝云:“郭音‘烏花反’,疑是讀‘陓’為‘華’……惟《廣韻》麻韻‘華’一音‘戶花切’,一音‘呼瓜切’,均與郭璞音‘烏花反’聲紐略異。……《御覽》所引注文雖與今本郭注近同,惟并未明云何氏之注。周氏以‘音謳’二字為郭注原文,又以唐寫本‘陓’字旁注‘烏侯’為郭璞《音義》之音,均無確證,今暫存疑。”(47)王書輝《兩晉南北朝〈爾雅〉著述佚籍輯考》(上),新北:花木蘭文化事業有限公司,2006年,第161頁。

諸家皆以郭音“烏花反”,乃是讀“華”之音,然王書輝謂其聲紐有異,蓋尚有疑也。

通志堂本《釋文》“郭烏花反”,宋元遞修本作“烏俟反”(48)[唐]陸德明撰《經典釋文》,上海:上海古籍出版社,1985年影印中國國家圖書館藏宋刻宋元遞修本,下冊,第1649頁。。瞿文因而謂寫卷“烏侯”之“侯”字模糊不清,疑為“俟”之訛(第237頁腳注⑦),其意蓋謂寫卷應是作“烏俟”,今諸家誤為“烏侯”。其實寫卷此字左半“亻”部及右邊上半是清楚的,只是右邊下半模糊,而“俟”與“侯”的區別就在右邊上半。《儀禮·既夕禮》“屬纊以俟絕氣”胡培翚正義:“俟字,據鄭注當為候之誤,二字形相似故也。”(49)[清]胡培翚《儀禮正義》,南京:江蘇古籍出版社,1993年,第3冊,第1918頁。侯、候二字古常混用也。所以此字錄為“侯”是沒有問題的。“烏俟”之音韻地位為影紐上聲止韻,《廣韻》小韻“於擬切”、《集韻》小韻“隱已切”下皆無“陓”或“污”字,而且俟、侯形近,宋元遞修本之“烏俟反”,當為“烏侯反”之誤。通志堂本作“烏花反”者,疑“花”亦“侯”之誤。《集韻·模韻》小韻“汪胡切”下有洿、污、陓、烏等字,“陓”下注云:“楊陓,秦藪名。”(50)[宋]丁度《集韻》,上海:上海古籍出版社,1985年,第92頁。是“陓”亦有“烏”音也,此即《爾雅音圖》所以音“烏”也。

寫卷旁注音“烏侯”,乃是讀“紆”為“謳”音。郭璞注中有音,其體例王國維已詳言之(51)王國維《書爾雅郭注后》,收入氏著《觀堂集林》第5卷,北京:中華書局,1959年,第226-233頁。。然觀宋本《爾雅》,注中之音皆在釋義后,未見有在釋義前者。此《太平御覽》所引之音,乃在釋義前,當非郭璞之音。寫卷旁注“烏侯”,所音即同《御覽》所據之《爾雅》文本,其“音謳”應是后人所羼入。

三、《爾雅》寫本的校勘價值

關于《爾雅》寫本在校勘上的價值,學者已多言之,這里再舉兩例前人考證未精者。

1.《釋天》“濟謂之霽”郭注:“今南陽人呼雨止為霽。音薺。”

阮元《爾雅注疏校勘記》云:“雪牕本同。注疏本刪下二字。”(57)劉玉才主編《十三經注疏校勘記》,第11冊,第141頁。盧文弨《爾雅音義考證》云:“宋刻郭注本有‘音薺’二字,俗本多刪。”(58)[清]盧文弨《經典釋文考證》,上海:商務印書館,1935年,第4冊,第353頁。P.2661+P.3735“音薺”下有“菜也”二字。陳邦懷《敦煌寫本叢殘跋語》云:“或疑‘菜’為衍文。余曰:景純舉物名以注音不僅見于此。《方言》注中則數見之。”(59)陳邦懷《敦煌寫本叢殘跋語》,第3頁。

案:其實不必以《方言注》為例,郭璞《爾雅注》中即多有此類注音方式,如:《釋詁》“嗟、咨,也”郭注:“今河北人云嘆。音兔罝。”謂河北人讀“”如“兔罝”之“罝”。《釋草》“出隧,蘧蔬”郭注:“今江東啖之,甜滑。音氈氍。”謂江東人讀“蘧蔬”為“氈氍”之“氍”。《釋草》“莞,苻蘺。其上,蒚”郭注:“今江東謂之苻蘺,西方亦名蒲中莖為蒚,用之為席。音羽翮。”謂西方人讀“蒚”為“羽翮”之“翮”。《釋魚》“鰝,大鰕”郭注:“今青州呼鰕魚為鰝。音酆鄗。”謂青州人“鰝”讀作“酆鄗”之“鄗”。《釋鳥》“鴢,頭鵁”郭注:“江東謂之魚鵁。音髐箭。”謂江東人讀“鵁”為“髐箭”之“髐”。寫本作“音薺菜也”,謂南陽人讀“霽”為“薺菜”之“薺”也。準以以上諸例,寫本之“也”當是衍文。而宋本無“菜”字者,應是不知郭璞注之體例而刪。至于以后版本又刪“音薺”二字者,則以為郭璞有《爾雅音》,因而注中不應有音而遂刪之。其實,作《爾雅音》是一回事,在注釋中隨文作音又是另一回事。郭璞《爾雅音》,又叫《爾雅音義》,可見其注音之書也有義(60)周祖謨《郭璞爾雅注與爾雅音義》,《問學集》,下冊,第683-686頁。。是郭璞作《爾雅注》,其釋義之中兼有注音;其作《爾雅音》,注音之時也兼釋義,故不可以其書名而臆斷也。

2.《釋丘》:“宛中,宛丘。”郭注:“宛謂中央隆高。”又“丘背有丘為負丘”郭注:“此解宛丘中央隆峻,狀如負一丘于背上。”

邵晉涵《爾雅正義》釋經云:“《說文》云:‘陚,丘名。’武、負聲相近,陚丘即負丘也。”又釋注云:“丘背有丘,疑于‘后高陵丘’,郭以丘背即丘上也,故定為重釋宛丘之義。”(61)[清]邵晉涵《爾雅正義》卷11,乾隆戊申(1788)邵氏家塾本,第7B葉。《經義述聞》曰:“此曲為之說也。‘后高陵邱’(62)此以下作“邱”者,即孔丘之“丘”的避諱改字。,謂邱形后高而前卑耳,非邱背有邱之謂也。且上言‘邱背有邱’,下言‘邱上有邱’,則邱背之非邱上明矣。邵又曰:‘《說文》云:陚,丘名。武、負聲相近,陚丘即負丘也。’尤為皮傅之說。”故王氏曰:“‘邱背有邱’者,謂邱之后又有一邱,如背有所負然,故曰負邱,負亦背也。邱背有邱為負邱,宛中為宛邱,二者迥不相涉。郭不解負字之義,而以為宛邱中央隆峻,狀如負一邱于背上,遂與上文之‘宛中宛邱’,下文之‘邱上有邱為宛邱’,混為一義,其失甚矣。”(63)[清]王引之《經義述聞》,南京:江蘇古籍出版社,2000年,第657頁。郝懿行云:“‘丘背有丘’者,背猶北也。言丘之北復有一丘,若背負然,因名負丘。古讀負若陪,二字義相通借。陪訓貳也、重也,皆與丘背有丘義合。此自別為一丘,郭意欲為‘宛丘’作解,蓋失之矣。”(64)[清]郝懿行《爾雅義疏》,第862頁。徐朝華《爾雅今注》注云:“背,后面。”(65)徐朝華《爾雅今注》,天津:南開大學出版社,1987年,第231頁。胡奇光、方環海《爾雅譯注》把“丘背有丘為負丘”譯為“土山背面還有一個土山的稱為負丘。”(66)胡奇光、方環海《爾雅譯注》,上海:上海古籍出版社,1999年,第264頁。皆從王氏《述聞》也。

P.2661+P.3735“丘背有丘為負丘”作“丘背負丘”,無“有丘為”三字。王重民云:“丘背負丘,今本作‘丘背有丘為負丘’,郭注云:‘此解宛丘中央隆峻,狀如負一丘于背上’,郝懿行《義疏》云:‘此自別為一丘,郭意欲為宛丘作解,蓋失之矣。’今按郝意,蓋不知郭本經文有誤,因疑其失;下云‘丘上有丘為宛丘’,正為上之經文作注,故郭注又云‘嫌人不了,故重曉之’也。”(67)王重民《敦煌古籍敘錄》,第75頁。諫侯《唐寫本郭璞注爾雅校記》云:“王重民先生解釋得非常好。……這正是千年未宣之秘,不然不但‘嫌人不了故重曉之’二句無所屬,試問,‘丘背’‘丘上’亦有何分別處,其中毛病是出在中間隔了四句,后人讀‘丘背負丘’不解,于是添了‘有丘為’三字,這里一定是有了脫簡,連郭璞也沒有見到的。”(68)諫侯《唐寫本郭璞注爾雅校記》,第2頁。

案:筆者在《敦煌經部文獻合集》的校勘記中已對此提出看法,只是沒有作詳細論證。今嘗試論述如下。“宛中宛丘”與“丘背負丘”乃是一句,不可分為兩句,“丘背負丘”是解釋“宛丘”的,細味郭注,明白無誤。“宛謂中央隆高也”釋“宛”字之義,后“此解宛丘中央隆峻,狀如負一丘于背上也”方是釋“宛丘”也。丘背負丘,謂宛丘之形如丘背上又負了一丘,這句不是出“負丘”之丘名,乃是釋“宛丘”之形的。由于后人以為《釋丘》均釋丘名,以為“負丘”亦是丘名,故于“丘背”下添“有丘為”三字,遂使諸家均誤。查《詩·陳風·宛丘》“子之湯兮,宛丘之上兮”毛傳:“四方高,中央下,曰宛丘。”孔疏:“《釋丘》云:‘宛中,宛丘。’言其中央宛宛然,是為四方高,中央下也。郭璞曰:‘宛丘,謂中央隆峻,狀如負一丘矣。(69)“負”字原無,據阮元《毛詩注疏校勘記》(劉玉才主編《十三經注疏校勘記》,第2冊,第153頁)補。’為丘之宛中,中央高峻,與此傳正反。”(70)[漢]毛亨傳、鄭玄箋,[唐]孔穎達疏《毛詩正義》卷7之一,《十三經注疏》本,臺北:藝文印書館,2001年,第250頁。《爾雅》中“宛丘,謂中央隆峻,狀如負一丘矣”乃“丘背有丘為負丘”之注文,而孔氏用來釋“宛中,宛丘”句,是孔氏以“丘背有丘為負丘”與“宛中,宛丘”為一條,非釋兩丘。看來孔氏所見本尚未衍“有丘為”,故他引“丘背負丘”之注以釋“宛丘”也。后人不知經文有衍文,反而對孔氏穎達以“中央隆峻,狀如負一丘矣”釋“宛丘”表示懷疑,王樹枏《爾雅郭注佚存補訂》以為孔所引郭注有脫漏(71)[清]王樹枏《爾雅郭注佚存補訂》,第162頁。。薛芹以為“狀如負一丘矣”為孔穎達自己之言:“《正義》在引文之外用‘狀如負一丘矣’進一步說明了‘宛丘’的形狀,是闡述更豐富、具體。”(72)薛芹《〈毛詩正義〉引〈爾雅〉與〈爾雅注〉考辨》,西南大學碩士學位論文,2013年,第35頁。其實“中央隆峻,狀如負一丘矣”即孔氏引郭注“中央隆峻,狀如負一丘于背上”句,只不過古人引書不嚴格,取其大意而已。

四、結語

本文首先對一百年來敦煌《爾雅》寫本的研究狀況作了一個學術史梳理。接著在前人研究基礎上,對P.2661+P.3735《爾雅注》寫卷從三個方面作了探索。

一是把寫卷卷末題記的時間與唐朝以《爾雅》作為明經、進士考試必考科目的時間相比較,發現寫卷五條題記的前后時間正與朝廷下令《爾雅》作為考試科目的時間相吻合,因而認為這是一件因科考需要而被舉子重新揀起來以供閱讀應試的六朝時期的寫本。

二是將寫卷46個旁注音與《經典釋文·爾雅音義》《爾雅音釋》《爾雅音圖》進行比較,認為它們的相同注音有共同來源,而且其中一部分注音可能即抄自《經典釋文·爾雅音義》。又對其中三條特殊注音作了詳細考辨,分析其音之特點及來歷。

第三部分是關于寫卷校勘價值的說明,關于校勘價值,前人的研究已多所論及,本文又舉了兩條例子,在前人研究基礎上又對其異文作了更詳盡的考定。第一條對郭璞注中舉物名以注音的體例作了說明,第二條對《爾雅·釋丘》中一條因文本在流傳過程中人為造成的增字情況作了考訂,分析其致誤之由,以見寫本之可貴。