“一帶一路”倡議下中國對沿線國家OFDI效果研究

張冬雪 羅 鵬 副教授(中國礦業大學管理學院 江蘇徐州 221116)

引言

當前我國經濟面臨下行壓力,制造業產能過剩,產業結構正處于調整升級期,同時人口紅利和勞動力成本優勢也不復存在,依托新的經濟發展結構并培育新的增長點至關重要。隨著“一帶一路”倡議的持續推進,我國積極發展與“一帶一路”沿線國家的經濟合作關系。企業是投資的主體,企業對外直接投資目的地的選擇既有可能是順應政府政策,也可能是基于自身的實際情況與經營戰略。“一帶一路”倡議是否真正促進了我國企業對沿線國家的OFDI?在這種政策支持下,企業是否積極響應了政府的號召?

“一帶一路”倡議自2013年提出以來,得到國內外學者們的廣泛關注,研究角度和研究成果頗多。“一帶一路”倡議體現了中國遠大的國際經濟抱負,旨在繼續其強勁的經濟增長(Yiping Huang,2016)。中國與“一帶一路”沿線國家的貿易關系不斷增強的同時,貿易集中化趨勢明顯,貿易競爭加劇,但貿易互補大于貿易競爭(李敬等,2017)。面對現階段中國經濟產能過剩的事實,與“新絲綢之路”國家優勢互補的產業結構為中國過剩產能的轉出提供了可能性(劉育紅等,2012)。對于“一帶一路”地區的投資研究,大部分學者重點關注了中國對“一帶一路”沿線國家直接投資的影響因素(王穎等,2018;賀婭萍、徐康寧,2018;馬述忠、劉夢恒,2016)。雖然我國企業對“一帶一路”沿線國家投資的潛力巨大,但沿線地區多為欠發達國家和新興經濟體,投資環境比較復雜。因此,對于“一帶一路”地區的投資,應當基于分散化和差異化的準則,加強投資環境評估,降低投資風險(張述存,2017;李笑影、李玲芳,2018)。雖然有學者實證考察了“一帶一路”倡議對出口增長和對外直接投資風險的影響(孫楚仁等,2017;孫焱林、覃飛,2018),但是從微觀企業投資事件出發,研究“一帶一路”倡議這種政策效應對于OFDI影響的文章很少。基于此,本文試圖借助新發展的雙重差分傾向得分匹配法,對“一帶一路”倡議是否影響中國對沿線國家OFDI的政策效果進行實證檢驗。

模型構建與數據來源

(一)模型構建

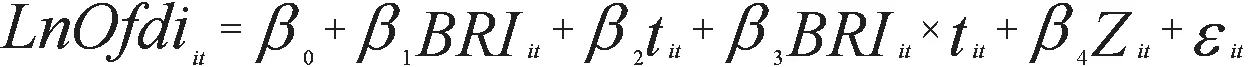

“一帶一路”倡議可以被看作是經濟發展過程中的一項政策試驗,因此可以用雙重差分法(DID)測度“一帶一路”倡議的實施對于中國對沿線國家OFDI的政策效果。本文參考孫焱林和覃飛(2018)的做法將2014年作為政策沖擊事件發生的年份。其中,虛擬變量BRI表示對外直接投資的企業是否屬于實驗組。若企業i在實驗期內對外直接投資目的地為“一帶一路”國家或地區則屬于實驗組,賦值為1;對于有對外直接投資行為,而目的地為非“一帶一路”國家或地區的企業作為控制組,賦值為0。虛擬變量t表示“一帶一路”倡議正式發布的年份,在2014年及之后的年份賦值1,其余年份賦值為0。本文根據DID方法的設定建立以下計量模型:

其中,下標i和t分別表示第i個企業和第t年;被解釋變量LnOfdi為企業對外直接投資金額;Z為一系列控制變量;ε 是隨機擾動項,代表因個體和時間而變且影響中國企業OFDI的非觀測擾動因素。

由計量模型的回歸方程可以看出,對于投資目的地為“一帶一路”國家或地區的企業(BRI=1),“一帶一路”倡議前后中國對沿線國家OFDI變化情況分別是β0+β1和β0+β1+β2+β3,變化幅度是△Yt=β2+β3。同樣地,對于投資目的地為非“一帶一路”國家或地區的企業(BRI=0),一帶一路倡議前后中國對“非一帶一路”國家OFDI變化情況分別為β0和β0+β2,即沒有受到“一帶一路”倡議影響的中國對非“一帶一路”國家OFDI前后變化幅度為△Y0=β2,因此,用實驗組在“一帶一路”倡議前后中國OFDI的差異△Yt減去控制組在“一帶一路”倡議前后中國OFDI的差異△Y0,得到“一帶一路”倡議的實施對于中國對沿線國家OFDI的凈政策效應△△Y=β3,這是本文DID方法估計的重要系數。如果“一帶一路”倡議促進了中國對沿線國家OFDI,那么β3的系數應該顯著為正。

(二)數據來源

在PSM-DID模型中,本文將中國企業對外直接投資金額的對數值作為被解釋變量。企業OFDI數據來自于《中國企業全球化報告》的附錄部分,并根據中國與全球化智庫、美國傳統基金會公開數據整理。本文樣本取自2000-2017年中國企業對外投資事件。對于初始樣本的處理,本文首先剔除金融行業數據和部分極值,并與萬德金融數據庫中A股上市公司進行匹配,最終得到790個樣本。本文的一個關鍵解釋變量是“一帶一路”倡議(BRI),其與虛擬變量t的交互項BRI×t是本文關注的核心變量。為了控制其它因素的影響,本文還納入了一系列控制變量。企業投資目的地的選擇以及投資的規模要結合企業自身的經營狀況,因此企業的盈利能力(ROA)對其投資決策具有重要影響,本文用凈利潤占總資產的比重來反映企業的盈利水平,其對應財務數據來自萬德金融數據庫。除了考慮企業自身的因素,東道國的經濟環境狀況也影響著企業的投資行為,因此需要予以控制。本文選取了東道國的市場規模(LnOgdp)、東道國人均國民收入(PGNI)、經濟自由度(LnFreedom)來衡量其對中國企業對外直接投資的影響。主要變量含義及數據來源見表1所示。

實證結果分析

(一)傾向得分匹配結果

傾向得分匹配法的思想源于匹配估計量,它的基本思路是先在未參與“一帶一路”倡議的控制組中找到某個企業j,使得j與參與“一帶一路”倡議的實驗組中的企業i的可觀測變量盡可能相似(匹配),即Xi≈Xj,這樣便能夠相互比較。匹配估計量有助于解決DID中實驗組和控制組在受到“一帶一路”倡議影響前不完全具備共同趨勢假設所帶來的問題。本文主要從企業的總資產(LnAsse)、所有者權益(LnEqu)、流動資產(LnCur)、營業總收入(LnInco)、凈利潤(LnNetpro)等5個可觀測變量對實驗組和控制組的樣本進行匹配,采取的匹配方法是傾向得分的核匹配,然后通過Logit回歸估計傾向得分。表2中匹配后各個協變量的標準化偏差大幅縮小,并均小于10%,而且所有協變量的t檢驗結果不拒絕實驗組與控制組無系統性差異的原假設,這說明樣本傾向得分的匹配結果較好地平衡了數據,具有一定的可比性。

(二)平均影響效應

本文運用雙重差分法來考察“一帶一路”倡議的實施對于中國對沿線國家OFDI的影響,回歸結果如表3所示。在PSM處理前,可以發現,無論是否考慮控制變量的影響,模型(1)和模型(2)的DID交叉項BRI×t都通過了顯著性檢驗,這表明在該模型設定下“一帶一路”倡議下中國對沿線國家OFDI具有顯著的正向影響。控制變量的回歸結果表明,東道國的市場規模和東道國的人均國民收入未通過顯著性檢驗,而企業的盈利能力和東道國的經濟自由度對于中國企業OFDI具有顯著的負向影響。模型(3)和模型(4)報告的是樣本通過PSM處理后雙重差分模型的回歸結果。模型(3)的結果同樣顯示,在未加入控制變量時,其DID交叉項BRI×t的回歸系數在5%水平上顯著,且系數為正,這表明“一帶一路”倡議能顯著促進中國對沿線國家OFDI。在模型(4)中,加入控制變量后,DID交叉項BRI×t的系數依然顯著為正,一定程度上說明了結果的穩健性。其中,東道國的市場規模、東道國人均國民收入水平、企業的盈利能力、東道國的經濟自由度的符號與模型(2)回歸結果基本一致。

表1 主要變量含義及數據來源

表2 匹配前后數據平衡性檢驗

表3 “一帶一路”倡議對中國企業OFDI的影響

表4 “一帶一路”倡議對中國企業OFDI的動態作用檢驗

表5 “一帶一路”倡議對不同所有權性質企業OFDI的政策影響

(三)動態影響效應

考慮到“一帶一路”倡議的政策效果發揮作用的時滯性,因此本文進一步探討該倡議下中國對沿線國家OFDI的動態影響效應。由表4可以看出,在PSM處理前,無論是否考慮控制變量的影響,在模型(5)和模型(6)中可以看出只有BRI×t14和BRI×t15通過了顯著性檢驗且系數為正,而DID交叉項BRI×t16以及BRI×t17的回歸系數均未通過顯著性檢驗。在PSM處理后,模型(7)和模型(8)的DID交叉項依然是BRI×t14和BRI×t15通過了顯著性檢驗,且系數為正。即“一帶一路”倡議在2014年和2015年顯著促進了中國對沿線國家OFDI,在2016年和2017年作用并不明顯。原因可能是在該倡議提出初期,我國政府以及參與“一帶一路”倡議的國家和地區都出臺了很多短期優惠政策和便利措施來鼓勵我國企業的投資,隨著政府成本的增加和投資企業數量的增多,加上“一帶一路”沿線地區復雜的投資環境,企業獲得的政策紅利不斷減少,因此投資的積極性降低。模型(6)和模型(8)中控制變量的回歸結果與平均影響效應的回歸符號,趨勢基本保持一致。

(四)國有企業和非國有企業比較

鑒于國有企業和非國有企業的投資動機可能存在差異,因此本文進一步實證檢驗“一帶一路”倡議對不同所有權性質企業對沿線國家OFDI的影響。表5列示的是樣本在PSM處理后“一帶一路”倡議對不同所有權性質企業OFDI政策影響的回歸結果。其中模型(9)和模型(10)列出了國有企業的回歸結果。在模型(9)中,可以看出雙重差分模型的交叉項SOE×BRI×t的回歸系數為0.88,在1%的水平上顯著為正;模型(10)納入控制變量后其交叉項的顯著程度雖然有所降低,不過依然在10%的水平上顯著為正,這意味著“一帶一路”倡議的實施能夠顯著促進國有企業對沿線國家OFDI。模型(11)和模型(12)報告的是非國有企業的回歸結果。結果顯示,無論是否考慮控制變量的影響,其DID交叉項NonSOE×BRI×t的估計系數均未通過顯著性檢驗,這表明“一帶一路”倡議對于非國有企業對沿線國家OFDI的政策效果并不明顯。控制變量的符號與平均影響效應的回歸結果基本一致。

結論與建議

本文基于2000-2017年A股上市公司的財務數據,從微觀樣本的對外投資事件入手,通過傾向得分匹配法遴選了“一帶一路”沿線國家和地區可供對比的企業樣本,然后借助雙重差分模型實證檢驗了“一帶一路”倡議下中國對沿線國家OFDI的影響。

第一,從平均影響效應來看,“一帶一路”倡議顯著地促進了我國對沿線國家OFDI。該政策效應的發揮具有一定的動態效應。在倡議實施后的前兩年中國對沿線國家OFDI影響顯著,后續年份的政策效果并不明顯,這意味著在“一帶一路”倡議的推進過程中,我國企業積極響應了政府的政策號召,取得了政策紅利。因此政府應該繼續加強與“一帶一路”國家的發展戰略對接,為“一帶一路”建設提供全方位的服務,同時加強與沿線地區的交流與合作的深度和廣度。通過與沿線國家簽訂雙邊協議,建立更深層次的聯系,為中國企業在沿線國家OFDI提供長期的政策支持和保障體系。

第二,“一帶一路”倡議的實施對不同所有權性質企業對沿線國家OFDI影響存在差異,表現為“一帶一路”倡議促進了國有企業OFDI,而對非國有企業的投資影響并不明顯。相比非國有企業,國有企業在“一帶一路”沿線國家和地區的OFDI受到的正面影響更為顯著,這表明國有企業往往擁有各種資源易得的特定優勢,如融資渠道、信息資源、審批程序等。因此,政府應進一步完善投資信息的公開機制,對民間資本投資“一帶一路”給予實質性的政策支持,充分調動民營企業的積極性,讓非國有企業享受到更多的政策紅利。