共治共情構建“后疫情時代”校園物業服務新格局

文/劉德明

共治共情構建“后疫情時代”校園物業服務新格局

文/劉德明

(中國教育后勤協會物業管理專業委員會秘書長,山東明德物業管理集團董事長)

2020年伊始,一場驚心動魄的抗“疫”大戰在全國打響,在黨中央堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策的總要求下,全國人民眾志成城,共克時艱,共同記錄了一段崢嶸歲月。在高校后勤防控的特殊戰線上,校園物業人始終堅定地站在防控第一線,從冬到秋,從封閉管理到全面復學,絲毫不敢懈怠,彰顯了校園物業人的擔當與責任,也凸顯了校園物業服務在校園共治格局中的新型價值。

新冠肺炎疫情是百年來全球發生的最嚴重的傳染病大流行,是新中國成立以來我國遭遇的傳播速度最快、感染范圍最廣、防控難度最大的重大突發公共衛生事件。在這場大考面前,校園物業服務多年來推進的專業化、標準化、數字化、機械化建設經受住考驗,并發揮了積極的作用,呈現了物業服務的全新面貌。

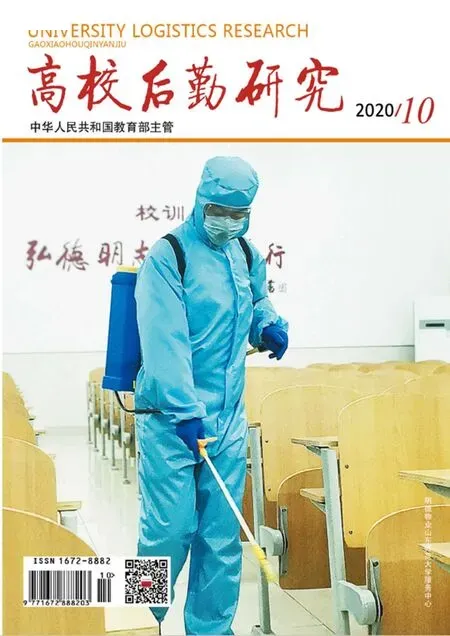

新冠疫情爆發后,在教育部“早謀劃早安排”的部署下,全國各高校后勤系統快速響應、周密部署、細致摸排、上下聯動,構筑起校園防控的堅實防線。在這條防線上,專業化的物業人隊伍承擔起環境消殺、分流登記、體溫監測、物資配送、網格管理等關鍵崗位工作,以專業力量“護好一校人”。

科學防治需要標準指引。疫情爆發后,中國教育后勤協會物業管理專業委員會迅速組織專家力量,編寫《校園物業管理區域疫情防控工作指引》,并于2020年1月31日發布,為全國高校物業服務提供科學指引。各省級物專會、各地高校后勤單位、社會服務企業也結合各自情況,編寫發布相關疫情防控指引、工作辦法等,指導校園物業科學有序防控。

疫情期間,機械化、數字化帶來的“無接觸服務”,展現了校園物業服務技術推動轉型升級的新成果。無人配送、無接觸測溫、機器人清潔設備、無人機消殺、云端健康追蹤、數據軌跡分析等悉數登場,一幅智慧校園、智慧物業的新圖景展現在人們面前,物業服務有了新的想象空間。

當進入防控常態化的“后疫情時代”,如何總結校園物業服務的新變化,以此為契機,構建校園物業服務的新格局,值得我們校園物業人思考和探索。在物業服務的基礎上,我對防控管理提出兩個方面的思考。

校園治理需要新型共治格局。疫情期間的社區管理模式讓物業行業“走紅”,如何以黨建引領構建新型的基層社區治理模式成為行業的熱點話題,街道、社區、業主委員會、物業公司“四位一體”的小區黨支部等基層治理模式正在探索中。校園防控期間,在學校黨委的領導下,高校后勤系統與社會服務企業共同承擔起防控職責,基層黨組織發揮了先鋒示范作用,勇于擔當,沖鋒在前。在校園日常管理中,建立在學校黨委領導下的,以學校后勤管理部門、師生黨員代表、社會服務企業共同組成的基層黨組織,建立“協商會議機制”,加強溝通交流,協商解決問題,凝聚共識,提升師生滿意度,形成新型的共治格局,是非常值得探討的治理模式。

有溫度的服務是有“共情”能力的軟服務。在疫情期間,物業的服務范圍已經超出了傳統的“四保”,物業人承擔起快遞配送、蔬菜代購、綠植代養、云曬被等暖心服務,公寓管理員承擔起留校學生的心理輔導、生活關懷等責任。開學季,物業人還為師生盡心準備了防疫包、歡迎卡等,讓師生感受到“滿意+驚喜”的親情服務。在加強基礎服務“硬實力”的前提下,如何提高物業服務的“共情”能力,提供有溫度的暖心服務,實現服務育人、以文化人,也是物業人需要深刻理解的服務內涵。

后疫情時代,校園物業服務需要跳出傳統物業服務的束縛,重新定義校園物業服務的內涵,在持續穩定提供高質量服務的同時,搭建共治格局,提升共情能力,賦予服務溫度和情感,增加對話和溝通,以危為機,推動校園物業服務再升級,為師生創造更加美好的校園生活。