披甲豬里的仿生藝術

丁毅峰 靳銘宇

在生命漫長的發展長河中,人類通過借鑒動植物身體上的特殊構造,創造出許多奇妙的結構。比如人們從自然界的蜘蛛網中獲取靈感,創造了可以實現大跨度的懸索結構;根據植物細胞的泡狀結構原理,將薄膜材料進行張拉,進而實現了跨越較大空間的膜結構建筑。建筑師也從犰狳骨質甲鑲嵌排列中獲得了靈感,將犰狳仿生應用到了建筑中,創造出了令人驚奇殼體空間。接下來就讓我們深入到犰狳的世界,開啟犰狳仿生之旅。

“我”雖然內心柔軟,但外表堅硬

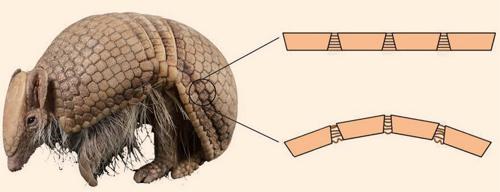

犰狳是一種身上覆有甲片的小型哺乳動物,又稱鎧鼠,廣泛分布在阿根廷南部到美國南部的草原和森林中。最大的巨型犰狳可以達到一頭小豬的大小,而最小的只有13厘米。不同于大多數哺乳動物的全身被毛,它們引人注目的是身上的骨質甲。大多數犰狳上體兩側和四肢外側常覆蓋著骨板和麟板,構成保護軀體的盔甲,遇到危險時,它們會縮成圓球,將骨質甲朝外以保護全身。

犰狳遇到危險時,會縮成圓球,用骨質甲保護全身

犰狳的盤狀外殼結構

它們的殼分三部分,前后兩部分有整塊不能伸縮的骨質鱗甲覆蓋,中段的鱗甲成帶狀,這些重疊的“盾牌”覆蓋著堅硬的皮膚,骨質甲深入皮膚中,通過皮膚上的褶皺與肌肉連接在一起。骨質甲可以自由伸縮,但又被柔軟的皮膚隔開。尾巴和腿上也有鱗片,鱗片之間還長著毛,腹部無鱗片只有毛。

這種剛性和柔性材料交替的構造可以很大程度提高其剛度,并且像手風琴一樣彎曲自如,不會像笨重的盔甲一樣影響犰狳的自由活動。犰狳天然的外殼在哺乳動物中是獨一無二的,被稱作為盤狀外殼。由于其十分堅固,犰狳又被西班牙人冠以“披甲豬”之名。

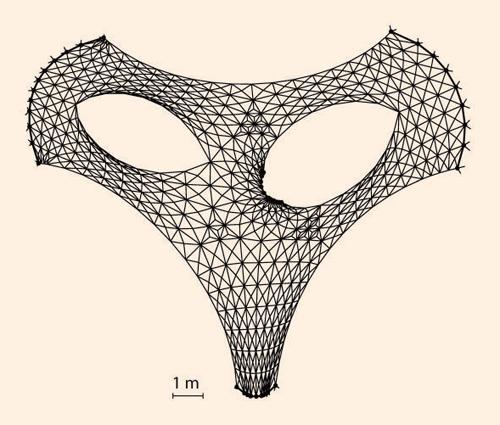

犰狳拱頂側視圖

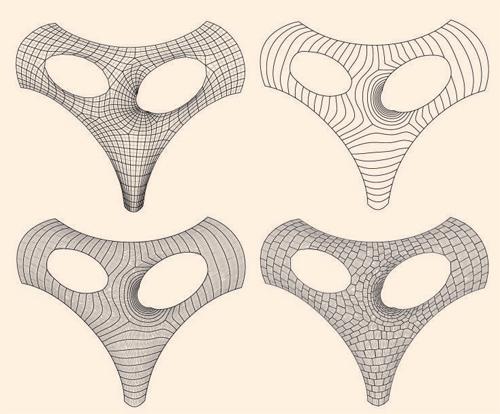

具有美妙弧線的犰狳拱頂俯視圖

犰狳有二十多種,以身上鱗片環帶數目進行分類。根據盤狀外殼數量的不同,它們被分類為三帶犰狳、七帶犰狳、九帶犰狳等。常見那種最接近球形的,就是三帶犰狳。犰狳對領地的要求較廣,善于挖洞居住,白天呆在洞內,晚上才出來覓食。如今它們最大的天敵是汽車。由于犰狳膽子小,十分容易受到驚嚇,遇到危險時會下意識地跳躍成團,因此常被汽車碾壓,使得美洲的公路上常能看到犰狳的尸體。

令人驚奇的殼體空間

——犰狳拱頂

瑞士蘇黎世理工學院的設計師從犰狳的盤狀外殼中獲得了靈感,在充分研究犰狳外殼結構后,他們使用399塊楔形的石灰石構建了一個重達23噸的犰狳拱頂,完成了犰狳拱頂這件絕妙的作品。值得一提的是,整個建造過程沒有用到任何膠結材料。

如何達到力的分布與實際物體的“最佳擬合”

由于展覽地點是一座歷史悠久的教堂,不能對教堂的任何地方造成破壞,也就意味著拱頂不能固定在地板、柱子或墻壁上。因此其邊界設置有三個線性支座,另外,中間有一個支座用來承接拱頂落地的邊緣。犰狳拱頂平面大致呈三角形,避開了教堂中的柱子。設計師基于功能和美學考慮,對拱頂進行調整使其符合受力特點。之后再根據受力分析拱頂水平推力的方向,使其與實際的三維拱頂相接近,即達到力的分布與實際物體的“最佳擬合”。由此得到了拱頂的初始形態與其推力分析。

如何才能讓犰狳拱頂立而不倒

拱頂有了初始的形態后,需要對其分割。拱頂的分割從對石塊推力面的軌跡開始。首先選擇一條拱頂與地面接觸的一條曲線,以此為基準來生成其他切割曲線,使每一行的重量不超過每行平均楔塊允許的重量,由此便得到了一系列分割曲線。然后每條曲線生成一組與力的方向相垂直的線,便形成了分割拱頂的網格。最終將分割出的面向上凸出一定的厚度,從而生成楔形石塊。

推力網格分析示意圖

楔形石塊的生成

構成拱頂的楔形石塊在重力的作用下會對相鄰的石塊產生推力。為了防止石塊之間出現滑動、錯位導致拱頂坍塌,楔形石塊之間的推力方向應與推力網絡分析中的力的分布相一致,這樣就可以通過楔形石塊之間的擠壓抵消其受到的垂直方向的力。

為了在沒有任何輔助支撐的情況下保持拱頂穩定性,且能夠承受壓力。最終確定拱頂組成單元的石灰石最小厚度為5厘米,小于這個厚度則會因偏心力分布而使石灰石相互接觸的表面破碎。出于結構穩定和美學的考慮,石灰石的厚度并不是均勻的,而是邊緣較薄(約8厘米),中心線較厚(約12厘米)。

犰狳拱頂以其美妙的弧線完美展現了仿生學應用與高效結構的美感。未來,建筑學家們將通過使用基于計算機建模和計算的結構設計與形態設計,可以更加精確、更具有創造性且運用更少的資源將仿生應用到建筑中,以精巧的形式與方法建造出更加奇妙的建筑。

(責任編輯 / 陳天昊? 美術編輯 / 劉伊娜)