夏衍領命籌建左聯始末

慕津鋒

中國現代文學館

中國左翼作家聯盟是中國共產黨于1930年3月2日在上海領導并創建的革命文學組織。左聯成立之時,正值中國共產黨第一次國內革命戰爭失敗,國民黨反動派一方面對我黨革命根據地進行軍事圍剿,另一方面對國統區實行文化圍剿。當時的斗爭形勢迫切要求我黨要把上海的左翼作家們團結起來,與國民黨反動派爭取宣傳陣地,吸引廣大民眾的支持,共同與國內反動派做斗爭。

正是在這樣的歷史環境下,年輕的共產黨員夏衍在黨的領導下,積極參與左聯的籌建。

1929年10月初,正在上海中華藝術大學任教的夏衍突然接到好友潘漢年的通知,邀請他當晚到霞飛路(今淮海中路)一家咖啡店見面。夏衍知道潘漢年當時在黨內擔任中央宣傳部直屬“文化工作委員會”書記,他突然找自己會有什么事呢?夏衍很是疑惑。當晚,夏衍準時來到咖啡店。潘漢年早已等在那里。兩人裝成是生意人,喝著咖啡,隨意交談。

《創造月刊》創刊號

潘漢年用刀叉在盤子上把蛋糕切成小塊,邊吃邊向夏衍傳達黨組織的決定:“端軒,組織上決定,近期調你參加籌建一個全國性的很重要的文藝團體——左翼作家聯盟。”

“左翼作家聯盟?”起先,夏衍只是隨意地用小勺攪拌著咖啡里的方糖,當聽到這個名字時,卻不由得一頓。“左翼作家聯盟”這個名稱,他聽起來有些陌生。這時在他的腦海里,有的還是“拉普”(俄羅斯無產階級作家協會)和“納普”(日本無產階級作家協會)之類的概念。

潘漢年看出夏衍的疑惑,他耐心地解釋說:“組織上決定,要立即停止創造社、太陽社與魯迅之間的論戰。要團結以魯迅為首的一批與我們戰斗目的相同或者基本相同的要求進步的作家。我們與他們的關系,應當是一個廣泛的、聯盟的關系,我們要與他們一起,向我們共同的敵人戰斗,而不是內部之間,為了意氣,為了一些無聊的字句,喋喋不休的爭論。”

聽到潘漢年這么說,夏衍十分贊成。他對于當時發生在上海的創造社、太陽社與魯迅之間的論戰也感到深深憂慮。

自1928年初,創造社成員開始先后撰文攻擊魯迅。1928年1月,創造社成員馮乃超在《文化批判》創刊號上發表了《藝術與社會生活》。在文中,馮乃超對魯迅、葉圣陶、郁達夫、張資平四位作家進行了點名“批判”。在“批判”魯迅時,馮乃超說“這位老先生”是“常從幽暗的酒家的樓頭,醉眼陶然地眺望窗外的人生……他不常追懷過去的昔日,追悼沒落的封建情緒,結局他反映的只是社會變革期中落伍者的悲哀,無聊賴地跟他弟弟說幾句人道主義的美麗的話。隱遁主義!”1928年5月,成仿吾在上海《創造月刊》發表《畢竟是“醉眼陶然”罷了》繼續批判魯迅。在該文中,成仿吾攻擊魯迅,稱:“傳聞他近來頗購讀社會科學書籍,但即刻又有一點不小的問題:他是真要做個社會科學的忠實的學徒么?還是只涂彩色,粉飾自己的沒落呢?這后一條路是掩耳盜鈴的行為,是更深更不可救藥的沒落。”成仿吾把魯迅描繪成一個沒落的、滿嘴黃牙的老頭子,固守著破舊的城堡,留戀著那個已經衰落了的封建社會,流露出沒落階級的情緒……1928年8月10日,郭沫若在上海《創造月刊》第2卷第1期發表了《文化戰線上的封建余孽——批評魯迅的〈我的態度氣量和年紀〉》。在文中,郭沫若談道:“他(指魯迅) 是資本主義以前的一個封建余孽。資本主義對于社會主義是反革命,封建余孽對于社會主義是二重的反革命。以前說魯迅是新舊過渡時期的游移分子,說他是人道主義者,這是完全錯了。他是一位不得志的Fascist (現通譯為法西斯,也有的譯為棒喝主義者)。”在文中,郭沫若給魯訊加上了三頂大帽子:“封建余孽”“二重的反革命”“法西斯”。同一時期,太陽社的蔣光慈、錢杏也分別發表了《關于革命文學》和《死去了的阿Q 時代》,討伐魯迅。創造社、太陽社以排炮的形式,對魯迅發動了全面的攻擊。

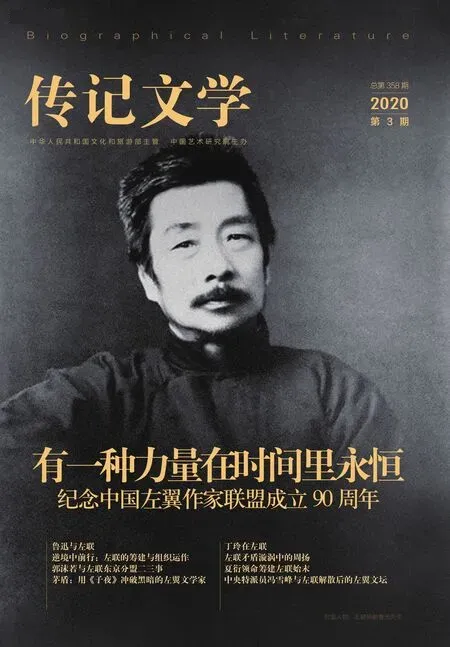

青年夏衍

其實,這些圍攻魯迅的“青年革命文藝家”,不少人還曾與魯迅有過聯合。1926年年末,魯迅決定離開廈門去廣州,目的之一就是“與創造社聯合起來,造一條戰線,更向舊社會進攻”。1927年,國民黨的清黨使中國進入了白色恐怖時期。共產黨人和左翼文化人,開始重新尋找精神起點。創造社成員曾和魯迅洽談由魯迅領銜合出《創造周報》。1927年9月25日,魯迅在給李霽野的信中曾說:“創造社和我們,現在感情似乎很好,他們在南方頗受壓迫……”1927年10月,魯迅和創造社的一些成員先后從廣州、武漢等地來到上海。1927年10月19日,魯迅還曾與太陽社的錢杏、蔣光慈等人一起出席了中國濟難會為出版一個刊物而召集的一次聚會。基于聯合作戰的思想,魯迅和創造社、太陽社曾有過合作動議。1928年元旦出版的《創造月刊》第1卷第8期, 登出了魯迅、郭沫若(麥克昂)、成仿吾、鄭伯奇、 蔣光慈等共同署名的《〈創造周報〉復活宣言》,擺開了向舊社會進攻的陣容。

但隨著創造社新進成員李初梨、彭康、朱鏡我、馮乃超等紛紛從日本回國,他們并不贊成聯合魯迅,認為成仿吾等人當時的態度不夠革命。這些人深受蘇聯革命理論和日本“福本主義”影響,他們覺得有必要對中國舊作家隊伍進行一次徹底清算。而在他們眼中,最能代表中國舊作家的便是魯迅。不久,他們便發動了一場圍攻魯迅的聲勢浩大的文化論戰。在論戰中,這些革命年輕作家在文中語多輕薄,有不少是無聊的人身攻擊。

這些攻擊文章讓魯迅十分生氣,不久便決定展開反擊。1928年3月12日,魯迅在《語絲》上發表《“醉眼”中的朦朧》,首先回擊了成仿吾、李初梨兩人對他的攻擊。接著,他又在《我的態度氣量和年紀》《“硬譯”與“文學的階級性”》等一系列文章中,與創造社和太陽社展開了激烈的論戰。

在這場論戰中,夏衍并沒有寫文章明確地加入到創造社或太陽社一邊。雖然在思想認識上,他與錢杏、蔣光慈、馮乃超等人相接近,感情上也是相通的,但平心而論,他實在不贊成他們用如此激烈的態度與魯迅展開這樣公開劇烈的論戰。不過這想法他一直沒有說出來,避免招來“溫情主義”的非難。

正因如此,當聽到潘漢年說要結束論戰,聯合魯迅,他感到非常開心。在這次交談中,潘漢年饒有深意地看著夏衍,說道:“這次的爭論,幾個文藝團體之間不僅理論上,而且在感情上都有了相當大的隔膜,需要有一些沒有卷入過論爭的人參加籌備小組,作為緩沖。你這次沒寫文章罵魯迅,正合適。”夏衍不及多想,只是問了一句:“假如我們的建議魯迅不同意怎么辦?”潘漢年笑了笑,說:“你放心,這件事已醞釀了很久,已經和魯迅談過,得到了他的同意。”隨后,潘漢年又說道:“這幾天,你多熟悉一下近來的文藝資料與動態。必要時,可以找阿英、乃超、靈菲他們交換意見。我跟他們都談過了。以后見面的機會會更多的,我走了。”

這時,夏衍在心里還是很有些顧慮的,他只是寫過一些劇本,自認為并不算是文藝圈里的人,至多敲敲邊鼓,寫些小文章,現在要以作家身份出現在籌備小組中,是否合適?但這是中央的決定,是中央要求結束這場文藝論戰并建立統一戰線,可見中央對文化戰線的重視。在這種情況下,自己被確定參加左聯籌備工作,那肯定是黨中央在慎重考慮后做出的決定。自己作為一名黨員,必須要服從組織安排。

這次見面后,夏衍對自己在文藝界能起到怎樣的作用,心里并沒有底。為了完成這項任務,夏衍只好去找好朋友、同為左聯籌備小組成員之一的錢杏談心。

為了爭取魯迅對左聯的巨大支持,必須有人經常與魯迅行交道。當時黨組織領導下幾個主要從事籌備工作的大都是原創造社、太陽社的。像乃超和我都與魯迅有過文字之爭,夏衍沒有參加“革命文學”論爭,不存在這個問題。而且,他與魯迅已有點往來。同時,他雖是太陽社支部的,同太陽社人員自然很熟,與后期創造社的幾位也熟(他們在日本時就認識了),太陽社與創造社 (主要從日本回來的幾位)文字上也交過鋒,記得第三街道支部還為此將雙方召集在一起開過會,解決了一些問題,但彼此思想意識上都有毛病,互不服氣,所以,增進團結問題仍然存在。黨一再提醒我們要搞好黨內這些同志的團結。我想,代表創造社、太陽社一些同志去做魯迅工作,夏衍更能發揮作用,同時也有利于進一步調整兩個社團之間的關系。加上我同夏衍住得很近,常常交談,他經常在創造社、太陽社的刊物上寫文章,彼此比較了解。

到1929年秋,創造社與太陽社中的許多年輕人,通過一年多的認真思考,開始認識到魯迅思想的獨特深刻性及巨大價值所在。他們也通過夏衍等各種關系,向魯迅表達了捐棄前嫌的意愿。而魯迅本人,通過這一年多的潛心研讀普列漢諾夫、盧那察爾斯基的著作,在思想上也更加靠近和認同無產階級文藝。因此,他樂于接受馮雪峰、馮乃超、彭康、李初梨這些年輕人的善意。當馮雪峰受命找他談話,商量成立左聯的時候,他完全贊同成立這樣一個革命的團體。

潘漢年對魯迅的態度多少還有點擔心。他再三要馮雪峰征求魯迅的意見,并說“中國左翼作家聯盟”的“左翼”兩個字用不用,取決于魯迅。魯迅如不同意用這兩個字,那就不用。結果魯迅態度很明朗地說:“‘左翼’兩字還是用好,比較明確一些,旗幟可以鮮明一些。”

經過充分醞釀與協調,左翼聯盟籌備小組準備在1929年10月中旬(“雙十節”之后不久),召開一次討論會。會議主要內容是由潘漢年傳達中央主張停止文藝界“內戰”,反對宗派主義、關門主義,以及組建左聯的意義。地點最后選擇在北四川路的公啡咖啡館二樓,參加人共有11 個,即籌備小組的10 個黨員和潘漢年。

10月中旬的一天下午,潘漢年組織籌備組人員在公啡咖啡館召開了第一次小組會議。夏衍、馮乃超、彭康、陽翰笙、錢杏、蔣光慈、戴平萬、柔石、洪靈菲、馮雪峰、潘漢年共11人到會。

公啡咖啡館位于北四川路998號,在一個有軌電車終點站附近,是一家很不起眼的咖啡館。它位于租界,國民黨當局若沒有租界占領者的許可,是不能進去隨意抓人的。而且,這個咖啡館是猶太人開的,中國人一般不去,外國人對喝咖啡的人并不注意,因此在這兒開會比較安全。

這次籌備小組會議放在了咖啡館二樓的一個小統間舉行。大家圍著一張長餐桌,由潘漢年主持會議。會議一開始,潘漢年首先請陽翰笙傳達黨組織意見(會議之前,時任江蘇省委宣傳部部長的李富春代表黨中央與陽翰笙有過一次正式談話)。陽翰笙把黨團結魯迅、尊重魯迅的意見正式傳達之后,夏衍及大部分的小組成員紛紛表態,擁護李富春的意見。錢杏等人隨后也作了自我批評,說自己對魯迅態度不好。但也有些同志對此持保留意見,他們分辯說,魯迅只是一個激進的民主主義者,不是馬列主義者,為什么不能批評呢?但最終,大家還是達成共識,按照黨組織的要求,團結魯迅、尊重魯迅。

公啡咖啡館,今虹口區四川北路、多倫路轉角處

潘漢年在會上還傳達了黨中央為該小組規定的兩個需要盡快完成的任務:

一、擬定左聯發起人的名單;

二、起草左聯綱領。

會議最后一致決定:這兩個文件擬出初稿后,先請魯迅審閱,得到他的同意后,再由潘漢年轉送中央審定。

同時,會議還作出兩個決定:

一、創造社、太陽社所有的刊物一律停止對魯迅的批評,即使魯迅的文章中還有論戰的言語,也不反駁,對魯迅要尊重;

二、分派夏衍、馮乃超、馮雪峰三人專門負責籌備小組與魯迅的聯絡工作。魯迅目標太大,不宜太多參加籌備小組會議,因此夏衍等三人需經常把小組會議的情況向他報告。

會議結束后不久,潘漢年與李初梨先后發表了《文藝通信》與《普羅列塔利亞文學應該怎樣防衛自己》兩篇文章。這兩篇文章的發表代表著歷時近兩年的“革命文學論戰”終告結束。

1929年10月15日,潘漢年在《現代小說》第3卷第1期上發表了《文藝通信》。在文中,潘漢年這樣寫道:

與其把我們沒有經驗的生活來做普羅文學的題材,何如憑各自所身受與熟悉一切的事物來做題材呢?至于是不是普羅文學,不應當狹隘的只認定是否以普羅生活為題材而決定,應當就各種材料的作品所表示的觀念形態是否屬于無產階級來決定。

當月,《創造月刊》第2卷第6期則刊登了李初梨的《普羅列塔利亞文學應該怎樣防衛自己》。李初梨表示:

普羅列塔利亞文學的作家,應該把一切社會的生活現象,拉來放在他的批判的俎上,他不僅應該寫工人農民,同時亦應該寫資本家、小市民、地主豪紳。

對這兩篇文章,夏衍十分留意。看后,他從心底感到順暢和熨帖。在此期間,夏衍不止一次地到景云里17號拜訪魯迅先生,向他通報每次籌備會議的具體情況,并傾聽他的意見。魯迅見到夏衍時總是笑容滿面,他對于一些年輕人的做法表示了諒解,并一再表示愿意和這些左翼革命作家團結起來,反抗國民黨反動派的文化圍剿與反動統治。

1929年冬的一天,夏衍與馮乃超帶著擬好的兩個文件(左聯綱領、發起人名單)來到魯迅家中,請他審閱。魯迅拿到文件后,戴上眼鏡,極為認真地逐字逐句地閱讀。

社會變革期中的藝術,不是極端凝結為保守的要素,變成擁護頑固的統治之工具,便向進步的方向勇敢邁進。作為解放斗爭的武器,也只有和歷史的進行取同樣的步伐的藝術,才能夠喚喊它的明耀的光芒。

詩人如果是預言者,藝術家如果是人類的導師,他們不能不站在歷史的前線,為人類社會的進化,清除愚昧頑固的保守勢力,負起解放斗爭的使命……

讀完綱領,魯迅沉吟了片刻。這使夏衍有些不安,過了好一會兒,魯迅慢慢地說:“我沒意見,同意這個綱領。”

然后,魯迅又看了籌備小組擬定的左聯發起人名單。有些魯迅并不認識,夏衍、馮乃超認真地給魯迅作介紹。魯迅聽后表示認可。突然,魯迅問道:“為什么發起人里沒有郁達夫的名字?”夏衍沒有吭聲。之前,籌備小組討論到郁達夫時,鄭伯奇與錢杏認為,左聯成立郁達夫理應是發起人之一。夏衍很同意他們的意見。在日本時,夏衍曾是郁達夫的崇拜者,他還學著郁達夫的筆調寫過小說。回到上海后,他與郁達夫也常有來往。但夏衍認為自己本不是文藝界的人士,不好直接表態同意,但參加討論的也有人認為郁達夫“意志消沉,情調灰色”。所以,當時的草擬名單把郁達夫從發起人中劃去了。

現在魯迅問起這事,夏衍為自己當時在討論時沒贊成正確的意見,心里感到有些慚愧。馮乃超趕緊解釋說:“郁達夫最近情緒不好,老朋友找,有時也不見。”魯迅從夏衍的表情和馮乃超的回答中看出此事的端倪,他有些不以為然地說:“達夫消沉,那是一時的情況。我認為他應當參加。他是一個很好的作家。”

夏衍和馮乃超當即表示:回去后,他們馬上去找郁達夫,征求他本人的意見。魯迅聽后也表示贊成。

談完正事,魯迅心情很好,他又與夏衍、馮乃超閑談了一陣。在閑談中,魯迅還為他們講了紹興的一些笑話。其中說兩個農民,一個說皇帝這么有錢,這么舒服,不知怎么過日子的。另一個很有把握地回答:皇帝的生活嘛,一只手元寶nian nian(捏捏),一只手人參jia jia (嚼嚼)。最后兩句話,魯迅完全是用紹興方言講的,聽起來特別有趣。他說完后,夏衍和馮乃超一起大笑。

很快,夏衍便將魯迅的意見帶給籌備小組的其他成員。大家都同意按照魯迅的意見辦。

于是,2月下旬的一個雨天,夏衍和陶晶孫一起去看望郁達夫。當時,郁達夫正病臥在床上。夏衍簡單地介紹了籌組左聯的情況,并邀他參與發起。

郁達夫看著夏衍、陶晶孫誠懇的面容,很真誠地說:“你們要我參加,我就參加吧。不過……我正在‘冬眠’,什么事情也做不了。”說完后,郁達夫對著夏衍苦笑了一下,一副抱歉的神情。

在夏衍等人的努力下,很快左聯成立所需要的各項準備工作基本完成。最后,就剩下左聯成立大會開會地址的問題。經過充分協商,籌委會最終選中了中華藝術大學。中華藝大除具備地理環境和自身條件外,還有一點就是它離魯迅的住所景云里很近。

經過充分準備,中國左翼作家聯盟最終決定在1930年3月2日召開成立大會。

對于3月,夏衍滿懷著喜悅和憧憬。他曾這樣描寫道:

3月來了!——充滿了歡喜和希望,我們擁到街頭去吧!周圍還是很冷,但是正在萌芽的新綠,已經報告我們,春天已經到了目前。稚嫩的新芽,變成了翠綠的葉子,她,——已經沖破了長時間重壓著的灰色的地殼,已經接觸著料峭的春風。

3月1日下午,夏衍陪著潘漢年等人一起又仔細地察看了中華藝大會場的情況。從北四川路到竇樂安路的交界,到藝大二樓的進口處,直到全校的房間,夏衍等人都作了仔細勘查。甚至有幾個門可做出口,有沒有后門,經過后門可以從哪條路安全離開,他們都作了周密安排。同時他還告訴夏衍,從北四川路到中華藝大門口,一路都有安全布置。

1930年3月2日下午,中國左翼作家聯盟成立大會在中華藝大隆重舉行。參會正式代表有魯迅、夏衍、潘漢年、馮乃超、陽翰笙、馮雪峰等40多人。

會場設在中華藝術大學底層右邊常馬路的一間長方形大教室中。教室前面是塊大黑板,黑板之前有一個小平臺做了主席臺,原來教室內的課桌都已移出,參加會議的人都坐在咖啡色的長板凳上。因到會的人多,教室的兩旁還有一些人站著,連主席臺旁也站著不少人。他們中有工人糾察隊員,也有一些是事先得到消息趕來的藝大學生。

下午2 點左右,夏衍估算了一下與會的人數,有些代表,像郭沫若,此時遠在日本,不可能趕回來開會:還有蔣光慈、葉靈鳳、杜衡、郁達夫等,則遲遲不見身影,看來也不會來了。夏衍和魯迅、潘漢年、錢杏交換了意見,決定準時開會。

大會開始后,第一項議程是由代表們舉手表決,推舉魯迅、夏衍、錢杏三人為主席團。隨后由馮乃超、鄭伯奇報告左聯籌備經過;接著,則由“中國自由大同盟”代表潘漠華和魯迅、田漢、彭康、陽瀚笙等人分別致辭。

魯迅作了題為《對于左翼作家聯盟的意見》的發言。

魯迅的講話,尖銳有力,語重心長,充滿了現實主義的、懇切的批評與自我批評精神,引起了強烈震動。

1938年初,夏衍與茅盾(右一)、潘漢年(中)在廣州

下午4 點,大會開始左聯常委選舉。最終,夏衍得票最多,他在7 個候選人中排名第一,接下來是馮乃超、錢杏,然后是魯迅、田漢、鄭伯奇、洪靈菲。周全平與蔣光慈是候補執委。

當宣布選票時,夏衍有些不好意思地望了魯迅一眼。魯迅卻很大度地一笑,毫不介意。

選舉完畢后,代表們開始向大會提案,計有十七項之多。主要有:組織自由大同盟的分會、發展左翼文藝的國際關系、組織各種研究會、與各革命團體發生密切關系、發動左翼藝術大同盟的組織、確立各左翼雜志的計劃、參加工農教育事業等。提案通過前,先由夏衍和錢杏將題目寫在黑板上,然后以舉手的方式一一通過。

成立大會總共進行了5 個小時,直到晚上7 點才在低沉又熱烈的歡呼聲中,宣告結束。

左聯成立后,在黨中央的領導下,夏衍等人積極團結一切革命作家,他們以魯迅為旗手,以馬克思主義文藝理論為指導,對于“新月派”“民族主義文藝運動”“自由人”“第三種人”及“論語派”等的資產階級文藝觀點,開展了有力批評,對國民黨反動文藝政策,進行了堅決的批判與斗爭。正是在左聯的堅強領導下,中國的左翼文藝運動取得了巨大成就。一方面左翼作品大量涌現,魯迅的《故事新編》以及他和瞿秋白的雜文,茅盾的《子夜》《林家鋪子》《春蠶》,蔣光慈的《咆哮了的土地》,丁玲、張天翼、葉紫等人的小說,田漢、洪深、夏衍等人的劇作,左翼進步詩人的詩歌,這些作品都以其思想藝術的新拓展,在廣大讀者中產生了廣泛影響。另一方面在左聯的培養下,沙汀、艾蕪、葉紫、周文、蔣牧良、艾青、蒲風、聶紺弩、徐懋庸等一批文學左翼作家紛紛涌現。他們的出現給中國文壇帶來許多生氣勃勃的作品,成為20 世紀30年代文壇上活躍的力量。

夏衍根據茅盾小說改編的影片《春蠶》劇照