礦產資源開發對周圍環境影響及改革措施

劉 暢

(甘肅省地礦局第一地質礦產勘查院,甘肅 天水 741020)

我國是一個礦產資源豐富、礦山資源產出量大的礦產國家,截至目前,我國的礦產資源開發及賦存量位居全球前三。自我國建國初期到目前,市場對于礦產資源的開發一直呈現大規模掠奪趨勢。此種對礦產資源超強度開發行為雖然為市場經濟與行業發展建設帶來了一定益處,但與此同時,在開發礦山資源過程中所帶來的生態環境問題也不容忽視[1]。由于過度開發礦山,我國基本上已走上了一條粗放式、以犧牲環境為代價的經濟建設路線。無論是礦區或礦山周圍的環境,均受到了均由于開發受到了污染,并且這一污染源已經成為了當下社會生態環境污染的重要源頭。隨著我國生態環境可持續發展政策的提出與社會全面小康社會建設的不斷投入,市場對于礦產資源的需求也呈現不斷增加的趨勢,但與此同時,環境壓力與資源開發之間的矛盾也愈發凸顯。為了解決社會此種供需不平衡的問題,本文將綜合我國礦產資源的賦存現狀,開展礦產資源開發對周圍環境影響的研究。并根據循環經濟政策,提出在開發礦山過程中解決環境問題的相關措施,實現對環境友好社會建設工作的進一步推進,加大對資源開發中環境問題的重視,解決環境的現有矛盾。

1 礦產資源開發對周圍環境影響

1.1 “三廢”問題

據統計,截至去年年底,我國由于礦產資源開發工程造成的三廢問題已嚴重影響到了我國經濟的均衡發展。僅開采煤礦產出的工業廢氣已超過四千億立方米,這些廢氣中有害氣體超過一百萬噸。同時,在進行礦產資源開發過程中,會無法避免的產生一些廢水問題,包括坑水、冶煉金屬廢水、尾礦池水等,取樣在實驗室中檢測,發現這些廢水均表現為酸性,并且含有大量的重金屬有害元素,對區域水資源造成了嚴重的影響[2]。以某礦區為代表,對其進行勘察研究。具體如下。

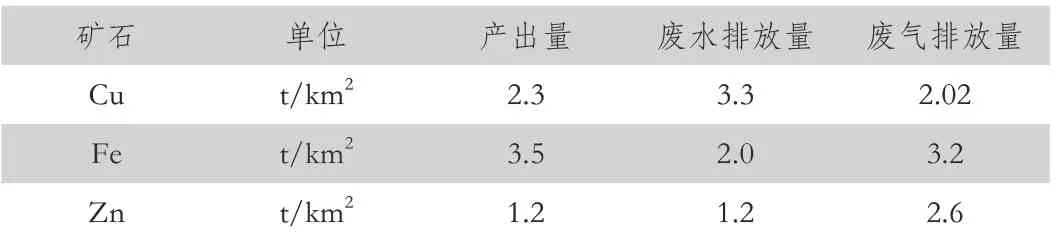

表1 礦石產出量與排放量

除上述表1 中所述信息,在開采過程中產出的工業廢渣量同樣驚人,具體包括尾礦、廢礦、煤礦等。盡管有關單位已認識到了三廢問題對環境造成的污染,但固體廢渣存儲量仍呈現逐年增長的趨勢。

1.2 地面變形

由于市場對礦產資源的過度開發,導致部分礦山底部被掏空,熔巖呈現塌陷趨勢。根據市場統計數據,已有超過一千個地區的大型礦山已出現顯著的塌陷趨勢,塌陷覆蓋范圍超過五萬公頃,我國由于開發礦山導致的地面經濟損失已超過上千億元。并且在采礦過程中,極易誘發礦震,由礦震引發的尾礦庫安全事件,已成為了影響生態環境均衡發展的關鍵元素之一。總之,無論是礦體坍塌或是由其導致的礦山泥石流,均嚴重的影響到了人們的生命與財產安全,甚至一些地區受到礦山開采的影響,已達到了經濟發展瓶頸。

1.3 土地沙漠化

開發礦產資源不僅會導致土地沙漠化,同時也會造成區域賦存的水土流失[3]。以鄂爾多斯東勝礦區為例,該地區由于過度開發礦產資源,造成了超過四萬平方公里的土地呈現沙漠化趨勢,占地區整體地區面積的百分之八十。同時,在開采過程中,不規范使用開采設備會造成土壤污染,影響水體均衡。這些問題已經嚴重的影響到了區域生物的生存條件。

此外,在礦山周圍的長期裸露的植被也遭受到了破壞,嚴重情況下,甚至會造成周圍人員傷亡,不僅對區域經濟發展造成影響,同時也引發了嚴重的生態環境問題。

2 礦產資源開發環境問題的保護現狀

對環境造成關鍵影響的廢水主要包括酸性水、含鹽水、金屬廢水、礦物質廢水等。為了降低三廢對周圍環境的影響,有關單位提出了引進新型開采設備、改良資源開發工具、提高資源利用率等措施。

近年來,礦山工程的發展已呈現多元化趨勢,不僅實現了單向治理到綜合整治的轉變,同時對工業廢水與礦產資源的復用率均呈現顯著的提高。并且,從廢氣廢水中提煉的價值物質已初見成果[4]。盡管如此,我國礦產資源開發過程中仍存在一些問題,例如,對廢水、廢氣、廢渣的處理力度仍不足,據統計,有超過百分之三十的廢渣未經過處理便直接排放;綜合治理水平仍相對較低;在治理環境過程中,對水資源的節約工作尚顯不足。

此外,我國對于酸性水的處理已取得了較高的成績,例如,國家在對廣東硫鎂礦整治過程中,投資超過九百萬元,已建成五處廢水處理站點[5]。采用向站點中投入石灰石的方法,將酸性水與強堿物質進行中和,每處站點的廢水日處理量可高達六千萬噸,處理后排放的廢水已可滿足國家廢水排放標準。

3 改革措施

3.1 建立礦區生態復墾機制

為了降低礦產資源開發對周圍環境的影響,有關單位提出了建立礦區生態復墾機制的方法,由地方環保局或生態環境保護協會組織,利用現代化科學技術對開發的礦山進行修復與治理,最大程度上還原區域的生態環境[6]。例如,引進“3R”技術,將開發過程規范化、開發資源循環化、開發實施減量化。

同時,制定嚴格的周邊環境復墾標準,解決我國當下修復工作中重數量輕質量的問題。例如,在礦產資源開發周邊地區進行植被修復;在水污染破壞嚴重的區域進行水資源治理;將礦產資源開發范圍降低是最小限度;按照受影響周圍環境的特征,對土地生產能力進行修復;降低土地資源內的酸性物質、有毒物質、有害物質或可能引發火災的元素金屬含量;在規定時間內種植樹木植被等。

在此基礎上,根據我國生態環保部門的有關條例要求。在采礦過程中,應盡量降低對周圍魚類生物、野生動植物等有價值生物的損害;降低空氣中粉塵金屬氣體的含量;修復表層土資源等。除此之外,對于所有露天采礦的地區,應對其進行及時的回填、壓平與夯實處理,從而確保土地資源在最大限度上保持其原有輪廓。

3.2 設立礦區修復保障資金

在上述工作的基礎上,應加大對周圍環境建設的資金投入。例如,加大對開礦設備的資金投入、加大對基建投資的關注程度等。并根據目前礦產資源開發工程的施工現狀,建立下述幾個方面的專項資金庫。包括廢水、廢氣、廢渣凈化設備;空氣除塵設備;除雜降噪設備;綠化設備;防輻射環保設備;周邊環境生態治理監測設備等。

此過程中,由地方生態主管單位與合作企業籌備資金,根據經濟的客觀條件與建設過程的實際要求,建立礦區修復保障資金。并樹立“環保問題并不是由政府買單”的認知,要求市場內多個生產單位與工農企業共同參與到周圍環境治理的工作中,使治理工作的開展有充足的資金作為支撐。

此外,應在礦山工程內全面貫徹“一處資源、多處市場”的發展戰略,對于不同礦區的資源開采,可采用市場競標的方式,鼓勵不同礦山企業參與到對資源的競爭過程中[7]。并由地方政府參與招標過程。嚴重抵制高耗能、高污染的企業參與競標,并杜絕初級礦產資源在市場的出口,鼓勵新型低耗能、低污染的企業開發資源。從而加快傳統礦產行業的改革,緩解礦產資源開發對于周圍環境造成的壓力。

3.3 加強對礦山周圍環境保護的立法

目前我國出臺的大多數相關礦山工程的法律內容,僅包括對礦山開采中三廢問題的治理,而對礦山工程中其它環境問題的關注程度仍較低,因此現下發行的法律制度中應對傳統內容進行拓寬與補充。

例如,以區域經濟建設為依據,按照地方國土開發與整治原則,參照礦區環境治理標準。制定《礦產資源周邊環境保護與規范化治理條例》等文件,并將制定的文件上傳至國家保障單位,由有全國行政主管單位對文件內容進行審核,審核通過的文件即可投入市場落實。通過執行文件相關內容標準,做到對礦產資源開采過程中對周邊環境問題的有效解決,從而提升礦山開采工作行為的規范化程度。

4 結語

由于礦產資源過度開發所帶來的環境問題,已成為了社會生態環境污染的重要源頭。因此本文從多個方面開展了礦產資源開發對周圍環境影響的研究,并根據我國國情與相關政策內容,提出了對應的改善環境解決措施。總之,解決此類問題是一項工程量較大的工作,利用礦產資源為我國經濟建設提供資金支持,固然是較好的選擇,但與此同時,也不能忽視環境污染所帶來的問題。因此,在后期礦山資源開發項目中,應將環境保護問題置于首要位置,在確保對生態環境無過多影響的前提下,可適當的開發礦山資源,并合理的利用資源建設市場,避免由于環境問題對我國市場經濟的發展造成抑制作用。