反家暴的全球化版圖

楊揚

從上世紀60年代開始的第二次女權主義運動,令女權主義藝術影響了社會文化態度,不僅建立了新興藝術世界,而且還改變了女性的日常社會交往方式。

“家庭暴力”對于現代人來說已經不再是陌生的詞匯。早在1993年,聯合國《消除對婦女的暴力行為宣言》就對“家庭暴力”做過明確定義:“(包括但不限于)在家庭內發生的身心方面和性方面的暴力行為,包括毆打、對女童的性凌虐、因嫁妝引起的暴力行為、配偶強奸、陰蒂割除和其它有害于婦女的傳統習俗、非配偶的暴力行為和與剝削有關的暴力行為。”同年,聯合國在《應對家庭暴力策略:資源手冊》中敦促世界各國將家庭暴力視為犯罪行為,這對全球的立法活動起到了極大的促進作用。

現在人們已經明晰,家庭暴力可能會發生在親密的伴侶(有可能是同性,也有可能是異性)之間,可能會發生在曾經是伴侶的人們之間,也可能發生在兒童和老人身上。家庭暴力有非常多的方式,它可能發生在肉體上、語言上、精神上,也可能發生在經濟方面、宗教方面、生育方面以及性方面。家庭暴力的程度不同,它有可能是輕微的脅迫,也有可能是婚內強奸或者是暴力性虐待……

這些看似是常識的認知,看似是常設的體系架構,是一代代人努力的結果。美國著名的社會學家、兒童虐待相關問題研究專家戴維·芬克爾霍曾經提出這樣的觀點:一個地區對性虐待問題至少要經歷三個階段,“第一階段,人們對這個問題的認知和關注不夠,存在忽略和否定;第二階段,認識階段,人們高度警覺,通過運用常規模式和生動案例教育人們;第三階段,人們開始著手解決問題。”歐美的反對家庭暴力相關運動,正是完整地經歷了這樣的階段。

英國:女權運動和扭轉性的概念

上千年里,歐美文化中對于虐待妻子或者其他家庭成員的罪行并沒有足夠的認知。在古羅馬,父親可以合法地殺死自己的孩子,或者將其轉賣為奴。在中世紀的文藝作品中,男人毆打妻子的插畫和故事屢見不鮮,這個時代也被人稱作“棍棒的黃金時代”。一直到18世紀,許多法律系統還賦予丈夫毆打妻子的權利。英國法律有“拇指法則”,也就是允許丈夫用不超過拇指粗的棍棒毆打妻子,匪夷所思的是,這個法則的發明者是英國法官弗朗西斯·布勒爵士——他因此得了一個“拇指法官”的外號。甚至到了19世紀,法國諷刺漫畫家約翰·格蘭德維爾在他的《箴言》一書中還公然宣稱:“愛得深,打得重。”唯一的例外,可能是1641年的美國馬薩諸塞灣移民者的一個自由機構,它發布宣言說,已婚女性不應該受到丈夫對其身體施展的暴力行為。

19世紀后半葉,女權運動開始興起,這是反家暴運動史上的關鍵轉折點。婦女取得了政治上的投票權后,開始關注就業、教育、公共和私人生活中的平等。相應地,伴隨著民意的變化,英美等國開始在立法方面做出修正,禁止丈夫毆打妻子,同意受虐的妻子和丈夫離婚,并給予她們在訴訟和財產分割方面的權利。

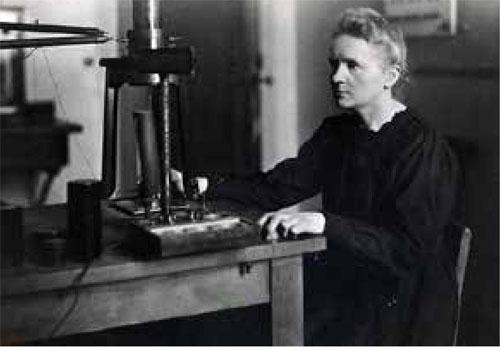

波蘭裔法國物理學家瑪麗·居里,作為在科學領域的杰出女性,曾獲得1903年諾貝爾物理學獎,以及1911年諾貝爾化學獎。

1970年美國女性擁有選舉權50周年,女權運動再次提出墮胎、生育控制、停止戰爭等,這成為第二次女權運動的主要問題。

萊斯利是一位有經驗的主講人,她所策劃的主題演講鼓舞人心,幫助人們克服、平衡工作和生活中的困難。

概念和定義的明確,往往是問題解決的關鍵點。Domestic Violence(家庭暴力)這個詞組,以前是“國家內亂”的意思。1973年,一名叫杰克·愛施禮的男爵,在英國議會的一次演講中把“家庭暴力”(Domestic Violence)這個詞組用來形容發生在家庭內部的暴力,從而賦予它真正的現代語境中的概念。愛施禮自己出身于勞工階層,曾經長期擔任下議院的國會工黨議員。因為一次醫療事故他徹底地失聰了,卻因此成為了長期關注殘疾人、弱勢群體權益的政治家,在英國廣受尊重。伴隨著名稱的確立和各類組織和個人的努力,英國在接下來的數年內,連接通過和修改了《反性別歧視法》《反家庭暴力法》《家庭法》等法律,建立了對家暴受害者進行保護的體系。

如今,英國政府和非政府組織已經構成了一張緊密的網絡。政府致力于通過司法系統對待暴力和虐待行為;非政府組織以更加靈活的方式來解決家庭暴力的問題。從預防、保護到支持,英國的警察、社會服務、住房服務、衛生服務和法律專業內的人士聚集并共同努力,建立從上到下的應對家庭暴力的系統。

美國:家庭暴力的三個階段

在美國,“運用常規模式和生動案例教育人們”這一階段發展得較為充分。許多經歷過家暴的女性選擇寫下自己的故事、呼喚社會關注的同時,也相互鼓勵。作家、婦女權利倡導者萊斯利·摩根·斯坦納就是其中一位。她出版于2009年的自傳《瘋狂的愛情》一經推出,就在《紐約時報》暢銷書排行榜上盤踞了三周時間,此后,讀者們源源不斷地從這本書里感受到了力量和勇氣。

萊斯利在她著名的“TED大會”演講中揭示了一個家庭暴力的秘密:“為什么家庭暴力的受害者不離開?”她用自己的親身經歷回答了這個疑問。

萊斯利首先跟廣大女性分享了一個事實:無關種族信仰、收入和教育水平,家庭暴力可能會發生在每個人身上,她自己就是一個例證。和人們的普遍印象相比,萊斯利實在不像是一個家庭暴力受害者。她受過良好的教育,在哈佛大學取得了英語學士學位,還有沃頓商學院的工商管理碩士(MBA)學位,22歲大學畢業之后到了曼哈頓,第一份工作是在雜志社當編輯和撰稿人。

萊斯利在紐約的地鐵上遇到了一個畢業于常春藤盟校、在華爾街做銀行工作的精英男康納。康納聰明又幽默,長得還帥,非常討人喜歡。接下來,他開始了自己家庭暴力計劃的第一步——引誘和迷惑受害者。康納不斷地對萊斯利強調說自己多喜歡她。慢慢地,萊斯利覺得自己在這段關系中是強勢的一方,兩個人之間建立起了一種奇特的相互信任的氛圍。

家庭暴力的第二階段是“孤立受害者”。萊斯利說,孤立的步驟往往從非常溫和的地方開始。具體到她自己的故事就是,一個周五的晚上,康納回到家,告訴萊斯利說自己已經辭職了,因為“萊斯利讓他感到無比的幸福和安全,所以他不再需要用華爾街來證明自己。”雖然萊斯利熱愛自己的工作,也不愿意離開紐約,但是為了“靈魂伴侶”,她做出了犧牲,辭掉工作,跟康納一起離開了曼哈頓。

單純的萊斯利以為自己陷入了瘋狂的愛情中,卻不知道自己懵懵懂懂地走進了一張精心編織的,控制她身體、心靈和經濟的大網——家庭暴力模式的第三階段就是“用暴力威脅受害者”。

萊斯利和康納搬到了新英格蘭小鎮之后,康納買了三支槍,一支放在車子后備箱里,一只放在枕頭下面,第三只放在口袋里。他對此解釋說,小時候自己受過許多精神創傷,所以需要用槍來保持安全感。實際上,槍是一個明顯的信號,但萊斯利并沒有意識到自己處在危險的邊緣。很快,康納露出了自己暴力的一幕:婚禮前5天的時候,康納突然因為一件小事爆發了,他用雙手死死地掐著萊斯利的脖子,一次一次地把她的頭往墻上撞。

家庭暴力遠遠超過身體上的暴力,它往往是無聲的,甚至看不到身上的傷痕。

雖然發生了可怕的事情,但萊斯利相信自己以后能幸福地生活,這一方面是因為她認為兩個人非常相愛,另一方面,也因為康納表現出了巨大的悔恨。萊斯利相信丈夫以后不會再傷害他,但是她錯了。從蜜月開始,她就一次又一次地被丈夫毆打。康納曾經用上膛的手槍指著萊斯利的頭,把她從樓梯上推下來,并且威脅殺掉他們的狗。康納曾經在高速公路上拔掉車鑰匙,在萊斯利面試之前把咖啡粉從她頭上倒下來。兩年半的婚姻生活之中,萊斯利每周都會被打一到兩次。萊斯利雖然是一個知識分子,但是她對于家庭暴力所知甚少,這是她沒有及時離開的重要原因。當時,她沒有清晰地認識到自己在遭受家庭暴力,她只是認為自己是一個非常強大的現代女性,而丈夫備受困擾,需要自己的拯救。

在演講中,萊斯利分析了一個問題,自己為什么不離開這個讓她感到傷心和痛苦的關系?痛定思痛之后她這樣回答:受虐者最清楚,離開施虐者是多么的危險,因為家庭暴力的最后一步就是:殺掉她。萊斯利告訴觀眾,僅就美國的女性來說,每三名女性就有一個曾經是家庭暴力的受害者或者潛在的目標。有超過70%的家庭暴力引發的謀殺發生在受害者和施虐者關系結束之后。

萊斯利最后決定離開,是因為康納殘暴地毆打了她,這突破了自己能夠承受的極限,她終于打破了沉默,向所有的人求助。幸運的是,警察、鄰居、朋友、家人給了她幫助,使她脫離了婚姻,開始自己新的生活。

萊斯利說,人們傾向于將受害者描述成作賤自己、自作自受的人,但是,生活遠非如此簡單。遠離暴力只能靠打破沉默,因為虐待只能活在沉默中。萊斯利說,每個人都有能力制止家庭暴力,只需要點亮星星之火,讓大家理解家庭暴力的秘密,將虐待曝光,才能幫助幸存者重新找回未來。

澳大利亞:最危險的時刻

據澳大利亞家庭暴力預防中心的數據,在澳大利亞,大約有25%到31%的殺人犯,其罪行都和家暴有關系。另一組數據是,平均來說,大部分的女性在受虐關系中會努力嘗試5到7次,最終才能成功而永久地離開施虐者的控制。針對反家暴活動,澳大利亞在近年來也進行了卓有成效的努力。許多媒體參與進來,對于家暴進行過細致的分析。《衛報》采訪了一些經歷過家暴的女性,用她們的故事向公眾提出警告:在具有家暴行為的兩性關系中,最危險的時刻就是受虐者想要離開虐待關系的時刻,因為這個時候施虐者往往已經動了殺心。

一位叫瑞雅·阿特馬爾的女性分享了自己的故事。20年前,她丈夫在她身上澆上了松節油,并點燃了火。在醫院接受救助的時候,瑞雅才意識到自己遭受了什么。在家人、救助機構、警察和社工的幫助下,她脫離了婚姻。現在,瑞雅在澳大利亞西部的一家社會支持機構工作,為婦女和兒童提供緊急支援。

瑞雅回憶說,在她被縱火焚燒之前,家人和朋友一直不知道自己在遭受什么,因為前夫對親友們把兩個人的關系描述得非常好,這給瑞雅的親友造成了一種假象,認為他們過著近乎完美的生活。前夫從來不讓瑞雅單獨和別人在一起,所以,瑞雅沒有辦法把自己所遭受的家暴告訴別人。因為瑞雅自小性格外向,所以大家也不認為她會隱藏自己的痛苦。瑞雅回憶說,自己之所以沒有離開前夫,是因為有很長一段時間內,對方一直對她進行精神控制,不允許她離開家,不允許她去上學,也不許她找工作。他還耀武揚威地說,自己可以對妻子“想干嘛就干嘛”。當時,瑞雅處在信息封閉、孤立無援的狀態,她根本不知道警察會在意這些事,甚至可以介入進來——“如果我早知道我有選擇的話,我早就離開他了。”

瑞雅因為燒傷被緊急送醫的時候,前夫一直“陪伴在側”,甚至連探訪的社工都企圖監視。社工請他離開,前夫卻堅持從病房外面的玻璃窗下往里窺探。幸運的是,社工富有經驗,把窗簾拉了起來,然后揭開了瑞雅受虐的秘密。在社工和警察的幫助下,瑞雅的孩子被送給她母親照管,丈夫也被判刑12年。

回顧往事,瑞雅建議說,受虐女性在離開之前,要盡量做好準備,制定安全措施和計劃,明確可以求助的資源。但她強調,想改變這種狀況,最重要的責任在于整個社會和社區。“只有全社會行動起來,才能創造安全的環境,使女性更容易離開困境。”

法麗安娜·李在2014年的自傳《雕刻一片天堂》中講述了自己的故事。法麗安娜有一份體面的工作,她是一名稅務會計師,和前夫在一起過了18年。在婚姻生活的頭半年,什么事兒也沒有發生。半年之后,事情慢慢起了變化。剛開始是語言暴力,漸漸發展到肢體暴力,最后,丈夫肆無忌憚,甚至在孩子面前對她施暴。法麗安娜錯誤地認為,自己和丈夫維持婚姻關系對孩子有利,她絲毫沒有意識到,目睹了家暴的孩子自己實際上也在經受著同等的家暴。曾經有一位同事發現了法麗安娜的處境,并試圖幫助她,因為當時,法麗安娜身上傷痕累累,已經無法掩飾,但是,法麗安娜沒有接受同事的幫助。她一度想自己掙扎出來,但沒有成功。最終,因為一次分歧,丈夫在半夜里把法麗安娜和孩子們從房子里趕了出來,這才導致法麗安娜的遭遇大白于天下。

在美國,常年有不少家庭因為各種政策或者社會因素的干擾,造成父母被驅逐出境,但孩子卻留了下來,這無疑也屬于一種暴力形式。

法麗安娜說,當你處在一段長期的暴力關系中的時候,你會失掉自我,相信灌輸給自己的謊言,不相信依靠自己的力量能夠過一份獨立的生活,最終,受害者將陷入無盡的惡性循環,從而感覺不到任何自由。法麗安娜說,在一份暴力關系中,施虐者會企圖讓受害者認為自己反應過度,以此換來受害者的愧疚感,從而讓這段不正常的關系得以延續。法麗安娜鼓勵受虐婦女們勇敢站出來尋求幫助。但她也強調說,沒有外界的幫助,單靠受害者本身很難擺脫困境。法麗安娜特別呼吁外界對受虐者本身進行關注:“如果有人關注到了有些女性在受虐的話,請記錄下細節,以便在將來幫助她們。”

愛爾蘭:一段漫長的旅途

愛爾蘭是一個很小的國家,只有400多萬人口,但是,家庭暴力援助機構就有約40個。走在街頭,反對家庭暴力的海報隨處可見,它們以引人注目的照片、觸動人心的文字,呼喚人們對于家庭暴力的警覺,并提供求助的相關信息。最觸動筆者的廣告貼在女廁所里,只有你進入狹小的隔間再關上門,才能看見它們。這不能不讓人為貼廣告的人的細心與周到而感動:只有充分考慮受虐者的心理和處境,才能這樣在細微處考慮周到。

愛爾蘭的反家暴運動幾乎和英國是并行的。當愛施禮男爵在英國議會進行呼吁的時候,英國的鄰國愛爾蘭也開始關注被家暴婦女,多年的發展之后,救助工作頗有成效。近日,筆者采訪了愛爾蘭成立最早、規模最大、網絡和服務最全的全國性婦女援助組織“婦女救助會”。婦女救助會成立于1974年,口號是“聆聽、信任和支持”,致力于救助受虐的女性和兒童,最終達到停止家庭暴力、使婦女和兒童的生活變得更加安全的目標。筆者從其發展歷程中,理出了一條具有普遍性的路徑。

首先,從先鋒人物的努力開始,逐漸啟迪民智,贏得大眾的認可。愛爾蘭的家暴史存在已久,在英國的社會運動開始不久,一些飽受家暴的女性因為在本國得不到幫助,不得不越境去英國尋找生路。當時,一名叫努阿拉·芬奈爾的女經濟學家和政治家注意到了這個趨勢,因此在愛爾蘭最大的媒體《愛爾蘭時報》上撰文呼吁,在本國建立婦女避難所,彌補相關政策和救助體系的缺失。在接下來的幾年內,援助組織的工作進展并不順利,雖然有立法但沒有實施,經費極為緊張,人手也非常有限,但是婦女權益工作者沒有退縮。

其次,在平臺(?)時期堅持拓展項目。1986年,救助會在一處收容所開展了藝術類的心理治療項目,用藝術的關懷和熏陶幫助女性從家庭暴力的陰影中走出來,認識自身、認識世界、認識兩性關系,以期恢復受害者的健康人格,此舉效果良好。婦女救助會特別注意培養人才,因為據研究顯示,當訓練有素的員工妥當地回應家庭暴力事件的時候,女性更容易敞開心扉,揭示家暴的真實原因。在成立不久,它就聯合了各個機構,比如醫療和執法機關,對其員工進行培訓,它還特別注意在新招募的警察中開展培訓。救助會還注意在和受害者有直接接觸的“一線接口”布置力量,比如,在愛爾蘭最大的醫院建立長期的救助項目。

然后,借勢而為,建立全國性的救助和支持網絡。1992年,婦女救助會在愛爾蘭全國設立免費求助熱線,給受虐女性提供信息和支持,此后,漸漸增加了“一對一”支持和“法庭陪伴”服務,給受害者提供更具針對性的幫助。為了擴大公眾的認知,婦女救助會在媒體方面也開展了持續的宣傳工作。他們在劇院中演出節目,在遍布全國的公交車身上進行宣傳,聯絡電視臺進行報道,資助各種研究項目的進行和出版。經過多年努力,求助女性數量明顯上升,整個社會對于家庭暴力的討論已經進入深入和廣泛的層面,可以從一些諸如“濫用網絡”等小切口去關注家庭暴力的內容。婦女救助會還注意培養青少年的意識,在高中生中間開展活動,幫助他們了解對人際關系的期望,以及關系中的暴力與非暴力因素,以“防患于未然”。它還在高等教育和研究機構設計和開展各種各樣的課程和培訓項目,培養更多的專業人才,應對層次更為豐富的問題。

再次,尋求立法的保護。1996年,愛爾蘭通過了《反對家庭暴力法》。此后的一些年,婦女權益組織在常規工作之余,聯合工會,在政治家中進行游說,謀求政策支持。他們發布《終止家庭暴力宣言》,注重吸收美國等法律專家和實踐的經驗,促進相關法律的修改和完善,比如,把同居者、父母和兒童也列入家暴的受虐救助對象。最終,通過法律的效力,讓反對家暴有了強有力的保障。

目前,婦女救助會的工作仍然在有條不紊地開展。它注重救助女性,更注重給她們提供重返社會的通道。通過就業方面的幫助,使得受家暴的女性可以進入到學習或者工作崗位之中,最終重返正常而健康的生活。在本地化工作進展之余,他們還在網站上提供愛爾蘭語、英語、法語、西班牙語、俄語、中文、阿拉伯語、波蘭語版本,幫助愛爾蘭的移民婦女免遭家暴傷害。

印度和墨西哥:力所能及,從小處做起

和歐美相比,亞洲和拉丁美洲的婦女運動進展較為緩慢,但是,印度和墨西哥也呈現了一些積極的因素。

“榮譽處決”是一個駭人聽聞的詞,但在印度,這并不鮮見。從歷史發展來看,印度的女性地位發生了很大的變化,特別是在東印度公司和英國統治時期,許多旨在改善的法律得以實施,女性的權益也受到憲法的保護,但是,印度的家暴并不鮮見,源于婚姻的“榮譽處決”“榮譽謀殺”就是一個種類。

雖然早在1978年,印度政府就下令禁止包辦婚姻。然而,在印度很多地區,青年人的婚姻仍然由父母包辦,父母們基于門第、種姓等標準為子女挑選配偶,兒女自己沒有選擇的權利。如果有青年企圖擁有跨種姓的婚姻,他們會被視為大逆不道。低種姓者若想“高攀”,更會遭到保守分子的嚴厲阻止,輕則被關禁閉、家暴,重則被施以私刑,乃至以“維護家族名譽”的罪名而被“榮譽處決”(以私刑處死),這種現象在印度北部地區尤為嚴重。

英國《每日電訊報》曾經報道過一起悲劇:妻子是軟件工程師,丈夫是銀行職員,兩個人本來十分般配。可是,因為丈夫來自低種姓,遭到了妻子家族的齊力反對。兩人私奔結婚之后,當地保守勢力懸賞5萬盧比(近5千人民幣)買丈夫的命, 20萬盧比買這對夫婦的命。最終,丈夫被捉住之后遭到殺害,妻子也受到了懲罰。

根據官方報道,印度每年發生的“榮譽處決”可能有上千例。但是據來自民間的數據,這個數字可能是每年上萬例。2010年7月,一個叫哈什的大叔成立了一個秘密的組織“愛情突擊隊”,以保護情侶,反對“榮譽處決”。“愛情突擊隊”總部在德里,在班加羅爾、海得拉巴、晨奈、加爾各答、孟買和賈達普等城市都有分部,成員有記者、商人、律師和人權活動家。這個組織致力于為尋求庇護的年輕情侶提供住處、法律援助和保護,使他們免遭“榮譽處決”甚至自殺的厄運。

這個組織每天要接到成百上千通電話,不過,他們的辦公地點是保密的,人們只能通過電話和網絡聯系他們。想求助的情侶打他們的電話或者在他們的網站上留言,經過判別之后,突擊隊員聯系求助人,選擇一個安全的地方見面,再輾轉把他們帶到庇護所,對他們進行必要的輔導(例如,教他們如何維護自己的權益,如何和警方打交道)。在合理合法的情況下,他們也幫助情侶們在市政機關登記結婚。

盡管困難重重,缺乏政策支持和資金來源,隊員的人身安全也受到威脅,但“愛情突擊隊”成立數年來已經成功幫助了數萬對年輕夫婦。

和印度相比,墨西哥的兩性平等程度也不容樂觀。據《社會科學和醫學》雜志的數據,在墨西哥的婚姻關系中,對婦女的家庭暴力發生率在30%至60%之間。2014年,墨西哥是世界上針對婦女的兇殺案率排名第16位的國家,自2007年以來,這一比率一直在上升,每一年都有數百名女性死于家庭暴力。據墨西哥國家統計局的報告,墨西哥的女性在就業人口中仍然處于少數和邊緣化的地位,收入甚至不到同一職位男性的一半。不過,墨西哥的有識之士仍然在竭力扭轉這種情況。

文藝界的努力非常突出。雖然男女極不平等,但墨西哥從來不缺少目光久遠的藝術家。以“國寶級”女藝術家弗里達為例,她一直以自傳性質的繪畫,向公眾傳達出女性強烈的生命意識。弗里達在畫作中夸張地描述自己的胡子,傳達出不屈不撓的生命力和平等意識,啟迪和鼓勵了一代又一代的女性。墨西哥著名導演阿方索·卡隆的《羅馬》獲得了2019年奧斯卡獎,這部影片以卡隆的童年記憶為藍本,講述了上世紀中期的一群女性的情感遭遇,引發了大眾對于女性平權問題的討論,這些都給墨西哥的反對家庭暴力運動提供了精神支柱。藝術家之外,大眾也積極參與進來,早在2005年的時候,墨西哥就拍攝了反對家庭暴力的短片,片中,一些墨西哥知名的女作家、女教授甚至女演員一起站出來,抵制家暴,呼吁男女平等。這些女性雖然受過良好的教育,在職業領域取得了很好的成就,但當她們眼睛紅腫、嘴角瘀青、臉上滿是傷痕地面對鏡頭的時候,震撼力還是很大的。

墨西哥的女權組織也一直在努力,20世紀90年代之后,活動尤為增多。現在,人們可以在墨西哥的街頭和公車站牌上看到相關的宣傳圖片,海報、廣告,它們都在呼吁人們反對家庭暴力,喚醒男性尊重女性的意識,讓女性脫離被拳腳相加時只能忍氣吞聲、不敢求助的困境。僅以2019年來說,首都墨西哥城就展開過各種形式和規模的集會。“三八”國際婦女節當天,墨西哥城的“反性別暴力游行”在聯邦警察和國家人權組織的護衛下舉行,來自各個職業、階層和地區的女性與志愿者高舉反對性別暴力和主張女性權利的標語,沿著主干道一路向前,引發了國內外媒體的大幅報道。