寒風吹不去

楊耀

母親快要不行了。

冥冥之中,母親反復說著三句話:“放水參田”“守好谷子”“不要打他”。親人們認為她在說胡話,其實,只有我知道,母親不是在說胡話,這三句話,深深地烙在了她的腦海里。

人的命脈在田。

上世紀80年代,土地下放后,各家各戶都有或多或少的糧田。因為我們老家水源不好,望天落雨為灌溉糧田,全村人民投工投勞修建了一個小型水庫蓄水,每年輪換著“推選”村上所謂有頭有臉的人負責管理放水,管理放水的人從收入中拿取提成作為報酬。每當天干時,全村三百多戶人家,幾乎家家都要放水灌溉糧田,水庫所蓄的水量有限,遠遠滿足不了所需。因此,放水需排隊,要先交錢開票,三塊錢一個鐘頭,開好票后再拿票去排隊放水,一家接著一家放,不分白天黑夜,直到把水庫放干為止。那時,家族大的人家,無論什么時候拿水票去,排隊都會排在前邊、排在白天,或者干脆就不去開票,晚上趁放水的人家不注意就偷偷挖開溝渠上的水口,截流別人家放的水,叫作“偷水”。單家獨戶的人家,就算你早早地去排隊,也是排在晚上,甚至排不上班口,反正是人家管水的說了算。排不上班口的也別發牢騷,否則,就是討打挨罵。于是,為了吃飯,為了過年、過節能吃上大米飯,排不上班口的也會在晚上去“偷水”。“偷水”的人也不傻,專偷那些勢力弱、人手少的人家。

父親雙目失明,我們兄弟姐妹五人,年齡又小,全靠母親操持,自然我們家放水排班大多都在晚上兩三點鐘,也是“偷水”的人盯著的最好對象了。母親說,還是她平時為人好,從不得罪人,才能排上班口,雖然是排在晚上,但排上總比排不上強。

輪到我們家放水時,母親就早早地把哥哥和姐姐從睡夢中叫醒,專門到溝渠上分頭守住某個水口,然后,母親就打著火把在將近兩公里長的溝渠上來回跑,查看每個水口。每次放水回家,母親都是全身濕透的,因為總是有人“偷水”,母親不得不跳到溝里去堵水,加之母親身材瘦小,很快,水淹到她的半腰之上。

幾個月后,稻子熟了,有的人家因為天干收成不好,就會去偷別人家的稻子。

那段時間,每天吃過晚飯后,別的人家都入睡了,母親就抱起一條麻布口袋,作為“鋪蓋”,扛上一把鋤頭,當成“武器”,獨自一人守在自己家的稻田邊,想讓稻子多長一天,更成熟飽滿一些。她常常是天作屋頂地作席,熬了一夜又一夜……來偷稻子的人認為母親是個女的,膽子肯定小,于是就學“鬼叫”來嚇她,又用點燃的香一晃一晃地假扮“鬼火”嚇她。母親站起來,大罵幾聲,幾塊石頭砸過去后,“鬼叫”聲沒了,“鬼火”也散了。母親說,有些晚上,夜深了,在那荒山野嶺里,會聽到野獸或夜鳥的叫聲,感覺陰森森的,讓人有些毛骨悚然,但怕也沒辦法,只能用鋤頭來敲打石頭,發出的聲音去驅趕深夜的沉寂。

“不要打他”是怎么回事呢?

母親3歲時,外公就離世了,外婆因為負擔重,就把母親寄養到一個遠房親戚家,每當她做錯一點兒小事,就會膽戰心驚的,一看到那家女主人拿著竹棍朝她走來時,她感覺自己身上的肉都像要垮了似的,但又不敢跑……

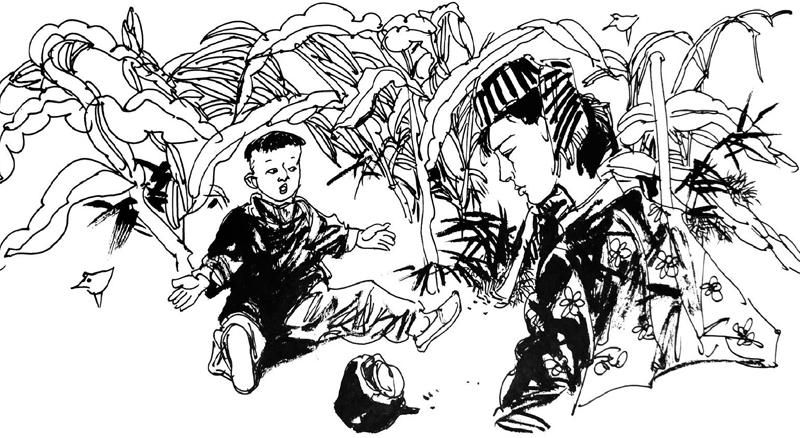

12歲那年,有一天,親戚家叫她去薅苞谷(給玉米松土鋤草),并要求母親帶上他家兒子一起去玩,那家兒子僅比母親小兩歲。為了不浪費來回走路的時間,好讓母親多點兒時間在地里干活兒,親戚家就用一個小砂罐裝上飯菜給母親帶到地里去吃。母親拼命地干活兒,害怕在天黑時完不成親戚家交代的任務。

正當母親饑腸轆轆準備吃午飯時,那孩子把砂罐弄翻了,砂罐從半坡上滾到坡腳,罐子破了,飯也沒了。母親用勺子輕輕地把地上還沒沾上泥土的飯菜舀起給那孩子吃了,然后自己沿著砂罐滾過的線路尋找可吃的飯菜……母親忍饑挨餓啊!天黑了,終于完成了親戚交代的任務。回到家,因為那孩子告狀,母親又挨了一頓打,理由是打破了砂罐,又沒照管好他家孩子,讓他家兒子挨了一天餓。

母親常對我說,她小時候是被打怕了的,叫我不要隨便打兒子。這就是母親死也不忘叮囑的“不要打他”!

經歷過苦難,母親的日子慢慢好起來。我參加工作以后,把母親從鄉下接到城里和我們一起生活,雖然日子不富裕,但我想報答母親。

母親依舊保持著節儉的習慣。每當我們飯后洗碗時,她就會急忙過來,趕緊把洗碗盆中的過濾罩取出,接著,在陽臺邊鋪上平時她收集好的廢紙,然后小心翼翼地把那些飯粒抖出來,均勻地分撒在廢紙上,把它們慢慢曬干,收集多了,要么送到鄉下給親戚家喂雞、喂鴨,要么就拿去撒在路邊的空地里。她時不時提醒我們:“不能糟蹋糧食,洗碗后放水沖丟了很可惜,把它撒在空地里讓雀雀鳥鳥、蟲蟲螞蟻們來吃,是一種修善。”

母親即將離開人世的瞬間,突然睜開了眼睛,臉色平和,目光先是注視著我,接著轉向兒子,然后停在我的身上,嘴角動了一下,似乎想對我說些什么,但又說不出來,兩只眼角同時滾出了晶瑩的淚珠。我知道母親最牽掛的是我兒子,急忙把手放在兒子的頭上,輕輕地撫摸著,并點了點頭,表示讓她放心。我趕緊叫兒子挨著母親站,叫了聲“奶奶!”母親嘴角飄過了一絲難以捕捉的笑容,然后緩緩地合上了雙眼。

窗外,寒風更加猛烈了。

責任編輯:蔣建偉