親親女兒裝 代代織繡情

柯玲

俗語“女兒是媽媽的貼身小棉襖”,本是用來形容女兒對父母無微不至的體貼關愛,讓人倍感溫柔暖心,但我在東華大學二期非遺學員龍明芬家里,看到她給女兒做的小棉襖時,卻著實倍感意外和驚奇,甚至感慨唏噓了良久。

第一意外的是,龍明芬目前并沒有女兒,兒子才兩歲多一點。可她卻已在親自染織繡制了一系列“女兒服”,棉的、單的,穿的、戴的都有。她很自然地向我們介紹:“這些是我給女兒做的衣服。”

“女兒的?”我情不自禁地確認了一遍,因為大家都知道目前她只有一個兒子。

“是的。”

“你懷孕了?”

“沒有,老師!”(笑)

“那女兒在哪兒?”

“以后會有的。”

“你怎么知道未來的二寶一定是個囡囡?”我笑道。

“沒關系的,即便我沒有女兒,給侄女也可以的。”

“難道不管有沒有生下女兒,每個媽媽都會給女兒做衣服嗎?”

“是的,老師。我們這里風俗是這樣的。”

“哦!”

第二意外的是,龍明芬親自染織繡制的“未來女兒服”,竟然是那么一絲不茍!尤其是那件小棉襖,色彩、繡工、銀飾品都十分考究,針線中看出這位母親縫制時無比用心。實際上這些都是明芬在工作、懷孕、帶娃、做家務之余,見縫插針擠時間來完成的。

針線女紅,是適應生活、美化生活和社會發展的必須。慈母手中線,兒女身上衣,針線活兒是歷代女性由青春少女向為人妻為人母的角色轉變時的必修功課。但這種為“想象中的女兒”做衣服,既是苗家風俗,也像藝術創作。想象和聯想是藝術創作中的重要心理機制,不同的是,這種風俗中除了服飾審美還始終貫穿著母愛。情感是創作的生命,傾注了情感色澤的苗族服飾豈能不美?這種習俗無形之中還對人類文化的世代傳遞起到了助推作用。高超且繁復的苗家染織繡制技藝,離不開這種獨特的人生更替文化生態,兩者有機融合,使得苗族的服飾文化代代流傳,永不止息。文化傳承中,女性、母親角色極為重要。而當我們的文化傳承和世代繁衍渾然一體時,服飾文化的含義就遠遠超出了服飾本身,文化傳承似乎也變得毋庸憂慮。難怪苗族服飾被學者譽為“服飾工藝的基因庫”,這個基因庫中不僅有工藝基因還有更多的文化含蘊。

龍明芬身材窈窕,滿臉含笑。見到這么年輕的苗繡傳人學員,本身就是一件令人欣慰的事。

“小小年紀,繡工就這么好,跟誰學的?”我好奇地問。

“我是施洞嫁過來的,我們那邊的女孩兒都會啊,老師!”

看來統稱的“苗繡”其實在不同的地區仍有技藝、風格的區別。不止一位非遺學員跟我說到過“施洞”。臺江是苗繡的重鎮,施洞刺繡又是臺江的代表。據說施洞苗繡在貴州民族民間刺繡中原創性和藝術成就最高,文化內涵也最為豐富,最有代表性,有“施洞式苗繡”之稱。施洞苗族刺繡將承載苗族的歷史文化與服飾圖案裝飾完美地結合在一起,達到了圖案內容和形式的完美統一。圖案的內容與苗族歷史文化結合得相得益彰,圖案的形式將“美”詮釋得淋漓盡致。從圖案學的角度出發,形式和內容相互依存,平凡的主題可借助形式美來體現內容美。

龍明芬是我回訪時碰到的第一位青年學員,也是我所遇到的第一位經過研培后返鄉而并未從事直接與非遺相關工作的學員。初聽時覺得有點意外甚至失落,再思索倒覺得正常。所謂的“非遺轉化”“非遺文旅”“非遺產業”以及“非遺扶貧”等等都是“非遺”的“課外作業”,“龍明芬現象”其實在一定程度上真實地再現了“非遺”的日常屬性:它是人們生活中的一部分,看起來生態正常、傳承正常、發展正常。無需特別的強調和提醒,人們自然而然地“傳承”,其未見得瀕危,也無需憂慮。非遺,不就是應該這樣在人們的生活中悄然存在著、傳承著的么?

但龍明芬又是實實在在的傳承人。她說因為自己是新來的媳婦,又在外面工作,對當地還沒有完全熟悉,一時間還難以組織本村的婦女成立合作社啥的,但自己的手藝絲毫不敢荒廢。而且,好學的明芬結婚后,不僅忙里偷閑繡花縫衣,同時還向婆母學習織布、染布,能同時掌握染織繡技藝的苗族女性并不多。苗布也是一項國家級非遺名錄項目,明芬說必須采用特殊的染織技術和處理方法,才能使其看上去有綢緞般的光澤,并充滿富貴氣,再綴以刺繡和銀飾,更加突顯苗族服飾的富麗基調。明芬的生活很日常,但充滿了美感。

龍明芬到東華大學學習前是一名幼兒教師,生性活潑,愛唱會跳。一年多以后我們到訪時,她已經到保險公司工作。這個年紀正是為了家庭努力打拼的時候,為了生活四處奔忙完全可以理解。但相比于其他人,明芬難能可貴的是:不管多忙多累,靜下來還會專心繡花、染布。

“為什么又要學織布染布呢?”我好奇地問。

“我是媳婦啊,染布是很累的活兒,婆婆年紀也大了,我應該幫她將這種技藝傳下去。”

自然的代際傳承,素樸的婆媳情感,是苗族服飾文化和工藝能傳至今日的重要保證。龍明芬的家坐落在田中間的高坡上,所以,車只能停在田頭的大路,需要穿過田埂小路才能到達。我們下車時明芬正好跑到路邊,邊笑邊打招呼說天氣比較熱沒有穿盛裝,只戴了頭飾。這么一說,我真的好好打量了她一下:帽子其實是綴滿銀飾的裹頭,還配上了一對長長的銀耳墜,上身穿黑色無袖T恤,下穿一條大花短裙褲,看起來既傳統又時尚。

鄉間小路上鋪滿了東華師生的一路寒暄,途中遇到一老婆婆挎了一大籃子瓜果蔬菜。明芬介紹說這是她的祖婆,聽說明芬的上海老師要來,專門去地里摘了新鮮瓜果送來。老人家精神矍鑠,一問竟然已經86歲了!勞動或許是最有效的保健良方,老人家戴著眼鏡,聽不懂普通話,但非常開朗地對我們笑著,籃子里還有兩雙繡花鞋。

“莫非如此高齡還能繡花不成?”我隨口問道。

明芬邊從祖婆婆手里接過籃子邊回答道:“是的!我祖婆戴著眼鏡還能繡花的。”

有人說繡花傷眼睛,可在貴州我卻頻頻遇見繡了一輩子花的耄耋婆婆們還是眸子炯炯,穿針引線分毫不差!莫非和其他手工技藝一樣,這些能工巧匠們看起來是用手,實際上是在用心,因為十指連心,心到手到,她們作業時游刃有余,心情愉悅,心明則眼亮。

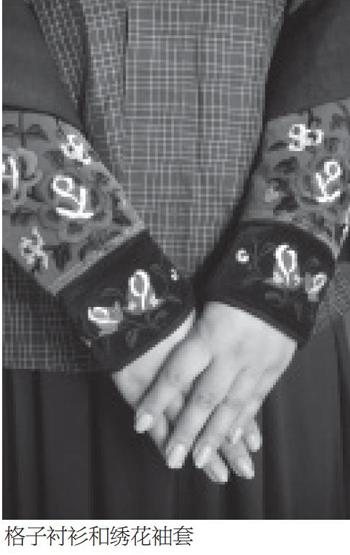

明芬的家很像鄉間別墅,上下三層,前后陽臺,視野開闊。窗前有田,遠望有山,滿眼綠色。我們欣賞明芬的刺繡作品,隨行的專業教師對她的配色設計大加贊賞,還自豪地穿上明芬做的小格子布衫,帶上繡花袖套。之前已經不止一次體驗了苗家人“歌聲不斷酒不停”的熱情,明芬家的午餐也是越來越熱鬧,嬸子來了,孩子們來了,老老小小大圓桌快坐不下了。所有人都性格開朗豪情亮嗓,自家釀的酒味道自然更加醇美。

婆婆在歌聲中給我看了她的朋友圈,原來婆婆同樣愛唱愛跳,還愛秀且秀得落落大方。她給我欣賞了她的盛裝照,我開玩笑說她的發型酷似日本人。婆婆說:“真是的!日本朋友看到我們感覺到特別親切!”

“天哪!”也許這是深入回訪帶給高校老師最大的回饋,我們不僅了解了非遺學員的學習情況、非遺在當地的存續生態,不經意間我們還有意外收獲。

關于日本和西南苗族的關系,文化人類學研究中時有耳聞。諸如日本人的祖先和貴州的苗族有很多相似之處,包括一些生活中的日常現象。過去還有一些日本的學者,專門到黔東南等苗族地區考察過,有的還得出了日本人的祖先就是貴州苗族的說法。從語言上,苗語和日語發音也有不少相像之處,據說在蒙正苗語里面,包括“臉、鼻子、眼睛、嘴巴、肚子、鞋”等詞匯,都是幾乎一樣的。而從服飾文化傳統上看,日本婦女穿的和服通過款式和花式來區分年齡或已婚未婚,西南苗族也有類似的服飾現象。還有人認為,日本人的形體、發型等,和苗人也很相似。這些文化上絲絲縷縷的聯系,不正是構建人類命運共同體的文化基礎嗎?這類研究本身也是很有意義的課題。

在我們離開的時候,明芬的嬸子突然拿出了“送別禮物”,每人兩條毛巾和一根織帶,這是當地的送客風俗。明芬說這已與時俱進了e,以前是給每人帶一塊主家染織的土布布料,現在改為更加實用的毛巾和織帶了。回訪組全體成員十分喜歡且慎重地帶上了毛巾。有很多重要的中華禮儀都已被納入非遺保護項目,而儀式感則是所有人都需要的,也是文化傳承所必須的。發展變化與時俱進終是大勢所趨,但體驗了苗家的待客禮儀,卻讓我們的回訪承載了更多的意義,有了更多的遐思和心得。