科技助力農產品提質增效

高振江

農產品標準和標準化體系的建設,為產品的生產和技術的研發提供了方向,為各地質量監督部門提供了合格產品的執法依據,也為同類產品在商品的競爭中給用戶提供了可進行比較的標準,特色和品牌建設就能通過標準體系的推進,逐漸樹立起來。

鄉村振興,產業興旺是重點。《鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)》中指出:構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系,實現農村一二三產業深度融合發展,有利于推動農業從增產導向轉向提質導向,增強我國農業創新力和競爭力,為建設現代化經濟體系奠定堅實基礎。農業產業鏈涉及多個領域,包括品種選育、栽培模式及相應的管理技術、水肥一體化、植物保護、農產品產地加工以及品牌和現代銷售渠道建設等,而對產業鏈提升起到關鍵作用的是現代農業技術體系。

近年來,由于貧困地區專業及相關管理人才的極度匱乏,加之農業供給側結構發生了以質量為主要需求的根本性變化,產業扶貧遇到極大的問題。經常發生農產品滯銷、“谷賤”傷農,產業扶貧的惠農、增收機制成為逆向的“傷農”、減收機制,致使有些地方政府在產業發展上推進緩慢,資金使用閑置或違規等問題。依托科技力量,構建農產品的特色、標準與品牌,實現農產品提質增效,是解決農產品銷售難題的一個有力抓手,是助力實施鄉村振興戰略的重要舉措。

一、基于“質”的農業產業需把握的要點

市場化

現代農業產業的發展是以市場為導向的,產品的最終歸途是市場,市場是檢驗產品優劣的場所。

地域化

構建有特色的農業產業一定要考慮基于資源稟賦的適度規模,基礎是區域內產品的特性,得益于得天獨厚的自然條件,產品與同類產品具有比較優勢,自然資源是產業發展的客觀條件,優勢資源可能會加強區域經濟活動的專業分工與地域分工,促進生產部門的形成。相對于其他產業,特色產業離開特定區域,產業就失去特色。

優勢性

產品是產業面向市場的結果,優勢性是特色產業得以發展的重要保證。以地區獨有的資源、生產加工體系,制造的產品具有同類產品無法比擬的差異性和不可替代性,能滿足消費者的需求,具有很強的市場獨占性和競爭性。只有以當地優勢資源為基礎、技術創新為保障,不斷提高地域產品的優勢性,才能更好地實現地區經濟效益的增長。

高效性

現代農業產業對于資金和技術需求都很高,特色產業應該是追求生產效率的高效,以產業發展和效益為目標,增加農民和相關經營者的收入。吸引更多的生產經營者將資金投入到特色產業的生產發展過程中,促使當地的特色產業進一步發展壯大。

產業生態性

產業生態是依托于當地的自然資源情況,整合利用資源,發展經濟,能夠更深層次體現生態文明的核心理念與可持續發展的價值觀。各地在構建產業發展的過程中所面臨的環境資源稟賦、經濟發展規模、工業化程度、城鎮化情況不同,受到的環境資源約束也不同。產業生態的構建尤為重要,這里既有一二三產業自身的融合,如林業經濟的發展,樹上物、地上物和地下物的相互支撐與平衡發展,第二產業的加工企業的專業化、集約化與標準化程度以及企業間的合作互補與產業鏈延伸,第三產業的文化、農旅、觀光、采摘以及銷售、服務等融合問題的構建,還要考慮一二三產業之間的融合,更要關注農業與非農產業之間的技術交流和滲透,如太空農業、醫療農業、智慧農業、創意農業、“互聯網+”等農業新業態。

二、農產品“質”的本質特征

農產品的“質”,是以市場需求為導向、以經濟效益為中心的。

與傳統農業相比,現在農產品的商品化率大大提高了。一般情況,農產品又叫作原料;現在,農產品已經直接面向超市,變成了商品。因此,我們必須考慮農產品的商品屬性。為滿足市場需求,商品呈現多元性,作為商品的農產品同樣如此。

“質”是農產品商品性的重要屬性,是以產業經濟效益為中心,而不是以產業中的各環節為中心。因此,“質”一定是以全產業鏈為目標,而不是以產業鏈上各環節節點為目標。

除環境因素之外,收獲前的各個環節(如種子選育、田間管理、收獲)都屬提質增效環節,而收獲后產地初加工各環節(如貯藏、保鮮、干燥及初加工)均為保質增效。好的原料是初加工保質的關鍵。一般情況,保質增效是最大限度保持物料原有的品質特征,為后續加工利用提供可靠的原料,是產業鏈中的重要環節。

三、農產品“質”的標準及標準化體系建設

農產品的“質”的評價是以同類產品的國內外特征指標為判斷依據,尤其是特色產品的特征指標,一定是內在(理化)和外形相互支撐的結果。

農產品的“質”離不開軟件與硬件的協同支撐。其中,硬件包括核心技術、裝備等,是支撐產品保質的關鍵,而軟件主要是依據核心技術和裝備體系所生產(或加工)出的具有一定特色產品的操作規程和特色產品評價指標,而相應的規程和評價指標就歸屬于標準及標準化體系建設。由此看出,標準及標準化體系不僅是一個軟科學的研究問題,更是評價核心技術及相關體系對其生產(或)加工的產品是否優劣、是否符合當今社會發展需求的可重復、可執行的文本,是評價農產品“質”的重要依據,也是監管部門執法的依據。

構建特征產品的質量指標體系和系列操作規程是產業生存與發展的根本。我國地大物博,許多優質農產品對環境有著較高的要求,質量指標體系既要滿足國家或行業的一般安全質量指標,還必須體現當地特征產品特色,既能己用,又能他用,要可甄別。再則,農產品生產過程涉及多個加工環節,任何一個環節都對產品質量產生影響,操作規程是實現產品質量指標的關鍵。需要注意的是,國家級的質量指標體系低于地區級,地區級低于企業質量指標體系。

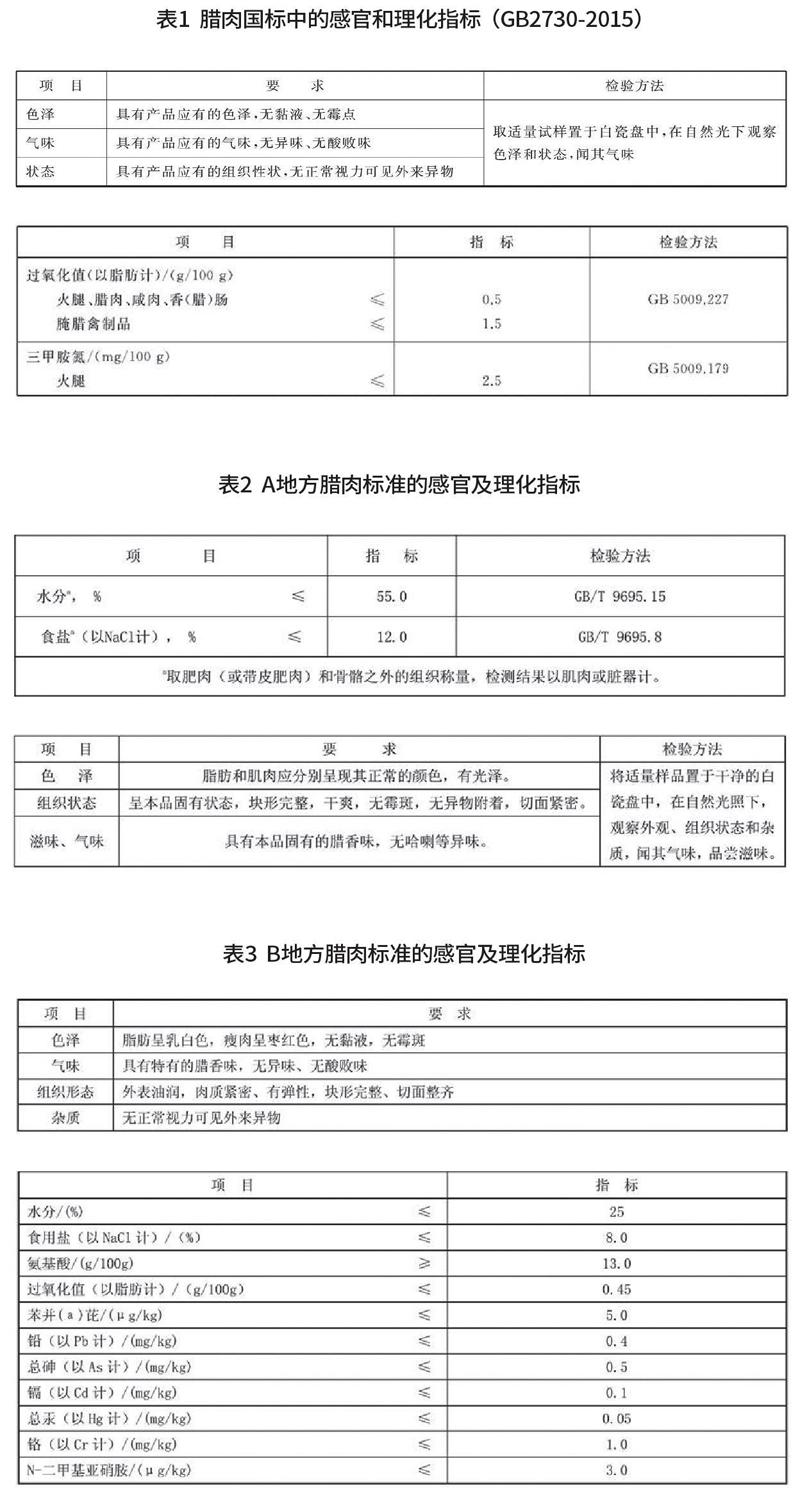

以臘肉的質量標準為例。臘肉是我國南部地區一種特有的肉類食品。從現代食品加工角度看,臘肉屬固態發酵類食品。作為特色肉制品,臘肉已成為一種商品,通過各大超市和網絡銷售。由于臘肉屬傳統的熏烤制品,人們普遍關心“哈變”(酸敗)和致癌兩個問題。為此,2015年我國修訂了腌臘肉制品國家標準(GB2730-2015),將評價酸敗的過氧化值列入評價指標中,做到了感官指標通過理化指標進行定量評價(表1)。從技術層面來看,酸敗是評價肉制品感官品質的重要指標,其值越低,對原料的新鮮程度和加工配套技術體系要求就越高。但對于致癌的指標,國標中并沒有列出,這就為地方和企業在臘肉制品的生產和加工中留出了足夠的空間,以展示產品的地域特色、優勢和適用先進技術的水平,一些地方臘肉制品標準的理化指標見表2和表3。通過相關指標與國標的對比,一般的消費者是可以識別產品特征與自己消費匹配關系的。

由此看出,農產品標準和標準化體系的建設,為產品的生產和技術的研發提供了方向,為各地質量監督部門提供了合格產品的執法依據,也為同類產品在商品的競爭中給用戶提供了可進行比較的標準,特色和品牌建設就能通過標準體系的推進,逐漸樹立起來。

技術助推產業發展,技術一定是附加在有形的產品之中的,而標準則是產品的技術、管理水平的綜合體現。農產品的標準與標準化體系建設,是支撐農業產業可持續發展的一個關鍵措施和手段,是共性技術的切入點。

責任編輯:馬莉莎