事業單位基于標準成本法的精細化成本管控應用

■黃志恒

(中國工程物理研究院)

1 成本管理存在的問題

1.1 成本管理重視程度不夠

傳統認識,成本管理只是財務部門的職責,財務部門僅從報銷審核、成本核算和財務分析等方面來進行成本管理,往往收效甚微。而賬面成本是對生產制造、工藝技術以及人力投入等生產要素的一種財務數據化表達,其源頭在產品的設計、工藝、制造等方面。各業務部門之間管理脫節、業務協同不夠,制約了成本歸集的準確性、完整性和及時性。

1.2 成本核算顆粒度不夠

傳統的成本核算主要以產品為核算對象,按材料、工資、制造費、管理費等費用類型進行成本歸集,僅停留在籠統、扁平式的財務數據核算層面。財務數據不能滿足對成本以外的其他相關信息的深度管控和收集,比如材料的耗用量、規格型號等。未按產品的樹形結構,分級次、按工序,根據產品的生產進程實時進行成本歸集反映。

1.3 事前事中的成本控制力度不夠

過去由于事業的特殊性,單位在產品的設計、工藝、生產等各個環節,以保證產品的技術指標實現和安全、穩定、可靠等性能為主,經濟性因素考慮的相對較少。財務成本核算模式更多的是事后的歸集和反映,未從產品的設計階段同步考慮經濟性問題,存在事前未建立詳細的成本控制標準,事中未進行嚴格的成本控制,事后未建立相應的成本考核機制等問題,成本管理存在較大的隨意性。

2 選取標準成本法的原因

隨著我國市場經濟的不斷發展和壯大,事業單位的經濟規模也在持續增長。由于單位長期受計劃指令性任務管理模式的影響,在裝備經濟性考核和成本管控方面存在很多不足。在當前宏觀經濟政策調整和經濟下行壓力加大的形勢下,國家財政要求“花錢必問效、無效必問責”,“要把錢花在刀刃上”,同時面臨產品價格市場化改革和常態化高壓的外部監督環境,單位持續增長的經濟規模和相對粗放的成本管理模式之間的矛盾日益凸顯。傳統的成本管理模式已不能適應單位的發展要求,迫切需要采用新的成本管理模式,實現人財物的全過程管控,提升精細化管理水平,保障單位持續健康發展。

標準成本法是以預先制定的標準成本為基礎,把標準成本和實際成本比較,核算和分析成本差異的一種產品成本計算方法,也是加強成本控制、評價經濟業績的一種成本控制制度。它的核心是按標準成本分析和反映產品成本的形成過程和結果,并借以實現對成本的控制[1]。選取標準成本法能解決管理中存在的現實問題,為管理決策提供支撐。

2.1 實現成本精細化管理,做實產品生產成本,徹底解決生產實施和財務管理脫節的問題

通過建立標準成本體系,并與生產管理、庫存管理、工時管理等業務系統緊密結合,將成本開支與生產進度相匹配,按產品生產工序實時計列相應成本,解決提前或延遲列支成本的問題。同時解決多進、少進、亂進成本的“痼疾”,還原產品的真實成本。

2.2 通過成本動因分析,及時發現執行偏差并持續優化改進

成本標準是基于產品設計標準下,對生產制造、工藝技術以及人力投入等生產要素的財務數據化表達,包含價格定額和數量定額。將標準成本體系與實際成本執行進行實時對比,對成本差異動因(價格標準、消耗定額)進行分析, 可以對工藝執行、生產安排、質量控制等進行執行偏差分析,為優化生產、管理決策提供支撐。

2.3 形成產品成本庫,為產品報價、審價、審計等提供基礎數據保障

標準成本體系涉及工藝路線、物料清單、人工消耗等全工藝全流程的成本要素,通過構建和完善基于工藝路線的各種生產資料的標準用量和標準費用系統,可以準確高效的為報價審計工作提供基礎數據支撐。

3 標準成本體系制定

3.1 標準成本體系框架

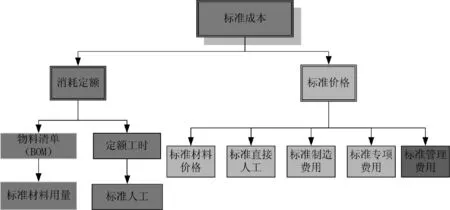

以標準工藝路線為主線,確定物料消耗清單和工時定額,結合標準價格制定各種成本項目的標準數據。

3.2 制定標準成本體系

從消耗定額和價格標準兩方面建立標準成本體系。

消耗定額:根據產品工藝文件規定的工藝定額,確定物料清單(BOM)和工時定額。從供應鏈管理系統提取物料編碼,作為建立材料消耗標準和型號規格控制的唯一標識。

價格標準:根據單位電商采購平臺同期同類型材料市場價格確定材料價格標準。參考同類型或相似類型產品歷史成本,基于一定的生產規模,測算直接人工、制造費用、專項費用、管理費用的單位價格標準。具體如下:

3.2.1 直接材料標準成本的制定

以工藝文件確定的材料消耗定額為基礎,考慮使用過程中的必要損耗,再綜合分析產品歷史成本、工藝技術進步以及生產規模等邊界條件的變化,將材料消耗定額修正為材料標準用量。按產品的樹形結構分部組件級、分系統級、產品級,并按工序進行逐級明細匯總,形成產品材料的標準消耗量。

圖1

材料的價格標準,參照單位電商采購平臺的實際采購價格,同時考慮未來實際變化因素進行確定。

3.2.2 直接人工標準成本制定

以工藝文件確定的工時定額為基礎,考慮工藝、技術進步以及生產規模等邊界條件的變化進行修正,按產品的樹形結構分部組件級、分系統級、產品級,并按工序進行逐級明細匯總,形成產品工時的標準消耗量。

人工的單價標準,根據單位職工薪酬總額和工時消耗定額進行測算,綜合考慮歷史工時單價、生產效率提高、生產規模變化等因素予以確定。

3.2.3 制造費用標準成本的制定

制造費用成本性態比較復雜,可以根據單位管理要求和管理水平進行簡化或精細化測算。對制造費用體量相對較小的,可以根據歷史成本和生產規模簡化測算,即根據以往3~5年的制造費用總額和生產規模,結合現有的生產規模按照工時等分配標準測算年度標準制造費用。對制造費用體量較大、對產品成本有重要影響的,可以進一步劃分成本性態,對車間管理人員薪酬、固定資產折舊、辦公費用等固定制造費用可以基于歷史成本測算,對低值易耗品等物料消耗、燃料動力費等跟生產規模有關的,按生產規模變化的相對比例進行測算。

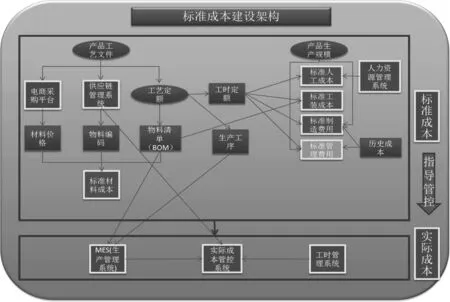

工裝等專項費、管理費用的標準成本制定參照材料、制造費用的制定方法執行。標準成本的總體建設架構如圖2。

圖2

4 信息化實現方式

通過建設成本管理系統,與單位生產管理系統(MES)、供應鏈管理系統、工時管理系統等業務系統集成,實施產品成本全工藝流程、全成本要素的精細化管理。為成本管理提供信息化實現工具,達成“實現真實成本還原,滿足標準成本管控,支撐產品價格管理”的基本目標,為財務轉型升級、加強業財融合提供支撐。

將標準成本體系預置到成本管理系統中,指導、控制實際成本核算。以生產合同(批次)作為成本管控的主線,根據生產管理系統(MES)的生產進程,向供應鏈管理系統發出庫指令,供應鏈管理系統向成本管理系統推送出庫信息,標準成本對實際成本從數量和金額兩個方面進行控制。材料消耗必須指定到產品及合同號(或批次號),在材料出庫環節,單據上必須填寫“批次號”,成本管理以“批次號”為依據匯總成本對象的材料成本。

通過與供應鏈系統集成,直接導入材料消耗清單;通過與核算系統集成,直接導入待分攤間接費用數(研制費用、管理費用);與MES系統集成,直接導入工時信息;通過上述處理,定期生成成本核算單,直接推送到核算系統生成核算憑證。

5 建成效果分析

5.1 多維度提供數據信息,可深度追溯和加工

成本管理系統與業務管理系統深度融合,以產品和產品樹為維度,全面展示成本情況和具體構成。滿足對成本以外的其他相關信息的深度管控和收集,比如材料的耗用量、規格型號等。將生產要素信息和財務成本信息有效整合,能夠滿足內部管理、外部審計、報價審價等多維度的要素信息追溯和收集,基于不同的管理需求提取相關信息進行深度整理和加工,實現更多服務價值。

5.2 提供有力的成本管理工具和方法

通過標準成本控制,可以規范和約束產品成本開支。通過標準成本和實際成本的對比差異分析,可以精準的進行成本差異動因分析。基于信息化集成的成本管理系統,可以促進業務與財務的標準化和規范化,為成本的精細化管理提供堅實支撐。

5.3 形成產品成本庫,為報價審價提供信息基礎

根據產品標準成本體系的實際執行結果,形成產品的實際成本庫。實際成本庫作為后續審計、審價的重要數據支撐,為價格管理工作提供科學合理的信息基礎。

6 結 語

標準成本體系適用于工藝路線成熟、物料結構穩定的產品,對有產品生產任務的相關單位才能發揮實效。且需要結合單位管理水平和信息化程度逐步推進。制定標準時應抓住關鍵重要材料或對成本影響較大的原材料制定詳細標準,對消耗量不大,對產品影響較小的輔助材料可以相對簡單設定標準。并根據生產管理實際,結合技術、工藝、生產等變化進行動態管理和持續改進。

綜上,在當前國內經濟下行壓力大,外部監督常態化的大背景下,原來粗放式的成本管理模式必須改變,需要找到一種適合單位自身發展的成本控制和成本核算體系,以提升單位整體的綜合效益,同時也作為財務部門管理轉型,促進業財融合的有力工具。