中國企業對外直接投資對其全要素生產率的影響

■王丁玄

(江蘇師范大學 江蘇圣理工學院-中俄學院)

引 言

隨著經濟的快速發展,中國也開始逐漸轉型,開始向“走出去”發展。截至2019年末,中國對外直接投資存量位列世界第三位,僅次于美國和荷蘭。同時自“一帶一路”倡議開展以來,中國對“一帶一路”沿線國家的對外直接投資額也有著顯著地增長,截至目前已超過1000億美元。“引進來,走出去”也一直是我國重要的國策。

吸收外國直接投資的溢出效應已經得到了很多學者的證明,而企業主動對外直接投資能否促進其自身全要素生產率的提高也成為了近年來研究的一個焦點。大多數的學者都認為中國企業對外直接投資有逆向的技術溢出效應,可以促進中國全要素生產率的提高。劉明霞(2019)等利用中國2003—2007年的省際面板數據檢驗了中國的情況,發現對外直接投資可以顯著地促進企業全要素生產率的提高。劉淑琳(2011)則采用了K-S檢驗研究了中國上市公司企業生產率的分布情況,發現存在對外直接投資企業的生產率較高。但上述的方法并沒有真正地將自選擇效應與成為跨國公司的這兩種效應分離開來。

已經有諸多的研究表明中國企業吸收外資促進了我國企業技術水平的提升同時為我國發揮比較優勢、融入世界產業鏈提供了巨大的助力。因此本文將重點研究中國企業對外直接投資對其全要素生產率的作用,使用LP方法對中國2005年開始進行對外直接投資的企業進行分析,測算其全要素生產,從而為中國企業進一步地走出去,擴大對外直接投資提供合理的借鑒。

1 LP模型設定

Dunning(1977)就在其代表作Trade Location of Economic Activities and the MNE:A Search for an Eclectic Approach中提出了著名的OIL理論。即企業進行對外直接投資是由于其自身具有所有權優勢、內部化優勢與區位優勢。因此要研究企業對外直接投資對其全要素生產率的影響就必須把其自身優勢剝離開來,單獨地考慮成為跨國公司對其全要素生產率的提升作用,即所說的“生產率”效應。而研究這一問題的最佳方法就是采用雙重差分模型。

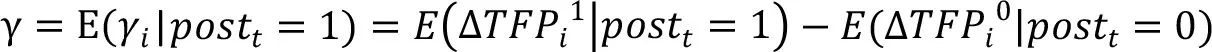

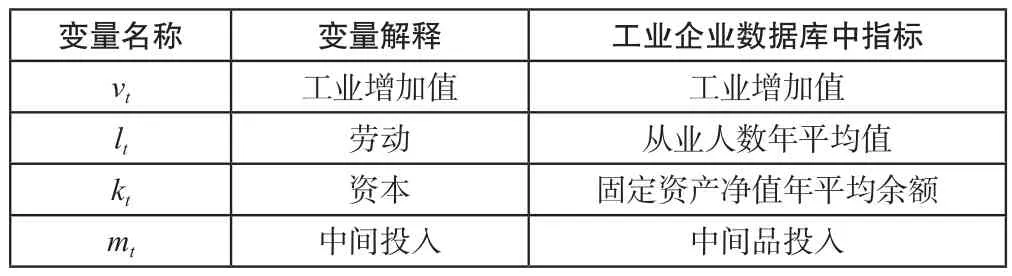

在本文中根據企業是否進行對外直接投資將企業劃分為實驗組和控制組。用ofdi=1來表示實驗組的企業,用ofdi=0來表示控制組的企業。同時為了識別時間的變化引入了變量postt。如果postt=1則表明企業已經進行了對外直接投資,postt=0則表示企業進行對外直接投資前的年份。TFPit則表示企業i在t年的全要素生產率,用ΔTFPt1和ΔTFPt0表示企業在進行對外直接投資前后全要素生產率的變化。因此對外直接投資對于企業全要素生產率的實際影響即剔除掉了其自身優勢的影響之后的效果為:

依據雙重差分的模型設定,本文采用如下的方程來進行回歸分析:

其中需要重點關注的系數是模型交互項的系數。因為該系數為雙重差分之后的系數結果。如果在回歸當中該系數為正數就可以表明企業對外直接投資的行為可以促進其全要素生產率的提高,反之為負數的話就表明對外直接投資對于企業的全要素生產率具有阻礙的作用。

2 數據來源

本文數據的來源分為兩部分。企業的具體數據及各項指標來自于中國工業企業數據庫,對外投資的數據來自于中國商務部公布的對外直接投資企業名錄。首先本文從1980—2013年中國對外直接投資企業名錄中篩選出核準日期為2005年的企業,共得到881個剔除重復值后的企業。然而考慮到這些企業可能存在著在1980—2004年間就已經進行對外直接投資的情況,因此將這882個企業與1980—2004間核準的企業名稱進行匹配,發現在2005年的企業中有9家企業在1980—2014年間就已經開展了對外直接投資,因此將這9家企業予以剔除,得到了872個在2005年首次進行對外直接投資的企業名稱。

接下來為了保證企業數據在每年中的可得性,因此將這872個企業名稱利用stata中的merge函數與工業企業數據庫中2002—2007年間的數據進行取交集,從而得到了101家在2002—2007年間都包含的企業。在利用工業企業數據庫中的具體數據以及LP方法計算得到企業的全要素生產率后,發現有9家企業在2002—2007年的部分年份存在著缺失值,因此再將這9家企業進行剔除,從而得到了92家2005年首次進行對外直接投資的企業作為本文的實驗組。

接下來利用PSM方法將這92家企業與2005年工業企業數據庫中的全部企業按照1:3的k近鄰匹配方法進行匹配,共得到276家企業。然后再將這276家企業與2002—2007數據庫取交集,并剔除掉其全要素生產率存在缺失值的企業,最終得到了94家企業作為本次研究的控制組。

基于LP方法的全要素生產率測算全要素生產率是模型中重要的被解釋變量,因此全要素生產率的測算方法十分地重要。蔣冠宏,蔣殿春(2013)指出傳統的全要素生產率的計算方法會存在著嚴重的內生性問題,因為其將要素投入作為了解釋變量,而要素投入和全要素生產率之間則存在著雙向的關系。而Levinsohn和Pertin(2003)出的LP方法將中間品的投入作為了解釋變量,從而可以避免內生性的問題。其提出的回歸方程為:

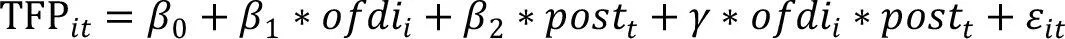

而TFP則為該回歸方程的殘差值,即在去除掉資本和勞動的增長率后剩下的部分即為全要素生產率。其中表示企業的工業增加值,表示企業所雇傭的勞動,在工業企業數據庫中使用從業人數年平均值進行代替。則表示企業所使用的的資本量,在工業企業數據庫中使用固定資產凈值年平均余額進行表示。則表示企業的中間品投入,此值可以在2002—2007的工業企業數據庫中直接找到。下角標t表示時間。需要特別指出的是,由于2004的工業企業數據庫中缺失工業增加值這一數據,因此參考了劉小玄、李雙杰(2008)提出的方法進行代替。

表1 LP方法變量說明表

2004的工業增加值的數據根據此方法測算得到。在計算時對工業增加值和中間投入按照以2002年為基期的工業出廠價格指數進行了平減,固定資產凈值則按照以2002年為基期的固定資產價格指數進行了平減。具體的stata代碼則參考了Pertin(2004)文章中提供的Stata代碼。對實驗組與控制組的企業進行TFP測算后得到的回歸結果如下:

表2 LP方法回歸系數

Employment代表年平均從業人數,fanet代表固定資產凈值年平均余額。根據此回歸結果我們發現資本和勞動的系數均為正數,且在1%的水平之內顯著,因此我們的TFP的測算結果是合理的。

3 結 語

通過以上的LP模型的實證分析以及回歸性檢驗可以發現,中國企業對外直接投資可以顯著地提高其全要素生產率。并且提升的幅度和企業的固定資產水平、規模、經營年限呈正相關的關系,因此規模越大的企業對外直接投資也可以促進其自身全要素生產率的提高。