貧困弱勢兒童識別標準及評估工具研究

——基于9家機構的調研分析

亓迪 史威琳 朱勤飛 康熙熙

一、引文

識別和認定貧困和弱勢兒童是政府部門和社會組織開展兒童服務工作的前提和關鍵。實際工作中,各機構對于兒童貧困和脆弱性的理解可能存在偏差,識別貧困和弱勢兒童的標準亦有所不同。如,國務院扶貧辦主要以收入法識別認定建檔立卡貧困戶,建檔立卡貧困戶內的兒童為貧困兒童;民政部發布《關于加強困境兒童保障工作的意見》以及《關于加強農村留守兒童關愛保護工作的意見》等文件,明確將困境兒童和留守兒童作為弱勢兒童群體加以重點保護,突出識別方式的類型化;聯合國兒童基金會中國辦公室的兒童福利主任項目則將項目試點地區的所有兒童認定為服務對象,突出貧困地區兒童全覆蓋,貧困兒童的地域特征被重點強調。以上表明實際工作過程中,各部門對于貧困或弱勢兒童的識別方式存在差異,各識別方式有何優勢、有何劣勢,是需要我們通過實地調研進而理解、歸納并解決的重要問題。與此相關聯的另一個重要問題是貧困及弱勢兒童的需求如何被滿足。針對此,各部門和機構又配置不同的兒童評估工具,以期細化貧困及弱勢兒童的基本需求。各評估工具的優勢、局限及存在何種不足也是本研究力圖解決的問題。

總之,各機構不同的識別標準和評估工具存在各自的優勢和局限,對它們進行梳理、對比和分析將有助于總結當前在識別和評估貧困弱勢兒童方面存在的不足,有效規避目前所使用的識別標準和評估工具的風險,更好地保障貧困弱勢兒童的基本權益和福利。因此,本文基于對政府和社會組織在內的9個部門和機構貧困弱勢兒童識別標準和評估工具的梳理,討論分析各機構識別認定貧困和弱勢兒童的標準和方法的優缺點,總結識別標準和評估工具的主要風險和局限,并提出規避識別標準和評估工具風險的建議。

二、文獻綜述

目前,學術界對貧困弱勢兒童的研究主要集中于兒童貧困的界定、測度及致貧機理三個維度。

(一)兒童貧困界定

1.分析單元

第一,以家庭作為分析單元,主要關注貧困的代際傳播和長期性,聚焦家庭貧困對兒童貧困的影響,將貧困兒童界定為其家庭收入低于當地最低生活保障標準的所有兒童,并重點聚焦城鄉低保家庭中的兒童、孤兒和受艾滋病影響的兒童(張時飛、唐鈞,2009:42);第二,以兒童個體作為分析單元,直接對兒童進行考察,主要關注兒童個體的生活狀態,將未成年人貧困界定為未成年人群體在成長過程中遭遇的一切不利于健康成長、全面發展與權利實現的物質匱乏、教育缺失、參與局限及其他精神、情感等領域的不足(王作寶,2011:49)。

2.分析維度

第一,從單一維度界定貧困兒童,一般以家庭收入或消費等因素作為界定貧困兒童的指標,如上述張時飛、唐鈞對貧困兒童的定義;第二,從多種維度綜合衡量貧困兒童,主要指標有教育水平、健康狀況、生活條件、個體成長(葛巖、吳海霞、陳利斯,2018:22)及聯合國兒童基金會所采用的水和衛生設施、營養、健康、早期教育、保護、參與等(魏乾偉,王曉莉等,2018:205;Qi & Wu, 2014, 2015, 2016),依據這些指標將貧困兒童界定為一定年齡之內的孩子在其生活物質條件或非物質福利條件等多項指標方面沒有達到當地社會公認的最低標準,那么其所表現出來的生活狀態即為貧困(李曉明、楊文建,2018:96)。

(二)兒童貧困測量

1.測量方法

兒童貧困的測度方法,早期主要是以收入為主要衡量指標的單維度測度方法,如家庭基本需求預算法和貨幣分析法,但單維度測度方法以對貧困兒童家庭收入的測量為基礎,往往忽略家庭缺失的兒童,并且忽視了影響和造成兒童貧困的其他因素(Boyden, Hardgrove, & Knowles, 2012; Chzhen, de Neubourg, Plavgo, & de Milliano, 2014; De Milliano & Plavgo, 2014; de Neubourg et al., 2012; Roelen & Notten, 2011; Singh & Sarkar, 2014; UNICEF, 2011; Alkire & Roche, 2011)。伴隨著學術界對傳統單維測度方法的批判,學者們對兒童貧困問題的測度研究更多從多維度、多方面測度兒童貧困的基本狀況(Qi、Wu, 2014, 2015, 2016),如聯合國兒童基金會研究部開發的多重交疊剝奪分析法、模糊集方法等。

2.測量維度

根據研究目的和所得數據資料的不同,學者對于貧困兒童測度維度的設置和選取也有所不同,總體可以分為以地區貧困標準為測量維度及以及多維度測量,李曉明、楊文建將營養、健康、教育,保障度,文化貧困和社會交往貧困四個維度作為多維貧困兒童的主要測量維度(李曉明、楊文建,2018:98-99),Qi、Wu等通過營養狀況、飲水、衛生條件、住房、健康、教育、參與和被保護八個維度測量分析兒童貧困狀況(Qi、Wu, 2016); 葛巖、吳海霞等將兒童貧困測量分為教育水平、健康狀況、生活條件、個體成長4個維度(葛巖、吳海霞、陳利斯,2018:22)。

(三)兒童貧困致貧機理

第一,營養維度是影響兒童多維貧困的首要原因。在營養、保障、教育、健康、社會交往、貧困文化六個維度中,營養維度是導致兒童貧困的主要原因,中國目前營養不良的兒童數量超1000萬,是威脅最脆弱的兒童群體的潛在因素,此外,兒童保障及文化貧困兩個維度也是影響兒童多維貧困的重要原因(李曉明、楊文建,2018:101);

第二,對6—16歲兒童長期多維貧困的致貧機理的研究發現,家庭的人口特征、社會資本、家庭資本、區位特征等因素會對兒童貧困產生不同程度的影響。兒童貧困的程度與家庭內的戶主年齡、家庭可獲得的外部支持力量、家庭資本(包括家庭房屋、財產及收入狀況)呈負相關關系(葛巖、吳海霞、陳利斯,2018:27);同樣,Qi、Wu對中國城市兒童貧困及其影響因素的研究也表明,家庭結構性因素對兒童貧困產生重要影響,包括家庭戶口、父母工作單位類型、父母教育水平、家庭結構和家庭收入等(Qi、Wu, 2016)。

第三,對重慶市武陵區3—6歲兒童多維貧困的研究表明,在受保護、教育、參與、生存和健康五個測量維度中,受保護維度是早期兒童多維貧困的首要致因,其次是教育維度,其余三個維度對早期兒童多維貧困的影響相對較小(楊晨晨、劉云艷,2019:63-64)。

對以往文獻的梳理發現,在對兒童貧困的界定和測量上,我國兒童貧困的界定和測量經歷了從單維向強調兒童視角的多維轉變,但缺乏專業性,測量指標也多參照國際標準,缺乏本土化(宋亞萍、張克云,2014:76);在對致貧機理的研究中,對不同年齡階段的兒童、從不同視角出發發現的致貧原因也不同,甚至出現相互矛盾,缺乏權威性;此外,在研究方法上,對貧困兒童的研究多采用定量研究方法,缺乏質性研究,導致已有研究缺乏深度。這啟發從中國兒童工作實際出發的重要性,有必要分析本土工作中貧困兒童是如何被識別出來,采用何種標準,可歸納為何種類型,實際工作中貧困兒童的需要如何被評估,有哪些工具被使用,有哪些局限和風險。

三、研究方法

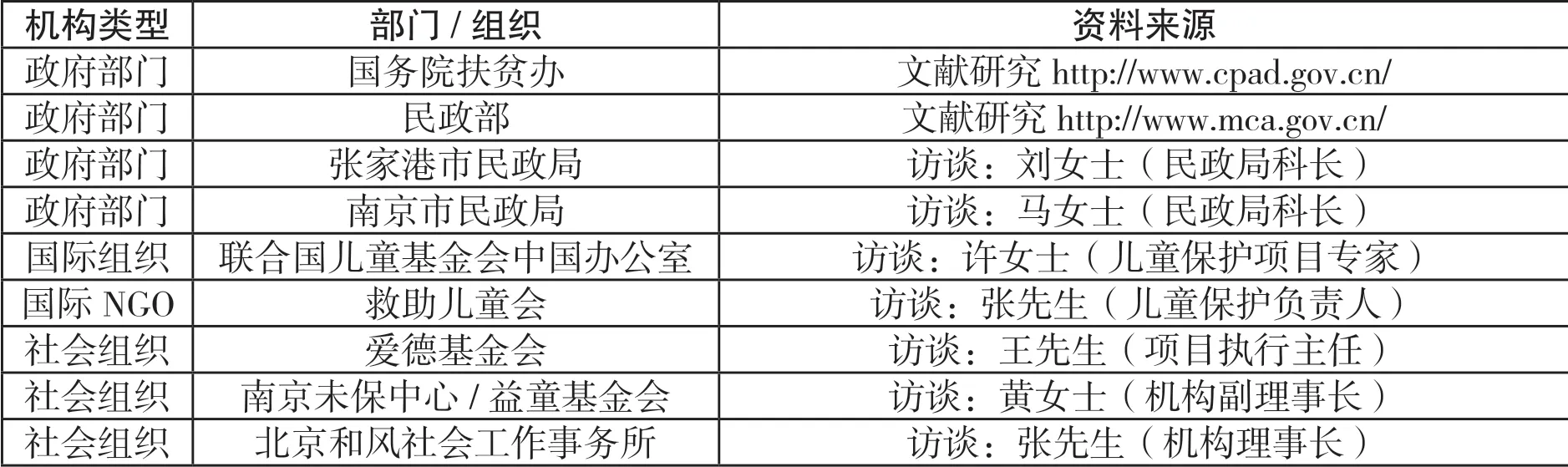

依據方便抽樣的原則,本研究篩選出9家機構,項目數據收集的主要方法為訪談法和文獻研究法,其中7家機構采用訪談法、2家機構采用文獻研究法。

本研究對南京市民政局及張家港市民政局、聯合國兒童基金會中國辦公室、國際救助兒童會(英國)北京代表處(以下簡稱:救助兒童會)、愛德基金會、南京同心未成年人保護與服務中心/益童基金會、北京和風社工事務所七家機構的有關項目負責人進行訪談,并梳理民政部和國務院扶貧辦發布的相關發文,收集各機構貧困弱勢兒童的識別、評估資料,表1列出了9家機構的類型和資料來源。

表1:研究對象及資料來源

四、各機構識別標準和評估工具對比分析

(一)識別標準的對比分析

從機構性質來看,貧困弱勢兒童的識別認定標準可以劃分為政府部門、國際組織和社會組織三大類,由于識別和評估目的的不同,每一類別的識別標準和評估工具都各不相同。

1.政府部門

政府部門識別標準可以分為兩大類:

第一,收入識別法:以國務院扶貧辦為代表,主要以家庭收入識別生活在貧困家庭中的弱勢兒童。收入法識別主要以家庭為單位、識別標準集中在家庭層次,家庭收入是識別認定的主要指標,將建檔立卡戶的兒童認定為貧困和弱勢兒童。

該識別方法的特點是一刀切,對照貧困線劃定建檔立卡的家庭和兒童可以獲得政府的救助和保障服務。由于該方法以家庭而非兒童為單位,對兒童問題的敏感性不強,諸多貧困和脆弱性問題無法被有效識別出來。另外,雖然家庭收入與兒童貧困和脆弱性之間存在相關性,但并不完全相關,不在建檔立卡貧困戶的兒童,仍面臨許多貧困和脆弱性的問題,但會被排斥在外,無法獲得保障。

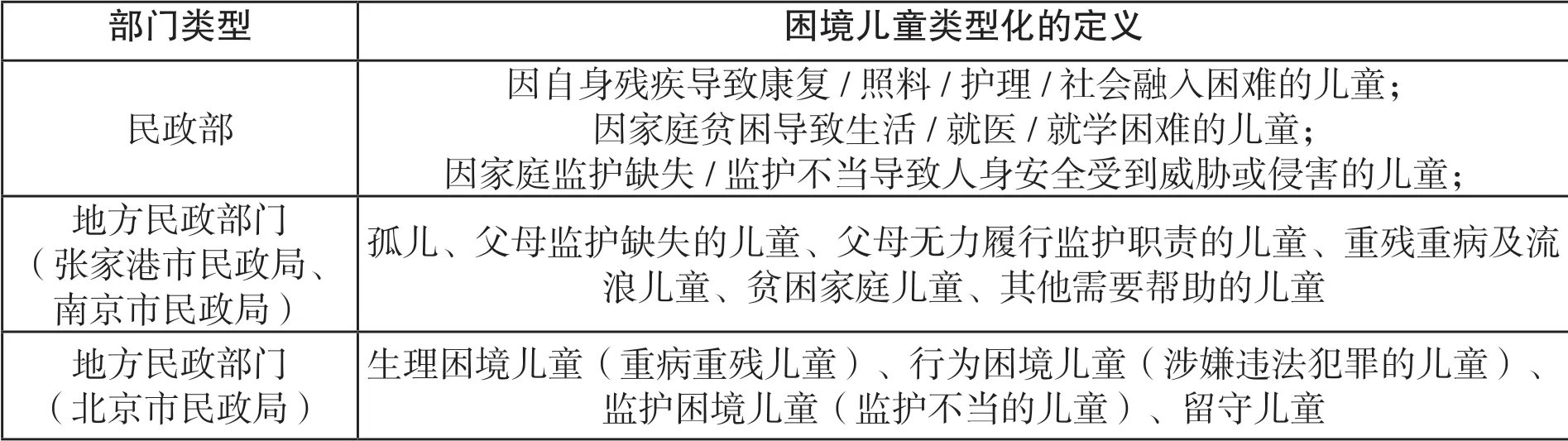

第二,類型識別法:這是目前政府識別認定貧困和弱勢兒童的主流方法,民政部和各級民政部門多采用該方法對困境兒童進行分類認定。表2將中央和地方使用的識別困境兒童類型的標準進行了匯總。

該識別方法的特點是依照困境的類型進行多元化識別,相較于中央的識別分類,地方民政部門對困境兒童的類型劃分更加多元和細化,識別分類的標準更為寬泛。困境類型大致分為兒童自身困境和家庭困境兩大類型。兒童自身困境主要以重殘重病兒童為主,家庭困境主要以父母的監護缺失或監護無力、家庭貧困的兒童為主。由此可見,家庭收入貧困的兒童也被納入到困境兒童的范疇。同樣,雖然留守兒童常被單列,但按照困境兒童的標準來看也屬于困境的一種,主要是父母監護缺失或者不足的類型。

表2:中央和地方民政部門對困境兒童的類型化界定

困境兒童的類型越來越多元、包含的困境種類也十分全面,但類型法過分關注造成困境的成因、對于困境的結果及其表現關注不足,導致部分兒童被排斥的情況。例如,父母監護缺失或者監護不當是造成兒童人身受到威脅或者侵害的重要因素,兩者之間有相關性,但又并非完全相關。父母監護不缺失的兒童也可能因制約性因素處于人身被侵害或者威脅的情境中,但這些兒童因不在認定的類型中,無法獲得相應的保障和服務。家庭貧困容易造成兒童生活、就醫和就學困難,但家庭不貧困的兒童也可能因各種制度限制面臨生活、就醫或就學困難的結果型貧困。

另外,還可能造成的排斥與部分類型識別困難有關。一部分弱勢或困境類別的分類較為清晰明確,有客觀的證明材料來確認,如兒童的身體和智力殘疾證明、父母/監護人的智力殘疾證明、最低生活保障家庭的兒童等材料。但還有部分類型的識別認定比較復雜,困難程度較高,如認定父母監護缺失或者監護不足,需要確認父母是否死亡、失蹤、服刑在押或者強制戒毒等,這些證明資料不容易獲得,會增加識別認定的難度。

2.國際組織

聯合國兒童基金會、救助兒童會和愛德基金會識別認定貧困和弱勢兒童的做法可以分為兩類:

第一、地域識別法:以地域貧困的標準識別貧困弱勢兒童,即將貧困地區生活的兒童認定為貧困弱勢(或困境)兒童,聯合國兒童基金會中國辦公室支持的兒童福利主任項目和愛德基金會的孤兒助養項目都采用了地域貧困的識別標準。

該方法識別標準的門檻比較低,但凡貧困地區的兒童都作為服務對象納入項目幫扶范圍,對貧困地區兒童全覆蓋。低門檻全覆蓋的好處是節約準入成本(省去基于兒童或家庭層面的準入標準識別項目對象帶來的人力、物力和財力成本)、試點內兒童遺漏/排擠率低(避免因單一貧困/弱勢標準造成的排擠效應,如標準邊緣兒童被排擠在外,故無法得到幫扶);缺點是地域排擠性強(不屬于試點范圍的其他兒童全部被排擠在外)、識別不夠精準(由于并非兒童或家庭層面的識別標準,可能造成‘地域窮人窮、地域窮人富、地域富人窮和地域富人富’四種情況,若出現‘地域窮人富’和‘地域富人窮’,則錯位情況比較嚴重,精準度下降)。

第二、結果識別法:救助兒童會以結果型困境認定為標準,該種識別方式并沒有從可能造成兒童被侵害的原因角度來認定,而是以造成的結果進行認定,如兒童遭受侵害、遭受家庭暴力等。這種方式的好處是可以最大化關注兒童,避免只關注困境成因而忽略結果所造成的排斥現象,一旦兒童被認定為受到侵害或者傷害,就可以獲得服務和保護。

3.社會組織

國內社會組織對貧困和弱勢兒童的識別以政府標準為主,原因是社會組織主要承接政府購買服務,以此彌補政府力所不能及的專業服務。該分類標準體現為類型識別法,通過確認困境兒童的類型、以困境成因作為劃分類型的依據,造成部分結果型困境兒童被排擠的現象。

社會組織以政府識別認定的困境兒童為主要服務對象并為其提供評估和服務,被排擠的‘結果型困境兒童’無法獲得相應的服務。例如存在社會融入困難但并不屬于自身殘疾的兒童,疑似被侵害但不屬于缺乏父母監護的兒童。但社會組織會在實際工作中發現一些結果型困境兒童并將其納入服務范圍,一定程度上彌補了政府識別方法的不足,減少了對這類兒童的排斥。如和風機構會不時發現一些不屬于政府認定的類型中,但也面臨就學困難或疑似被侵害等問題的兒童,后期服務中會將這類兒童納入,為其提供同樣的服務和評估。

但是,由于目前識別認定方法以類型劃分為主,‘結果型困境’的兒童無法被大范圍精準篩查,只能被社會組織零星發現。減少結果型困境兒童被遺漏或者排斥,還需要政府擴大識別范圍,將其納入困境兒童中。

(二)評估工具對比分析

1.工具目標

9家機構的工具目標包含評估摸底、風險分級以及鏈接保障和服務三類。其中,9家機構設置工具的目的都包含評估摸底。除此之外,張家港市民政局、南京市民政局、同心未保中心、和風社工事務所都設置了風險分級工具,但這4家機構的風險分級又有不同,可以分為兩類:

第一類依據困境兒童的類型,設置不同標準分級。南京市民政局、南京未保中心采用類型分級,依據困境兒童的不同類別,針對每種類型的困境兒童設置了相應的分級標準,分級標準更為細化、針對性更強。

第二類沒有區分困境兒童類型,使用統一標準分級。張家港市民政局及和風機構使用統一標準對困境兒童進行分級,針對性較弱。每種類型兒童的困境或弱勢情況都有較大差異,使用統一的分級標準無法有效分級困境兒童的困境或弱勢風險,甚至會造成部分類型困境兒童在統一標尺分級中拿不到高的分數,形成因工具設計造成‘服務排斥’的問題。

除評估摸底、分級的目標之外,各機構的工具都包含鏈接保障和服務的目標。其中,張家港民政局又細化了服務導向的評估工具,服務工具更加細化和具體,從服務角度設置了服務導向的評估工具,服務類型和內容更加豐富多元。

2.工具內容及成效

因各機構評估摸底的程度有深有淺,工具內容的設計也有多又少。國務院扶貧辦的《扶貧手冊》、民政部《留守兒童基本情況調查表》、愛德基金會《孤兒評估表》三個機構的工具比較簡化、內容較少。其他機構的評估表設計內容相對較多,如和風機構的美國三套表、張家港市的服務評估表和分級評估表、南京市民政局的分級評估表。操作難度最高的是和風機構翻譯的美國三套評估表,該套表包含較多心理評估的內容,部分需要通過游戲作出評估,維度和指標的專業性較強,需要花費的時間較多、使用該工具完成評估的操作難度較高。

工具的評估內容通常包括兒童自身狀況及家庭狀況兩大類。總結來看,各機構工具內容方面的設計出現的問題包括:

第一,因簡化造成評估不足的問題。內容設置最為簡化的機構是愛德基金會,雖然簡化的評估工具方便非專業社工使用,且基金會并非以提供服務為目標,但過分簡化的評估表會遺漏部分重要信息,不利于目標的有效達成。民政部的留守兒童評估表也有同樣不足,因信息少,缺乏對留守兒童心理健康問題的評估,不利于提升留守兒童的心理健康和傳遞服務。

第二,指標內容設置不清晰的問題。如張家港民政局的分級指標中多次提到“身心障礙”、“主要照顧者的身心障礙”和“照顧者親職能力弱”,但“身心障礙”的具體對象不明確,且與“主要照顧者的身心障礙”存在重疊,它們是否屬于“照顧者親職能力弱”也并不清晰。指標定義不清晰,會造成困境兒童評定分級不夠精準,可能導致相應的服務錯位或不匹配,如屬于高風險等級的困境兒童無法獲得高層次的服務,或屬于一般風險等級的困境兒童獲得更多的專業服務和資源。

第三,工具內容的重復性問題。以張家港市為例,其高風險兒童評估篩查工具和個案ABCD分級服務兩套工具之間存在交叉重復,這無疑會增加實際工作中評估篩查的復雜性。

3.工具應用

各機構發展的評估工具主要由兩類人群使用:

第一類由政府部門工作人員使用。國務院扶貧辦的扶貧工具主要由地方扶貧/幫扶干部來使用。民政部的留守兒童評估表也主要由鄉鎮或街道一級的村民/居民委員會兒童福利工作人員使用。愛德基金會簡化的工具主要由鄉鎮政府工作人員使用,用來協助愛德基金會在地方評估孤兒生活水平、篩選符合助養的孤兒。聯合國兒童基金會簡化的評估表也主要由地方的兒童福利主任使用。一般來說,由政府工作人員使用的評估工具在內容和形式上往往比較簡化。

第二類由專職社工來使用。從政府部門來看,南京市民政局、張家港市民政局都委托社會組織的力量參與困境兒童服務,評估工具由受委托的機構社工使用。國際組織方面,救助兒童會的工具主要由本機構或委托其他本地機構的專職社工使用。和風機構和南京未保中心主要受政府委托進行專業評估和服務,評估工具由本機構社工使用。從特點上來說,由專職社工使用的工具從內容設置上都較為復雜,評估的內容比較豐富、多元、全面。專職社工相較于政府部門工作人員,具有更加專業的兒童服務經驗,擅長與貧困和弱勢兒童及其家庭建立聯系和溝通,有更強的能力使用比較復雜的評估工具。

五、風險及局限性

通過對各機構的識別標準和評估工具的對比分析,可知各機構的識別標準和工具依然存在一些可能對部分兒童造成排斥的問題,可以分為以下幾種類型:

第一,因識別標準造成排斥。收入識別法、類型識別法、地域識別法都會造成一定的排斥問題,三種方法識別共同特點是對造成貧困和弱勢(或困境)的成因進行識別,而非對結果及其表現進行識別。9家機構的識別標準中只有救助兒童會的識別認定方式采用了結果型識別方法,其余都屬于成因型識別。目前,困境兒童是政府保障的主要對象,因而針對困境兒童的分類識別法是主流,以民政部門的困境兒童分類為代表,分類識別的特點是困境的原因進行識別。但該方法的缺點和不足在前文已有重點探討,主要表現在缺少對困境結果的關注,造成部分‘結果困境型’(或結果貧困型、結果弱勢型)的兒童被排斥在外,無法獲得相應的保障和服務。

第二,因識別困難造成排斥。因困境兒童的分類眾多,導致各種類型之間在識別難度上存在差異。部分類型的困境兒童較容易識別確認,部分類型則較難確認。因識別認定的困難,造成識別不精準、識別遺漏的問題也會發生,產生一定的排斥效應。困境兒童的識別,主要由村/居委員會的兒童福利工作人員進行核實確認。雖然政策文件中已有明確的識別標準,但基層工作人員的專業能力不強,對于較難識別的類型,評判過程具有隨意性,會造成潛在困境兒童對象沒有被識別出來,從而造成‘應被納入、未能被納入’的兒童無法獲得保障和服務。

第三,因工具指標設置不清晰造成排斥或錯位。雖然識別認定工作是最關鍵的一步,將符合條件的困境兒童識別出來,接下來的福利保障和專業服務會造成排斥和遺漏的可能性較低。但梳理各機構的評估工具會發現,由于評估工具本身指標界定的不清晰,也會造成服務的排斥和錯位。這類情況主要出現在分級評估工具的使用上,如果分級的標準不清晰、不明確,增加了評估分級的隨意性,會造成部分兒童分值過高、部分兒童分值過低,由于分值不同的兒童所獲得的服務也有所不同,進而造成所獲服務的錯位。

第四,因工具分級標準統一造成排斥或錯位。困境兒童的類型多元復雜,工具統一化使得無法兼顧到不同類型困境的特殊性,部分類型的兒童會被歸類為較低風險的困境兒童,從而無法獲得較高層次的服務或保障。

第五,因工具過分簡化造成排斥。過分簡化的評估工具無法全面評估兒童狀況,進而造成后續服務的脫節。例如,民政部留守兒童的評估表只收集家庭基本信息及父母監護情況,缺少對兒童其他方面的評估內容,評估內容不全面,無法了解到兒童其他方面如心理情感等需求,導致為留守兒童提供的服務較為有限。另外,愛德基金會的孤兒評估表,缺少孤兒獲得的基本保障等信息,這些信息是評估孤兒是否符合助養的重要參考之一。過分簡化的工具不利于評估兒童需求,實現工具應有的目標。

六、結論及啟示

從識別方式來說,相較于收入識別法、類型識別法、地域識別法,結果識別法能夠直接識別出生活于貧困或有弱勢特征的兒童,該方法以兒童為中心,而非家庭、父母或地域特征,直接關注兒童的困境或弱勢特征,能最大程度減少對貧困弱勢兒童識別方面的遺漏或偏差,是最有效的識別方法。本文研究也發現,部分社會組織實際工作中常常發現一些“結果型困境”兒童但未被納入政策范圍獲得福利保障,造成排斥情況。因而未來應當增加結果識別方法的應用,加強對貧困弱勢兒童結果的識別認定。兒童困境的結果包括那些面臨康復、照料、護理、社會融入困難的兒童,生活、就醫、就學困難的兒童,以及人身安全受到威脅或侵害的兒童。對于以上面臨困難的兒童,可以進一步分類設計具體的指標加以識別確認,如確認社會融入困難的標準、就學困難的標準、侵害或者被威脅的標準。另外,識別認定工作需要引入專業力量,由專業社工進行識別確認效果更好,避免因專業性不強造成遺漏或排斥情況的發生。針對個別較難識別的兒童案例,可以通過引入包括專家、社工和基層人員在內的多方力量共同確認個案是否符合標準。

評估工具方面,應當全面系統地評估兒童的基本情況,因而評估內容不宜過簡。評估不單是物質層面,還有心理層面、精神層面、社會層面等。如英國兒童及家庭需求評估框架設置的原則之一,以生態視角看待兒童的問題,評估中要綜合考慮兒童成長的環境要素,包括兒童原生家庭的特點、家庭成員包括父母、照料人和其他親屬的特點、社區環境特點演技兒童所生長的社會文化脈絡,還有家庭、社區和文化等不同層次系統之間潛在的相互影響和作用關系。該框架要求評估兒童發展的需求,包括兒童健康、教育、精神和行為發展、自我認同、社交和自理能力;評估父母的照料能力、保護兒童安全能力、情感關懷能力、鼓勵能力、引導和邊界設置的能力等;還要評估家庭歷史、家庭功能、住房、就業、收入、家庭融入和社區資源等情況(亓迪、張文靜,2018)。另外,因貧困弱勢兒童的類型不同、面臨的困難不同,評估應當依據不同類型兒童設置相應的風險分級工具,提升分級工具的精準度和可靠性。評估工具設置的指標也應當清晰明確,增強分級工具的規范性和科學性。

總之,兒童是生命的起始階段,貧困或弱勢特征會嚴重影響兒童的身心發展,阻礙兒童和社會的人力資本積累。通過優化識別方法和評估工具,能夠盡量減少遺漏或排斥,切實解決困難兒童的問題,更有效地傳遞相關的保障和服務,提升兒童和社會的福祉。