氣井積液預測模型對比

竇金寶

(西安石油大學,陜西 西安 710065)

在含水氣井開發的中后期,由于地層含水量的增加和氣井自身壓力的降低,經常會出現氣井積液現象。氣井積液現象對于氣井的正常生產和開發有很大的影響,嚴重的時候甚至會“壓死”氣井。因此,準確預測氣井積液的產生對于指導氣井的日常生產,極時采取排水措施都具有十分重要的意義。

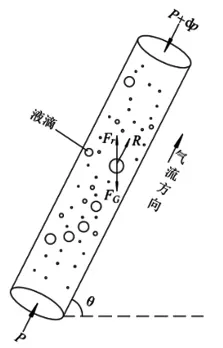

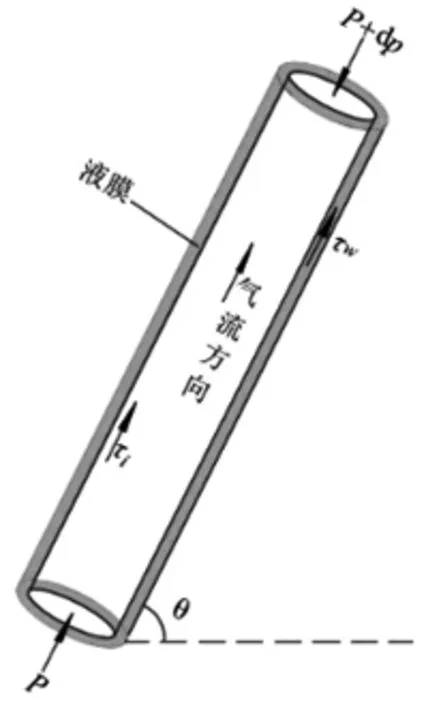

目前常見的氣井積液預測理論模型有液滴模型和液膜模型兩種,如圖1、圖2所示。液滴模型認為在井筒內,液滴是液相的主要存在方式,只要井筒內氣流速度足夠將最大直徑的液滴攜帶出井口,則井底不會出現積液現象;液膜模型則認為在井筒內,液膜是液相的主要存在方式,只要井筒內的氣流速度足夠使得附著在井筒內部上的液膜不發生逆流,那么井底就不會出現積液現象。

圖1 液滴模型示意圖

圖2 液膜模型示意圖

筆者結合實際氣井生產數據,選取了目前常見的幾種氣井積液預測模型并進行了對比分析,篩選出預測精度較高的模型以用于指導實際生產。

1 常見氣井積液預測模型

1.1 Turner模型 [1]

Turner在1969年通過分析向下的重力和向上的氣體對液滴的阻力之間的平衡關系,確定了氣井不積液時的臨界攜液流速。

1.2 吳丹模型 [2]

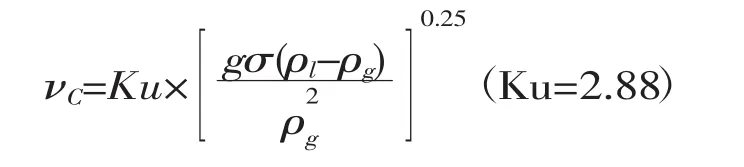

吳丹通過引入Ku數,通過對井筒內環狀流狀態下液膜的受力分析,確定了氣井不積液時的臨界攜液流速:

1.3 陳德春模型 [3]

陳德春模型對液膜和氣芯分別進行了受力分析,建立了定向氣井的臨界攜液流量預測模型,并給出了與井斜角和油管直徑對應的修正系數表。

2 模型對比分析

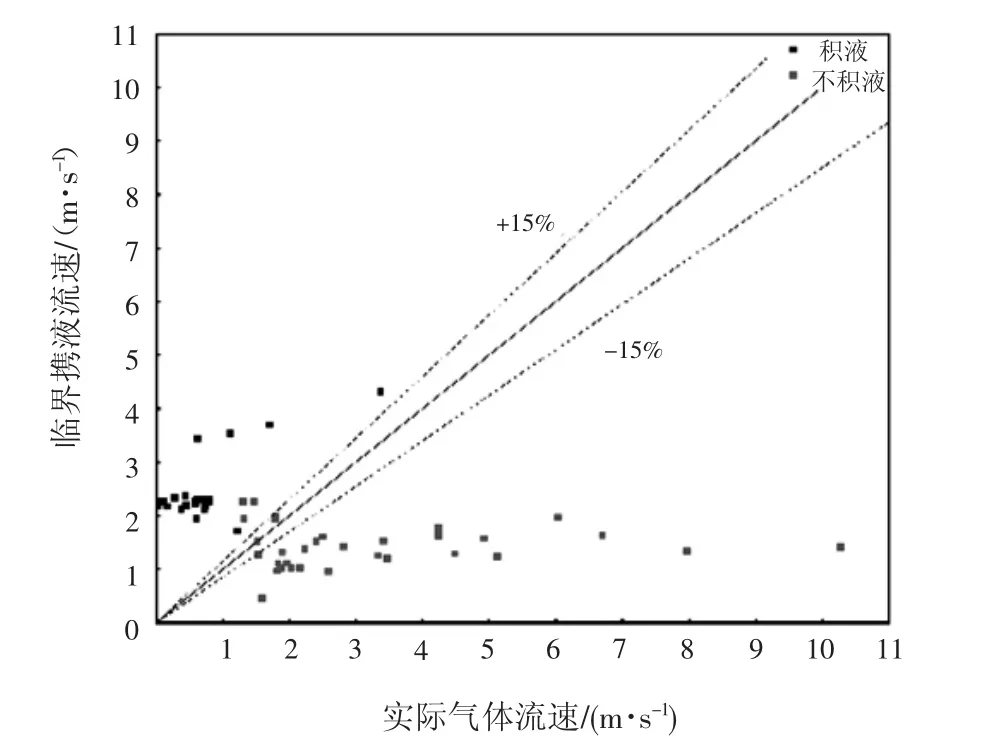

本文采用來自Turner的32口生產現場的實際氣井數據和杜敬國[4]的25口生產現場的實際氣井數據驗證上述三個模型,并進行對比。見圖3~圖 5。

圖3 turner模型預測結果

圖4 吳丹模型預測結果

圖5 陳德春模型預測結果

從圖3、圖4、圖5看出,陳德春模型有3組數據預測錯誤,tuner和吳丹各有4組數據預測錯誤,因此,陳德春模型預測結果較好,準確性較高。

3 結論

結合57口生產現場的實際氣井數據,將常見的三個模型的預測結果進行對比。結果顯示,陳德春模型的預測結果與氣井的實際情況吻合程度更高,可以作為實際生產中的指導參考。

變量表:σ為液體表面張力,ρl為液體密度,ρg為氣體密度,R為曳力,Fr為浮力,FG為重力,P為壓力,τi為氣液相界面剪切應力,τw為壁面剪切應力。