“材料腐蝕與防護”課程教學的創新性探索

王乃光,施志聰

(廣東工業大學材料與能源學院,廣東 廣州 510006)

材料的腐蝕始終困擾著工程領域。腐蝕導致工程裝備、關鍵結構以及基礎設施損壞,進而引起災難性事故。由腐蝕引起的經濟損失在各國每年的國民生產總值中平均超過3%,中國約達5%[1]。有鑒于此,國內各大高校材料及化工類專業紛紛開設“材料腐蝕與防護”必修課,目的在于讓學生掌握腐蝕的基本概念、重要理論以及防護的基本原理和常用手段。材料腐蝕與防護屬于多學科交叉領域,涵蓋材料、物理、化學、電化學、力學、生物等多個學科的知識[2-3],而且與人類的工業生產和日常生活密切相關;此外,該領域發展突飛猛進,每年都有大量文獻報道,內容涉及金屬常溫下腐蝕、金屬高溫氧化、無機非金屬高溫燒蝕等,有些報道甚至顛覆了人們對腐蝕持有的傳統觀念。因此,“材料腐蝕與防護”的課程教學存在一定難度,既要牽涉到多方面的知識,又要緊跟最新研究進展,必須引起相關教師的高度重視。

1 “材料腐蝕與防護”課程教學存在的問題

1.1 學生的前期知識儲備不夠

“材料腐蝕與防護”通常在大三第二學期開課。如前所述,該課程的內容涉及材料、物理、化學、電化學、力學、生物等多學科的知識。盡管學生在大一至大二期間對這些學科有所涉獵,但與腐蝕密切相關的知識了解得并不多,某些重要知識甚至有所遺忘。例如,“活度”是物理化學中的重要概念,在腐蝕電化學領域也經常提及,但很多學生在學習本課程或解題時對這一概念并不熟悉,不知如何使用。又如,“材料腐蝕與防護”的研究對象為材料,在講授這門課時難免會提及材料科學中的重要概念,如晶界、位錯、基體、第二相等,但很多學生對這些概念感到陌生。

1.2 傳統的講授式教學過于枯燥

目前,“材料腐蝕與防護”的教學以課堂講授為主,學生幾乎是被動接受知識,很難調動學習積極性。該課程包含大量復雜的公式,如Evans極化圖的數學表達式、Nernst公式、電極反應動力學方程等,單純的課堂講授往往比較枯燥且難以理解。此外,課程涉及的基本概念較多,像局部腐蝕、電偶腐蝕、過電位、腐蝕驅動力等,僅通過講授或板書很難讓學生深刻領悟并記住這些重要概念。

1.3 內容相對陳舊,國內外最新研究動態跟進不足

現今“材料腐蝕與防護”教材的內容還停留在二十世紀八、九十年代的水平,涉及的知識僅僅是腐蝕、防護的一些基本概念、理論和應用,明顯缺乏該領域國內外最新的研究動態。事實上,腐蝕與防護作為材料科學及相關工程學科的熱門研究領域,每年都有大量文獻報道。研究內容包括金屬常溫腐蝕、金屬高溫氧化、無機非金屬高溫燒蝕等。有些報道甚至顛覆了人們對腐蝕持有的傳統觀念。例如,大多數金屬在陽極極化過程中都存在“正差數效應”,即隨極化程度的增大自腐蝕速率降低。但對于鎂及其合金而言,自腐蝕速率反而隨陽極極化的增大而升高,即所謂的“負差數效應”,且產生的原因至今學術界爭論不休。然而,目前常用的幾本教科書完全沒有提及這一現象和產生的相關原因。

1.4 考核方式過于單一

“材料腐蝕與防護”的課程考核方式目前主要是筆試(開卷或閉卷),幾乎沒有計算題。學生為了應付考試往往死記硬背,并沒有完全掌握所學的知識。因此,這樣的課程考核不能真正反映學生的學習情況,更不能調動學生積極思考、主動探索。

2 課程教學的相關對策及創新性探索

2.1 向學生提供其他學科的前期知識儲備

教師在備課過程中,可以根據不同章節的需要,適當增加其他學科的相關知識。例如,在講到“電化學腐蝕的傾向”這一章時,可向學生闡述熱力學方面的知識,讓他們掌握平衡電位的計算方法,懂得平衡電位對判斷腐蝕傾向的重要性;在講到“金屬高溫氧化”這一章時,可向學生灌輸金屬氧化物的晶體結構知識,如p型半導體或n型半導體等,方便學生熟悉合金元素的原子價對基體金屬氧化率的影響;在講到“局部腐蝕”這一章時,可適當講授與“材料科學基礎”相關的內容,如晶粒、晶界的結構和性質等,這樣有助于學生理解晶間腐蝕的原因。前期知識儲備不宜講授太多,但必須適用且切中要害,便于“材料腐蝕與防護”的課程教學。

2.2 結合現實生活,以通俗形象的方式講授難懂的腐蝕理論

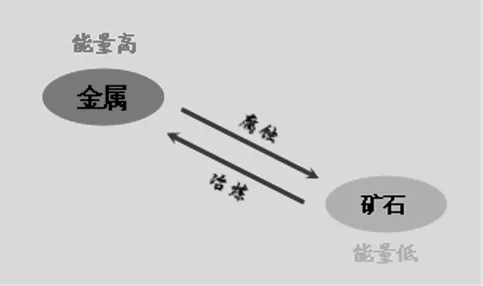

教師在講授腐蝕的基本概念時,可列舉現實生活中的具體例子,如鐵生銹、銅生“銅綠”等,讓課堂跟生活結合起來。以此為基礎,可進一步闡述腐蝕的本質時,并利用圖1所示加深學生對知識點的理解。

圖1 金屬的腐蝕過程示意圖

即金屬處于“高能”態而不穩定,有自發向穩定的“低能”態轉變的傾向,最終被腐蝕成礦石。這一過程的逆過程就是我們常說的金屬冶煉—礦石轉變為金屬,該過程需要吸收大量的能量,因而不能自發產生。在講授“電化學腐蝕的傾向”這一章時,同樣可利用圖1,并由此引出平衡電位的概念和Nernst公式,即平衡電位與物質的自由能密切相關,是判斷腐蝕傾向的重要依據,而Nernst公式可計算某物質在特定環境下的平衡電位。類似的示意圖還有很多,都有助于課堂講授并加深學生對知識的理解和記憶。

“材料腐蝕與防護”涉及一些公式,如Evans圖的數學表達式,單純的講授不容易掌握,可將公式與示意圖結合起來,對應的部分用同種顏色表示,如圖2所示。

圖2 Evans圖數學表達式的形象記憶

該公式包含的驅動力為陰極反應和陽極反應的平衡電位之差Eoc-Eoa,阻力分別為陽極極化Pa、陰極極化Pc和溶液電阻R。各部分都與Evans圖對應,因此很容易理解和記憶。另外,“材料腐蝕與防護”包含點蝕、晶間腐蝕、電偶腐蝕等重要概念,但教材中僅用文字描述,缺乏必要的照片。因此,教師可在課堂上提供對應的照片,讓學生從感官上認識什么是點蝕、晶間腐蝕、電偶腐蝕,這樣有利于加深對所學知識的記憶。

2.3 利用科研數據庫,將相關研究的最新動態在課堂上展現

如前所述,腐蝕與防護的研究日新月異,在一些國際權威期刊上每年都有大量文獻報道。然而,“材料腐蝕與防護”的教學內容過于陳舊,缺乏國內外最新研究動態的跟進,這樣不利于激發學生的好奇心。因此,教師很有必要利用科研數據庫,將腐蝕與防護的最新研究進展搬到課堂上來。例如,在講授“差數效應和陰極保護效應”時,可向學生展示文獻中報道的“負差數效應”,并指出目前學術界對“負差數效應”產生的原因爭論不休,已提出大量模型對該效應進行解釋;在講授“金屬的鈍化”這一章時,有必要向學生灌輸“自鈍化是改善金屬材料耐蝕性的有效手段”這一思想,并由此引出Nature Materials期刊上一篇鎂-鋰基合金的論文。該論文指出,通過合金化、熱處理及加工工藝的改善,在大氣環境下活潑的鎂-鋰基合金表面竟能形成致密的Li2(CO3)2膜,可有效保護金屬基底[4],使其耐蝕性達到鈦合金的水準,從而顛覆了人們對材料腐蝕與防護的固有認識;在講授“腐蝕控制”和“防腐蝕設計”這些章節時,可著重提及Nature期刊上關于“共享腐蝕數據庫”的論文。該論文指出,建立共享的腐蝕數據庫可準確預測不同材料在不同環境下的腐蝕失效,從而為防腐蝕設計提供理論指導[5]。總之,在課堂上展示相關領域的最新科研動態是激發學生好奇心并調動其學習積極性的有效方法,任課教師必須引起高度重視。

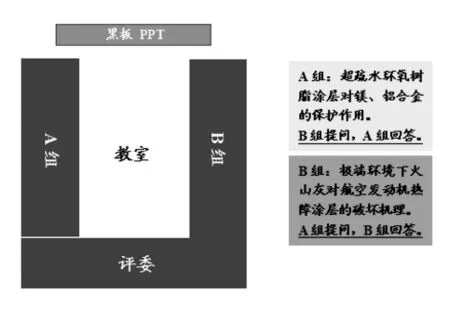

2.4 適當調整課程考核方式

如前所述,目前“材料腐蝕與防護”課程的考核方式類似文科且比較單一,大多是一些基本概念題和問答題,缺乏新意。為了顯示理工科的特質,課程考核可適當涉及計算和推導題,如已知腐蝕電流密度i(mA·cm-2)、金屬的摩爾質量M(g·mol-1)、金屬的密度 ρ (g·cm-3)、對應的金屬離子價態+n、法拉第常數F(C·mol-1),用含i、ρ、M、n和F的式子表示金屬的腐蝕速率V(mm·y-1)。此外,還可通過平時的課堂研討進行另一種考核,如根據腐蝕與防護領域中的某個具體前沿性問題,讓學生查閱文獻并做好PPT,在課堂上展開分組探討和辯論,教師充當評委打分,具體形式如圖3所示。總之,課程的考核方式盡可能多樣化,以便從不同角度考查學生對知識的掌握情況以及分析解決實際問題的能力。

圖3 《材料腐蝕與防護》課程的課堂研討示意圖

3 結語

綜上所述,教師可通過提供其他學科的前期知識儲備、利用通俗形象的教學方式、展現最新科研動態、調整課程考核等措施對“材料腐蝕與防護”這門課進行創新性探索,從而激發學生的好奇心,調動他們的學習積極性。