智能服裝的應用途徑和發展問題及其未來趨勢展望

孫若宸,許黛芳,黎梓璇

(嘉興學院設計學院,浙江嘉興 314001)

智能服裝又稱功能性服裝,指的是能夠發揮特有的功效或含有特定目的性功能的服裝。智能服裝原本屬于尖端領域,是在原有覆蓋人體、裝飾美化等基本功能上,將人工智能的電子微元件添加到服裝中,滿足不同人群對服裝中電子產品微元化、無形化的追求。例如能檢測人體生理指標的襯衫,能播放視頻和音樂的外套,能根據外界因素調節溫度、濕度的褲子等,既滿足了大數據時代下人們對高科技產品的追求,也讓許多服裝企業在傳統紡織服裝產業不景氣的情況下謀求了新的市場和活力。

本文旨在介紹智能服裝的分類,然后分析應用途徑及目前存在的發展問題,最后對未來發展趨勢進行展望,以期讓群眾和企業認識到智能服裝未來巨大的前景和市場,使之發揮更大的作用。

1 智能服裝概述

1.1 智能服裝的定義

服裝作為人類文明的載體,體現了當代科技的迅猛發展。而智能服裝則是人工智能與服裝設計等多方面的高科技結合。和傳統服裝相比,智能服裝在覆蓋人體、保溫避寒、美化裝飾等基本功能上并沒有多大的改變,而是在服裝功能上進行拓展。服裝設計師通過引入現代智能化技術,使服裝更加科技化、智能化,在滿足消費者審美和舒適的前提下融入新型的高科技,幫助消費者解決特定的困擾。

1.2 智能服裝的研發方向

目前的智能服裝主要是在服裝材料的高科技化、服裝與電子元件融合、服裝與外界傳感反應、服裝中人機智能交互、服裝電源與電路控制系統改進等方面進行研究[1]。研發方向主要是服裝材料的創新[2],服裝智能化[3]、電子化的提升[4],具體的組合形式分為3種:(1)服裝直接接入微型電子元件來控制功能;(2)通過創新材料或化學改性賦予普通服裝特殊的功能;(3)通過梭織或針織技術將智能纖維等織入服裝中。如圖1 所示,將LED 燈與紗網面料相結合,在紗網面料中將LED 元件作為點元素應用,再配合面料再造工藝,使不同色彩的LED 元件形成肌理圖案,將科技與面料再造藝術結合在一起。

圖1 LED燈與紗網面料的結合

1.3 智能服裝設計應滿足的條件和原則

智能服裝在設計時應該滿足的條件:(1)電子服裝能夠起到預期的智能作用或達到預期的標準;(2)穿著在身上能夠達到人體健康標準并滿足穿著過程舒適;(3)滿足制作過程的裁剪、縫紉,后期的洗滌等要求;(4)智能服裝保養要方便,材料要綠色環保,對環境的污染最小化。

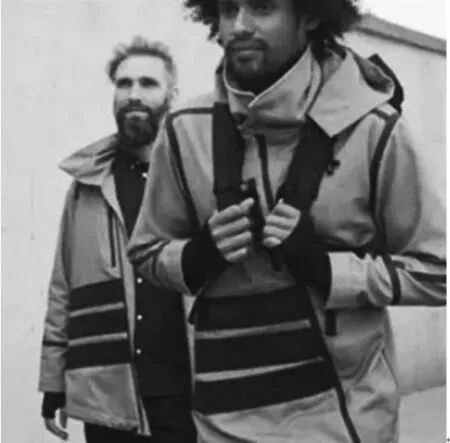

設計智能服裝應該遵循的原則:(1)人機交互原則,即加強人體、服裝、外界之間數據與信息的交互,使三者成為統一的機體[5],如著名荷蘭服裝設計師Paulinevan Dongen融合藍牙、手機APP等互動技術,研發了智能風衣Paulinevan Dongen(如圖2所示)。(2)分區與一體化設計原則。一體化即一件智能服裝作為一個整體,對各項參數的處理應從整體來考慮;分區則是指按照人體結構將各層次分割開來,分攤存在的安全要素,如采用嵌入式連鎖設計模式[6]將服裝分成幾片或幾層植入不同的要素,既可以實現電子元件不可見、不可觸摸,又可以避免因水洗、晾曬造成磨損,體現智能服裝的輕便、舒適、耐磨等特性。(3)可持續使用原則。智能服裝的可持續使用原則起初是指智能服裝的電池續航能力,后來隨著環境問題的突出演變為對環境的破壞程度[7],如目前的生態服裝采用天然纖維面料,亦采用無害染料印染,嚴格控制甲醛的殘余量,具有無毒、安全的特性。

圖2 Paulinevan Dongen設計的智能風衣

2 智能服裝在研發程度上的分類

2.1 入門級智能服裝

入門級智能服裝是指將服裝與一些功能簡單的智能設備相結合。產品的功能較為單一,屬于功能單一的簡單大眾化產品,智能化程度不高,生產目的主要是為了滿足消費者的好奇心,研發成本較低,對外界數據的處理能力不夠完善。這類智能服裝較普及,利用當前最基本的傳感技術分析監測數據,做成擁有單一功能的智能服裝,如測量心率的腕帶、鑲嵌藍牙耳機的帽子、測量身體數據的貼身內衣等。

2.2 準專業級智能服裝

準專業級智能服裝是指將功能較單一的智能設備組裝、集合后再與服裝相結合形成的產品。多設備集合實現了傳感器之間數據分析能力的融合,產品達到準專業級別。相對入門級產品,準專業級智能服裝的功能更加多樣化,能夠滿足消費者對于智能服裝的初級體驗,甚至還能夠協助解決生活中的部分需要。因為功能的增加,此類智能服裝對研發者和生產者的要求、標準更高,尤其需要更多跨專業的綜合性人才,所以研發、生產的成本較入門級高。

2.3 專業級智能服裝

專業級智能服裝是指功能較全或測量數據較為準確,數據分析比較高級的服裝,目前主要是一些醫療服裝能達到該水準。醫療類智能服裝能夠實現對人體的無創、無介入監測,比如血壓、血糖、心電、心率、血氧飽和度等,在預防人體疾病和促進患者康復方面起到重要作用。該級別的智能服裝需獲得醫療機構的專業認證,收集的數據需要納入HIS(Hospital Information System 醫院信息系統)進行集中管理。因為價格昂貴,市場與普及程度都非常有限。

2.4 綜合級智能服裝

綜合級智能服裝是指功能齊全、對數據處理能力強大、集紡織材料和電子設備于一體的服裝。除了“一對一”式精準采集系統外,還具備“N合一”數據整理、分析系統。將分散的數據綜合起來加以分析,從而得出結果和解決方案。這一級別的智能服裝需要多行業、多領域、多層次結合,研發成本和研發時間都需要提前做好規劃。但是未來智能服裝的趨勢必將是“N合一”,如針對人體的不同部位采用不同設備,不同器官融合不同的科技,最終將其整合、處理并解決問題。

2.5 特殊領域的專用智能服裝

這類智能服裝的應用領域比較狹窄,具有特定的功能,如軍事上的“變色龍軍服”采用特殊材料制成,可以防彈,可以根據周圍環境變成迷彩色,還能通過分析士兵的心率來調節溫度,分析外界空氣是否含有有毒氣體后自動密閉并生成氧氣,與外界隔離。又如目前最為火熱的航天服的智能技術非常復雜,不僅在材料上要求極其嚴格,在交流、數據處理、防輻射、抗壓等方面的要求也非常高。航天服的5 大主要功能:(1)保證宇航員的生存溫度;(2)保證真空狀態下的氣壓平衡;(3)阻擋太空輻射;(4)地空交流;(5)維持宇航員的新陳代謝。圖3所示是目前NASA正在設計的美國宇航局火星宇航服Z-2系列太空服,利用3D掃描量身定制,材質使用耐久性的堅硬材質,將成為未來航天員移民火星的日常裝備。此外還有許多特殊領域的專用智能服裝,其功能只針對部分特定人群[8]。

圖3 NASA研發的Z-2系列太空服

3 專業智能化服裝的應用途徑

目前智能服裝有多種多樣的功能,可滿足用戶的不同需求,根據應用領域的不同,可以劃分為生活娛樂、醫療保健和軍事裝備等智能服裝。

3.1 生活娛樂

生活娛樂類智能服裝的主要用途是為了方便日常生活,解決一些小問題,促進人類生活的智能化,加強消費者對智能服裝的體驗感。如設計師Lauren Bowker將紡織品和油墨技術相結合,設計出了能夠適應天氣變化的裙子,其護套用液晶處理,可以針對外界摩擦作出反應。加拿大蒙特利爾時尚設計師Ying Gao設計出會開放的裙子Living Pod,當暴露在光線下時,裙子的褶皺會卷曲展開,運動速度也會隨著光線的強度而變化,體現了服裝的自然運動原理。

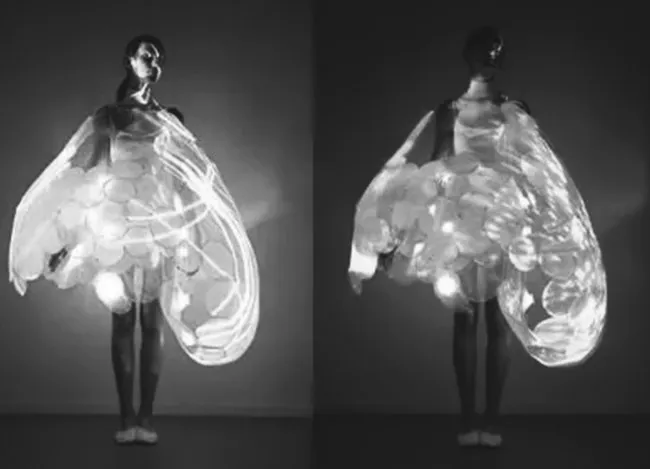

近幾年來,人機交互技術的不斷發展加快了智能服裝與人體、外界的結合。圖4 是飛利浦設計的Bubelle Emotion Sensing Dress,是一件能夠傳達情感的裙子,內部包含了生物傳感裝置,將穿著者的情感轉化為色彩表現在衣服上,使衣服成為交流工具,讓人們看到了時尚的未來。

圖4 飛利浦設計的Bubelle Emotion Sensing Dress

3.2 醫療保健

醫療保健類智能服裝目前擁有最廣闊的市場,因為當前人口老齡化加劇,各種疾病的發生率升高,甚至連部分保健人士都穿上了這類服裝。如2004 年新加坡研發出一款“記憶襯衫”,通過內部的硅感應裝置感應使用者是否摔倒,并向監護者發出警告;江南大學研發的iBeacon 定位礦工服,在1T2F 模式的基礎上引入iBeacon 定位技術及多功能面料等安全因子,從材料、款式、安全、GPS等多方面對礦工服進行改進[9-10];內部植入傳感器以監測多項生理參數的Owlet 智能襪,能夠監控嬰兒心跳、血氧量、體溫、睡姿,可以幫助父母實時遠距離監控嬰兒的身體狀況[11]。

醫療保健類智能服裝有廣闊的應用市場,改變了傳統醫療設備笨重、傳輸距離短等弊端,是智能服裝的一大重要用途。

3.3 軍事裝備

智能服裝最早應用于軍事裝備,目前智能服裝最領先的領域也是軍事裝備。隨著生物、化學、材料多方面技術的進步,智能服裝在軍事裝備方面的應用也展現出更多的用途。[12]如因獨特的材質,超高分子質量聚乙烯纖維繩索擁有與鋼索相同的硬度(質量卻只有鋼索的1/10),能阻擋沖鋒槍AK47 的子彈,使士兵能抵擋外界的沖擊[13]。又如我國姚穆院士領導的團隊研發的軍港呢采用多重多異復合化纖長絲織物制成,具有抗靜電、抗褶皺、清洗易干等優點,已經成為我國新一代的軍服面料[14]。

4 電子化智能服裝在應用方面存在的問題

如今,智能服裝的普及程度還處于初級階段,產品的功能、設計款式、消費者的認知等方面都沒有成熟,這有多方面的原因,具體有以下幾點:

4.1 電子元件電池續航能力

盡管目前許多電子元件已經實現了微型化、輕質化,但搭配電池使用仍會出現續航能力不足、體積過大等問題。而增強續航能力則不可避免要增大電池的體積,這樣不僅影響隱蔽性,還會導致衣服的舒適度下降;同時,隨著使用時間的延長,電池會出現供電能力均勻性下降的現象,影響數據處理的準確性和信號傳遞的穩定性。即使是目前供電能力最均勻的鋰電池也無法實現長期的均勻供電[15]。

4.2 高成本

由于智能服裝需要的材料、電子設備、人工成本、技術、生產周期等都沒有達到普及化標準,所以智能服裝的時代還沒有到來。生產所需的高昂成本使其成為一種奢侈品,大眾消費者難以承受;而且智能服裝的保養問題也是影響消費者購買意愿的重要因素之一。

4.3 穿著舒適度與安全性

智能服裝作為一項跨領域產品,融服裝與電子產品于一體,要兼顧舒適性與安全性就非常困難。安全性涉及服裝的電路安全、材料安全、電子輻射安全等。然而,目前的智能服裝監測尚未形成系統化、規范化的標準,故生產出來的產品無法保證其質量安全。而舒適性困難則是因為將科學融入服裝時,往往為了實現服裝的功能而無法滿足穿著時的舒適感。如鑲嵌在智能服裝內部的電子元件體積大、硬度強,讓穿著者在穿著時較難受。又如一些采集人體數據的智能服裝,為了數據的準確性選擇緊身服,可能妨礙使用者的日常活動。

4.4 耐用性

智能服裝鑲嵌了芯片、數據處理器、傳感器等電子元件[16],在穿著、洗滌等過程中,這些電子元件會受到拉伸、磨損、水浸、彎曲等,一旦某一方面出現問題,都會導致服裝功能受損,影響服裝的耐用性和智能系統的維護,使其使用壽命和使用周期較短[2]。

4.5 數據處理能力的準確度

智能服裝數據處理的準確度一直是智能服裝設計時的普遍難題,尤其是在采集人體數據時,由于人體不可能處于靜止狀態,所以不可避免地存在運動干擾、聲音干擾等。而且電子設備安放位置的移動及防護措施會影響數據的傳輸與信號的強弱,造成智能服裝在處理數據時產生誤判、漏判。

5 智能服裝未來發展趨勢的展望

盡管智能服裝目前存在許多技術性問題,但不可否認的是,作為當下服裝界最為火熱的研究方向,其未來的市場前景與經濟效益巨大。

5.1 向商業化和大眾化方向發展

從智能服裝的演變史來看,智能服裝從最初概念的提出到產品的出現,實現了從軍工到醫療再到日常生活的轉變,有向著商業化和大眾化方向發展的趨勢。雖然目前一部分入門級智能服裝實現了商業化,但大部分智能服裝由于高昂的成本和美觀性的缺陷市場開發無比艱難。未來智能服裝在降低成本的同時也應兼顧美觀性,既降低市場門檻,又提高消費者對智能服裝的期待,從而促進智能服裝向著商業化和大眾化方向發展[17]。

5.2 向特定化和人群針對性方向發展

不同的人群對于智能服裝的功能有不同的需求,如老年人和兒童需要防走失、防跌倒類智能服裝,起到監控保護作用[18];運動健身需要運動保健類智能服裝,起到測量身體指數和引導作用。這要求智能服裝向著特定化方向發展,針對特定人群進行設計開發。

隨著開發的不斷深入,智能服裝必然需要向著特定化和差異化方向發展,從消費者的需求出發,不斷完善其功能,從而有針對性地研發出滿足消費者的產品[19]。如針對老年人等特殊人群,重點是保護其人身安全,可以添加區域定位、實時報警等功能;針對健身旅游類人群,可以加入GPS等實時定位、導航設備,協助路線規劃。

5.3 向可持續化和復合化方向發展

多領域融合為智能服裝的進步提供了科學保證,也促進其向著復合化方向發展,例如將生物監測、環境監測、溫度調節等多種功能進行融合。隨著未來科技和智能服裝研發的不斷進步,這種趨勢將越發明顯。

在設計智能服裝時,服裝設計師不但要有可持續的設計創意,還要選擇可持續的材料和工藝。這里的可持續材料和工藝不僅指服裝報廢后不污染環境,還包括產品在達到使用壽命后,對仍然可以使用的材料和電子元件保證其循環利用的價值,提高資源利用率,達到人與自然的平衡與共處[20]。

6 結束語

從分析智能服裝目前存在的問題與對未來的展望可以看出,智能服裝未來在服裝界具有廣闊市場。目前,英國、德國、瑞士、芬蘭等國家都在積極研發智能服裝,許多服裝產業巨頭也展開了智能服裝的研發,相信隨著電子電機、計算機軟件等技術的發展,智能服裝的普及將在不久的未來實現。