單純栓塞與支架輔助栓塞治療顱內動脈瘤的臨床效果及安全性分析

付宜鑫,夏坤偉,邵永祥

顱內動脈瘤為神經外科常見疾病,其破裂致蛛網膜下腔出血所引起的病死率為25%~60%[1],及時治療是改善患者預后的關鍵。現階段顯微手術夾閉及血管內栓塞治療是顱內動脈瘤常見治療方式,單純栓塞具有微創及療效明確的特點,成為顱內動脈瘤有效治療方案[2]。但研究證實單純栓塞對寬頸動脈瘤患者較難完全栓塞。近期有研究表明支架輔助栓塞技術在顱內寬頸動脈瘤治療中有明確療效,可提高患者治愈率[3-4]。但目前支架輔助栓塞治療顱內動脈瘤的效果及安全性尚存有一定爭議,故本文旨在對比觀察顱內動脈瘤單純栓塞與支架輔助栓塞治療顱內動脈瘤的效果及安全性。

1 對象與方法

1.1 納入及排除標準

1.1.1 納入標準:①符合顱內動脈瘤診斷標準[5],經MRI檢查確診;②有血管內栓塞治療適應證[6];③術前血小板計數>70×109/L;④其他器官近期無出血;⑤無蛛網膜下腔出血,無明顯占位效應。

1.1.2 排除標準:①合并其他惡性腫瘤者;②既往接受動脈瘤夾閉及栓塞治療者;③有胃潰瘍病史或消化道出血史者;④妊娠期或哺乳期女性。

1.2 對象及分組 選取2016年10月—2018年1月我院收治的符合上述納入及排除標準的86例顱內動脈瘤患者,依據治療方法的不同均分為觀察組和對照組。觀察組男25例,女18例;年齡43~79(61.13±2.29)歲;病程4個月~3年(1.58±1.04)年;病變部位:前交通動脈18例,后交通動脈13例,大腦前動脈7例,其他5例;Hunt-Hess分級:0級4例,Ⅰ~Ⅱ級36例,Ⅲ~Ⅳ級3例;動脈瘤寬度1~10(5.98±1.05)mm。對照組男23例,女20例;年齡40~80(62.03±3.11)歲;病程3個月~3年(1.48±1.01)年;病變部位:前交通動脈19例,后交通動脈12例,大腦前動脈8例,其他4例;Hunt-Hess分級:0級3例,Ⅰ~Ⅱ級35例,Ⅲ~Ⅳ級5例;動脈瘤寬度2~10(6.02±1.01)mm。兩組基線資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院倫理委員會批準執行。

1.3 治療方法

1.3.1 觀察組:觀察組予支架輔助栓塞治療[7]。患者術前行CT血管造影明確需行支架輔助栓塞的動脈瘤位置,術前約3 h予負荷劑量阿司匹林、氫氯吡格雷。術中抗凝治療,全身肝素化,肝素初始劑量為50 U/(kg·h),后以每小時初始劑量半量追加抗凝藥物。全麻成功后采用Seldinger技術穿刺右側股動脈,置入6 F鞘管,造影顯示頸動脈瘤后,調整C臂X線機至合適工作位,采用x-pedion-14微導絲導引,Echelon-10微導管超選進入動脈瘤內,將2 mm×4 cm的3D彈簧圈填入動脈瘤內,同軸導入4 mm×15 cm的Solitare AB支架,調整支架位置合理,在透視下半釋放覆蓋動脈瘤頸,造影證實動脈瘤未顯影,確保支架完全釋放且解脫后,造影復查提示動脈瘤栓塞致密并載瘤動脈通暢,最后將微導管及支架撤出,動脈鞘繼續留置,直到肝素自然中和后方可拔出。

1.3.2 對照組:對照組予單純栓塞治療。患者全麻成功后,術中全身抗凝治療,采用Seldinger穿刺法,6 F導引管經股動脈送入左右頸內動脈,選合適角度在微導絲及路徑圖引導下,在動脈瘤腔內置入微導管絲,經微導管將可脫性彈簧圈(大小、長度及形態依據栓塞前所測動脈瘤和瘤頸大小進行選擇)送入,同時在瘤腔內成籃,造影復查確保成籃效果滿意。根據術中造影情況判斷動脈瘤栓塞是否致密。

1.4 觀察指標

1.4.1 栓塞效果[8]:術后即刻造影觀察兩組動脈瘤閉塞程度以評估栓塞治療的效果。經造影確認動脈瘤不顯影(95%~100%)為完全栓塞;術后造影仍可見部分對比劑(80%~95%)進入瘤體和(或)瘤頸為次全填塞;術后造影顯示大部瘤體顯影(<80%)為部分填塞。

1.4.2 預后效果:比較兩組術前及術后3、5、7個月改良Rankin量表(modified rankin scale, MRS)[9]評分,MRS評分范圍0~5分,評分越高表示預后越差,0~1分記為預后良好。

1.4.3 隨訪復發率:兩組治療后隨訪1年,比較兩組治療后6個月及1年的復發率。責任動脈瘤再出血、再治療及不明原因死亡均可判定為復發。

1.4.4 并發癥發生情況:比較兩組急性血栓、血管痙攣、缺血性腦卒中及動脈瘤破裂發生情況。

2 結果

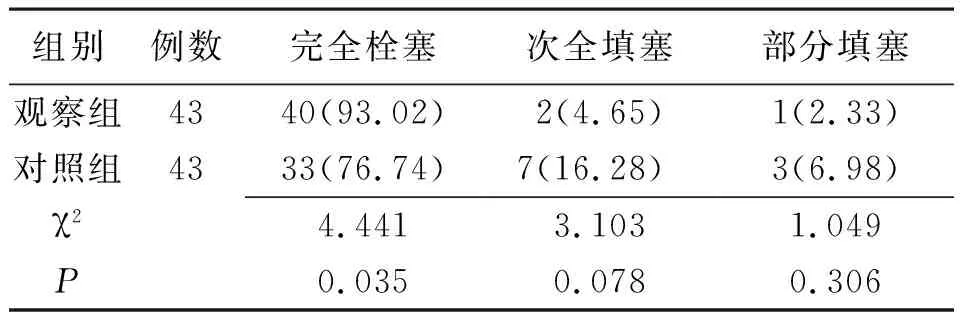

2.1 兩組栓塞效果比較 觀察組完全栓塞率高于對照組(P<0.05),次全填塞率及部分填塞率與對照組比較差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

2.2 治療前后兩組MRS評分變化 治療前兩組MRS評分比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后兩組MRS評分隨著時間的延長逐漸降低,且相同時間MRS評分觀察組明顯低于對照組,差異均有統計學意義(P<0.01),見表2。

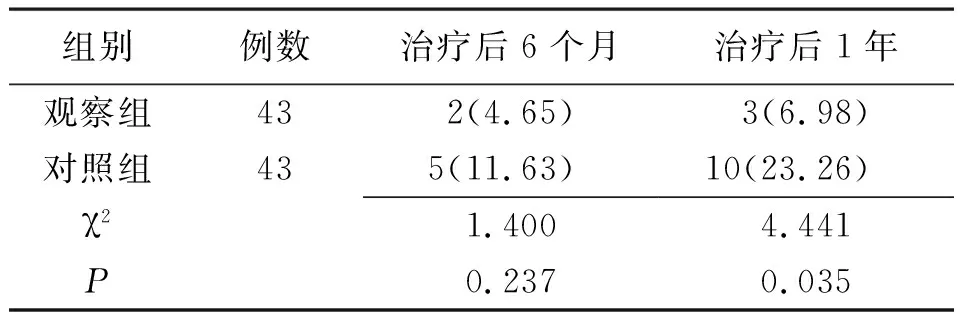

2.3 兩組復發率比較 觀察組治療后1年復發率明顯低于對照組(P<0.05),兩組治療后6個月復發率比較差異無統計學意義(P>0.05),見表3。

表1 不同方法治療顱內動脈瘤兩組栓塞效果比較[例(%)]

注:觀察組為采用支架輔助栓塞治療的顱內動脈瘤患者組,對照組為采用單純栓塞治療的顱內動脈瘤患者組

表2 不同方法治療的顱內動脈瘤兩組治療前后MRS評分變化分)

注:觀察組為采用支架輔助栓塞治療的顱內動脈瘤患者組,對照組為采用單純栓塞治療的顱內動脈瘤患者組;與同組治療前比較,bP<0.01

表3 不同方法治療的顱內動脈瘤兩組隨訪復發率比較[例(%)]

注:觀察組為采用支架輔助栓塞治療的顱內動脈瘤患者組,對照組為采用單純栓塞治療的顱內動脈瘤患者組

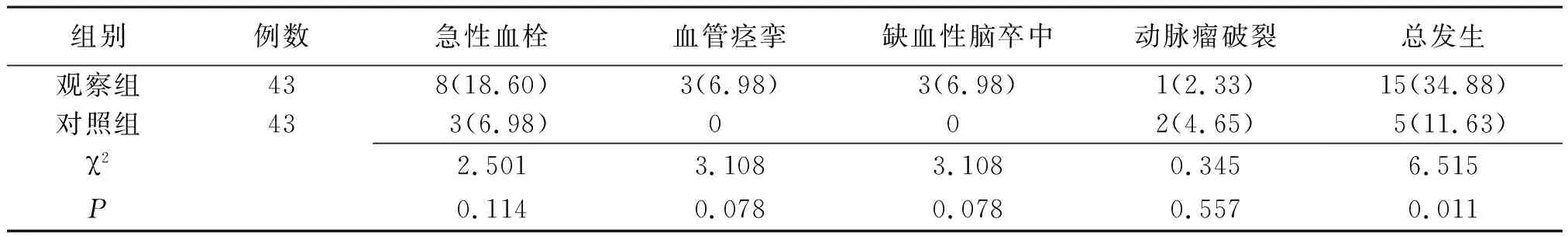

2.4 兩組并發癥發生情況 觀察組并發癥總發生率明顯高于對照組(P<0.05),但急性血栓、血管痙攣、缺血性腦卒中、動脈瘤破裂發生率比較兩組差異無統計學意義(P>0.05),見表4。

表4 不同方法治療的顱內動脈瘤兩組并發癥發生情況[例(%)]

注:觀察組為采用支架輔助栓塞治療的顱內動脈瘤患者組,對照組為采用單純栓塞治療的顱內動脈瘤患者組

3 討論

3.1 顱內動脈瘤病機及栓塞治療 目前顱內動脈瘤的發病機制尚未完全明確,普遍認為與以下幾種因素有關[10]:①動脈壁粥樣硬化致彈力纖維斷裂、消失,導致其無法承受巨大壓力,動脈瘤形成風險明顯增加;②腦動脈管壁厚度是身體其他部位同管徑動脈的2/3,周圍缺乏組織支持,所承受血流量較大,加之管壁中層缺少彈力纖維、平滑肌較少,并且血流動力學異常,這些都是引發動脈瘤的因素;③顱腦閉合性或開放性損傷及手術創傷等都可造成管壁薄弱,增加動脈瘤形成風險;④腫瘤的存在也會引發動脈瘤形成。不少顱內動脈瘤患者瘤體破裂前并無明顯的臨床癥狀,因此早期診治是預防顱內動脈瘤破裂出血的關鍵。血管內介入治療因具有創傷小、恢復快和療效好等優勢,成為防治顱內動脈瘤破裂出血的有效方法[11]。而血管內支架輔助治療有效解決了單純栓塞治療顱內動脈瘤的不足。

3.2 顱內動脈瘤栓塞治療現狀 研究指出,支架輔助彈簧圈栓塞總并發癥發生率明顯高于單純彈簧圈栓塞,兩種方法出血性及缺血性并發癥發生率比較無明顯差異,雖兩組術后即刻完全栓塞率無明顯差異,但支架輔助彈簧圈栓塞隨訪治愈率、復發率優于單純彈簧圈栓塞,結論:支架輔助彈簧圈栓塞可提高顱內動脈瘤患者治愈率并降低復發率[12]。向斌和向華[13]研究表明,支架輔助介入治療在顱內寬頸動脈瘤治療中安全有效,不會增加患者出血、血栓栓塞風險,同時明顯降低動脈瘤復發率。

3.3 本研究結果分析 本研究發現觀察組完全栓塞率明顯高于對照組,而治療后1年復發率明顯低于對照組,且術后相同時間MRS評分明顯低于對照組,表明支架輔助栓塞治療顱內動脈瘤栓塞效果明顯優于單純栓塞,同時可有效降低復發率并改善預后。研究證實,支架輔助栓塞效果較好的原因,主要與其可促進瘤頸部新生血管內膜并保護動脈瘤頸,同時改善患者瘤腔內血流動力學有關。支架輔助栓塞效果佳及復發率低的原因為:①支架輔助栓塞促進瘤頸部新生內膜,支架與瘤頸部彈簧圈相互作用,形成均勻致密網絡并完全封閉瘤頸,明顯改善瘤腔內血流變化,但也促進了血栓形成,而彈簧圈與支架相互交織形成平整網絡,確保覆蓋瘤頸的新生內膜平整,以降低復發風險;支架結合彈簧圈栓塞動脈瘤使瘤頸內膜更為結實,促進了瘤頸及載瘤血管重塑。②支架輔助栓塞可保護動脈瘤頸,單純彈簧圈栓塞較難達到致密填塞,缺乏對瘤頸良好支撐易增加復發風險,而支架輔助栓塞一旦受到血流沖擊及壓力可通過支架將其分散到整個支架所在血管,從而發揮保護瘤頸的作用。③支架輔助栓塞可減少血流對瘤腔的沖擊,降低動脈瘤破裂風險。因此支架輔助栓塞治療顱內動脈瘤能提高栓塞效果、降低復發風險,并改善患者預后。然而在治療安全性方面,觀察組總并發癥發生率較對照組明顯升高,但在出血性、缺血性并發癥發生率方面兩組差異并無統計學意義,提示支架輔助栓塞治療顱內動脈瘤并不會增加出血及血栓栓塞風險,有一定的安全性。

綜上,支架輔助栓塞治療顱內動脈瘤效果佳、復發率低、預后好,且有一定的安全性。