舊工業廠區外部空間環境的有機更新方法

摘 要:隨著城市的發展,對應的指導思想也逐漸發生了改變,舊工業廠區的改造再利用出現了一些新的趨勢。舊工業廠區以其優越的地理條件、低廉的土地成本、深厚的歷史文化及獨特的工業景觀與工業遺址,吸引了大量的投資商對其進行改造設計。本著以人為本的有機更新改造理念,變廢為寶的設計手法,[1]將科技與文化融入其中,使舊工業廠區的改造利用不僅能在經濟上帶來價值,同時在文化上也能作出巨大的貢獻,這也恰恰響應了國家可持續發展的戰略。

關鍵詞:以人為本;有機更新;變廢為寶;科技文化

0 引言

在當今的生活奏下,舊工業廠區的有機更新再利用成為了新的城市發展目標。舊工業廠區環境惡劣,建筑嚴重毀壞,空間大面積浪費,內部空間形式單一,毫無價值體現,如毒瘤般存在,大大影響了城市的環境與質量,因此舊工業廠區環境的有機更新改造已經迫在眉睫、刻不容緩。本次設計研究就是希望通過對舊工業區的外部空間進行分析調研、有機更新,疏通廠區流線,豐富廠區的功能分區,將零散的廠區建筑聯系起來形成整體,營造符合大眾需求的創意園區。

1 有機更新在舊工業廠區改造中的運用

1.1 空間環境

空間環境是一個軸側的三維立體空間。而要使整個空間環境映入眼簾,主要任務就是將建筑與周邊連接在一起形成一個整體,從不同的尺度進行空間的優化。[2]體現人與自然和諧相處,科技與文化相融合,時間與空間、新與舊等不同概念的結合,這樣的融合就是空間環境。

1.2 有機更新

有機更新理論是吳良鏞教授基于北京老城區改造建設多年研究經驗的總結,[3]如整體性、相容性、協調性、藝術性等,其核心的內容就是要保證城市本身的同時,尊重自然,以人文本,以城市文化為背景,提高周邊的生活質量,最終實現舊工業廠區的全面發展。

1.3 有機更新的目標

有機更新的主要目標就是對經濟、環境、社會、文化進行循序的改造以符合大眾需求、促進城市合理發展、滿足國家要求。

經濟目標:城市不斷進步,經濟水平不斷提升,商業形式不斷豐富,人們逐漸開始追求不一樣的生活體驗與購物熱情,舊工業廠區這種20世紀七八十年代的產物早已被淘汰,因此就有了文化創意園的出現。

環境目標:建筑表面裸露,綠植較少,大多建在郊區,由于城市的快速發展與擴張,現在大都處于市中心,因此環境優美的文化創意園的出現不可避免。

社會目標:這屬于一個籠統的概念說法,主要的前提是在經濟環境穩定之后,當廠區業態豐富之后就會產生大量的招聘需求,從而有更多的人會找到工作,生活得到提升,社會更加穩定。

文化目標:國內舊工業廠區是20世紀七八十年代的產物,有厚重的工業歷史,是時代的記憶、城市發展的觀察者,也是城市與文化的結合者,因此舊工業廠區改造要注重文化的保留與利用。

1.4 有機更新的原則

“有機”就是把整個舊工業廠區看成是一個有生命的、有思想的個體,當處在城市這個大的生命體中,就需要包容、和諧、共同生存,猶如細胞在人的生命里一樣,大大小小的細胞需要相互和諧,一旦有一方出錯,就會產生很嚴重的問題。因此在有機更新中要注意和諧,不能只注重個體的情況,而應該有全局意識,注意整體把握。

要實現新舊共生,空間環境的有機更新不是對建筑進行大拆大建,而是在舊工業廠區建筑空間環境下,提取新的元素,融入智慧城市理念。[4]對廠區的空間環境進行梳理豐富,使廠區內原有的建筑場景與現在的元素相互融合,做到保護與發現同時進行,使文化歷史在更新中不會消失,而是更加有意思,使新舊文化碰撞出不一樣的火花。

2 舊工業廠區外部空間環境的現狀價值分析

2.1 舊工業廠區有機更新設計的興起

舊工業廠區是西方在20世紀二三十年代的產物,而中國大約在20世紀六七十年代才出現。隨著科學技術的不斷進步,西方早早開始了舊工業廠區的改造,例如蘇荷閣樓生活、舊金山的吉拉德里廣場等,都是西方較早出現的舊工業廠區改造的優秀案例。而中國最早出現的有雙安商場、北京798、中山岐江公園等,這些也是國內較早的一批成功的案例。[5]相比西方,中國的改造設計意識較為薄弱,有時會出現拆除舊工業廠房進行新建的情況,破壞了廠區原本的肌理與環境。

2.2 舊工業廠區有機更新的發展前景

有機更新形象地說就是在對舊工業廠區進行外部空間改造的同時,加入新鮮的元素與科技,保留舊工業廠區中比較有意思的地方,如舊工業廠房、舊的工業生產遺址等,對原有的舊廠房建筑外立面則進行豐富的設計并加固加建,豐富舊工業廠區的流線,規劃功能分區,完善公共設施,對景觀進行生態修復,使廠區重新獲得生命,提高其藝術價值,為人們提供一個休閑娛樂一體化的公共場所。

2.3 舊工業廠區有機更新的價值取向

舊工業廠區的外部空間環境隨著時間的流逝,建筑外表和廠區的綠化都受到了很大程度的不同損傷,這些損傷看上去是破敗的,但從藝術審美來講是美的,具有一種斑駁的美、滄桑的美。要使這些廢棄的東西獲得新生,應在不破壞原有的廠區內部環境與建筑的情況下,融入新的元素,保留原有價值。

舊工業廠區空間環境有機更新具有較大的靈活性,改造成本也比較低,可以節省很大一筆更新改造費用。可以對廠區內的工業遺址和工業機器進行改造和再利用,這些保留下來的物件都是原有工業廠區內在文化、價值的體現。

2.4 舊廠房有機更新的局限分析

舊工業廠區外部空間環境的有機更新分為建筑外立面改造和廠區景觀環境更新,在對建筑外立面進行豐富和加固時,由于廠區內有不同的業態,所以商家對建筑的改造或多或少有些不同,廠區失去了其原有的建筑工業面貌,這也是舊廠房改造出現的主要問題;舊工業廠區景觀環境的更新也有弊端,廠區里大多是人工景觀,自然景觀較少,這都是當時的歷史環境造成的,用水泥把地面封實,因此在廠區景觀環境上也存在一定的局限性。

對舊工業廠區外部空間環境的有機更新,要用針對性的方法進行總結和探索,對現狀存在的不足進行取舍,發現問題、總結問題,一步步改進、完善。

3 舊工業廠房外部空間環境有機更新的設計方法

3.1 建筑外立面有機更新的設計方法

舊工業廠區作為20世紀的產物,其外部空間環境已經不能滿足人們的需求,對此提出一些改善建議,例如保留原始面貌及肌理,調整廠區的平面布局等,體現出有機更新的目標與原則,同時滿足功能需求,保留工業記憶。

(1)原貌保留。保留舊廠區原有的紅磚墻結構、瓦屋、大煙囪、冷卻塔、工業遺址、大工業生產機器等現狀,對已經破壞的遺址進行修繕,以不破壞原有結構為目的,保護廠區原有肌理,使整個廠區在色調上保持統一,堅持修舊如舊的有機原則,在本質上基本沒有區別,保留文化與工業價值。

(2)新舊對比。廠區內的原始建筑有的已經破敗不堪,需要對建筑的結構進行加固,保證建筑的安全性。加固并不是單純的加固,而是根據建筑的結構、顏色進行優化,形成鮮明的對比,注入生命力,使其重獲新生。用新型建筑材料或大膽的色彩,使過去與現在、新與舊交織在一起,碰撞出不同的火花,體現出不同的時空錯覺。

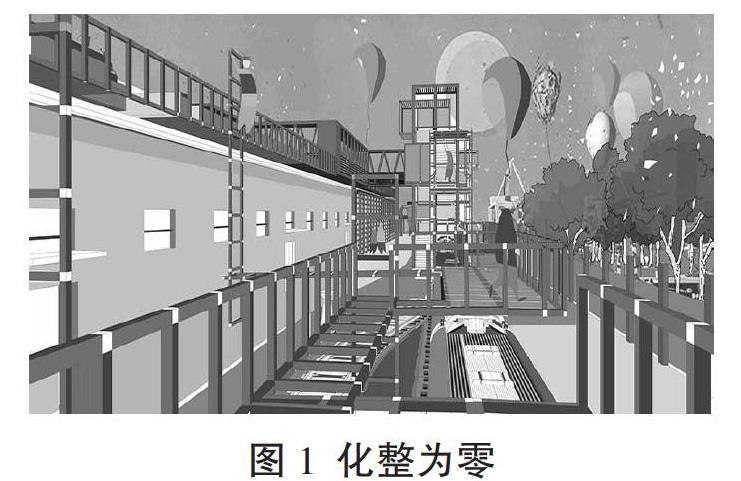

(3)化整為零。舊廠區屬于一個龐大的體系,里面的舊建筑結構混亂,但又要滿足不同的功能要求,因此每一個建筑都表現出了不同的樣式,使得整個廠區散漫得不像一個整體,對此應采取化整為零的方法,用一條紅色廊橋將各個建筑物串聯在一起,形成一個整體。不論從豎向還是橫向狀態上看,廊橋的增設既可以增加廠區的靈活性,同時又具有藝術性。(圖1)

(4)注入生命力。大多數舊工業廠區都會用新的方法,尋求新的建筑形式與視覺感,就像“舊瓶裝新酒”一樣。廠區內的建筑樓梯大都在內部,但本方案將樓梯移到了建筑的外部,在建筑中加入紅色構筑物,或者在建筑外立面裝飾一系列手繪故事涂鴉,使建筑立面更加豐富,同時又具有故事性。或者在廠區內開展各種活動,吸引人群,例如真人游戲跑酷、演唱會、藝術集市等。(圖2)

3.2 在景觀環境中有機更新的設計方法

(1)保留。大多數舊工業廠區中都有火車軌道、綠皮火車、大煙囪、冷卻塔、工業機器、工業管道等工業遺址,可以將這些工業遺址保留利用,改造成為廠區內的地標和具有價值的景觀設施、景觀小品,而且舊工業設施還會成為廠區更新中元素提取的主要來源,例如工業齒輪、工業遺址紅磚壘砌的桌椅、雕塑等。

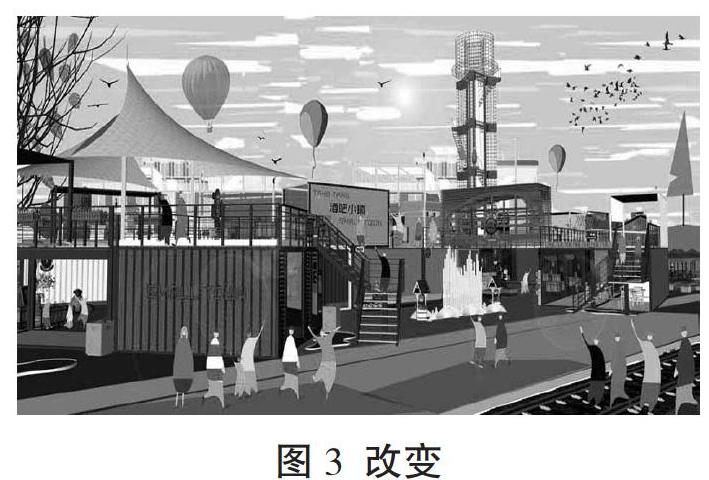

(2)改變。舊工業廠區主要是20世紀工人生產工作的地方,主要的服務對象是工人,職能是生產。但是隨著現代經濟的發展、文化的進步,21世紀人群審美也發生了翻天覆地的改變,對此就需要提煉新的元素,進行藝術設計,既要符合當代人的審美,同時又要滿足人體結構工程學。如將舊廠區現有的綠皮火車改造成為靜吧、閱覽室等,油漆桶改造為桌椅,廢舊汽車涂鴉改造為商店,集裝箱改造為酒吧、屋頂花園等互動裝置設計。(圖3)

(3)再現。隨著科學技術的發展,人們更多想要親近自然、感受歷史,喜歡互動的場景體驗。現在,隨著互聯網的普遍發展,智慧城市理念的提出,數字科技在各個地方都已普及,如VR設計、交互設計、真人CS、科技再現、音像傳播、光影互動、機器人互動、動力發電、夜景調控等。基于這一現狀,可以在廠區內增添一些科技互動設施,將室內的科技館移到室外。在空閑地帶,裝飾更多機器人裝置,并且增添真人游戲場景,進行燈光影像再現等。通過文化與科技的結合,使游客能更好地了解廠區文化,在行為互動中留下深刻的記憶。(圖4)

4 結語

對城市環境來說,更新發展已經是當下不可逆的趨勢。將舊工業遺址改造成創意園區的案例有很多,但是延續歷史文化、融入科技與互聯網的空間更新案例少之又少。本研究希望結合人群互動科技再現的設計手法,打造出不一樣的舊工業廠區,使人們在廣區里有現代與歷史的時空穿梭體驗,從而保護并打造既具有城市文化內涵、又符合現代人審美與功能要求的工業廠區。

參考文獻:

[1] 周淑君,陳瑋,熊瑤.廢棄物在城市公共景觀設計中的再生設計研究[J].大眾文藝,2019(24):55-56.

[2] 鄭鑒智,王夕倩.喚醒空間——南京老城南糯米巷景觀再生設計[J].大眾文藝,2019(14):77-78.

[3] 朱譯林,戚飛,朱凱麗.城市變遷背景下南京老城南舊居環境改造的研究[J].大眾文藝,2019(17):131-132.

[4] 耿帥坤,張耀.論智慧城市景觀創新智能化設計的未來發展走向[J].美術教育研究(上),2018(11):58-59.

[5] 郭之華,朱潤.淺析涂鴉與城市的融合[J].大眾文藝,2019(24):71-72.

作者簡介:羅云(1995—),女,安徽合肥人,碩士研究生,研究方向:城市景觀設計。

通訊作者:葉潔楠(1986—),女,江蘇南京人,研究生,博士,講師,研究方向:環境藝術設計,城市景觀設計。