社交網絡平臺有害信息治理的演化博弈

樊自甫 程姣姣 田苡毓

摘要:隨著社交網絡應用的普及,社交網絡平臺已成為信息傳播、知識共享的重要栽體,在為人們生活、學習、工作提供便利的同時,也為有害信息傳播創造了條件,社交網絡平臺中的有害信息治理問題已成為當前社會關注的重點。文章引入社會公眾辨識度變量,同時考慮社交網絡平臺受政府監管部門懲罰成本以及政府和平臺間的信息不對稱程度,建立了社交網絡平臺和社會公眾有害信息治理的演化博弈模型,分析了有害信息辨識度等因素對演化過程的影響。數值仿真結果表明,提高社會公眾對有害信息的辨識度以及平臺受罰成本,減少政府與平臺間的信息不對稱程度,可以有效治理社交網絡平臺有害信息的傳播和泛濫。

關鍵詞:社交網絡平臺;有害信息治理;社會公眾辨識度;演化博弈

中圖分類號:F062.5 文獻標識碼:A 文章編號:1673-8268(2020)02-0094-12

據We are Social和Hootsuite統計數據顯示,截至2020年1月30日.全球社交媒體用戶數達38億,同比增長9%以上;其中,微信、微博全球月使用活躍用戶數分別達11.51億、4.62億,抖音、快手等短視頻活躍用戶分別達5億、2.2億。但社交網絡平臺在帶來便利的同時,也為有害信息傳播提供了快捷途徑。2020年1月,國家網信辦舉報中心數據表明,全國各級網絡舉報部門受理舉報1159.3萬件,同比增長12.1%。為此,國家相繼出臺了《國家網絡空間安全戰略》《中華人民共和國網絡安全法》等法律法規,加大了對互聯網有害信息的打擊力度。

當前,國內外學者關于社交網絡有害信息的研究主要集中在基本概念及類型、傳播特征和治理等方面。對社交網絡有害信息治理的研究以常規性治理和應急性治理為主,其中常規性治理主要觀點有:第一,優化網絡生態環境、強化政府監督職能和網絡法律規范、提升公民素養、強調意見領袖作用;第二,從主體、社會和技術三個方面開展“三維一體”治理;第三,建立集監測、預警、治理于一體的有害信息治理系統。應急性治理是將有害信息看作突發事件,重點研究網絡輿情、網絡謠言等預警和導控對策等。近年來,部分學者從政府、平臺、公眾和網媒四個參與主體出發,運用博弈論對社交網絡有害信息治理進行研究,其中,公眾參與治理的主要觀點有:第一,考慮公眾心理因素,如“羊群效應”等,公眾參與行為取決于公眾對事件信息的即刻主觀感受,而非理性客觀的分析;第二,重點關注特殊公眾群體,如意見領袖等,政府對公眾懲罰力度和公眾轉發成本是決定網絡輿情傳播的重要因素;第三,考慮公眾公信力的重要性,如果企業最初選擇散布網絡虛假信息,那么無論政府和企業最終策略如何,公眾都會選擇不購買企業產品,企業很難再次樹立公信力。現有研究考慮了公眾參與對社交網絡有害信息的治理,但忽視了社會公眾在治理過程中的有效參與程度,且社會公眾參與治理的效果差異較大,故本文引入社會公眾有害信息辨識度這一變量,表征為社會公眾對有害信息準確判斷的概率,同時考慮社交網絡平臺受政府監管部門懲罰成本以及政府和平臺間的信息不對稱程度,建立社交網絡平臺和社會公眾間的演化博弈模型,結合數值仿真結果,從平臺、公眾和政府視角提出社交網絡有害信息的治理建議。

一、模型構建

(一)基本假設與參數設定

該演化博弈模型存在兩個參與主體:社會公眾與社交網絡平臺。社會公眾的策略集合為(積極參與,消極參與),社交網絡平臺的策略集合為(控制,不控制),具體參數如表1所示。

表1中引入社會公眾有害信息辨識度k(0

假設1:社會公眾選擇積極參與策略的概率為x(0

假設2:社交網絡平臺采取不控制策略時付出的成本為0;社交網絡平臺選擇控制策略時社會公眾不需要付出監管成本;社會公眾選擇積極參與策略,且政府監管部門對社交網絡平臺的監管概率為q=1時,政府監管部門和社交網絡平臺間不存在信息不對稱情況,即λ=1。

(二)博弈模型

根據前述兩個基本假設,得到社會公眾與社交網絡平臺間的策略收益矩陣如表2所示。

當變量滿足不同取值時,系統S的演化穩定點判別過程如表5所示,此處僅隨機選取情形(3)和(4)作為展示說明,其他情形判別過程與此類似。

綜上所述,系統S的演化結果對應的均衡點以及所有滿足的參數條件如表6所示。

由表6知。系統S的演化穩定結果主要取決于公眾對社交網絡有害信息的辨識度k與平臺受政府懲罰的成本。兩個決定性因素,其在不同閾值區間的取值將直接改變系統s的ESS。

通過以上分析,可以得到社會公眾和社交網絡平臺在各個狀態下博弈的演化均衡狀態如圖1所示。

二、演化博弈分析

(一)演化穩定結果分析

結論1:當v

證明:在社交網絡市場發展初期,社交網絡普及率較低,社交網絡有害信息泛濫帶來的負面影響沒有引起參與者關注。一是政府監管部門和社會公眾對社交網絡平臺信息質量問題關注度不高,且社交網絡平臺用戶自身知識水平參差不齊,信息素養較低,導致社會公眾對有害信息的辨識度較低。二是政府監管部門尚未針對性出臺社交網絡有害信息治理的相關法律法規,導致對社交網絡平臺約束力不足,在短期利益誘惑下社交網絡平臺選擇不承擔治理職責,任由有害信息泛濫。因此,當社會公眾對社交網絡有害信息辨識度低于一定水平即k

結論2:當vko時,狀態Ⅱ是系統S的ESS。社會公眾選擇“積極參與”策略,社交網絡平臺選擇“不控制”策略。

證明:與狀態I相比較,社交網絡社會普及率有所提升,社交網絡有害信息泛濫造成的負面影響引起政府監管部門、社會公眾和社交網絡平臺的重視,并積極采取一定治理措施。一是隨著社交網絡平臺的普及,社會公眾接觸到的社交網絡信息增多,在政府監管部門的監督下,社交網絡平臺紛紛推出有害信息辨識功能,如微信安全中心、微博社區管理中心和QQ安全團隊等,社會公眾通過相關知識的學習,對社交網絡有害信息辨識度的認識有所提高。二是陸續出臺的相關政策法規如《信息網絡傳播權保護條例》《互聯網信息內容管理行政執法程序規定》等,僅簡單規定了社交網絡平臺對其信息內容的審核過濾職責,而沒有具體可行的懲罰措施,導致社交網絡平臺約束力不足,一旦社交網絡平臺發現其不控制策略帶來的短期利益超出其因不控制行為受政府監管部門懲罰成本時,不控制策略將成為社交網絡平臺的最優選擇。因此,當社會公眾對有害信息辨識度較高即k>ko,且平臺受政府懲罰成本偏低即v

結論3:當Vo

證明:政府監管部門受監管資源有限與信息不對稱性影響,對社交網絡平臺懲處力度處于中等水平,此時社交網絡平臺受政府監管部門懲罰成本小于該策略所帶來的收益,故社交網絡平臺會選擇不控制策略。對于社會公眾而言,伴隨著社交網絡有害信息類型的不斷變化更新,在短時間內很難對社交網絡有害信息做出準確識別與判斷,有害信息辨識度會出現先降低后上升現象。因此,當社會公眾對社交網絡有害信息的辨識度較低即k

結論4:當k>ko且vov1時,狀態Ⅳ是系統S的ESS。社會公眾選擇“積極參與”策略,公眾平臺選擇“控制”策略,為社交網絡有害信息治理的理想狀態。

證明:與狀態I和Ⅱ相比,政府監管部門的法律法規、監管措施進一步完善,社交網絡平臺的有害信息辨偽功能得到加強,社會公眾對有害信息的辨識能力大幅提升,此時社會公眾積極參與社交網絡有害信息治理獲得的收益得到提升,積極參與成為其最優策略。政府監管部門為營造良好網絡空間環境而逐漸加大對社交網絡平臺不控制行為的約束力度,直至社交網絡平臺受政府監管部門懲罰成本大于其額外收益,導致社交網絡平臺向控制策略轉變。因此,當社會公眾對有害信息辨識度較高即k>ko時,社交網絡平臺受政府監管部門懲罰成本處于中等水平以上即v>vo時,系統s的演化穩定結果為(1,1)。

(二)狀態Ⅲ博弈雙方策略影響因素分析

由圖1可知,當vo

三、數值仿真

系統s參數取值如表7所示。運用Matlab7.0中的ode45指令求解復制動態方程(5)和(6),得到仿真結果圖2至圖13。圖2至圖13中,橫軸表示時間t,縱軸表示積極參與比例z(t)和控制比例y(t)。

(一)演化相圖數值仿真分析

令k=0.2,v=5,得到社會公眾與社交網絡平臺行為演化軌跡如圖2所示。

從圖2中可以看出,當公眾有害信息辨識度和社交網絡平臺受政府監管部門懲罰成本均處于較低水平時,系統最終均會向穩定點(0,0)演化,即社會公眾與社交網絡平臺均選擇消極參與和不控制策略。隨著時間t的推移,社會公眾選擇積極參與策略以及社交網絡平臺選擇控制策略的比例將不斷縮小,驗證了結論1的正確性。

令k=0.8,v=5,得到社會公眾與社交網絡平臺行為演化軌跡如圖3所示。

從圖3中可以看出,隨著時間t的推移,社會公眾群體選擇積極參與策略比例不斷上升,而社交網絡平臺選擇控制策略的比例逐漸下降,不管初始策略比例如何,最終博弈雙方選擇策略均趨于穩定點(1,0)。圖3說明了與狀態I相比,隨著社會公眾對社交網絡有害信息辨識度的提高,社會公眾群體策略將發生變化,驗證了結論2的正確性。

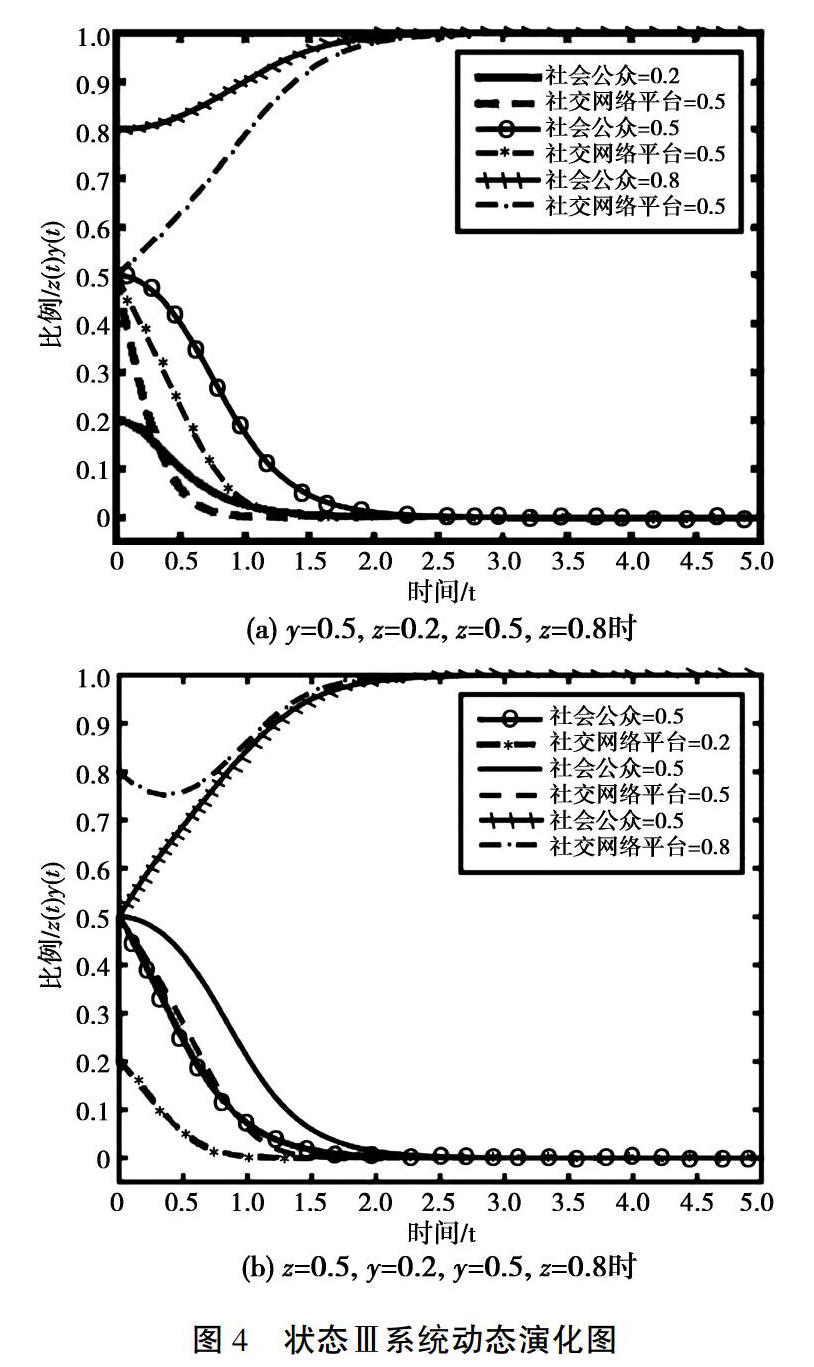

令k=0.2,v=10得到社會公眾與社交網絡平臺行為演化軌跡如圖4所示。

從圖4中可以看出,當公眾有害信息辨識度較低而平臺受政府懲罰成本處于適中水平時,社會公眾與社交網絡平臺的行為演化軌跡具體趨于何種穩定狀態,取決于初始群體比例的大小,驗證了結論3的正確性。

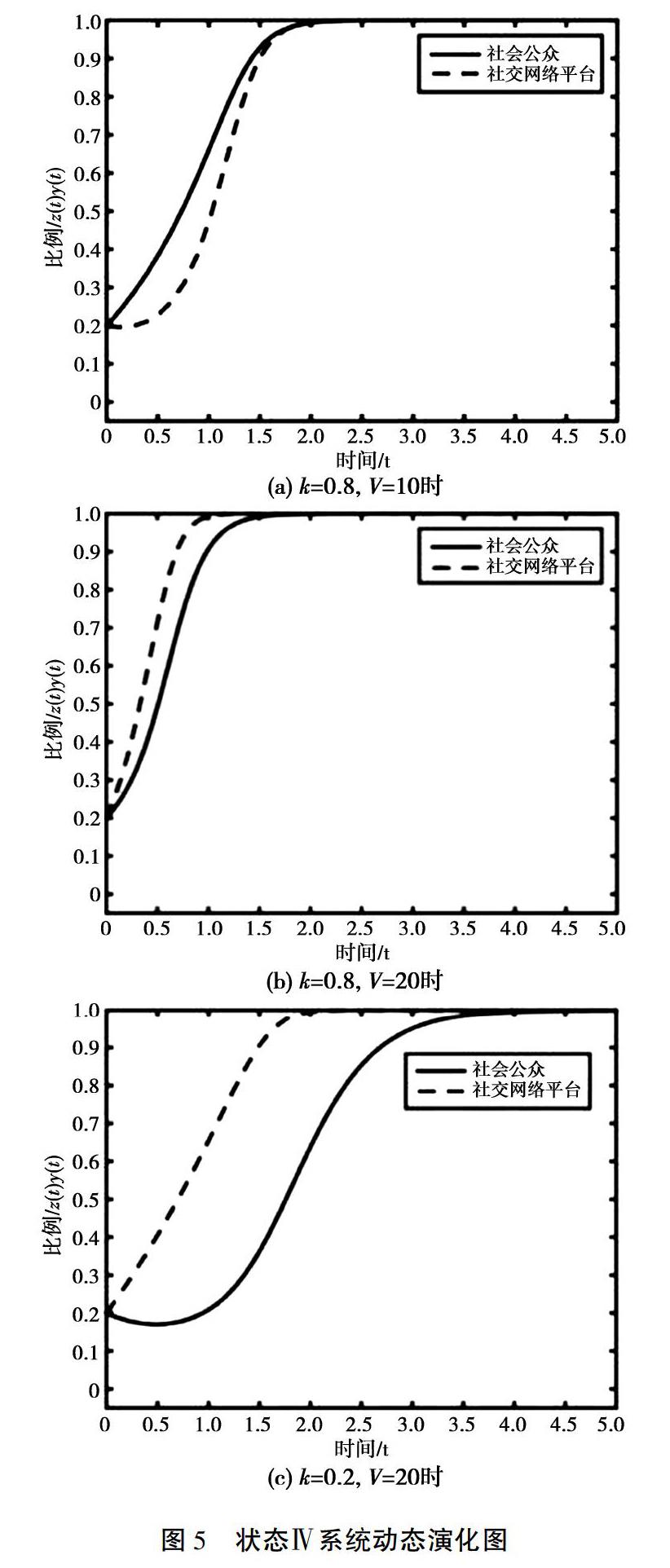

圖5刻畫了當公眾有害信息辨識度較高而平臺受政府懲罰成本處于適中水平,以及不限定公眾有害信息辨識度數值而平臺受政府懲罰成本較高時,這兩種情形下博弈雙方的行為演化軌跡。

由圖4(b)和圖5(a)可知,不管社會公眾積極參與和社交網絡平臺控制策略的初始比例大小如何,隨著時間t的推移,系統最終均會向穩定點(1,1)演化。對比圖5(a)、(b)和(c)可知,公眾有害信息辨識度k保持不變情況下,增大平臺受政府懲罰成本有助于社交網絡平臺更快地向控制策略演化,驗證了結論4的正確性。

(二)狀態Ⅲ影響因素數值仿真分析

為了驗證結論5的正確性,將系統中△Ep、g、

由圖10可知,隨著社會公眾對健康社交應用偏好度的不斷提高,社交網絡平臺選擇控制策略所花時間則越少。通過求解復制動態方程,得到社會公眾對健康社交應用的偏好度影響社交網絡平臺行為選擇的閾值p=0.3。當p>0.3時,社交網絡平臺選擇控制策略;當p<0.3時,社交網絡平臺選擇不控制策略。

6.公眾參與成本C,的影響

令Ec=5,k=0.5,y=0.6時,得到z隨Cc值變動的演化仿真路徑如圖11(Cc=2、Cc=10)所示。

由圖11可知,隨著公眾參與成本提高,社會公眾選擇策略逐漸向消極參與收斂。通過求解復制動態方程,得到公眾參與成本影響社會公眾策略選擇的閾值Cc=6.25。當Co>6.25時,社會公眾選擇消極參與策略;當Cc<6.25時,社會公眾選擇積極參與策略。

由圖12可知,隨著公眾對有害信息辨識度的不斷提高,社會公眾選擇策略逐漸向積極參與演化,公眾有害信息辨識度越高,社會公眾選擇積極參與策略所花時間越少。通過復制動態方程,得到公眾有害信息辨識度影響社會公眾行為選擇的閾值k=0.5。當k>0.5時,社會公眾會選擇積極參與策略;當k<0.5時,社會公眾會選擇消極參與策略。

8.社交網絡平臺選擇控制策略的初始比例y的影響

令Ec=5,Cc=6.25時,得到z隨y值變動的演化仿真路徑如圖13(y=0.4、y=0.7)所示。

由圖13可知,隨著社交網絡平臺選擇控制策略概率不斷增大,社會公眾選擇策略逐漸收斂于積極參與,且社交網絡平臺選擇控制策略的初始比例越高,社會公眾選擇積極參與策略所花時間越短。由復制動態方程,得到社交網絡平臺選擇控制策略的初始比例影響社會公眾行為選擇的閾值,y=0.6。當y>0.6時,社會公眾將選擇積極參與策略;當y<0.6時,社會公眾將選擇消極參與策略。

四、結語

本文運用演化博弈理論構建了社交網絡平臺和社會公眾的有害信息治理動態演化博弈模型,通過求得復制動態方程得到了模型的均衡點和演化穩定策略,并運用Madab7.0對博弈模型進行了仿真分析。通過研究發現,博弈雙方社會公眾和社交網絡平臺會根據自身收益不斷調整策略,策略的調整方向主要受社會公眾有害信息辨識度、平臺受政府懲罰成本等影響。根據上述研究結論,特提出如下社交網絡有害信息治理建議。

第一,考慮到提高政府監管部門懲罰力度、社會公眾辨識度和社會公眾對健康社交網絡平臺的偏好度等,能促進社交網絡平臺的有害信息治理水平,建議政府監管部門完善政策法律法規中對社交網絡平臺選擇不控制策略的經濟懲罰機制,依據平臺違規操作給公眾和社會帶來危害程度不同處以階梯式罰金,并輔以點名批評、約談或追究其刑事責任等非經濟處罰方式,拉低社交網絡平臺的聲譽和影響力,加大其選擇不控制策略的隱性成本;建立健全政府信息公開制度,及時更新政府采集到的社交網絡有害信息,及時向社會公眾普及社交網絡有害信息的危害度,提升社會公眾的有害信息辨識度;積極舉辦相關宣傳活動,提升社會公眾對健康社交網絡平臺的偏好度,及時向社會公布積極參與社交網絡有害信息治理的平臺名單,引導社會公眾選擇良好的社交網絡平臺。

第二,考慮到政府和平臺間的信息不對稱程度以及公眾參與成本的減少能促進社交網絡平臺有害信息治理,建議社交網絡平臺定期向社會公布其監管措施和成果,提高信息透明度;完善目前較為繁瑣、冗雜的公眾舉報機制,創建高效便捷的舉報渠道。例如,在社交網絡平臺中增設一鍵舉報功能,節約社會公眾參與有害信息治理的時間與精力成本;同時對積極參與社交網絡有害信息治理的社會公眾給予公開表揚和相應的現金獎勵,提高其參與積極性。

第三,考慮到社會公眾有害信息辨識度對社交網絡有害信息治理具有促進作用,建議社會公眾主動增強自身在社交網絡有害信息識別能力方面的知識學習,對社交網絡平臺中傳播的信息做到小心求證,不隨意轉載和分享未經官方或權威機構核實的信息,公正發表評論與意見,傳播正能量信息內容,做到不信謠、不傳謠,不斷提高自身的信息素養。