《離婚》英譯本的譯者行為比較分析

李 艷

(1.北京外國語大學 高翻學院,北京 100089;2.浙江師范大學 外語學院,浙江 金華 321004)

魯迅的《離婚》寫于1925年11月6日,是《彷徨》的收官之作。從1923年的《吶喊》,到兩年后的《彷徨》,魯迅自己說,之前的《藥》和《狂人日記》有外國文學的影子,“此后雖然脫離了外國作家的影響,技巧稍為圓熟,刻畫也稍加深切,如《肥皂》《離婚》等,但一面也減少了熱情,不為讀者們所注意了”[1]。可以說,這篇短篇小說反映了作者嫻熟的創作技巧與深刻的思想境界。魯迅喜歡“從活人的嘴上,采取有生命的詞匯,搬到紙上來”[2],所以在他的小說中,尤其是人物對話部分,紹興方言比比皆是。同樣,在這部小說中,紹興方言、詈語隨處可見。作者通過人物之間的爭吵、爭辯,將最為隱私的個人情感公之于眾,將人物性格刻畫得淋漓盡致,其實,也在某種程度上承載著作者自我情感的矛盾、悲觀與掙扎。因此,對這篇小說的翻譯,既檢驗譯者文本內的語言能力,也考驗譯者能否充分考慮文本之外的作者、文化和讀者等各方因素,值得細致研究。本文將選擇姚莘農與斯諾、楊憲益與戴乃迭、威廉·萊爾、藍詩玲等四種譯本作為研究對象,既借助語料庫對譯文的基本統計數據、也對翻譯文本進行對比分析,從譯者對原作及原作者的意圖、對真理或事實的忠誠、對原語文化的尊重等方面進行考察,了解不同譯者在處理同一文本時不同的行為選擇。

一、《離婚》四個譯本的選取原因

本文四個譯本分別選自姚莘農初譯、Edgar Snow(埃德加·斯諾)編譯的LivingChina(1936)(斯譯),楊憲益、戴乃迭翻譯的LuXun-SelectedWorks(Vol.I)(1981)(楊譯),William A. Lyell(威廉·萊爾)翻譯的DiaryofaMadmanandOtherStories(1990)(萊譯)以及Julia Lovell(藍詩玲)翻譯的TheRealStoryofAh-QandOtherTalesofChina(2009)(藍譯)。

這四個譯本分別產生于20世紀30年代、50年代、70年代和90年代,譯者分別來自美國、英國和中國,研究他們對具體語言現象,對作品的心理審視和意識形態,以及敘事方式的不同處理方式,可以了解不同時代,不同國家的譯者行為在譯本中的能動反映。

二、理論基礎:“求真—務實”連續統譯者行為評價模式

譯者行為批評,主要評價譯者作為行為意志體,如何在翻譯過程中,將自己的意志作用于文本的行為規律特征[3]。這一理論建立起的“求真-務實”連續統譯者行為評價模式,將語言因素和社會因素統一起來,基于譯者“不僅具有語言性的屬性,同時也擁有社會性的屬性,兼及服務‘作者/原文’和‘讀者/社會’的雙重責任”[3]。形成一個從譯者向原文靠近而無限“求真”到譯者向讀者靠近無限“務實”的連續統評價模式。譯者行為比較,就是比較譯者在“求真度(譯文和原文)和務實度(譯文和社會)二者之間平衡度”上如何抉擇[3]。

研究譯者行為,主要是分析同時具備語言性和社會性的譯者在翻譯過程中,有意、無意或潛意識行為背后的動因[3]。譯者作為翻譯活動的發出者,首先需要分析文本語言;同時,作為社會人,譯者受到社會、文化影響,其行為離不開環境的制約,在動態的翻譯過程中表現出自我意志對語言的選擇,尤其在文學翻譯中,譯者意志往往引導譯者下意識地選擇翻譯技巧和方法,在忠實原文的“求真”與符合譯語表達的“務實”這一連續統之間保持平衡[3]。基于此,本文將借助“求真-務實”的譯者評價連續統模式,對四個譯本的譯者行為進行比較。

三、《離婚》四個英譯本的譯者行為比較

1. 詞、句等形式層面的語料庫基本數據統計與分析

語料庫與翻譯的結合,始于研究小說文本中的語言特征[4]。自20世紀90年代以來,以英國曼徹斯特大學Mona Baker教授為代表的學者先后借助語料庫語言學的方法和技巧研究翻譯過程,通過語料庫的量化數據,基于語言學、文學、文化、翻譯學等理論,對包括翻譯共性、翻譯語言特征、譯者風格等多方面進行定性分析,可以在理論描述、和應用方面展開研究[5]。實際上,對翻譯語言特征和譯者風格的分析,都離不開對譯者行為的批判。因此,本文首先對《離婚》四個英譯本的詞匯層面的基本數據進行統計,了解譯文的語言特征與譯者選詞風格,從形式層面分析譯者的行為差異。

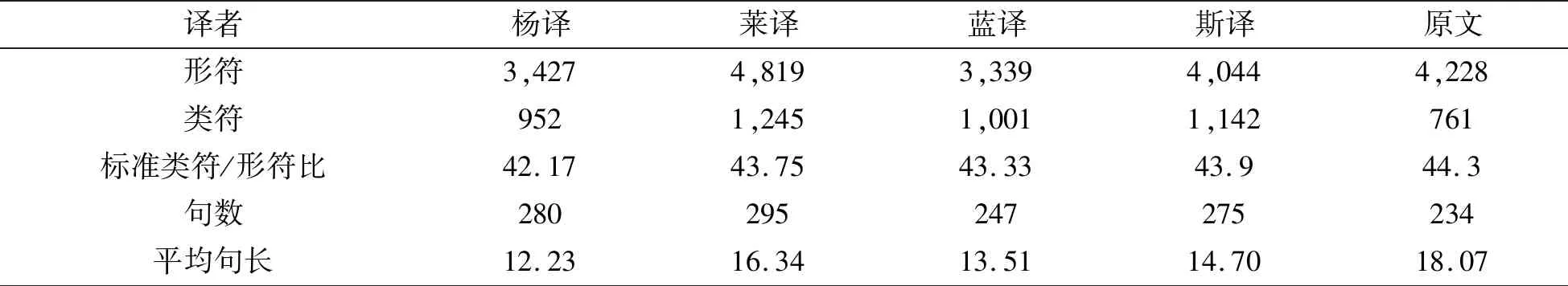

首先,主要借助WordSmith5.0,統計數據包括形符、類符、標準類符/形符比、句數和句長等,統計結果及對比情況如表1所示。

表1 《離婚》原文及四種譯本詞、句統計

形符是文本出現的所有詞,類符指的是在語料庫文本中出現的不同的詞(字)。標準形符/類符比可以反映譯者用詞的不同,比值越高,說明文本使用的不同詞匯量越大,反之,則表明詞匯量越小[6]。從表1可以看出,萊譯的形符數遠遠高于其他幾個譯本,斯譯的形符數接近原文,楊譯和藍譯的形符數低于原文,這說明萊譯的所用單詞總數明顯多于其他譯文,而斯譯和原文非常相近。從形式上看,斯譯在單詞總數上,更“忠誠”于原文。

從類符上看,原文比幾個譯本的類符數都要低,而幾個譯本中,楊譯和藍譯差距不大,斯譯明顯高于藍譯,萊譯最多,表明萊譯的詞的變化最大。

通過比較標準類符/形符,可以看出,四個譯本的比值分別是42.17、43.75、43.33、43.9,如果以Olohan于2004年在英語翻譯語料庫(TEC)中小說類分語料庫的原創文本標準化類符/形符比44.63作為參照[7],這四個譯本有著明顯的英語小說特征,其中斯譯的小說特征最明顯,楊譯的最弱。

在句數和句長方面,萊譯的句數最多,平均句長也最長,而藍譯雖然句數最接近原文,但句長要大于楊譯,楊譯雖然句數多,但句長最短。這表明萊爾的譯文最復雜,閱讀難度最大;而楊譯相對比較簡單,閱讀難度最小。

綜合比較譯文和原文的詞匯和句子相關使用情況,可以看出,萊譯在翻譯中盡量直譯,詞匯量大,體現出“求真”的行為特征;斯譯次之,楊譯和藍譯句子偏短。藍詩玲自己曾經說過,在翻譯過程中,她“盡可能考慮英國的接受度”;而且,希望通過自己的翻譯作品,讓英國讀者更多地了解中國文學[8]。當談及楊憲益的翻譯風格時,普遍認為是異化為主,楊先生自己也說過:“過分強調創造性是不對的,因為這樣一來,就不是在翻譯,而是在改寫文章了”[9],但從這篇譯文可以看出,他選擇了“務實”的翻譯,盡量使讀者閱讀無障礙。

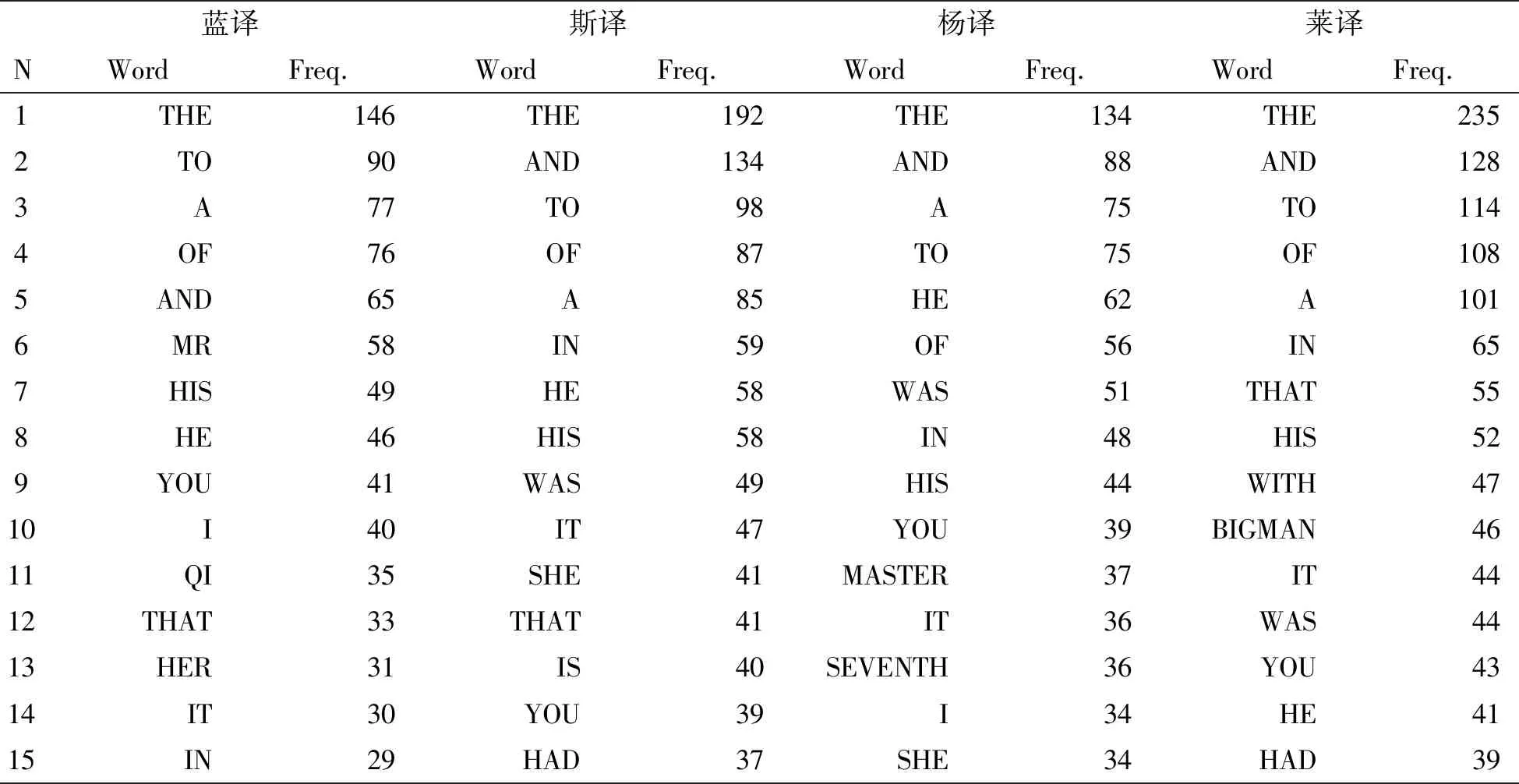

其次,用BFSU_PowerConc_1.0_beta_25b分別統計出四個譯本的高頻詞匯,并選擇前15個高頻詞進行對比,如表2所示。所有語料庫中,虛詞比實詞的使用更頻繁,來自于Sinclair 1999關于英語語料庫1998(1998 Bank of English corpus)的高頻詞匯統計顯示,英語作為母語的一般語料庫高頻詞前六位依次是“the”“of”“to”“and”“a”“in”,而在英語翻譯語料庫(TEC)中,排在前五位的高頻詞分別是“the”“and”“to”“of”“a”“in”[7]。從表2中可以看出,斯譯和萊譯的高頻詞和英語翻譯語料庫中高頻詞排列前六位的順序完全重合,而其他兩位譯者的高頻詞及排列順序稍有變化。馮慶華曾指出,“the”“of”的詞頻是對詞組和句子結構復雜性的反映,詞頻越高,表明譯本的語體越偏正式。從表2中可以看出,萊譯和斯譯使用“the”“of”的頻率都大于藍譯和楊譯,楊譯最少,經過頻次比較,萊譯的語言最復雜、語體最正式,斯譯次之,最易讀的是楊譯。這同樣說明,四位譯者在“求真-務實”的連續統上,有意識地選擇了不同的平衡點。

表2 四個譯本前15個高頻詞匯對比

2. 基于內容的譯者行為比較

翻譯過程是譯者基于自己的知識、文化和社會等背景,不斷在譯入語中選擇自己認為最適合原文的表達方式,因此,譯者行為往往具有主觀性,那客觀存在的原文如何經由譯者的主觀決策,成為譯文呢?這可以借助譯者行為評價模式進行回答。

(1)再現原文及作者的意圖

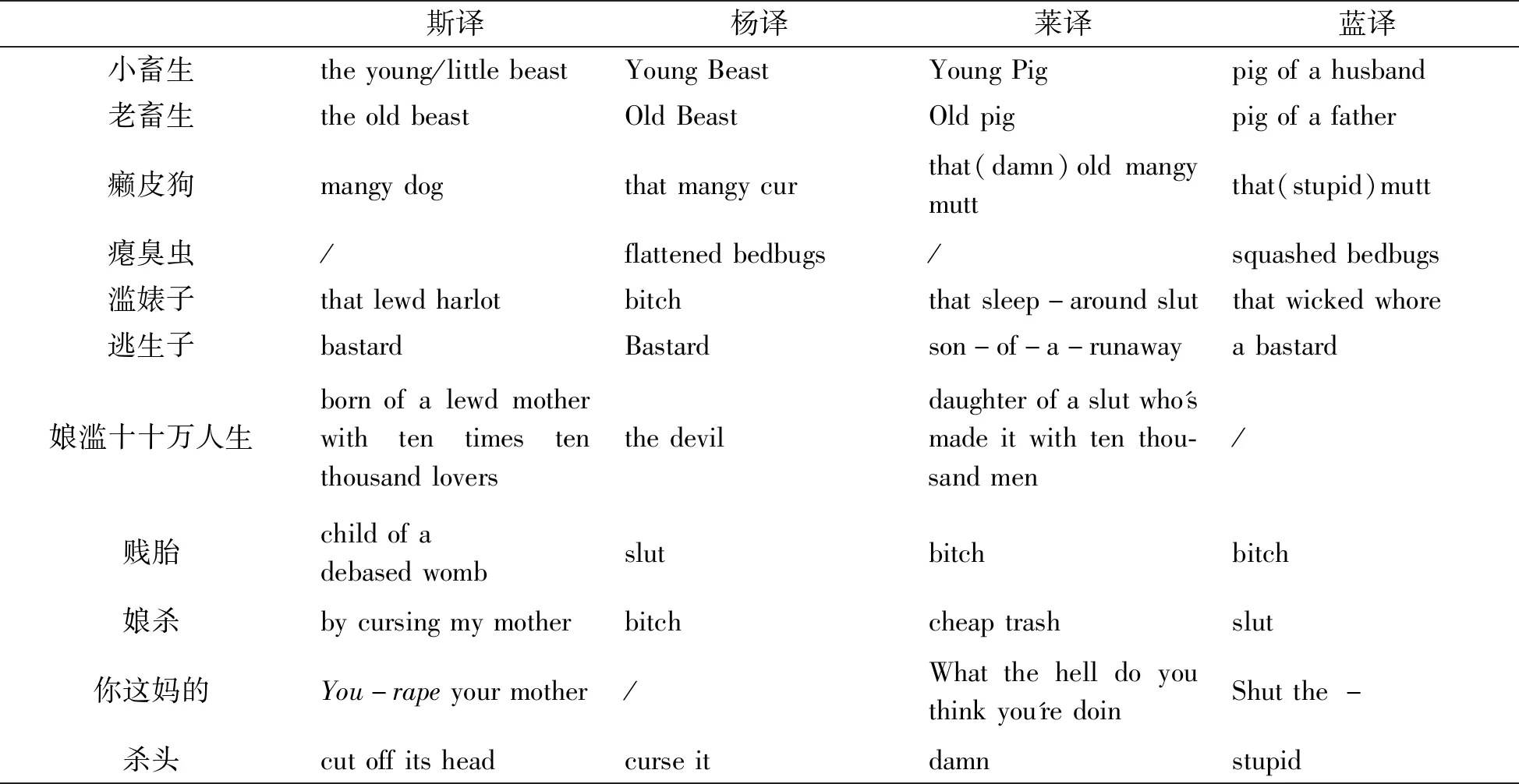

由于譯者受社會環境影響,文本外的社會因素往往比文本內語言因素更影響譯者行為過程,從而使用獨具“個性化的語言”或“偏愛的反復出現的語言行為模式”[3]。《離婚》一文中,作者用了很多紹興方言或詈語,這些經過加工的文學方言,是作者對語言的精心考量,這樣的“煉話”[10],既真實再現當地的文化習俗,又讓人物形象栩栩如生,同時反映人物之間的社會階級差異。那么,在翻譯中,不同譯者會如何選擇譯入語,選擇的語言有什么特色,是能夠真實、準確再現這些詈語或作者意圖,還是從務實的角度考慮讀者需求呢?筆者將四個譯者對這些方言詈語的翻譯進行歸納,如表3所示。

表3 《離婚》中的詈語在四個英譯本中的翻譯

“老/小畜生”有兩種翻譯:beast和pig。The Oxford Encyclopedic English Dictionary[11]對beast的解釋是:讓人討厭的人或東西。而pig在這里是俚語,表示貪婪、骯臟、頑固、陰沉或者讓人討厭的人。選擇“beast”,保留了“畜生”的意象,更傾向于向作者靠攏的“求真”,可由于beast有多個義項,讀者是否能夠體會到其中的粗俗咒罵未可知,而這正是理解人物性格的關鍵。選擇西方更熟悉的具象“pig”,是為了解除讀者困擾的務實行為,但在意義上,盡管pig涉及的內容更豐富,卻無法完全體現“畜生”那種咒罵效果。因此,兩種翻譯都可能造成信息的缺乏,丟失了原文詈語的語用功能,從而弱化了愛姑的性格特征,“求真”的效果就大打折扣。

斯譯將“癩皮狗”直譯成“dog”,其他三位譯者都使用了貶損的cur或mutt,既可以罵狗,還可以罵人。原文中,愛姑在發泄內心的憤恨,既有罵那只狗,也在罵自己的丈夫不是人,“不問青紅皂白,就夾臉一嘴巴”。因此,這里選用cur和mutt,捕捉到了愛姑的心理想法,求真度較高。

“癟臭蟲”是文章中非常重要的一個意象。愛姑進客廳后,滿屋子的人,她就只注意到七大人和慰老爺,直到七大人開口,竟是吹噓愛姑不太明白的“屁塞”,卻有幾個頭聚過去,愛姑才發現這些先前被七大人的“威光壓得像癟臭蟲”而讓她沒有發現的少爺們。這里作者滿含諷刺:圍住“屁塞”的,不就是“臭蟲”嘛!這個意象體現了作者對這群所謂“知書達理,講公道話的”權威的反諷,因此,楊譯和藍譯站在“求真”一端,將“癟臭蟲”譯出來是符合作者意圖的。

當涉及性的詈語的翻譯時,中國的傳統比較保守,一般會或淡化或刪除原文中與性相關的內容[12],因此,楊譯要么不譯,要么簡單化,而斯譯和萊譯相對來說,比較完整地再現詈語的含義,比如“濫婊子”“賤胎”“娘殺”,楊譯都是簡單的“bitch”“slut”“bitch”,藍譯和楊譯大同小異,只是將“濫婊子”翻譯成“that wicked whore”,強調“極壞”,斯譯“that lewd harlot”,強調“淫蕩”,都與“濫”沒有太大關系。“濫”表示多,所以萊譯“sleep-around”(到處跟人睡覺)更能準確表達原文意思。斯譯在處理“賤胎”“娘殺”時,更加具體地將兩個詈語的意思表達了出來。“逃生子”是紹興方言,表示“私生子”的意思,所以萊譯“son-of-a-runaway”有誤,其他三個翻譯都是直接把方言翻譯成英語中的“私生子(bastard)”。“娘濫十十萬人生”也是紹興方言詈語,是愛姑駁斥其丈夫撒謊時賭咒自己的話,藍詩玲沒有翻譯,楊譯簡單地表述成“the devil”,有了這一表達的“意”,卻沒有表現出“形”,這樣的“務實”,失去了原文的文化色彩。斯譯和萊譯更偏向“求真”,分別譯成“born of a lewd mother with ten times ten thousand lovers”和“daughter of a slut who's made it with ten thousand men”,栩栩如生地將愛姑張嘴就是臟話,哪怕對自己也不留口德的粗俗形象展露無遺。

對于方言中的罵人話“你這媽的”“殺頭”,斯諾采用直譯的方法,譯成“You-rape your mother”“cut off its head”,前者是莊木三因為愛姑指責自己見錢心動而“低聲說”的話,女兒的話實際上在文章最后也得到印證:莊木三收錢、愛姑離婚。因此,這個地方莊木三低聲罵了這一句,有女兒道破他的心里的尷尬,也有對女兒話的承認,他沒有想著要阻止女兒說話,而是潛意識支配下自我的一句嘟囔,所以,這里萊譯的“What the hell do you think you're doin”是一種指責,藍譯的“Shut the-”是一種阻止,而楊譯的缺省,都誤解了作者的意圖,斯譯的求真度最高,更能表現這是莊木三隨口的一句詈語,更準確體現原文內容。“殺頭”是愛姑在罵那只讓她挨了丈夫一耳光的狗,就是“該死的”,藍譯的“stupid”沒有這層意思;但譯成“damn”,或者“curse it”,就無法想象這狗該如何死?直接譯成“cut off its head”,這樣的求真,反而使意象一下就鮮活起來,更容易讓讀者了解人物性格。

總之,在翻譯方言詈語時,斯譯和萊譯更加求真,語言特征更加明顯,注重對原作的內容和作者的意圖的充分表達,同時考慮表達的生動性,讓讀者對人物性格的認識更加深刻。

(2)對真理或事實的忠誠

在翻譯過程中,有時會遇到原文前后有相悖或矛盾的地方。當譯者確實發現了原文的含糊或矛盾,甚至錯誤時,在翻譯過程中,本著對真理或事實的忠誠,譯者可以發揮主觀能動性,“求真為本”,選擇明確的表達方式,將原文的含混或矛盾之處表述清楚。

原文有這么一段:

“七大人?”八三的眼睛睜大了。“他老人家也出來說話了么?……那是……。其實呢,去年我們將他們的灶都拆掉了,總算已經出了一口惡氣。況且愛姑回到那邊去,其實呢,也沒有什么味兒……。”他于是順下眼睛去。

八三問了話之后,接了一句“他老人家也出來說話了么?”這很明顯是八三繼續追問的話。但后面“我們將他們的灶都拆掉”,這是莊木三領著幾個兒子去做的事,后面說愛姑回去“也沒什么味兒”,并“順下眼睛去”,這種表情,是對至親之人的擔心和心疼。但原文“他”指代并不清楚,而且內容前后矛盾。“我們”到底指莊木三和他的幾個兒子,還是有八三的參與?讀四個譯文,可以看到,斯譯將所有的矛盾全部清晰化,譯文將第一個省略號改為引號,后面是莊木三說的話,指代非常清楚。楊譯和藍譯也是模糊指代,沒有指明“He”是八三還是莊木三,給讀者理解帶來一定困難;而萊譯用“八三”替代了“He”,指代清楚,但文意完全發生了改變。

斯譯本的初譯者姚莘農在翻譯魯迅的作品時,和魯迅就其作品翻譯的相關問題進行過很多交流[13],根據文章的前后邏輯,斯譯本在很大程度上反映的是事實的發展過程,從這一層面考慮,斯譯更“求真”,其他幾個譯本,在求真度上就相對較弱。

(3)對原語文化的尊重

文化往往是一個國家或民族獨具特色的東西。Pym提出,文化翻譯關注的就是一般的文化過程,而不是有限的語言產品[14]。究其根本,對文化的翻譯就是要揭示文化差異,讓不同文化背景的人們能夠了解共享,并帶動不同文化的互動與融合[15]。魯迅在《離婚》中,使用了很多文化負載詞,僅列舉稱謂與中國特有事物,看看四個譯者站在“求真-務實”連續統的平衡木上,是選擇“求真”而尊重原語文化,讓本土文化得以傳播,還是出于“務實”的考慮,讓讀者能夠輕松理解。

首先,是稱謂翻譯,見表4。

表4 《離婚》中的稱謂翻譯

斯譯產生于上個世紀30年代,在人名英譯上,出于社會務實效果,采用了“威妥瑪-翟理斯式拼音”,比如“Chuang Mu-san”“Ai-Ku”“Pa San”。這種注音方法是漢語拼音成為國際標準漢字注音法之前國際通用的注音法,目前在港澳臺地區和國外還有人使用。其他幾個譯本都采用國際標準漢字注音法,求真度更強。另外,“愛姑”是名字,中國百家姓中沒有“八”,所以“八三”應該是小名或者大家習慣稱呼法,也是名字,因此,斯譯將“愛姑”“八三”譯成姓和名的組合,是一種誤譯,其他三譯本都將二者視作名字。而且,萊譯基于務實考慮,選用歸化策略,將“木三”“八三”分別翻譯成“Wood-three”,Eighty-three,同時為了讓譯入語讀者了解名字的由來或內涵,又對兩個名字加上腳注解釋,又在“求真度”上下了功夫。楊譯和藍譯基于對“異”的原文化的尊重,選擇直接用音譯的方式,以“求真”為主。

觀察幾個譯本,“大人”“老爺”的理解各不相同。“大人”在《辭海(縮印本)》[16]的解釋是古代對德高者或做官的人的稱呼。根據文意,“城里的七大人”與“知縣大人換帖”,是結拜兄弟,但作者并沒有說明他是不是官員,而后面的敘述中,我們看到,愛姑所謂的“知書達理”的七大人只知道附庸“古雅”,玩“屁塞”。斯譯將“七大人”譯成“squire”,表明這人身份是“近似于官而異于官,近似于民又在民之上”的鄉紳①,比較真實而具體地反映這人在當時的社會地位和身份;楊譯“Master”、藍譯“Mr.”都有“長官”之意,這是譯者對原文進行的務實性操縱,但可能導致的后果是意象模糊,文化含義未能得到傳遞。萊譯“Bigman”,意象色彩很濃,直觀反映這個人體型龐大,譯者又加腳注“He is the seventh born into the Wei family, and has achieved a degree of social distinction, hence ‘Bigman Seven’”,說明該人的身份,但由于這個詞本身帶有貶義,就能夠反映出作者的諷刺意味,這是從“求真”和“務實”兩個方面出發,不僅考慮到作者意圖、而且也考慮了原語文化傳遞和譯入語讀者的接受情況。

對“蔚老爺”的翻譯,楊譯和藍譯直接翻譯成“Mr. Wei”,“Mr.”只是對男性的一種禮貌稱呼,喪失了對中國特有文化現象的傳遞。斯譯“Master”,萊譯“Old Master”,都對該人的身份有一定程度的說明,但依然不具體。其實,“老爺”是指舊時豪紳及富貴之家的年長男主人,因此,譯作“Old Lord”,或許更能“保真務實”,使意象更明確,更能傳遞這個詞的文化色彩。

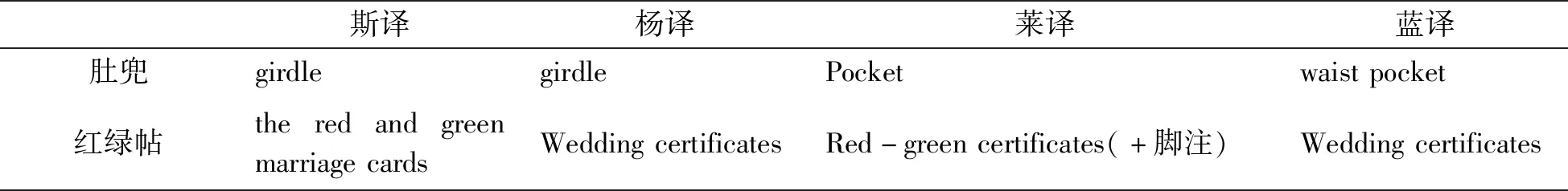

其次,對中國特有事物的翻譯,見表5。

表5 《離婚》中特有事物的翻譯

這兩個詞都是中國特有的事物,“肚兜”在紹興俗稱“圍身布”,上面常常貼上小布袋,放些隨身小東西,斯譯和楊譯都是“girdle”,但這個詞是“腰帶”或“婦女緊身褡”,沒有放東西的功能。萊譯“pocket”、藍譯“waist pocket”,都是為了迎合讀者的心理,卻喪失了“圍腰”的意象。筆者嘗試把這個詞特有的文化意象表達出來,譯作“a waist belt with pockets on it”。

“紅綠帖”,指舊時婚姻所用的證書,紙為紅綠二色,因此叫做紅綠貼。紅貼是男方給女方遞的求帖,綠貼是女方同意出嫁的允帖,如果雙方同意成親,則收受對方帖子②。楊譯和藍譯直接將意義譯出,斯譯“the red and green marriage card”,容易讓人產生歧義,以為是“婚禮邀請函”,因為card有一個義項是“a card used to send greetings, issue an invitation”。萊譯使用“red-green certificates”并加腳注“wedding certificates were traditionally printed on paper that was colored red and green”,說明結婚證的紙張顏色,但未能完全解釋清楚不同顏色的不同用途。因此,可以在加注時補充完整,筆者試譯為“wedding certificates, with the one in red offered by the husband’s side for proposing marriage, and the other in green offered by the wife’s side for accepting marriage”,既考慮讀者的理解與接受,又傳遞了原詞的文化,做到“求真-務實”的統一。

結語

通過從形式和內容上對《離婚》四個譯本進行比較,可以看出,在形式上,萊爾的譯文詞匯量最大,句數最多,平均句長最長,斯譯次之;在內容上,萊譯和斯譯在對原文意義和作者思想的傳遞上,更加具體與明確,反映出他們盡可能“求真”,以“忠誠”于原作與原作者;而楊譯和藍譯更多地考慮讀者的接受程度,盡可能“務實”——“忠實”于讀者;對事實的考證中,斯譯似乎更“求真”——符合作者的意圖;涉及文化負載詞的翻譯時,萊譯和斯譯的處理更加“求真”,力圖完整展現原文承載的文化涵義。

眾所周知,翻譯是人類特有的行為,翻譯研究的主體離不開對譯者的行為研究。在翻譯活動中,譯者基于各自獨特理解、解讀和闡釋原作及作者意圖的方式,其遣詞、造句及行文,無一不是在“求真-務實”的譯者行為連續統評價模式上選取各自不同的平衡點,實現各自的翻譯目的。譯者行為批評就是研究譯者的主觀能動性,描述譯者在“原作/原作者”與“社會/讀者”之間,如何綜合考慮文本內的語言因素到文本外的社會因素,形成具有自我風格的譯文,這也是翻譯活動研究的新思路。

注釋

①https://baike.baidu.com /item/鄉紳/6858779?fr=aladdin。

②https://baike.baidu.com /item/紅綠帖/4411991。